目次

繰り返し観たい映画、そばに置きたい大切な映画、贈りものだった映画、捨てられない映画……。いろいろな旅を経て、棚におさまっているDVDたち。同じものはひとつとしてない棚から、そのクリエイションのルーツに迫ります。

「母と私はちがう人間」

思春期の始まりは、1本の映画から

菓子作家“cineca(チネカ)”として活動する土谷未央さんが創り出すお菓子は、少し変わっています。変わっているのは“味”ではありません。「かわいい」などの“見た目”でもありません。土谷さんのお菓子はすべて、映画を題材につくられているのです。例えば、石ころのかたちをした「a piece of -時間を溶かす 静かのラムネ-」は、映画『潜水服は蝶の夢を見る』(2007年)をもとにつくられました。このお菓子を口に含むと、ポロポロと砂の集積が溶けていくような食感を味わうことができます。海に浮かぶ氷山の一角を表現した「ICEBERG -氷山の一角ゼリー-」は、『カフカの城』(1997年)からつくられました。繊細な色やかたち、手にした時の質感や口に含んだ時の食感までこだわったお菓子は、どれもユニークで美しく、もとはデザイナーだった土谷さんが手がけるパッケージも含めて、物語の気配をまとっています。

そんなcinecaのお菓子が並ぶショップ「四月」は、観光客も多く訪れる下町の賑やかな通りからしばらく離れ、小さな工場や住宅が立ち並ぶ静かな路地に佇んでいます。その2階に、アトリエも兼ねた土谷さんのご自宅がありました。

「祖母がこのあたりに住んでいたので、子どもの頃から馴染みのある土地なんです。私が育った街は柴又が近かったので、『男はつらいよ』の40周年記念の時に、寅さんのゆかりの地である帝釈天題経寺で開催された野外上映会に自転車で行ったんです。山田洋次監督もいらしていて、あの時は下町に住んでいて良かった! と思いました(笑)」

そう話すと、白で統一されたリビングの壁際に並ぶ木製の棚から、『男はつらいよ』シリーズでも特にお気に入りだという『寅次郎相合い傘』(1975年)のDVDを取り出してくれました。

一見するとインテリアとして馴染んでいるこの棚の中に、映画のDVDが隅々までぎっしりと詰まっています。この棚は、現在の家に引っ越す時に、DVD専用としてつくられたそうなのです。「実は、この棚だけでなく、他の棚にも侵食していて…」と土谷さん。見せてもらうと、雑貨などが素敵に置かれた下の棚も、半分以上がDVDで埋まっていました。

「アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、日本…と、製作された国ごとに並べています。自分はどの国で製作された映画が好きなんだろうと、ふと気になったときがあって、国ごとに並べてみたんです。普段は棚の扉を閉じてDVDを隠しています。部屋の中に映画のタイトルがずらっと並んでいると、あれもこれも観たいと気になってしまうので、自制するためですね(笑)。そうじゃないと頭が爆発しそうになるので。」

国や時代、作品のジャンルを問わず、さまざまな映画を観ている土谷さん。それほどまでに映画に夢中になったのは、いつからだったのでしょうか?

「中学生の頃から、母と一緒にたくさん観ていました。母は、『愛と追憶の日々』(1983年)とか『フォレスト・ガンプ』(1994年)みたいな感動作が好きで、私もそういう映画ばかり観ていたんです。でもある日、テレビで放送していた『ブリキの太鼓』(1979年)を一緒に観て、『なんだ、この映画は! こんなに面白い作品があるんだ!!』とショックを受けたんです。大人になることを拒んだ主人公の男の子が、わざと階段から落ちて成長を止めるという描写も、すごく衝撃的でした。でも、母は『頭のおかしな映画だね…』といまいちな反応で。その時に初めて、母と自分は違う人間なんだと実感したことを覚えています」

ひとつの映画を通して浮き彫りになった、自分と母親との違い。それは、大人に向かうための通過儀礼のようでもあり、土谷さんの思春期の始まりでもあったのかもしれません。

「そのときのことは、子どもながらにちょっと悲しかった記憶があります。母というのは“こうなりたい!”という憧れの存在でもあったのに、“意外と普通なんだ”って思ってしまったんですよね。それをきっかけに、自分自身はどういう映画が好きなんだろうと、スタンリー・キューブリック監督の『時計じかけのオレンジ』(1971年)を観たり、B級作品といわれる低予算映画を観たりと、いろいろな映画を自分で選んで観るようになりました」

わたしの大好きな「映画」と「お菓子」。

ふたつが結びついて、新たな表現が生まれた

母親と同じ映画を観ることで、自意識が目覚めていった土谷さんは、映画に深く入り込んでいくようになります。大好きな映画が仕事と結びつき、創作の源になるまでには、どのような道のりがあったのでしょうか?

「もとはグラフィックデザイナーとして、デザイン事務所で働いていたんです。でも、だんだんとその仕事に違和感を覚えるようになって、昔から好きだった“お菓子”で表現するような仕事がしたいと思うようになりました。それから、思い立ってお菓子の専門学校に通うことにしたんです」

パティシエを目指すのではなく、見たことがないような新しい体験ができるお菓子をつくりたい。そのためには、自分ならではのコンセプトが必要だと感じていた土谷さん。そんな時、転機となるひとつの話が舞い込んできます。

「猫とクリエイターをテーマとした『ilove cat』というWEBマガジンから、お菓子を販売しませんか? というお話をいただいて、そのとき思い浮かんだのが、当時よく観ていた映画『メルシィ!人生』(2001年)だったんです。フランシス・ヴェベール監督の作品って、『奇人たちの晩餐会』(1998年)もそうですけど、“お馬鹿な人たち”に対する愛があって、その描き方が大好きなんです。『メルシィ!人生』は、冴えない主人公のところに一匹の子猫が迷い込んできて、そのことをきっかけに、隣人との関わりも増え人生が豊かになっていくというストーリーです。ちょうど猫も出てくるし、この映画を題材にお菓子をつくってみようと決めました」

「作品の中ではミルクを飲んでいたあの子猫も、今頃は大きく成長してカリカリを食べているかもしれない」と、土谷さんは映画のその後のストーリーをイメージしました。そうして生まれたのが、キャットフードに見立てた小さな粒のクッキー、『kalikali(カリカリ)-ネコ気分なクッキー-』というお菓子でした。

「猫を型どったクッキーのように、モチーフを直接かたちにするのではなくて、“お菓子を食べる”ことで猫の気配を感じられるような、お菓子の中にストーリーが込められているようにしたかったんです。とにかく映画が好きで当時から一日中観ていたので、これは何かに活かさないと、という思いが発端でした」

こうして、映画をコンセプトにストーリーが込められたお菓子をつくる「cineca」がスタート。その後も、土谷さんは様々な映画を題材にお菓子を生み出していきます。初老の手品師の人生を映し出す映画『イリュージョニスト』(2010年)からは、小枝のようなかたちと食感をしたプレッツェルを、フランスの女流画家・セラフィーヌ・ルイの生涯を描いた『セラフィーヌの庭』(2008年)からは、絵の具とパレットに見立てたジンジャークッキーを。どの作品にも新しい自由な発想と、物語の気配が込められています。

「cinecaの題材にする映画は、余白のある作品を選ぶことが多いです。あの後、主人公はどうなったんだろうとか、そういう自分なりの想像を映画の隙間に忍び込ませて、お菓子に落とし込んでいます。だから、どうしてもハリウッド映画よりは、ヨーロッパ映画の方が多くなってしまいますね」

アイスクリーム、傘、タトゥー…。

自己流分類法で映画を深掘る

映画、お菓子、デザイン。それぞれを入り口にしてたどり着くことができるcinecaのお菓子。「たくさんの人に知ってもらうきっかけになった」と土谷さんが話すのは、映画『シルビアのいる街で』(2007年)から生まれた「herbarium (ハーバリウム) -甘い標本-」という砂糖菓子です。この映画は、フランスの古都を舞台に、一人の男性がカフェで見かけた美しい女性を追い求めて街をさまようというストーリー。セリフも物語もほとんどない作品ですが、緻密に設計された街の音響と、美しい映像が観た後忘れられなかった、と土谷さんはいいます。

「主人公の男性がカフェのガラス越しに美しい女性を見つけるんですが、それが過去に想いを寄せていた“シルビア”じゃないかと、その人に惹き込まれていくシーンがあるんです。『記憶』って、時がたつにつれて美化されることがあるじゃないですか。そのシーンが、標本のように閉じ込められたシルビアの記憶と、今ガラス越しに見える女性が、彼の中でひとつに重なった象徴的なシーンに見えたんです。そこからインスピレーションを受けて、女性を“花”に、ガラスと彼の記憶を“飴”に見立てた『herbarium(ハーバリウム)』というお菓子をつくりました。このお菓子は、紅茶やハーブティーなどにに入れて溶かして味わっていただいてもいいんですけど、それも“記憶が溶ける”という行為に重ねて考えました。飴の中に入れた花はエディブルフラワーといって食べられるのですが、これを発表した2014年はそういうものがほとんどなくて、開発にも苦労した思い出があります」

cinecaのお菓子には、映画から広がるもうひとつの物語を見ているような、確かな世界観を感じることができます。それは、土谷さんがその作品と何度も向き合い、自分の解釈で映画の輪郭をもう一度つくりあげた時間があってこそと、土谷さんのお話を聞いて感じました。

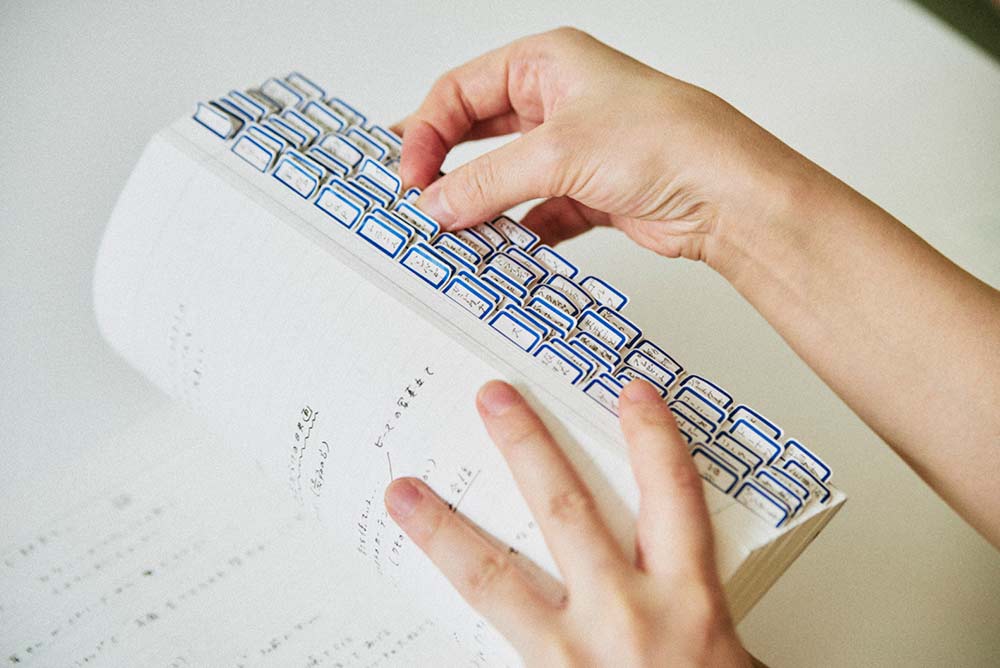

「お菓子の題材にする映画を決めるとき、まず一度その映画を自分の言葉に置き換える、という作業をします。言葉はとても大事にしているので、気になった台詞を書き留めることも。あとcinecaを始めてからは、ノートにインデックスを付けて映画を自己流に分類しています。サンドウィッチが出てくる映画、主人公が死んでしまう映画とか……」

そう言いながら広げてくれたのは、数えきれないほど大量のインデックスが付いた一冊の分厚いノート。そのインデックスには、「アイスクリーム」「モーテル」「傘」「ゼリー」「ウエディング」「タトゥー(刺青)」など、土谷さん独自のユニークなカテゴリー名が記されていました。

「映画って、恋愛とかホラーとかレンタルショップで見かけるような分類以外にも、いくつかのパターンやモチーフで分けることができると思うんです。このノートはcinecaのネタ帳という意味合いもあるので、『あのアイスクリームが出てくる映画ってなんだっけ?』と思い出したい時に、これを開くんです。でもそれだけではなくて、このノートを眺めることで『最近はインド人が出てくる映画が多いな』とか、『安楽死や尊厳死を扱う映画が増えているな』とか、時代ごとに変わっていく映画の流行りや傾向を読み取ることもできるんです」

映画を旅するように観る。

すると広がる無限のイマジネーション

映画から創作のインスピレーションをもらうという土谷さんですが、普段はどのように映画を観ているのでしょうか。

「最近は仕事が忙しくてあまり映画館に行けなくなってしまったので、家にいる時は一日中、BGMのように映画を流していることが多いです。昔は字幕派だったんですけど、作業をしながら流すので、最近は吹き替えで観ています。だから、セリフや音に前よりも注目するようになりました。音だけで映画を見ると今まで見ていた同じ作品とは思えないような新しい発見がありま す。ことばの辻褄が合わないことに気づいたり映画音楽の時代変化を肌で感じたり。別の視点で楽しめるのが面白いです。」

好きな映画は何度も何度も繰り返して観ているという土谷さん。ここ何年かは特に、あまりにも生活の中に映画が溶け込んでいて、日常と非日常のあいだをいつも漂っているような不思議な感覚だといいます。

「この前も友人に、『君は映画の中に生きているね』って言われました(笑)。仕事のこともあって、最近はずっと家にこもった生活をしているんですけど、映画の中で絶えず生きているからか、不思議と旅行に行きたいとか思わないんです」

あらゆる世界の暮らしや人生観に出会う映画の体験は、土谷さんにとってまさに旅をしているような感覚なのかもしれません。そんな数多くの旅の中でも、特にお気入りの作品について尋ねてみました。

「最近は『メタルヘッド』(2011年)という映画を一番観ています。交通事故で母を亡くした少年と父親のもとに、ヘッシャーという下品で乱暴な謎の男が現れて、一緒に過ごしていくことで親子の人生が再び動き出す、というストーリーなんですが、どんな気分の時に観てもスカッとする映画です。友だちにも誕生日プレゼントで渡したくらい大好きなんです。もう一本は、『クレイジー・イン・アラバマ』(1998年)で、思春期の頃、唯一母と共有できた作品です。人種差別の問題や家族のストーリーなど、テーマは重いんですけど、女優を目指す主演のメラニー・グリフィスが最高の女性なんです。これは昔も今も、よく観ます」

映画の数だけ、家族のかたちや人生があるように、このDVD棚にも、映画を通して生まれた土谷さんの想いや言葉、ストーリーがたくさん詰まっているように思いました。そこからまた、新しいお菓子が生み出されていくのでしょう。

取材が終わると、「まだお時間ありますか?」と土谷さんが手づくりのバニラアイスクリームを出してくれました。ところが、テーブルに置かれたのはスプーンではなく、なぜかフォークでした。

「最近、アイスクリームをフォークで召し上がっていただく、という意地悪なおもてなしにはまっているんです(笑)。実は、『オータム・イン・ニューヨーク』(2000年)という恋愛映画の中に、『君のお母さんはアイスクリームをフォークで食べるような女性だったんだよ』というセリフがあって、その言葉がとても好きなんです。その一言だけで、どんなお母さんだったのか想像できる楽しみがありますよね」

そう話しながら、土谷さんがアイスクリームのグラスとフォークを並べていく様は、テーブルの上にひとつの世界が広がっていくような、不思議な体験でした。少しずつ溶けていくアイスを、ひんやりとしたフォークで口に運びながら、気づくと、映画の中で語られたその女性について考えている。映画から生まれたもうひとつの物語を、「食べる」ことで想像する、そんなcinecaのお菓子を味わった時間でした。

- 映画に込められた愛情と熱量が 自分の「好き」を貫く力になる

- 「好き」が詰まった部屋はアイディアの引出し

- 映画を作るように、料理を作りたい。働き方の理想は、いつも映画の中に

- 最新技術と共に歩んできた映画の歴史から、“前例のない表現”に挑む勇気をもらう

- 映画は仕事への熱量を高めてくれる存在。写真家のそばにあるDVD棚

- “これまでにない”へ挑みつづける!劇団ヨーロッパ企画・上田誠が勇気と覚悟をもらう映画

- “好き”が深いからこそ見える世界がある!鉄道ファンの漫画家が楽しむ映画とは?

- 一人で完結せず、仲間と楽しむ映画のススメ

- おうち時間は、アジア映画で異国情緒に浸る

- 漫画家・山田玲司の表現者としての炎に、火をくべる映画たち

- 時代の感覚を、いつでも取り出せるように。僕が仕事場にDVDを置く理由

- 「この時代に生まれたかった!」 平成生まれの役者がのめりこむ、昭和の映画たち

- 好きな映画から広がる想像力が 「既視感がバグる」表現のヒントになる

- 好きな映画の話を相手にすると 深いところで一気につながる感覚がある

- 勉強ができなくても、図書館や映画館に通っていれば一人前になれる。

- ナンセンスな発想を現実に! 明和電機とSF映画の共通点とは?

- 22歳にして大病で死にかけた僕。「支えは映画だった」 絵本作家の仕事部屋にあるDVD棚

- 映画は家族を知るための扉。 保育園を営む夫婦のDVD棚

- 「映画を観続けてきた自分の人生を、誰かに見せたい」 映画ファンが集う空間をつくった、飲食店オーナーのDVD棚

- “すべての人を肯定する服作り”をするファッションデザイナーのDVD棚

- 「データは信用していない」映像制作プロデューサーが、映画を集める理由

- 写真家としてテーマを明確にした映画。自分の歩む道を決めてきた、過去が並ぶDVD棚。

- DVD棚は“卒アル”。 わたしの辿ってきた道筋だから、ちょっと恥ずかしい

- 映画を通して「念い(おもい)を刻む」方法を知る

- 家にいながらにして、多くの人生に出会える映画は、私の大切なインスピレーション源。

- オフィスのミーティングスペースにDVD棚を。発想の種が、そこから生まれる

- 映画の閃きを“少女”の版画に閉じ込める

- 映画の中に、いつでも音楽を探している

- 映画から、もうひとつの物語が生まれる

- 探求精神があふれる、宝の山へようこそ。

- 無限の会話が生まれる場所。 ここから、創作の閃きが生まれる。

- 夢をスタートさせる場所。 このDVD棚が初めの一歩となる。

- 本や映画という存在を側に置いて、想像を絶やさないようにしたい。