目次

…で、なんで「映画」なんですか?

「映画を観る」体験が耕すものとは?

― 「常に映画ありき」という土肥さんご自身は、どんな場所で映画を味わってこられたんですか?

土肥 : 最初は、ジェームズ・ディーンに夢中になった高校生の時ですね。写真上の動いてない彼を見て好きになったので、スクリーン上の動いている姿を観た時は泣いてしまう…という危ない感じで(笑)。それで『エデンの東』(1955)と『理由なき反抗』(1955)の二本立てを上映している映画館に、学校をサボって観に行ってました。制服姿で平日に、まずいですよね(笑)。

― 誰にも咎められなかったんですか(笑)?

土肥 : 映画館って、そうやって誰でも受け入れてくれる場所でもありましたから。暗闇だし、自分も周りも、誰も他人のことは気にしていない。でも完全に一人じゃなくて、知らない人たちと同じ映画を観て、受け止め方はそれぞれ違うんだけど、その場の空気が揺れるような何かを共有している。

― 家や学校、会社など以外の、ひとりになれる居場所ですね。

土肥 : そう。シェルターみたいな場所。でも、家では「映画館は不良が行くような場所」と言われていたので、すごく映画を観ていた訳ではなくて。本格的に観るようになったのは大学に入ってからです。シネフィル(映画通、映画狂)ではありませんでしたけれど。お金がないので、主に名画座ですね。

― 名画座は、主に旧作映画を上映する映画館です。

土肥 : 大学の友だちがたくさん映画を観ている人で、いろいろな映画を観るために名画座を連れ回されたんです。東映の任侠映画とかをたくさん(笑)。その後、松田聖子さん主演の『野菊の墓』(1981)に連れて行かれ「これは東映の任侠映画と一緒だ!」と言われて、私はポカーンと。でも、実際観てみると、その2つの共通点がなんとなく体感できたんです。

― 『野菊の墓』の澤井信一郎監督は、東映に入社後、高倉健さん主演『網走番外地』(1965)の石井輝男監督や、菅原文太さん主演『トラック野郎』シリーズ(1975-1979)の鈴木則文監督などの助監督を務められていました。

土肥 : そういう知識はなかったけれど、実際に観てみることで友達の言ってることが理解できた。それで、初めて「監督」という存在を意識するようになって、映画を監督名で観始めるようになりました。

― 知識が先にあったのではなく、「観る」という体験が先にあったんですね。

土肥 : あと大学時代は、先ほどもお伝えした通り、キネカ筑波というミニシアターでバイトもしていました。そこで、最初に上映したのが『ミツバチのささやき』(1985)だったんです。この映画の配給がフランス映画社という会社で。「配給会社」という存在を知ったきっかけですね。それもあって、「フランスで映画が観たい…」とフランスへ留学しました。

― え? それで、フランスへ留学されたんですか!?

土肥 : 短絡的ですよね(笑)。もちろん、それだけではないですが、別にフランス映画が好きだったわけでもなく、「映画といえばハリウッドの大作よりはヨーロッパ映画に惹かれるから…フランス?」…みたいな。

― (笑)。フランスでの映画体験は、日本とは違いましたか?

土肥 : 全然違いました。私はパリの大学で映画学科を専攻していたので、先生から毎週課題の映画が提示されるんですけど、例えばテーマが「手紙がキーとなる映画」で、マックス・オフュルス監督のアメリカ映画『忘れじの面影』(1948)やゴダールの『パリ、ところどころ』(1965)を観てくるようにという宿題が出るような講義でした。その作品を観るために、当時あった「パリスコープ」という映画情報誌で調べると、パリのどこかの映画館で必ず上映しているんです。まだレンタルビデオもなかった当時から、それだけ映画の多様性が担保されているというのは、すごいですよね。

― 国が担保しているということなんですか。

土肥 : フランスでは、ミニシアターにもしっかりとした国からの支援があるんです。でも、新作映画はチケットも高いので、私はほとんどシネマテークに通っていました。

― シネマテークは、図書館のように、映画のフィルムや制作資料のアーカイブがあり、古い映画を再上映したり展示企画を開催したりする場所ですね。

土肥 : 世界各国のあらゆる時代の映画を、学生なら300円で観ることができました。特集も素晴らしくて、例えば、女優・田中絹代さんの特集を組むことで、日本の名だたる監督の映画を一気に上映するんです。私は、小津安二郎監督、溝口健二監督、成瀬巳喜男監督…と、日本映画をフランスで知りましたから。

― 大友啓史監督も、留学したアメリカで、日本映画を知ったとおっしゃっていました。

土肥 : フランスでは、映画館に行くことが、暮らしの中に当たり前のようにあります。夕飯後、子どもをシッターさんに預けて、夫婦で映画を観に出かけるのも普通です。

私も、当時住んでいたアパートがカルチェラタンの中心で、階段を降りるとミニシアターが4館ほどあったんです。上映が始まる少し前に家を出れば、間に合うくらい近くて。

― 暮らしの中に、「映画を観る」ことが根付いているんですね。

土肥 : 例えばフランスでは、第二次世界大戦後から“映画は国の文化である”と国が位置づけてきたので、映画館だけでなく映画製作も国が支援しているし、教育の中にも組み込まれている。

だから、映画館に行くことが特別なこととしてではなく、当たり前のように体験してみんな大人になっていくんですよね。日本も、小学校や中学校で教育委員会の支援を受けて美術館に行くように、そういうかたちで映画を体験する機会がもっとあるといいのになと思います。

― フランスでの映画体験を経て、ご自身に変化はありましたか?

土肥 : あまりにもフランスが居心地よかったので、このままここにいたら、日本に帰れなくなってしまう、と思っていました。

― それはなぜでしょう?

土肥 : 自己主張することが、当たり前の文化だったからですね。フランスでは、呼吸がしやすかった。私はそれまで日本でも自己主張していたし、そのことでいじめられたり叩かれたりしたことはなかったけれども、知らず知らずのうちに圧迫感を感じていたんだなと。

生意気だとか、「女の子だから○○するのはやめなさい」とかはずっと言われていて、それを気にしていなかっただけ。でも、フランスでそういう物言いはされませんでした。逆に何も言わない人は、何も考えていない、何の意見も持たないということで軽く見られてしまう。

― 「自分の考えを伝えることが当たり前」な文化へ、居心地の良さを感じていんたんですね。

土肥 : そういう考えがすべてに行き渡ってるような気がします。私がユーロスペースへ就職するきっかけとなった、映画プロデューサーの吉武美知子さんもそういう人で(笑)。好きじゃない映画や監督に対しては、“そこまで言う?”というくらい臆さずに物申すし、反対に、好きな映画に対しての熱量や愛情もすごくて。

― 吉武さんは、レオス・カラックス監督やフランソワ・オゾン監督をいち早く発掘するなど、映画配給会社でもあるユーロスペースの買い付けをサポートされていた方です。その後映画製作会社を設立し、黒沢清監督や諏訪敦彦監督の作品も手掛けていらっしゃいました。(2019年6月に病気で亡くなりました)

土肥 : フランスで週4日ほど故吉武さんのところにアルバイトで通っていた頃、ユーロスペースの社長、堀越謙三さんを紹介してくださったんです。私は冗談で堀越さんのことを「永遠の上司」とひそかに呼んでいるのですが、堀越さんは映画の製作、配給、興行、という映画産業のすべて、そして映画美学校を創立して東京藝術大学に映画の大学院を創ったり、と日本の映画界においてすごい貢献をしている人です。大きな影響を受けていると思います。

― シネモンドや「こども映画教室」など、映画を味わうための場をつくり出す土肥さんの活動は、それまでの体験につながっているんですね。

土肥 : “映画を体験する”という機会を若い世代の中でもなくさないようにしていきたいと、最近は強く思っています。今回のミニシアター・エイド(Mini-Theater AID)基金のように、映画館を守ろうという活動も、映画館で映画を観るという体験をした人が少なければ、きっと生まれていなかったですよね。

このコロナ禍の状況で、休業要請が出て営業ができなかった映画館を支援するために、クラウドファンディングや様々な活動が出てきました。その中の1つ「仮設の映画館」の試みは、面白いなと思って利用しています。

― 「仮設の映画館」は“インターネット上の映画館”ですね。この活動に参加している映画館の中から1つを選び、料金を払ってオンラインで映画を鑑賞すると、プラットホームの使用料を差し引いたチケットが、配給と劇場分配される仕組みです。

土肥 : “携帯電話などの電子機器は、なるべくオフにしてください”など、上映配信前にマナーCMの映像が流れるのも、映画館の暗闇を思い出すようで、素敵な演出ですよね。もう1つ、私がいいなと思ったのは、全国各地の映画館を選んで、バーチャルだけどそこで観るという体験ができることなんです。家にいながらも、遠くにある映画館でチケットを買って観ているような感覚になるし、さらに興行収入も支えることができる。

― 確かに、オンラインになることで距離が関係なくなり、全国どこの映画館とも家の中でつながることができました。

土肥 : 私も知り合いがいるけれど、遠いのでまだ一度も訪れたことがない映画館があります。そこで、バーチャルだけれど映画を観るという体験ができる。

「こども映画教室」でも子どもたちに「この映画を観てきて」という宿題を出すんですけど、それは配信されている映画にしています。だから、私も同じように配信で観るようになって、それをきっかけに「普段は観ないだろうな」っていう映画も観る機会になっていますね。

― 配信を入り口にすることで、映画を観るという間口が広がり、より多様な作品に出会えるようになっていると。

土肥 : 私も大学時代は、名画座に通ってヨーロッパ映画をたくさん観たし、そういう出会いが、世界を知るきっかけにもなる。世界各国の多様な映画と出会える場所が、私は大切だと思います。

「あなたは、あなたでいい」を肯定する。

それは予測不可能な時代を生きるため必要な存在

― 活動だけでなく、土肥さんの人生そのものが「映画を観る、味わう」という体験に帰結していると思うのですが、なぜ「映画」なのですか?

土肥 : ……映画には、人を肯定してくれる力があると思うんです。

― はい。

土肥 : 「なぜ映画じゃないとダメなの?」ってことは、「こども映画教室」を説明する際にもよく聞かれることなんです。私も、「こども映画教室」を体験することで、子どもも大人も劇的に変化するのはなぜなんだろうと思っていました。それは、始めた当初想定していたことではなかったので。

― 映画には、他にはない「人を肯定する力」があるということでしょうか?

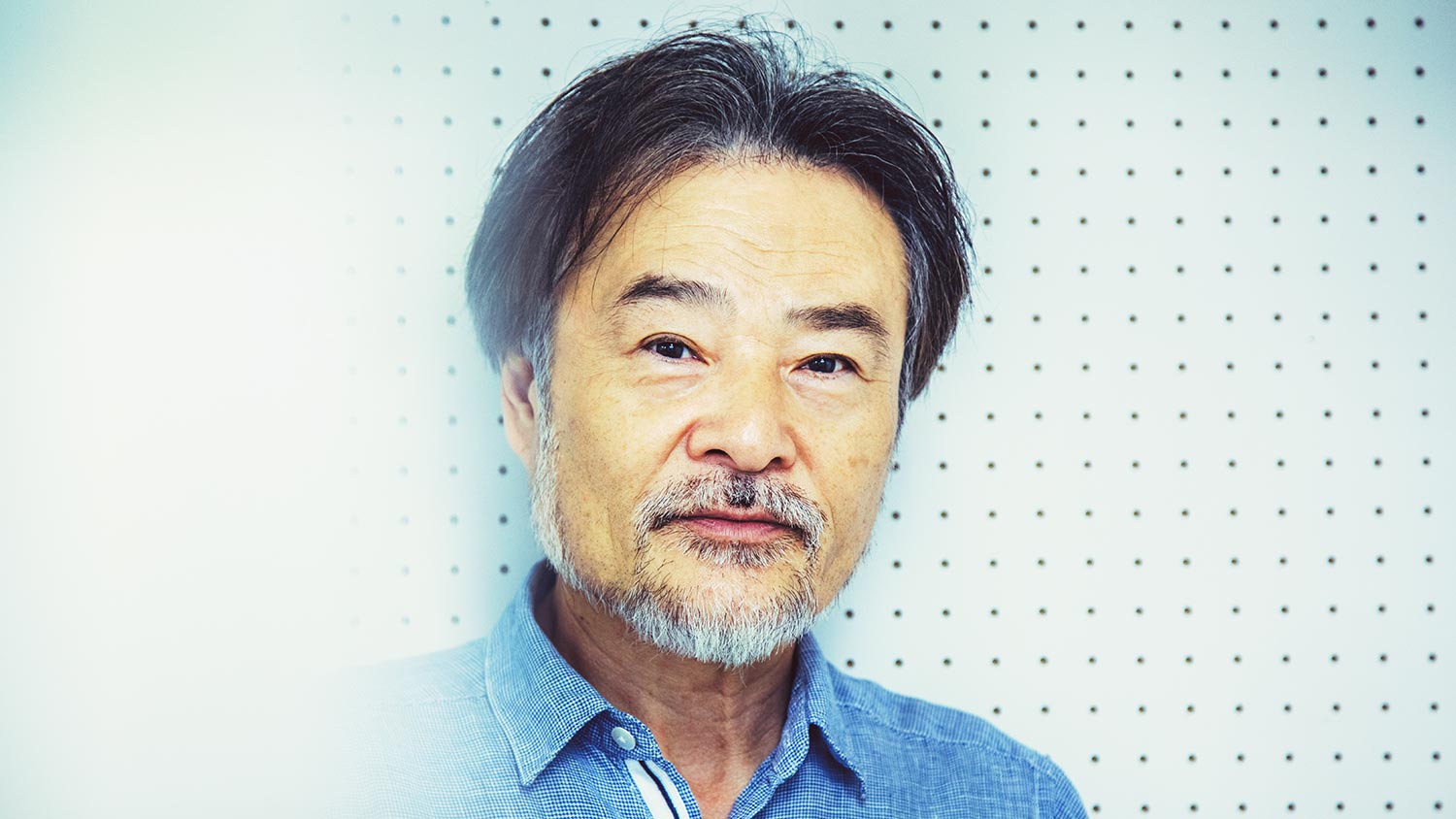

土肥 : 例えば、カメラを私に向けたとします。その時、そこに映っているのは「ある日本人の一人」ではなく「土肥悦子」なんです。昨日でも明日でもなく、いまの私がそこにいるんですね。代替不可能な存在がそこにあります。映像の特質って、そこだと思うんです。

― カメラは、そこにあるものを、丸ごとありのままに映す。それは、映し出された存在を肯定することにつながる、ということでしょうか。

土肥 : 一般名詞ではなく、固有名詞を映し出す。つまり、「あなたの代わりはない」ということですね。でも、だからこそ、危ないものでもあります。砂田麻美監督が講師に来てくれた際、“カメラは凶暴な赤ちゃんみたいなものだ”と子どもたちに説明してくれました。

― 凶暴な赤ちゃん…?

土肥 : カメラは、機材としては壊れやすくて、赤ちゃんのようにそっと扱わなければいけない存在。けれど、その使い方を間違えると、時に暴力的なものに変わってしまうと。つまり、「カメラをかまえる人」と、「そこに映っている人」の間に信頼関係が成立しなければ、一方的に相手を映し出してしまう、暴力性のある行為になるわけですね。

― …どういうことでしょうか?

土肥 : 例えば、悪役を演じる人を撮る時に、その人を「憎らしく思って、撮る」のではなくて、「憎らしく見えるようにどう撮るか」と考えますよね。その違いが大事で、カメラを相手に向ける時は、その人を尊重する気持ちが必要なんです。

― なるほど。「映像を撮る」「誰かへカメラを向ける」ということそのものが、相手を尊重するという関係の上に成り立っていると。

土肥 : だから、カメラを乱暴に向けてはいけないということを、子どもたちに必ず伝えます。

これは諏訪敦彦監督がおっしゃっていた言葉なんですが、「映像に映し出されるということは、“あなたはあなたでいいですよ”と、その人を全面肯定しているのと同じこと」なんです。そうやって撮った映像を、意見を出し合いながらみんなで1つの作品に仕上げる。その「映画をつくる過程」は、自己を肯定していくことと同じだと思います。

― カメラの向こうの相手を肯定し、映画を一緒につくっているメンバーを肯定し、自分を肯定する。それは、それぞれの違いを含めて丸ごと肯定するということにつながっているんですね。

土肥 : 最後は上映会も行うので、観客の反応ももらえます。自分がつくったものに対して、自分で思いもしなかったような感想があったり。そういう意見を共有する場があることも、自信につながるんでしょうね。

― 自分の意見を相手に伝えたり、その考えのもと行動できたりするようになるには、「認められている」「肯定されている」という意識が大切だと。

土肥 : 私には子どもが三人いるんですが、息子が通っていた保育園の園長先生に、「過干渉すぎます。もっと子どもを信じてください」と言われたことがありました。「子どもは自分で判断できます。それを放置してはいけないけれど、見守っているだけでいいんです」と。

実際に我慢して口を出すのをやめてみたら、時間はかかるけど、ちゃんと考えて行動するんですよね。そして、その1つ1つの判断が、本人の自信になっていきました。

― そこにこそ、時間をかけるべきだと。

土肥 : それが、相手を尊重する、ということですよね。考えを持って行動しているんだ、ということを認めることが。

― 効率や合理性が優先されがちな世の中で、そういうことが許される場は、少ないのかもしれません、子どもだけでなく大人にとっても。

土肥 : 毎回、参加してくださった子どもの親御さんから「実は子どもが不登校だったのですが、映画教室に通っている間は、毎日本当に楽しそうでした」とメールをいただくんです。

そういう、「人を肯定してくれる力」が、映画にはあると思う。

― 映画館や映画づくり、多様な映画というのは、「あなたはあなたでいい」と受け入れてくれる存在でもあるんですね。

土肥 : 映画に出てくる人たちも、決して優等生じゃないんですよね。はみ出しものや弱い人が多くて。自分だけじゃないと、救われることがある。映画を観る前と観た後では、ちょっと変わってると思うんです。

…でも実は、誰かのためとか、映画業界のためとかはあまり考えていなくて、自分が楽しいからやっているというところに尽きます(笑)。集中したり葛藤したり、大人も子どももがむしゃらになって変化していく姿を近くで見るのが、今は一番楽しいですね。

- 自分を閉ざさなければ、 「光」は見える。 暗闇の中でも

- ものとして、記憶として、 残り続けるポスターやパンフレットをつくるために

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【後編】

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【前編】

- 映画が「好き」だから、「本気」で観る。古今東西の作品から受け取ったもの

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【後編】

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【前編】

- 映画好きなら誰もが一度は触れている、大島依提亜さんのデザインの秘密にせまる! 宝物のようにとっておきたくなるポスター・パンフレットとは?

- まるで寅さんのように。 「フジロック」≒『男はつらいよ』!? 時代を切り拓く男の共通点

- わたしのすべては映画でできている。 6歳で“映画音楽作曲家”を志した彼女の美学

- 「その痛みを想像できるのか?」 死ぬこと、殺すこと、生きること。

- 「会社を辞めて、生きていけるワケがない!」その“呪い”から、映画と旅が解放してくれた

- 「ものをつくって世に出す」ということは、人を救うことも、殺すこともある。“ものづくり”の本質とは?

- 「スピルバーグにできて、自分たちにできないはずはない!」 大友啓史監督の創作の秘策とは?

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【後編】

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【前編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【後編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【前編】

- 人生は矛盾だらけ。そこを乗り越えようと「もがく人」は、魅力的だ