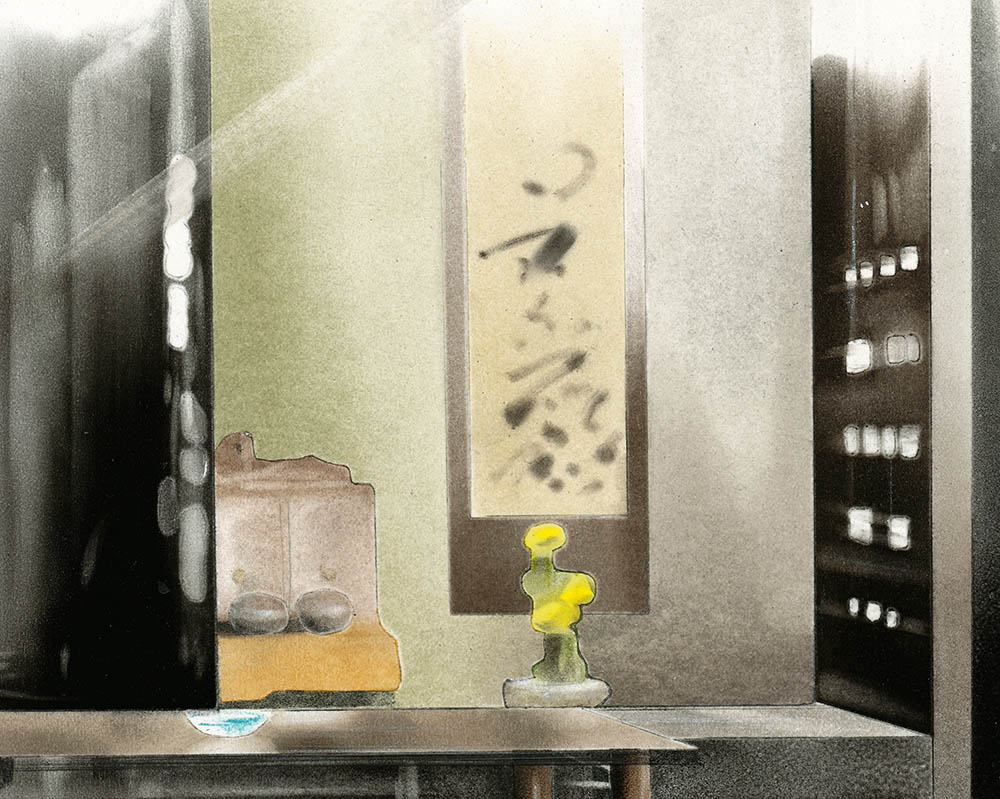

昨年末に公開された新作『男はつらいよ お帰り 寅さん』を観て、最初に感動したのはあの柴又の団子屋の茶の間がスクリーンに映し出された瞬間だった。寅さんはいつでも旅暮らしだから、一本の作品のなかで団子屋の茶の間が映る場面は決して多くない。けれども、どの作品にも必ずあの茶の間は映し出されていて、そこに寅さんが、そしてその家族が、ときにはマドンナの誰かがいた。

そこは寅さんの帰る場所であり、寅さんの帰りを待つ場所で、その場所が変わらずにあったことであの映画の世界はあんなに長く続いたのだと思う。葛飾柴又の帝釈天参道はもちろん実在の場所だが、実際に訪れても、新作の映像を見ても、そこは「寅さんの世界」としてある。柴又は、あの映画の舞台になったことで、現実においても変わらない場所になった。

毎回登場する団子屋の店内や茶の間が、初期の数作をのぞいてセットでの撮影であることはよく知られている。つまり私たちが映画のなかに観るあの場所は、本当は柴又ではない。そんなこと映画なら珍しいことではないが、『男はつらいよ』に限っては、寅さんやその家族がいるあの団子屋の茶の間を、柴又じゃない、とはなかなか思えない。映画を観れば観るほどに、柴又は実在する街というより先に「寅さんの街」になってしまった。

団子屋の茶の間の場面では、初期の作品からずっと変わらずいくつかの街の音が聞こえる。セットで撮られた以上、もちろんそれらはあとから付けられた効果音なのだが、そこを柴又としか思えない観客にとっては、それらの音も全部柴又の音に聞こえる。

たとえば踏切と電車の音。帝釈天参道のほど近くには、たしかに京成金町線の踏切があって、その警告音と電車の走る音、警笛の音が茶の間に届く。確認したわけではないがたぶん全作品でその音が聞こえる。

あるいは、どこからか聞こえるオルゴールみたいな「乙女の祈り」のメロディ。音の出所は映らないので参道の町内放送的なものかと思っていたが、少し調べたら作業中のゴミ収集車が流す音楽らしい。だから日中の場面でしか鳴らない。これも全部は確認してはいないが第一作でも、第四十八作でも同じ音が鳴っている。全部確認するとしたら丸三日かかる。

あるいは帝釈天の鐘の音。これは夕方にお寺の源ちゃんが突く音だから、さっきと反対に日中は聞こえない。これもたぶん全作で鳴っている。

注意して聞けばほかにも、豆腐屋のラッパ、さおだけ屋、金魚売りの声などがあの茶の間では聞こえている。もちろんそれらは登場人物たちのやりとりの背景にある音だから、本来あまり意識を向ける対象ではない。けれども、何十年にもわたって奇跡のように変わらない場所を見続けている観客たちは、それらの環境音でさえも茶の間の景色と同じように、まるで自分の故郷の音みたいに、それが変わらないことに安心して、懐かしさを覚えてしまう。

浅丘ルリ子が演じるリリーは最も登場回数が多く、あの映画に最も愛されたマドンナである。茶の間に上がって寅さんやさくらたちと過ごす場面もたくさんある。

リリーが初めて登場したのはシリーズ第11作『寅次郎忘れな草』だ。テキ屋の寅さんと、歌い手のリリー。旅暮らしのふたりは網走で出会って、ほんのひととき、似た者同士の境遇について語らう。その後、柴又を訪れたリリーと寅が再会し、ひとしきり盛り上がるのだが、結局最後は喧嘩別れしてしまう。

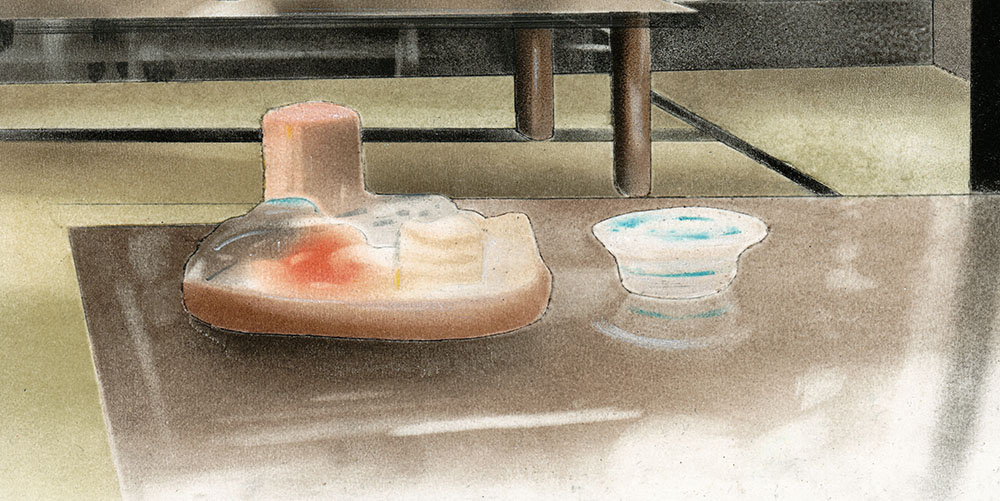

寅さんと違って、リリーは帰る場所も、そこで彼女を待つ家族も持たない。「とらや」の家族に、その茶の間に迎え入れられたリリーは、まるで子どものようにはしゃぎ、よろこぶ。リリーの寂しさを知る寅さんは、リリーをしばらく「とらや」に住まわせてやりたいと考え、さくらにそれを頼む。しかし哀しい破綻はその直後に訪れる。

ひどく酒に酔ったリリーが夜遅く、歌を歌いながら「とらや」にやって来る。寅さんは、対応に困って動揺するおばちゃんを奥の茶の間に下げさせ、リリーを店の椅子に座らせる。酒の相手をしながら、大声でくだをまくリリーを冷静にたしなめる寅さんだったが、リリーは「寅さんにはこんないい家があるんだもんね、私と違うもんね」と怒り出し、いっそう声を張り上げる。「ここは堅気の家なんだから」となだめる寅さんのセリフは、リリーをいっそう孤独にさせる。酔ったリリーを茶の間に上げなかったことがとても象徴的だ。寅さんは、茶の間と店先とのあいだに、フーテンと堅気の線を引いた。結局リリーは涙を流しながら飛び出していってしまう。

寅さんは旅暮らしのフーテンだが、いつでも帰ることのできる場所を持っていた。『男はつらいよ』というタイトルは間違ってもダンディズムなんかでなく、多分に甘えと弱さを含んだ泣き言であることは、何作か観ればすぐにわかる。柴又という街、あの団子屋の茶の間は、寅さんという旅人の拠り所だが、旅人にとって帰る場所は弱さになる。ずっと変わらないあの茶の間があの長い長い映画を支えたのだが、それは同時に、あの愛すべき主人公が弱くあり続けたということでもあった。