わたしの誕生日はいつも決まってアイスクリームケーキでお祝いしてもらっていた。誕生日と言ったらショートケーキという答えが聞こえてくる日本で、わたしが一番苦手なケーキはショートケーキだったからだ。味がいまいちだし見た目も地味でつまらない、なんて思っていたのはわたしが子どもだったからだろうか。

ショートケーキが登場する映画というと、小津安二郎監督の『麦秋』(1951)を挙げる人も少なくないだろう。劇中、ワンホール900円の高級なショートケーキを(この頃の世帯収入は月1万円程度)おとな3人(原節子・井川邦子・二本柳寛)で夜の楽しみに食べるシーンがある。そこに目を覚ました子どもがふらふらとやってくるが、慌ててこっそりケーキを隠す。子どもが食べるにはちょっと贅沢。そんな風におとながショートケーキを楽しむ風景がおもしろい。

成瀬巳喜男監督の『娘・妻・母』(1960)でもショートケーキが登場する。1ピース80円。全部で6ピースにカットされているのでワンホール480円。これもなかなか高級なケーキだ。亡くなった夫の生命保険金で小金持ちになった姉(原節子)にたかるように妹(団令子)が買ってもらったケーキは、ここでもまたおとな4人(原節子・団令子・高峰秀子・三益愛子)だけでのお楽しみ。けれども、この時は子どもにも1ピースとって置いてあげよう、という台詞があることに『麦秋』からの時間の流れを感じる。

(原節子さんはたくさんショートケーキを食べているなあ)

そんな2つの映画をみてみると、すこし前の日本ではショートケーキは贅沢品でおとなの楽しみだったことがわかる。

時が経ち、ものの価値は大きく変化して、同時に洋菓子の価格も大きく動いた。昔は贅沢品だった砂糖や卵やバターの価格が下がり、洋菓子は日常的に登場することが可能なお菓子となっていった。そうなるとケーキはおとなだけの特別なものではなくなり、みんなのものとなっていく。

ふと、ショーケースに並ぶケーキたちを見ていると、オペラのような随分と真剣な顔色のケーキや、ピスタチオのムースのように澄ました雰囲気のケーキが最近は多くなったなと思う。その中でショートケーキはずっと変わらずにニコニコと白に赤を決めている。特に派手な技術も見えないショートケーキは今の時代では“かわいらしい”とか“子どもっぽい”と考える人もいるかもしれない。なんとなく“おとなの楽しみ”というポジションから離れてしまったようにも見える。

けれども、美しく揃ったオーケストラの楽団員のようなケーキたちの中に、ピアノのような馴染みのあるショートケーキがあるとホッとしてしまうのは、わたしだけだろうか。そのホッとする心から気づくのはこんなにも日本人的な洋菓子はないということだ。白と赤という色のコントラストが白米と梅干しの組み合わせを想起させ、飾り気のないシンプルな素材の構成はまるで和菓子のようでもある。

ここ数年で、わたしはだんだんとショートケーキが好きになってきた。スポンジと生クリームとイチゴ。たった3素材での清い勝負が美しいと思うようになった。シンプルさ故に工夫してオリジナル色を出そうとするお菓子屋も多く、それらを比較して見たり食べたりするのを楽しんだりもしている。

わたしはおとなになって、ようやくショートケーキの魅力に気づくことができた。いろんなケーキを食べ、たくさんのケーキを知ることによって気づくことができたのだ。

あゝなんて遠回りをしてしまったのだろう。

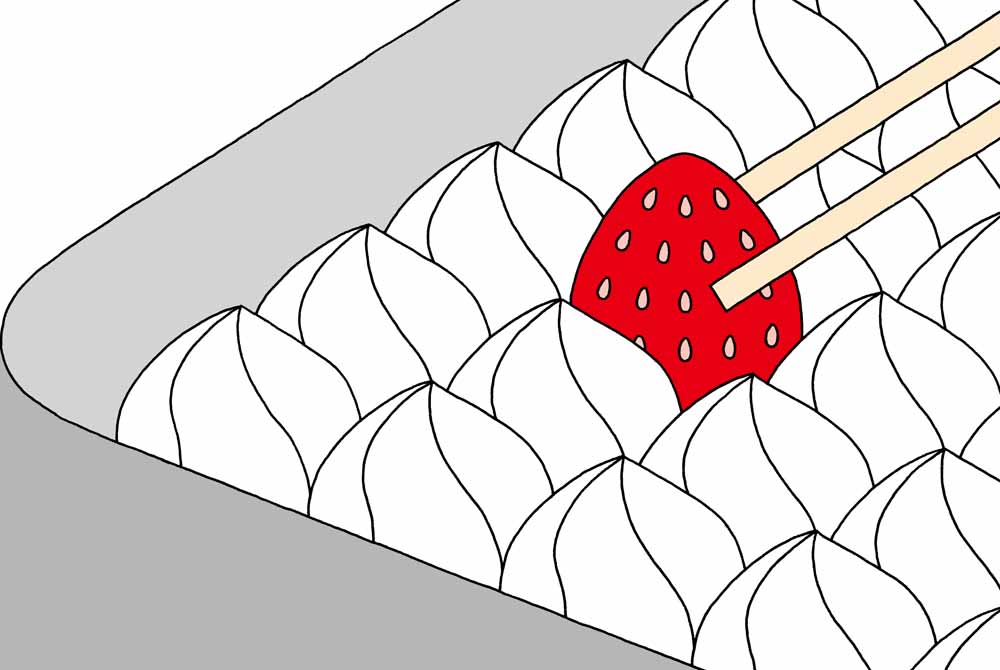

さて、“おとなの楽しみ”からは外れたものの“子どものおやつ”に納まる訳でもない、じゃあなんだろう?と考えていると、映画『ストロベリーショートケイクス』(2006)の最後の方のシーンで、女子2人が浜辺でおもむろにショートケーキを頬張るシーンを思い出した。

それはまるでお弁当のような気軽さでショートケーキを食べるシーン。

『麦秋』にも『娘・妻・母』にもなかったその軽やかさこそが現代のショートケーキを物語っているような気がした。

日本人のそばにずっとあるお弁当は、日常使いも特別使いもできる便利なアイテム。当たり前になりすぎてありがたさになかなか気づくことができないけれど、その存在を目にするとなぜかホッとする。

この日本で、毎日きっと誰かが食べているケーキ、誰かのお祝いに今日も使われているケーキ。そんなショートケーキはお菓子をも超えて、お弁当のようなポジションを手に入れてしまったのかもしれない。

そうして、わたしたちはショートケーキの存在をいつも目のはしっこで無意識に確認し、知らぬうち安心を手にすることができているのだ。