目次

変化した自分は、自分で気づけない

― 今回原作となった『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、燃え殻さんの半自伝的小説です。フィクションではありますが、“これまで”と“現在”の自分を綴る私小説の形をとっています。2021年に改めて映画としてご覧になって、まずはどんなことを感じましたか?

燃え殻 : 僕はテレビ美術の制作会社に在籍し、20年ぐらい同じ仕事をしていたんです。一緒に働いていた人もほとんど変わらなかったので、先週と今週、昨日と今日の違いがあまりわからない生活をおくっていたんですね。だから、映画を観た時に、「あの頃から、こんなに時間が経ったのか」と感じました。思えば遠くに来たもんだ…と。

― 今作は、1995年から2020年までの主人公のボク=佐藤(森山未來)が生きた足跡を、時を進めたり戻しながら描き出しています。

燃え殻 : 映像なので、セットとか小道具とか役者さんの表情とかで、その時の感情の動きなどが鮮明に出てくるんですね。小説は、砂とかチリのように散らばっていた自分の記憶を集めてつくったものなんですが、それがグッと解像度をあげて戻ってきた、わー! みたいな(笑)。びっくりしました。

― 映画では、Appleのパソコンの初代iMacや、PHS→ガラケー→スマホという携帯電話など、時代の流れを色んなものや人の変化を通して映し出していますね。

燃え殻 : ポケベルから出てきますからね。そういえば、僕が会社入った時は、PHSだったなとか。僕が五反田のIMAGICAでアルバイトをしている時に出会った先輩が、今の会社の専務なんですけど、その先輩から「PHS持ってる? 持ってないなら、今契約すると、通話料安くなるらしいから入ってた方がいいんじゃない」って言われて、「ついに俺もPHSを持つような大人になっちゃったんだな。メールとかやっちゃおうかな」と思ったなーとか(笑)。そういう記憶が蘇ってきて。

― 燃え殻さんは、「もちろん小説だから、創作部分が多い。だが、あの時代の匂いだとか、流れていた音楽だとか、空気みたいなものは、本当のことを入れたかった」とプレス資料にお書きになっています。

燃え殻 : 小説を書いている時は、あの頃の匂いとか、風景とか、自分の人生をたくさん蘇らせた気がしていたんです。自分の中では完全にあの頃を思い出したと感じていたんですけど、映画を観て、全然思い出せてなかったなと。

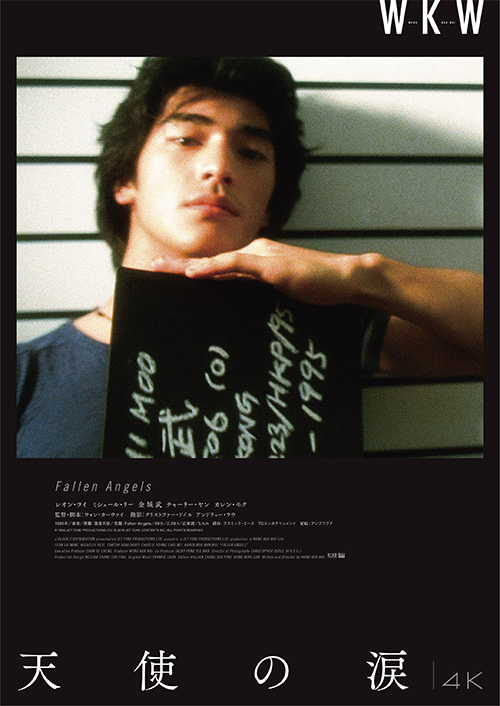

渋谷のシネマライズのスペイン坂登ったなとか、あぁもうシネマライズないのかとか(2016年に閉館)。当たり前のようにウォン・カーウァイ監督の『天使の涙』(1995)観に行って、当たり前のようにわからなかったなーとか。そういうことが、記憶からスポンと抜けていた。

― 燃え殻さんは、連載を小説として一つにまとめることについて、「想いを埋葬するような行程で、葬儀のようだった」おっしゃっていましたが、その時の感慨とはまた違うものですか?

燃え殻 : 全然違いますね。自分の中で凸凹していた記憶が、全部揃ったみたいなイメージがありました。「感慨深い」とかいう感情には全然なれなくて。ある意味「他人事」なんですけど、ある意味「他人事には全然思えない」というか…。

燃え殻 : 映画化が決まった時に、僕の小説が原作の映画ではあるけれど、これは森(義仁)監督の作品で、僕とは切り離された作品だと思っていたんです。そういうものだろうと。でも、できあがった映画を観たら、全然森監督のものと思えなくて。半分は僕のものです、って言いたい(笑)。

― (笑)。

燃え殻 : そのぐらい、自分が小説と映画とシームレスに繋がっているので、この映画を他人はどう受け取るんだろうということがわからないんです。一つの作品として観ることができない。そういう意味では、生前葬かな(笑)。

― 燃え殻さんは『夜のまたたび』という二村ヒトシさんとのラジオでも、試写会に自分の関係者が一堂に集まって、観た後感想を伝えていく様子が、生前葬のようだったとおっしゃってましたね(笑)。

燃え殻 : 結婚式や葬式では、その人の人生の歩みをいい感じで編集して紹介するじゃないですか。なんだか、それを観ているような気持ちになりましたね。

あの時の匂いを、未来に託す

― あいみょんさんが、『ボクたちはみんな大人になれなかった』の新潮文庫版に「アンサーソング」を寄せていますが、その中に「ぬるい風が吹き始めた2018年6月の暮れ、行きつけの店でこの一冊に出会わなければ、こんな気持ちはいつまでたっても自分じゃ引っぱり出せなかった。」と綴られていますね。

― 読んだ人の「忘れていた記憶や感情を呼び起こす」燃え殻さんの小説を受けて、普段、燃え殻さんはどんな風に人を見つめているんだろうと知りたくなりました。

燃え殻 : 僕って、目の前で起こったことに対して、すぐ反応ができないんです。腹が立って怒るとか、感動して泣くとかが全然できなくて。ひどい時は、何ヶ月も経ってから、ふと「俺、あの時すごくイヤだったな…」って思うこともあって。シャワー浴びてる時とか。そういうこと、ありません?

― 時間が経ってから、ふとしたきっかけで自分を理解することってありますよね。

燃え殻 : 「俺、あの人、苦手だわー」とか、時間が経ってから気づいても今更なんですけどね。電話して「あの時、あなたにああ言われたの俺はイヤでした」とは伝えられないし(笑)。

― はい(笑)。

燃え殻 : 小説を書いている時もそうなんです。最近、『これはただの夏』という小説を発表したんですが、やはり二村ヒトシさんがこの小説を課題図書にした読書会を開いてくれて、参加させてもらったんです。

燃え殻 : 少人数に分かれて感想を発表する時、参加者の一人に「主人公の中学時代、同じクラスにいた引きこもりの少年の話をなぜ挿入したのか?」と聞かれて。「それは、いつかわかることなんだけれど、今はわからない」と思ったんです。

― 今は説明できないけれど、時が経てば説明できるようになると。

燃え殻 : だから、未来に託しているんです。今はまだわからないから、その時どんな風が吹いていたとか、どんな空気だったかとかを記録しておいて、未来の自分に託してる。…そういうところがある…気がする。

― 小説は、燃え殻さんの“手がかり”なんですね。その手がかりは、燃え殻さんのものでもあるけれど、読んだ一人一人の手がかりでもある。だから、多くの人が共振するものになっていると。

燃え殻 : そうかもしれないです。これを読んだ人も、託された感じになって「私はあなたと一緒ではないけれど、こういうことがあった」と思い出すのかもしれません。

燃え殻 : そういえば、その読書会で「こんな大人にはなりたくないです」って言われたんです。僕は「ごめん」としか言えなくて(笑)。ならない方がいいよねって。内心、僕に言われてもな…と思いながら。でも、自分はそういう役割が嫌ではないんです。

― 「そういう役割」ですか。

燃え殻 : 本当はみんな語りたいことがある。でも、言い出せなかったり、言おうとしたら突然言えなくなったりしてしまうんだと思う。その時に、「俺が行きまーす」と先陣をきる役割。酒が一番弱いのに「俺から酒飲みまーす」って飲み会で出ていくみたいな。

そうやって、僕が巻き込んで、かき回すことで、「あなたほどみっともなくはないけど、私もこういうことあったよ」と語り出してくれる。そういう感じじゃないのかな。

― 燃え殻さんにとって、それは人と繋がる術でもあるんですね。

燃え殻 : そうですね、人とあまり繋がってこなかった人生なんで。それが今の僕にとっての役割なんだと思います。

燃え殻の「心の一本」の映画

― 今作には、小沢健二、ラフォーレ原宿、Stussy、『天使の涙』、『スワロウテイル』(1996)、ソニック・ユース、プリクラなど、映画だけでなく、音楽やファッションなど多くの1990-2010年代のカルチャーが登場します。燃え殻さんがたくさんのカルチャーに触れられてきたことを伺えるのですが。

燃え殻 : 僕がいろんなものに触れてきたのは、自分には何もないのが嫌で嫌で仕方なかったからだと思います。先ほど『天使の涙』の話をしましたが、ウォン・カーウァイをちゃんと理解して、“映画”というものをちゃんと理解している人になりたかった。でも、自分を振り返ってみると、空っぽで。

― 主人公の佐藤も「普通であること」に過剰に反応しますよね。できるだけ「普通」ではない人生を歩みたいと望んでいました。

燃え殻 : 『天使の涙』がわかる人は、それこそ僕みたいに生きてないのかもしれないですね。でも、僕だって、例えばキアロスタミ監督の映画を観て、面白いと思いたいんです。

― アッバス・キアロスタミは、『友だちのうちはどこ?』(1987)にはじまるジグザク道三部作などを撮った、イランを代表する映画監督です。『桜桃の味』(1997)はカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞しました。

燃え殻 : 『友だちのうちはどこ?』を観たと話している人を横にして、「なんで、俺はこの映画が理解できないんだろう」と思うわけです。ジョージ・ルーカスの映画が好きだと言えない。コッポラの『タッカー』(1988)が大好きで、昨日も観たとか言えない、みたいな(笑)。

― 『タッカー』はフランシス・フォード・コッポラ監督が「タッカー車」とその開発者であるプレストン・トマス・タッカーを描いた作品です。

― 『タッカー』も面白いんだけれど、「キアロスタミが…」と言いたいわけですね(笑)。

燃え殻 : もちろん、ジョージ・ルーカスの作品も、『タッカー』も最高なんですけど、キアロスタミの映画を理解できる人間に憧れました。

僕には、本当に何もなかったんで、そういうことが好きだったんですね。今作で伊藤沙莉さんが演じてくれた“かおりちゃん”もきっとそうだったんです。あの頃は、カルチャー強者のように見えていたけれど、僕と目くそ鼻くそのような感じ。

― かおりちゃんは、主人公・佐藤が初めて自分より好きになった女性ですね。文通を重ねた後、ラフォーレ原宿の前で待ち合わせし、初めて顔を合わせます。

燃え殻 : WAVEの袋を持って待ち合わせした自分たちにスポットライトが当たっているような気でいたけれど、本当はライトからすごい外れた、真っ暗な端のところで出会った二人だったんです。誰も気にしていない、目に留めていない、モブみたいな人生をおくっていた二人。

あの時、キアロスタミを観て、わからないのにわかったようなことを言えてたら、それこそ、こんな生き方はしていないと思う。小説を書いている自分はいない。だから、ちゃんと恥をかいて、そういう人になりたいと思っていたけれどなれなかった・できなかった自分を晒していこうと思ってるんです。

― 最後に、燃え殻さんの小説や今作のように、「これは自分だ」と自分を重ね合わせた「心の一本」の映画はありますか?

燃え殻 : 僕は市川準監督の作品がすごく好きなんですが、そういう意味では『トニー滝谷』(2004)ですかね。

― 『トニー滝谷』は村上春樹さんの同名小説を、『BU・SU』(1987)、『会社物語 MEMORIES OF YOU』(1988) 、『つぐみ』(1990)などを手がけた市川準監督が映画化した作品です。主人公のトニー滝谷とその父の二役をイッセー尾形さん、トニーの妻と妻によく似た女性の二役を宮沢りえさんが演じています。

燃え殻 : 全編にわたって、悲しいんです。孤独感が漂っていて。でも、美しい。この映画を見て、自分は欠落している人間かもしれない。でも、もしかしたら、側から見たら「美しい」のかもしれない。だったら、寂しさにも堪えよう。そう、思わせてくれる映画です。

― 燃え殻さんが感じた「美しさ」とは?

燃え殻 : 『トニー滝谷』は、スタジオではなく、空き地にセットを組んで撮ったんですよ。だから、部屋の中まで風がビュービュー吹いていて。

― 横浜市緑区の空き地に建てたオープンセットで撮影されたそうですね。壁2枚と床だけのシンプルなセットだったので、屋内でも風が吹き抜けるという。

燃え殻 : ああいう心情わかるなって。自分の中にすきま風どころか、ビュービュー風が吹いている感じ。でも、凛と立っている。でも、充分寂しい。…あぁ、あれは僕だって思う。そう、思いたい。と感じさせてくれた映画なんです。

↓『ボクたちはみんな大人になれなかった』を読む!