目次

2018-2022

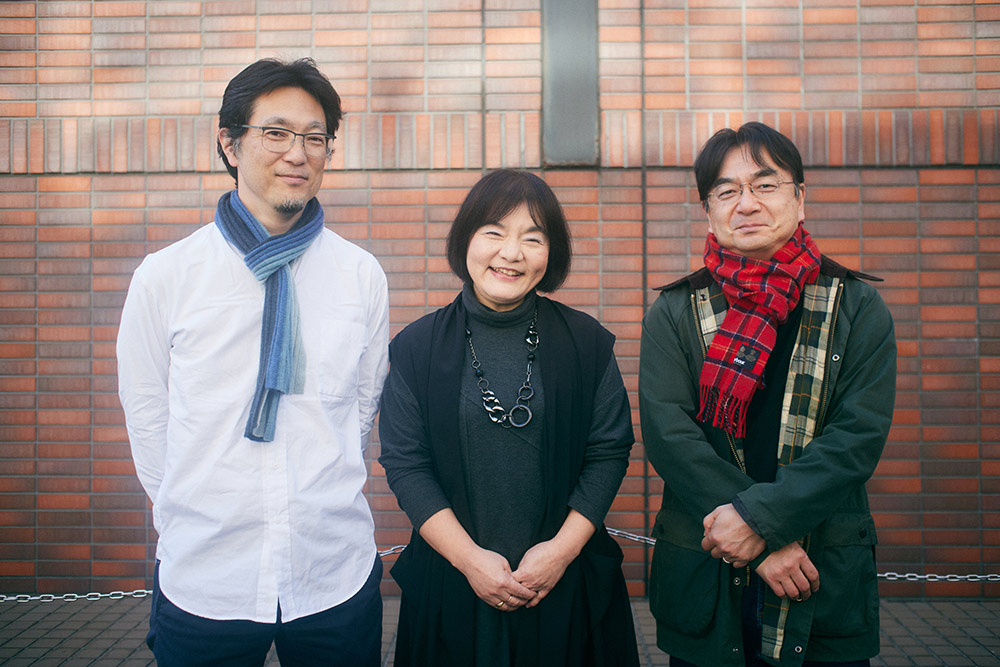

激動の変化の中で、変わらないもの

― 『ぼけますから〜』の公開後も信友監督はご両親を撮り続け、その記録が今回『ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえり お母さん〜』として公開されます。

― 前作から4年。コロナ禍で配信作品が一気に台頭するなど、映像を巡る環境も大きく様変わりしました。東海テレビの『さよならテレビ』(2019)、チューリップテレビの『はりぼて』(2020)、鹿児島テレビの『テレビで会えない芸人』(2021)など、テレビから映画となったドキュメンタリー作品も数多く公開されています。

― 濱さんと大槻さんはテレビ制作者と劇場支配人という立場から、ドキュメンタリー作品の受け止められ方について、どのような変化を感じていますか?

濱 : 『ザ・ノンフィクション』の西村陽次郎プロデューサーから聞いて「なるほどな」と思ったのは、最近の若い人たちは我々世代ほど、「ドキュメンタリーとはこういうものだ」「フィクションとはこういうものだ」という、既成概念にとらわれてはいないということ。

ストーリー性のある面白いものだったら観るし、面白くなければ観ない。配信でドキュメンタリー作品が流行っているのもきっと同じこと。

― テレビ東京の『ハイパーハードボイルドグルメリポート』やNHKの『プロフェッショナル 仕事の流儀 庵野秀明スペシャル』などテレビから配信で広がった作品も数多くありますね。

濱 : 社会派やネイチャー系などドキュメンタリーにもいろいろ種類がある中で、「人間の営み」を描くことに特化した『ザ・ノンフィクション』が若者に受けているという意味では、人間の物語に興味を持つ若者が増えているとも言えるんじゃないかと、送り手側としては考えています。

― 『ザ・ノンフィクション』では、放送ごとにSNSを中心に盛り上がりを見せ、若者にも多く観られていると伺いました。

大槻 : それは劇場サイドとしても本当にそうで、作品ごとに沖縄や戦後といったテーマやイシューはありますけど、やっぱり大事なのは「人間が描かれているかどうか」なんですよね。そういう作品はやっぱり強いし、より多くの観客に届くような気がする。

大槻 : むしろ若い世代の方が我々世代より思考が遥かに柔軟だとも感じているから、未来はものすごく明るい気がするんです。何事もポジティブに解釈するところが、僕と信友さんの共通点なのかもしれないね(笑)。

― 大きな変化があった中で制作された続編ですが、大槻さんは劇場の支配人の立場で、完成した作品をご覧になっていかがでしたか?

大槻 : 信友さんならある程度のものなら絶対につくれるし、力のある人だと思ってはいたんだけど、いざ完成した映画を試写で観たらちょっとびっくりしてね。「うわ、これは前作を確実に超えたな!」って。しかも単なる続編ではなくて、きちんと前作を踏まえたうえで、この作品単体でもちゃんと成立する作りになっている。「いやぁ~、たいしたもんだなぁ」とその時素直に思えた。

信友 : 嬉しい! こんな機会でもないと、大槻さん面と向かって褒めてくれないから(笑)。

濱 : 辛口の大槻さんが「前作超えた」って言ってくれるんだ! と思った。

大槻 : そうそう、急いでいたから濱さんに一言だけ言って帰ったら、信友さんから電話があって「どうして直接私に言ってくれないんだ!」って言われたんだよ(笑)。

実はちょうど10日ぐらい前に僕の父が85歳で亡くなって。車椅子の母を病院で、臨終の父と対面させたんだけれど、その時の様子が、映画の中の信友さんご両親とまったく一緒だったんですよ。

信友 : そうだったんですか…。

大槻 : 長年夫婦として連れそった相手の臨終の際には、顔を撫でるものなんだなぁってしみじみ感じて。「あぁ、あの映画には普遍的なものがちゃんと描かれているから絶対大丈夫だ」と思いを新たにしたんです。今観たら、また感じ方が変わっていると思う。

信友 : どんなに悲しかったとしてもお腹は空くし、お腹が空いたら美味しいものを食べたいし。人間って、そういうものだと思うんですよ。

コロナ禍で人と触れ合う機会も少なくなって、ともすれば私自身も落ち込みそうになるこんな世の中だからこそ、せめて映画を観ている間くらいは皆さんにも癒されて欲しいんです。せっかく交通費と時間をかけてお金を払って観てくれた人たちが、「明日も頑張ろう!」と思えるような映画を提供しなければと、尚更強く思ったんですよね。終活とか終末医療といったワードは出てはくるけれど、観終わって幸せを感じられるような映画にしたかった。

― 前作では「認知症」や「老老介護」だった焦点が、今作では「看取り」「延命治療」「終活」に当たっているとおっしゃっていましたね。

信友 : 一作目の公開の少し前に母が脳梗塞で倒れたんですが、そのことで再び信友家の状況が激変して、放っておいても次々いろんな出来事が起きるわけです。帰るたびにそれを追い続けていたら『Mr.サンデー』の現在のプロデューサー宮下さんと、「映画の公開から一年経った信友家の現在を紹介しよう」という話になって。それで一本VTRをつくったものの、いざ放送しようと思ったタイミングでコロナの波が押し寄せて、それどころではなくなってしまった。

信友 : 結局、放送できないまま母がコロナ禍で亡くなってしまい、それをメインにして改めてつくり直して『Mr.サンデー』で放送したのが2020年の秋頃で、『ザ・ノンフィクション』で放送したのが同年の年末、父が100歳の誕生日を迎えた後でした。

濱 : 前作の上映直後に続編が決まっていたわけではないんです。大ヒットしたとはいえ、ドキュメンタリー映画のためだけに継続的に撮り続けるのは、やはり厳しいところがあるので。

― 大ヒットだったとしても、続編をつくるのは厳しいんですね…。

濱 : でも僕がテレビ局にいることをうまく活かせればいいなと思って、番組で継続して追い続けることが決まれば、制作費がついて信友さんも経費で呉の実家に帰れるし(笑)。

放送で小出しにしながら、どこかのタイミングで映画にできたらいいなと考えました。

― そのタイミングは、やはりお母さまの「死」だったということでしょうか。

濱 : プロデューサーの立場からあえて言葉を選ばずに言わせてもらうと、お母さんが亡くなった時点でこの物語における一つのピリオドにはなり得るんだけど、そのエピソードだけで「もう一回映画にしよう」という話にまでは、さすがにならなかったと思うんですよ。

でも、お父さんが誕生日にハンバーグを食べるシーンが撮れた時、大島と「今度はお父さんの物語としてつくるならまた映画になるんじゃないか」というような話になって、再び映画化に向けて具体的に動き出したんです。

信友 : 昔の映像を改めて観返すと、父がどんどん明るくなってきているのが分かるんです。母が元気だった頃は極端にリアクションが少ない人だったんですけど、母の代わりにご近所付き合いをする中で、徐々に父の口数も増えていった。90代になって、初めて社会参加をしたような感じなんですよね。

信友 : あと、私が今回の続編をつくるうえで一番の肝となったのは、コロナのステイホーム期間中に自宅の掃除をした際、押し入れの奥から昔の父と母の映像素材が出てきたこと。

― お母さまがまだお元気な頃、家族3人でのひとときを映した映像ですね。

信友 : 私が一番信頼しているカメラマンが、『おっぱいと東京タワー』の素材を撮るために実家に来た時に、サービスカットとして撮ってくれたものだったんです。

私自身その映像の存在をすっかり忘れていて。改めて見たらものすごく幻想的で映画的な映像だったから、「あ、この映像をエンディングに持ってくれば映画になる!」と思えたんです。勝手に母の導きのような気がしています。

大槻 : 以前、信友さんと長野市に新幹線でキャンペーンに行ったことがあって。…なんで、僕が行ったのかわかんないんだけど(笑)。

信友 : あー、楽しかったね。

大槻 : その時にも話したんだけど、親の死は「最後の子育て」でもあるんだよなって。死に方を教えてくれるというかさ。

信友 : 身を持ってね。全身全霊で教えてくれる。

大槻 : あの時二人で話してたことを、「あ、これか」って、先日喪主を務めながら思い出してました。

信友 : 私も、二人で話していた時のことを思い出しました。

大槻 : そう。それを思い出してね。だから、親の介護や看取りの現実は辛いこともあるけれど、悲しいことばかりじゃないって思いますね。

信友直子、濱潤、大槻貴宏の「心の一本」の映画

― では最後に、それぞれの「心の一本」の映画を教えていただけますか?

信友 : 今まで一番泣いて何回も観た洋画は『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994)で、邦画は『砂の器』(1974)です。

― 『フォレスト・ガンプ/一期一会』は1994年に公開されたトム・ハンクスの主演映画で、『バック・トゥー・ザ・フューチャー』シリーズのロバート・ゼメキスが監督を務め、第67回アカデミー賞で作品賞ほか、6部門を受賞した不朽の感動作ですね。『砂の器』は、松本清張の同名小説を野村芳太郎監督、橋本忍と山田洋次脚本で映画化し、1974年に公開された社会派サスペンスの名作です。

信友 : 主人公のフォレストが昔好きだった人に会いに行って、「あなたの子どもよ」と告げられて自分の子どもと初めて対面した時に、彼が「Is he smart?」と聞くんです。「この子は頭がいいの?」って。

多少知能が低くとも、ずっと順風満帆に生きてきたかのように見えたフォレストが、実はずっとそのことを自分では気にしていたことが最後の最後に明かされる。すべてはそこまでの壮大な叙事詩だったんだなぁと思うと、ウワーっと泣けてきて…。映画館で何度も観ました。『砂の器』は、最後40分の映像と音楽の融合シーンに尽きますね。私は自分ができないからこそ、「ごんぎつね」や「泣いた赤鬼」みたいな自己犠牲の物語が大好きなんです。

― 信友さんが映像ディレクターを志すにあたり、原点となった作品はありますか?

信友 : 私が子どもの頃は『8時だョ!全員集合』がとにかく大人気だったんですが、信友家では「あんな下品なものは見ちゃいけません」って禁止されていて、ドリフの代わりにNHKで放送されていた向田邦子さん脚本のドラマ『阿修羅のごとく』や、山田太一さん脚本の『男たちの旅路』なんかを観てたんです。

信友 : だから若い頃は「テレビドラマをつくりたい」と思っていた時期もあったんだけど、26歳の時にたまたま出したドキュメンタリーの企画が通って、「あぁこんなにもやりたいことが、直で作品に反映できるんだ!」ということが初めて身を持って分かった。取材相手と協力しながら自己表現するという作業がものすごく楽しくて、それを教えてくれたドキュメンタリーにハマっていきました。

大槻 : 僕の場合はいろいろあるけど、あえて一本挙げるとするなら『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』(1991)だと思う。

― 台湾の名匠エドワード・ヤンが1961年に台北で起きた、14歳の少年によるガールフレンド殺人事件に着想を得て1991年に製作した、青春群像劇の傑作ですね。92年に日本で劇場公開された際は3時間8分版でしたが、監督の没後10年の2017年に、完成当初のバージョンである3時間56分版が4Kレストア・デジタルリマスター版で上映されて、再び話題になりました。

大槻 : アメリカ留学中に観て、台湾に遊びに行った際にも観たんだけど、一人も外国人が出てこないのに西洋と東洋のアイデンティティの違いを描き出していることに、きっと当時の僕はびっくりしたんだと思う。やっぱり、映画は観るタイミングと環境に尽きるよね。自分の人生にとって「留学」は大きかったんだなと。

実はレーザーディスクも持っているんだけど、リバイバルされた際に息子と一緒に観に行った。息子も楽しんでいたみたい。その時も、感じ方が違ったんだよな。

信友 : 濱ちゃんの「心の一本」は? これだけ付き合いが長いのに私も聞いたことがない。

濱 : おしゃれなPINTSCOPEさんに併せて、ウォン・カーウァイ監督の『欲望の翼』(1990)って言おうかと思ったんだけど、キャラじゃないから(笑)、『ブルース・ブラザース』(1980)にします。

― アメリカのコメディ番組『サタデー・ナイト・ライブ』で、ジョン・ベルーシとダン・エイクロイドが演じて大人気を博した、黒いハットにサングラス&黒いスーツでお馴染みの人気キャラクター、ブルース・ブラザースが巻き起こす騒動を描いた傑作コメディですね。

濱 : たしか高校か大学くらいの頃にどこかのリバイバル上映で観て以来、折に触れて何度も観返す大好きな作品なんです。バカバカしいんだけど、どこか切なさもあって…。こうして何十年も誰かの心に残り続けるような作品をつくれるなんて本当に素晴らしいことだなと思うんです。

当時、日本ではサントラがどこにも売っていなくて、たまたまロサンゼルスに行った時に現地のタワーレコードで見つけて感激して、みんなにも自慢したりして(笑)。それをずっと持ってるんです。それこそ、この2、3日もずっとこのサントラをヘビロテしているんですよね。