目次

肌の湿度、恋の予感

●『恋する惑星』(1994)

第2回の緊急事態宣言が解除され、コロナが落ち着いた頃、久しぶりに飲食店でコーヒーを飲みました。パン屋のイートインだったのですが、精算の際に「お持ち帰りですか? 店内でお召し上がりですか?」と聞かれ、「店内で」と答える自分に若干の違和感をおぼえるほど、久しく「外でものを食べる選択」をしていませんでした。

窓から行き交う人を眺めていると、ふいに胸に迫るものがあり、涙がこぼれました。「人の中に私がいる」という体感。その感覚がこんなに大事なものだったとは。私にとって、私と直接関わりのある人だけが大事なわけではなかったのです。

『恋する惑星』は、香港で暮らす男女をトニー・レオン、フェイ・ウォン、ブリジット・リン、金城武らが演じ、その出会いと恋のきらめきの瞬間を、ウォン・カーウァイ監督が洗練された映像表現で描き出した作品です。舞台は他人と他人が「0.5ミリ」ですれ違える都会のスポット。香港の繁華街・尖沙咀にある雑居ビル「重慶大厦」や、中環地区と山の手地区を結ぶ「ミッドレベル・エスカレーター」、狭い路地で果物や野菜、肉を売る市場や屋台、24Hオープンのマクドナルドやコンビニエンスストアで展開される恋模様を観ていると、思わず街や旅に出かけたくなります。

『天使の涙』や『花様年華』などといったウォン・カーウァイ監督の作品を観ると、いつも身体が喜ぶのを感じます。登場人物たちは孤独で、映し出されたアジアの高温多湿な気候は不快指数が高いはずなのに、とても心地いいのです。私は、「人の中に、私がいる」と肌で感じることのできる都会が好きなのです。

肌の湿り気を感じる距離で、人と出会える街。否応なく外部に触れざるを得ない「都会」という空間は、決して誰かの不在をかき消すことで、人の孤独を紛らわしているわけではないのでしょう。人の中に私がいることを感じられるからこそ、誰かの不在が際立ち、また誰かに出会いたくなる。『恋する惑星』は、ソーシャルディスタンスという「人との適切な距離」によって失われたものたちの輪郭を、浮かび上がらせてくれました。

(小原明子)

彼らの明るさの裏側にあるもの

●『イン・ザ・ハイツ』(2020)

ニューヨーク、マンハッタンの北端に位置する「ワシントン・ハイツ」。この街の人口の約7割はヒスパニック(※)で、ドミニカ共和国、プエルトリコ、キューバ、メキシコなどのルーツを持つ人が多く住んでいます。マンハッタンから地下鉄で北上し、181丁目駅を出て北に向かうとスペイン語の看板が現れ始め、ラテン音楽やスペイン語まじりの会話が聞こえてくるのだそうです。

そんな「ワシントン・ハイツ」の真夏を舞台にしたミュージカル映画『イン・ザ・ハイツ』は、トニー賞4冠(作品賞、楽曲賞、振付賞、編曲賞)とグラミー賞ミュージカルアルバム賞を受賞したミュージカルを、『クレイジー・リッチ!』(2018)のジョン・M・チュウ監督が現在の社会情勢も反映するなどのアレンジを加え、映画化した作品です。

熱波が来ているある日のワシントン・ハイツの気温は、28℃。35℃超えの夏を経験している私たちからすれば「まだまだ!!」といった暑さでしょうか。 「どこも暑さで早じまいだ。泳ぎにいこう」と、タクシー会社で働くベニー(コーリー・ホーキンズ)が食料雑貨店を営むウスナビ(アンソニー・ラモス)を誘い、店を閉めてみんなでプールへと向かいます。この猛暑を過ごす私も、こんな風に誘われたら仕事を早じまいして行ってしまうなと想像を巡らせ、思わずGoogleマップを開いてワシントン・ハイツのハイブリッジ公園にある公営プールの場所を確認しました。

劇中では、ラテンミュージックをベースに、ヒップホップなど様々なジャンルを掛け合わせたナンバーが流れます。その歌詞にのせられているのは、ウスナビやベニー、デザイナーを夢見るバネッサ(メリッサ・バレラ)らが抱える将来への悩みや、名門大学進学のため街を出たニーナ(レスリー・グレイス)が外の世界で受ける人種差別、滞在資格の問題や物価や家賃の上昇による生活苦など、現代のアメリカに住む移民の人々の状況です。私はそのシーンを観て、彼らのことを表面的にしか理解していなかったことに気づきました。ヒスパニックの人々は、いつも陽気で嫌なこともラテンのノリで吹き飛ばす…というイメージを持っていたのです。

それでも力強く生きる人々のパワーの源は、ハイツで支え合う者同士の連帯と、祖国への深い愛。その想いは、クライマックスの「Carnaval del Barrio」で大爆発! 祖国の旗を掲げ歌い踊る姿に、彼らの光と影を垣間見て、自分の今までの無知さとスクリーンから溢れるエネルギーへの驚きが混ざり合い、感情がごちゃまぜになった涙が流れました。

日本で生まれ育った私が、彼らの苦労を100%理解することは難しいかもしれませんが、この作品を観て、マイノリティとしてアメリカで暮らす人々の境遇をもっと理解したい、知りたいという気持ちが高まりました。 今、人種やジェンダーなど様々な立場に置かれた人々への理解が広がるよう世界が動き、映画や音楽などのカルチャーもその影響を大きく受けています。作品の作り手が込めたメッセージをしっかり受け取ることができるよう、今よりも一歩踏み込んだ視点をもっと持ちたいと、自分の映画との向き合い方が変化するきっかけとなりました。

※アメリカ合衆国における、スペイン語を母国語とするラテンアメリカ系住民のこと。

(鈴木隆子)

大人だって、ワクワクする夏休みの予感!

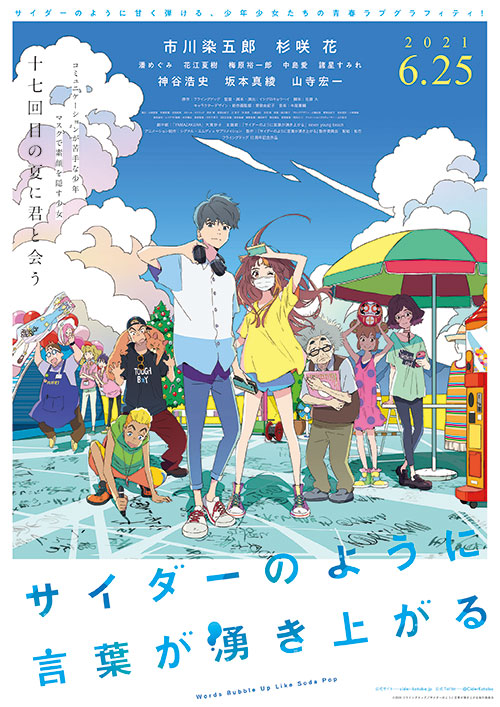

●『サイダーのように言葉が湧き上がる』 (2020)

セミの鳴き声が聞こえるなか、真っ青の空を見ると「あぁ夏が来たな!」と感じて、暑くても外を歩くのはウキウキします。道端の自販機で「100円」で売られている飲物を見つけると、吸い寄せられるように近づいてしまい、ついつい手を伸ばしてしまうキンキンに冷えたサイダー。30度ごえのじと~っとした夏の日に外で飲むサイダーは、しゅわしゅわっとはじける泡が爽快で、喉がスカッとして最高です。

夏期講習からの帰り道に、少ないお小遣いで缶ジュースを買った、あのころの夏休みを思い出します。当時のわたしにとってジュースは、親と一緒にいる時には買ってもらえず、飲むことができなかった”特別な”ごちそう。遊園地でひとつのアトラクションに乗るような、ワクワクがつまった瞬間がそこにはありました。

『サイダーのように言葉が湧き上がる』は、コミュニケーションが苦手な少年・チェリー(声:市川染五郎)と、コンプレックスの前歯を隠すため、いつもマスクをしている少女・スマイル(声:杉咲花)の17歳の二人のひと夏を描いた、87分の青春物語です。

故障中のエアコンに扇風機、氷で冷やされた素麺、風鈴の音、田んぼとあぜ道と入道雲、子供が賑わうショッピングモール、「小山田だるま音頭」で踊る盆踊り、花火、初恋…。自販機で買うサイダーのように、この映画には子供のころに心から楽しみで憧れた「夏休み」が、たっぷりつまっています。そんな「夏休みの予感」は、大人になった今でも変わらずにワクワクするものです。

夏休みがなくなった大人にとって夏は、「これから打ち合わせで人に会うのに、汗だくだ……」「熱中症に気をつけよう」と、ワクワクすることは減ってしまった季節になってしまってるかもしれません。でも、この映画を観ると、「夏って心躍る季節だったじゃん!」と、あの特別な気持ちが思い出されるのです。「夏ってダルい」と思ったら、少し休憩をとって、映画を観ながらワクワクすることを想像してみませんか?

never young beachが書き下ろした、映画と同名の主題歌「サイダーのように言葉が湧き上がる」もぜひ聴いてみてください。

(大槻菜奈)

「人を好きになる」ということ

●『渚のシンドバッド』(1995)

今年で26歳になるのですが、夏と言われてイメージするのは、いまだに思春期のころに過ごした夏の風景です。教室に立ち込める清涼剤の匂いや保健室のクーラーの涼しさ、夏休み前日のホームルームの空気。あのころの夏の記憶には、その時の感覚が結びついていて、大人になった今でも、ふとしたきっかけでよみがえることがあります。

『渚のシンドバッド』は、そんな10代の夏を生きる高校生の男女が織りなす青春群像劇です。クラスメイトの吉田(草野康太)に思いを寄せる、同性愛者の伊藤(岡田義徳)。自分の想いやセクシャリティを告白できず苦しむ伊藤に共鳴し心を開く、風変わりな転校生の相原(浜崎あゆみ)。そんな相原に、心惹かれる吉田。それぞれが一方通行に相手を想い、悩む、ひと夏の三角関係が繊細に映し出されています。

自分のことに精一杯で、臆病で、身勝手にぶつかり合う3人。相手の気持ちを考えず、自分の「好き」を振りかざしてしまい、その想いに対する答えを迫ってしまいます。結果、相手や自身を傷つけてしまい、自分のコントロールできない「好き」に思い悩みます。不安定で不器用な彼らが10代の夏を生きる姿を見ていると、まるで自分もこの世界にいたような、この映画自体が自分の記憶であるような、錯覚におちいるのです。

劇中、真夏の夜の砂浜で、3人が初めて向き合う印象的な場面があります。伊藤からの想いは「男同士だから、抱き合えない」とうやむやにし、相原へは一方的に想いを告げる吉田。そんな矛盾のある行動をとる吉田に向かって、相原はこう言います。

「自分のことばっかじゃん。自分が言いたいことばっか言って、ずるいよ」

「俺だってさ、どうしたら良いか分からないんだよ」

私は、こう答えた吉田の言葉に、「人を好きなるということ」は「自分や相手の気持ちのわからなさ」と正面から向き合うことでもあるこということを思わされました。10代だった自分も、自身や相手の気持ちがわからないままに、ただ「好き」だけが募って空回りしていくばかりでした。

大人になった今は対峙できてるのかというと、正直、沈黙するしかありません。でも、「人を好きになるということ」の素晴らしさや複雑さから逃げずに、人や自分の気持ちに向き合う覚悟はできたように思います。夏が来るたびに、ひと夏かけて「人を好きになること」に向き合う3人の姿を観たくなるのは、思春期のころの自分と比べることで、今の自分を見つめたくなるからなのかもしれません。

(鈴木健太)

- 「あの映画観た!?」気になるあの映画の“心に残る言葉”を語り合う! 時代劇映画『碁盤斬り』

- いまこそ、面白いドキュメンタリー映画を!

- 「最近、何観た?」編集部の休憩タイムをそのまま配信!

- 映画を普段観ない人と一緒に『ダークナイト』を観て語る!

- 映画を全く観ない人が、『タクシードライバー』を観たら…

- 企画会議をそのまま配信! 「映画がもっと楽しくなるグッズ」をみんなで考えよ?

- 映画を全く観ない人が、黒澤明監督の名作映画『生きる』を観たら…

- 2023年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 映画の「倍速視聴」を考える! 話題の新書『映画を早送りで観る人たち』

- 2月の気になる「映画チラシ」!

- あなたの映画ライフを教えて!アンケート第1弾

- 新年のごあいさつ

- 2022年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 11月の気になる「映画チラシ」!

- わたしの地元には映画館がない!

- 若者だって気になる!「名作映画」の世界

- 10月の気になる「映画チラシ」!

- ミニシアター、名画座に行ってみよう!

- 映画メディア編集って、どんな仕事?

- ブランドサイトをオープン! ロゴも一新しました

- ホラー映画沼へようこそ… (初心者も大丈夫!)

- 汗ばんだ肌、恋する予感。 夏こそ観たい! 爽やか名作映画

- GO VOTE! 政治を考える 今こそ観たい映画6選

- 連休なに観る!? 休日に落ち着いて観たい映画・ドラマ4選

- リラックスタイムにおすすめ! 心が落ち着く映画・ドラマ5選

- 新年のごあいさつ

- 2021年のPINTSCOPEを振り返って

- 2021年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 切なくて、痛くて…胸が張り裂けそうになる! オススメ映画4選

- 心に一息を… 気分転換したい時のおすすめ映画

- 仕事にも人生にも創造力を! クリエイティビティが刺激されるおすすめ映画

- カンヌ国際映画祭 歴代ノミネート作品おすすめ4選!

- この連休どうする? 連休に観たいオススメ映画・ドラマ

- ちょっと空いたスキマ時間に映画はいかが?自分をリセットしてくれる映画を紹介

- こんな想いの伝え方が! おすすめ名作ロマンス映画

- 2020年のPINTSCOPEを振り返って

- 2020年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10

- 2020年10月のPINTSCOPE

- 映画好きの永遠の相棒 「ポップコーン」

- 部屋にある映画や本を通して、 「わたし」と再会する

- 「映画っていいね」を届けるためには? 新人編集者がみつけた、世界の広がる言葉たち

- 人の本質がまる見え!? 怖い…けど面白い! 「トラウマ映画」のススメ

- 疲れた時に観てほしい。 心がフッと軽くなる「映画の処方箋」

- 映画WEBマガジンを立ち上げ、PINTSCOPEが考えてきたこと