目次

大好きだからこそ嫉妬してしまう

― 日本と台湾の共同製作である今作は、劇中ほとんどのシーンの撮影が台湾で行われました。1960年から70年代の日本が舞台となるつげ義春さんの原作が、台湾の街並みの中で映像化されるというのは、とても新鮮に感じましたが、撮影現場の雰囲気はいかがでしたか?

竹中 : 日本からのスタッフだけでなく、現地のスタッフも参加しているので現場では日本語と中国語が入り混じって、面白かったです。台湾の嘉義市の風景、そして建物の色合い、空気も独特でした。

竹中 : そうだ! 虫が多かったんです。かなり田舎の方で撮影しましたからね。お昼ごはんの中に小さな虫がいっぱい入ってきました。(笑)。撮影現場には宿から車で3時間半くらいかけて行くんです。少しでも早く現場に着こうとドライバーの方が車を飛ばす。ガードレールもなく舗装されていない道もあったりして僕の身体は緊張でガチガチになりました。

― 先ほどの写真撮影でも竹中さんは口笛を吹いていらっしゃいましたね。台湾ロケならではの、印象に残った風景はありましたでしょうか。

竹中 : 真っ暗な山の中での撮影が印象に残っています。四つ目鹿の鳴き声がなんとも切なかった。真夜中の山の彼方から聞こえてきて…。「ヒュイ、ヒュイ」という鳴き声がまるで口笛のような響きで、とても物哀しい気持ちになりました。

つげさんの作品世界に通じる体験を生で感じました。

― 今作は、「ねじ式」などで知られる漫画家・つげ義春さんの短編作品「雨の中の慾情」、「夏の思いで」、「池袋百点会」、「隣りの女」という、4つの短編をもとにつくられた映画です。

― つげ義春作品の映画化は、山下敦弘監督の『リアリズムの宿』(2004)以来となりますが、初めて映画となったのは、竹中さんの記念すべき監督デビュー作で主演も務められた『無能の人』(1991)です。

竹中 : あの時は夢のようでしたね。プロデューサーの奥山(和由)さんが出来上がった作品を観て、「こんな映画、誰が観るんだ?」とおっしゃったのが印象に残っています。(笑)。

「無能の人」は、多摩美時代に『COMICばく』の連載で知りました。僕がまだ20代の頃です。

― 「無能の人」は、読み切り短編の多いつげ作品の中でも珍しい連作シリーズで、「第一話 石を売る」「第二話 無能の人」「第三話 鳥師」「第四話 探石行」「第五話 カメラを売る」「第六話 蒸発」からなります。竹中さんは、主人公の河原で拾った石を売る男を演じられました。

竹中 : 考えたら、当時僕は34歳であの役をやってたんですね…。撮影現場に行く毎日が本当に夢のようでした。映画が完成した時はひとりぼっちになってしまったようでひとり多摩川の土手で大声で泣いたんです。

― (笑)。単行本『つげ義春が語る 旅と隠遁』の中でつげさんは、『無能の人』の映画化について、「何度か見ていると、(主人公の助川役は)竹中さん以外にいないんじゃないかと思えてくる」と綴られていました。

竹中 : そうですか!! それはかなり嬉しいです! つげさんが辿ったであろう多摩川をロケハンした時は本当に楽しかった。原作に忠実な石屋のセットができた時は大好きだったつげ義春の世界を自分の手に入れたような…なんとも言えない気持ちになりました。

― 『無能の人』には、つげさんも出演されていますよね。

竹中 : はい。チラッとですが、出演して頂きました。僕の監督2作目も、プロデューサーに「次もつげさんの世界を撮りたいです!」と伝えたんですが、別の企画にしようということになった。でも本当はずっとつげさんの作品を撮っていたかったです…。

― これまでに映画化されてきたつげさんの作品は、ご覧になっていましたか?

竹中 : はい。でも、つげさんの作品がたまらなく好きなので、他の監督が映画化するという話しを聞くとぞわぞわしちゃうんです。日本映画はあまり観ないのですが、つげ作品の映画化となるとやっぱり気になって観に行ってしまいます。

でも観るとなると、とても緊張してしまいます。石井輝男監督の『ゲンセンカン主人』(1993)も観に行きました。嫉妬心も本当のところはありますからね…。落ち着いて観ていられない。『ねじ式』(1998)はなんとか落ち着いて観れたんですが、山下敦弘監督の『リアリズムの宿』も、観ていてかなり緊張しちゃいました。

― 今回、片山監督が映画化すると聞いた時は、いかがでしたか?

竹中 : つげ作品を4作も! 「なんて贅沢な!」って思いました(笑)。

― (笑)。

竹中 : つげ作品の「隣りの女」も、いつか撮りたい、と思っていた作品でしたね。やかんの口移しのシーンが印象に残っています。イザベル・アジャーニに演じてもらえたら良いな…なんて考えた事もありました。「夏の思いで」も入っていますね。贅沢だなぁ…。

― 今作は、とある町で出会った、売れない漫画家の義男(成田凌)と小説家志望の伊守(森田剛)、未亡人の福子(中村映里子)の3人の欲望と思惑が渦巻いていく様を描いたラブストーリーです。その中で竹中さんは、義男が住む部屋の大家であり、3人の運命を動かしていく“尾弥次”を演じました。

― 現場では、片山監督とどのようにコミュニケーションをとっていかれたのでしょうか。

竹中 : 僕は、現場でディスカッションするのが苦手です。役を分析するようなこともしないので、 片山監督にただただ身を任せるだけでした。熱い眼差しでモニターを見ている監督の横顔にたまらないエネルギーを感じました。片山監督の中に色々アイデアがあって、何度も何度もテイクを重ねていく。監督の思いをどこまで演じられるか…とても不安でした。

― 片山監督は今作について、「(これまで映像化されてきた)他の作品とは違うものにしたいと思っていた」とコメントされていましたが、今作は、先の読めないストーリーテリング、現実と虚構を彷徨うような映像表現など、また新しい“つげ作品”の世界を味わうことができます。

竹中 : 片山監督は原作にない世界も脚本に取り入れていますからね。つげさんの世界を借りつつ片山慎三監督自らの想いをこの映画に叩きつけたのではないでしょうか。僕が撮影現場で感じたのは、台湾の風景、空気の中に佇む、成田凌さん、中村映里子さん、森田剛さんがとてもいい色合いと雰囲気で存在していました。僕が映る事でそれを邪魔しなければいいなと心配でした。

まだ映画の完成版は観てないんです。今、ずっと野田秀樹さん作・演出の舞台(『正三角関係』)に出演しているので、なかなか時間が取れず。でも観るのが怖いですね。大好きなつげさんの世界だから緊張します。

悲しみや侘しさを抱えた人に、たまらなく惹かれる

― つげ義春さんの作品には、人生がうまくいっているとは言い難い、生きづらさや孤独を抱えた人物が多く登場します。以前、竹中さんは『零落』(2023)を撮られた時に、「僕は前向きに生きている人よりも、少し闇を抱えている人に惹かれます」「僕にとって『零落』は、現代版『無能の人』です」とおっしゃっていましたが、そうした人物像に惹かれるのはどうしてでしょうか?

竹中 : どうしてなんでしょうね? ダメな方、ダメな方に自分を持っていく、その気持ちは分かるんです。「無能の人」には、それが詰まっていたというか。いや、理屈になってしまうのもいやです。ただその主人公の発するムードが好きなんです。

― なるほど。

竹中 : 売れることや数字が全ての世の中ではあるのですが、そういう次元にはいない、どこか世捨て人になっていくような…。「無能の人」の主人公は、本心では「売れたい」と思っていたかも知れません。でも世の中に背を向ける感覚とでもいうのかな…。たまらないムードがあります。それなのにどこかチャーミングで笑えてしまう。

― 確かに、つげ義春さんの作品は、悲観的ではないですよね。

竹中 : 「夜が掴む」などはとても怖いです。闇が自分を掴みにくるんですからね。なんとも言えない不安な心から生まれた夢のような世界感も好きです。

セリフひとつひとつも侘しくて虚しくて切なくていいですね。

『無能の人』で家族で採石に行くんですが採石場が封鎖されている。仕方なく子どもと3人で河原で横になっていると妻が言うんです。「こうしていると一家心中にきたみたいね」「それもいいな どうせこれから先はいいこともなさそうだし ただ寂寞と年をとるだけだ」

沁みますね…。

― 先ほど、“侘しさと虚しさ”という言葉がありましたが、つげさんの作品から受け取るそうした感情は、便利になったはずなのに、どこか殺伐としていて孤独も感じやすい、現代を生きる人々にも響くのではないかと思いました。

竹中 : それはぼくには分からないな。僕が『無能の人』を撮った当時、お客さんとして観てみたいと思って、新宿のピカデリーに行ったんです。その時に来てくれていたのはおじさんばかりでした。若い人は1人もいなかったな。

去年、調布市で「マンガ家・つげ義春と調布」展というのが開催されて、会場で『無能の人』の上映会があった時も、500人くらい入るホールは、ほぼ満席で、ぼくと年齢が変わらないおじさん(おじいさん?)が中心で若いお客さんは一人もいなかったな。なんだかそれがうれしかったです。でも今回の映画は、成田くんが主人公を演じることで、つげさんを知らない若い人たちが観に来てくれるでしょうね。

― 成田さんの演じた義男は、竹中さんにはどのように映りましたか?

竹中 : 成田くんはいい感じの浮遊感を醸し出していました。漫画家の雰囲気もばっちりだったと思います。そこに森田剛さんと中村映里子さんがまた良い空気感で存在していました。それぞれが感じ取った“つげ義春の世界”と片山慎三の世界に融合している感じでした。

竹中 : 今回の映画は片山監督がつげ義春の世界を大胆に脚色していますからね。いったいどんな方々が観に来るのでしょうね…。若い人たちはこの映画を通してつげ義春の世界を知りどんな思いになるのでしょうね。全く分かりません。

― 竹中さんは、若い俳優の方々ともたくさん交流されていますよね。『ゾッキ』(2021)では斎藤工さんや山田孝之さんと共同監督されていましたし、先日も、竹中さんのラジオ番組「月夜の蟹」に永山瑛太さんがゲスト出演されていて。

竹中 : 瑛太とは、舞台『正三角関係』で共演している流れもあってラジオに来てくれました。一緒にハナレグミの曲を歌ったりして楽しかったです。

― そうした関わりや、共同で行うものづくりの中で感じる、今の時代のムードみたいなものは何かありますか?

竹中 : 僕は『ゾッキ』の原作者である漫画家の大橋裕之さんの作品が大好きなんです。ふと気づくと漫画を映画にする事が多いですね。

― 竹中さんの監督作『零落』も、浅野いにおさんの原作で、漫画家としての岐路に立つ主人公を斎藤工さんが演じていました。

竹中 : 『ゾッキ』を読んだ時はとても面白くて、短編集なのでオムニバス映画にしようと、斎藤工くんと山田孝之くんに「監督をやらないか?」と声をかけたんです。孝之は「いや、監督はちょっと…」と良い返事をもらえなかった。「そこをなんとか」と頼み続けて監督を引き受けてもらいました。

でも、お二人のことを「若い世代」とは思った事ないですね。ぼくを助けてくれる人、というか。僕は“今がこういう時代だからこそ、こういった作品を”というふうなことを考えた事がないです。

― 人も映画も、時代や世代で捉えるのではなく、竹中さん自身の“好きだ”という感覚で、フラットに受け止めているんですね。俳優としても監督としても、映画づくりに長く関わってきていらっしゃる中で、映画の届き方や楽しみ方が変わってきたと感じることはありますか?

竹中 : 映画の観方は随分と変わりましたよね。配信ってやつで自由に映画は観られるし、字幕で映画を観る人も減っていると聞きます。僕は日本映画より外国の映画を良く観ます。日本映画は知ってる人が出てくるから緊張してしまう。外国の映画はそれがないから気楽に観れますね。多摩美の学生だった頃は日本映画もいっぱい観ていたんですが、自分がこの仕事をするようになってからは本当に観なくなりました。自分が出てる作品は恥ずかしくて特に観れないですね。

スマホから好きな時に好きな場所で映画を観れるようになったことは本当にすごいです。ぼくはやはり映画館で映画を観たいですが、VHSやレーザーディスクが発売された時には驚きました。好きな映画をパッケージとして持つ事の出来る所有感に痺れました。でも、もうVHSとかLDとか知ってる人もいないし、今はBlu-rayですね。でも、大好きな映画のソフトを手にする喜びは今はもうあまりないでしょう?ぼくももう家に物を増やしたくないし、そろそろ終活も始まりますしね。(笑)。

― 配信がメインになって、“映画を所有する楽しみ”というのは、確実に減っているように感じます。

竹中 : ぼくは【ブレードランナー】なんてLDの頃から集めてるから何枚持ってるかもう分かりません。(笑)。映画館でしか映画が観れない時代に生まれて、良かったなとは思います。

― それはなぜですか?

竹中 : 観たかった映画を上映している映画館を探していろんな街の映画館に行けたし、その映画のおかげで知らない街を歩いて、その街の空気を感じる事ができましたからね。初めて降りる駅の商店街や、喫茶店や、路地とかね。二番館、三番館と流れてくる映画を当時、好きだった彼女を誘って、よく観に行きました。

― 映画館、パッケージ、配信と、それぞれの「映画を観る」楽しさがありますよね。

竹中 : 僕もこころが負けそうになると、スマホでブルース・リーの『燃えよドラゴン』を観ちゃいます。映画がいつでも自由に観られるのはとても嬉しいことでもあります。すごい事です。手のひらに映画館…。

竹中直人の「心の一本」の映画

― 先ほど、「今でも洋画を一番観る」とおっしゃっていましたが、最近映画館に行って観た作品はありますか?

竹中 : 舞台公演のために大阪に3週間滞在していたんですが、その時に『悪魔と夜ふかし』(2023)という映画を観ました。タイトルがかわいかったからです。

ホラー映画が大好きなので、なるべく観逃さないようにしています。『アビゲイル』(2024)も大阪の映画館で観ました。

― 好きな役者から辿って映画を観ることもありますか?

竹中 : アニャ・テイラー=ジョイは『モーガンプロトタイプL-9』(2016)という映画で知って以来大好きです。

― 『モーガンプロトタイプL-9』は、リドリー・スコット製作のもと、息子のルーク・スコットが長編初主演作を務めたSFアクションスリラーですね。日本では劇場未公開のまま、DVDとして発売されました。

竹中 : アニャ・テイラー=ジョイは、Netflixの『クイーンズ・ギャンビッド』の主演で有名になったんですよね。逆に僕は、観てないんです。

劇場で観逃してしまった『マッドマックス:フュリオサ』(2024)を4KBlu-rayで買いました! そうしたら、アニャ・テイラー=ジョイがあんまり活かされてない感じがして、かなりショックでした(笑)。前作のシャーリーズ・セロンがあまりにもかっこよかったからかな…。

― お忙しい中でも、本当にたくさんご覧になっていますね…! 竹中さんの「心の一本」の映画もお聞きしたいのですが、ご自身の中で想像力が広がったような作品がありましたら、教えてください。

竹中 : 今、浮かんだのは『ブレードランナー』(1982)です。公開当時、心打たれましたからね。ハリソン・フォードもダリル・ハンナも、ショーン・ヤングも、ルトガー・ハウアーも、みんな素敵でした。「レプリカント」っていう言葉も初めて知ったし、ヴァンゲリスの音楽も素晴らしかった。

あれは何年代のロサンゼルスを舞台にしていましたか?

― 2019年が舞台だったので、現実の方が映画よりも先の時代に来てしまいました。

竹中 : 『ブレードランナー』は、僕にとって最高のラブストーリーです。今でも観返します。さっきも言いましたが新たに、ニュープリントや、4Kで発売される度に買ってしまうんです…(笑)。

『ブレードランナー』と『燃えよドラゴン』は僕にとっては特別です。

― 先ほど、気持ちが負けそうになると『燃えよドラゴン』をご覧になるとおっしゃっていましたが、観るとどんな変化があるんですか?

竹中 : あの作品のブルース・リーは、本当に素晴らしいです。あの肉体はある種、モンスターのような造形美です。そしてダンスのように美しいアクション。でもブルースにはなんとも言えない孤独感が漂っている…。ブルース・リーはあの映画で燃え尽きてしまったんですね。

18歳の時に観ました。この寂しそうな眼差しはいったいなんだろう…と思ったことを覚えています。

― つげさんのお話でもありましたが、侘しさや寂しさを抱えた人に惹かれるというのは、竹中さんの中でずっとあるものなのでしょうか?

竹中 : 好きですね、そういう世界観が。成瀬巳喜男監督映画も大好きです。小津安二郎監督の『東京暮色』(1957)が一番好きです。なんともやるせない映画です。山田五十鈴さんと中村伸朗さんがたまらなくいいんですよね。あと有馬稲子さんの役も、屈折しててね。小津さんの映画の中で一番暗いんじゃないかな。

― 最近ご覧になった映画の中でも、主人公にどうしようもない切なさを感じた作品はありましたか?

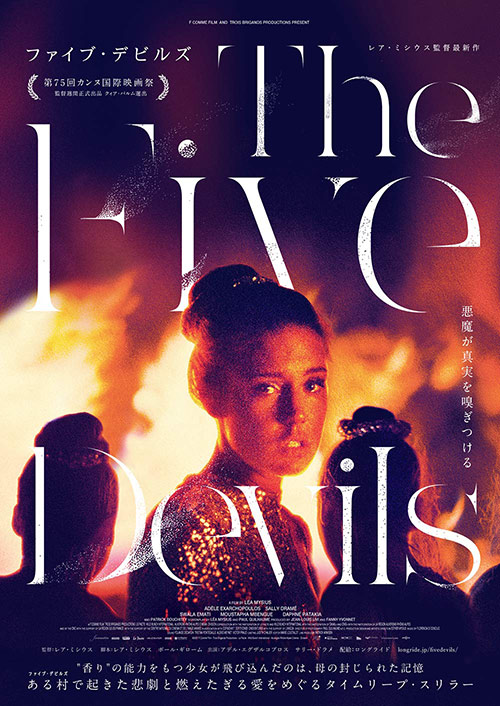

竹中 : 主人公に切なさを感じた映画は、去年観た『ファイブ・デビルズ』(2021)です。劇場に3回も観に行きました。3回ともポロポロ泣きました。