目次

2019年秋

企画の立ち上がりを厳密に「いつから」と語るのは難しい。

アイデアをやりとりする中で、だんだんと浮かび上がってくるものだからだ。

映画『雨の中の欲情』を企画・制作したセディックインターナショナルでは、常時30-40本の企画が動いている。映画化権について確認を行っているものや、撮影直前で準備に入っているもの、公開を控え宣伝プランを練っているものなど、状況が異なる作品がそれぞれに進行している。

今作は、漫画家・つげ義春と映画『無能の人』(1991)を手がけたセディックインターナショナルの関係性から生まれた。

『無能の人』のプロデューサーを務めた中沢敏明が「今、再びつげ義春さんの漫画を映画化したら面白いのではないか」と企画し、今作のプロデューサーを務める厨子健介(以降、厨子P)と話し合う中で企画が形となっていった。

「つげ義春作品の登場人物たちは、人生がうまくいってるとは言い難く、悲哀があり、だけどチャーミングで、今、映画化することで、何かと生きづらいと感じることもある現代に響くものがあると思いました」と厨子Pは語る。

つげ義春の短編「雨の中の慾情」を原作に、「隣りの女」「池袋百店会」「夏の思いで」の要素を取り入れ、ままならない男女のラブストーリーを描く映画にしようと企画開発が進んでいった。

この野心的な企画を、誰に任せるのか。中沢と厨子Pは、2019年に観たある映画の監督を思い浮かべていた。

2020年初春

誰に監督を依頼し、どこで撮影を行うのかと検討している中、厨子P は以前、映画『完全なる飼育 étude』(2020)で訪れた台湾を撮影地として考えていた。

「つげ義春作品は、60-70年代に描かれたものが多いので、おのずとその時代の日本の風景が描かれています。もちろん、当時の風景を今の日本で再現できる撮影地を探すことはできるのですが、そうすると想像の範囲を超えないものになってしまう。単に時代を忠実に再現するということではなく、つげ義春作品が持つ独特の世界観を映画表現としてつくり出すことを目指したい。台湾なら実現可能ではないかと考えました」

この年の1月、日本で最初の新型コロナウイルス感染者が確認された。2月には感染拡大防止のため政府から全国の小中高へ休校が要請され、3月には夏に開催が予定されていた東京五輪・パラリンピックの延期が決定。4月、全国を対象に緊急事態宣言が発令された。

「前代未聞の事態に突入」した状況下で、台湾の撮影を思いとどまることはなかったのか。

「台湾にいつ渡航できる状況になるかは分からないながら、台湾ロケをこの映画の前提として考えていました。物語自体は、台湾を舞台にしてはいませんが、この映画は、台湾の街の佇まいや色彩などとの掛け算でユニークな映画になると思いました。あと、逆に、台湾でロケしたらどんな映画になるんだろう?とイメージしきれないところがあったことも、台湾にこだわった理由の一つだったかもしれません。良い意味で想像できない余白があって」

2020年夏

厨子Pは、東京駅近くにあるホテルのラウンジで、人が来るのを待っていた。

この年の2月に行われた第92回アカデミーショーの授賞式にて、ポン・ジュノ監督の映画『パラサイト 半地下の家族』(2019)が作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞の最多4部門を受賞。非英語作品が作品賞を受賞するのは史上初めてのことだった。

中沢と厨子Pは、ポン・ジュノ監督の『TOKYO』(2008)や『母なる証明』(2009)で助監督を務めた片山慎三監督の長編デビュー作『岬の兄妹』(2018)を鑑賞し、「すごい監督が誕生した」と話していた。

「『岬の兄妹』を観た時、テーマとしても重い、誰も踏み込まないような物事の核心に、エンタメとして成立させながら深く入り込む映画で驚きました。『雨の中の慾情』を誰に託すのかと考えた際、浮かんだのが片山監督だったんです」

片山監督は、「つげ義春の漫画をラブストーリーとして映画化」「撮影地は台湾」という企画に興味を示し、オファーを快諾した。

脚本の相談を片山監督にしたところ、提案されたのが、のちに「ガンニバル」(2022)や『ドライブ・マイ・カー』(2021)の脚本を手がける大江崇充だった。

すぐに厨子Pは大江に会いに行く。大江もまた企画を聞き「面白そうですね」と引き受け、脚本開発がスタートした。

2020年秋

映画製作にとって、脚本は「礎」だ。

出資者が資金提供を、俳優やスタッフが参加を決断するにあたり、脚本を読んで判断することが多い。また、撮影が始まれば、スケジュールやカメラショット、小道具、ロケーションなども全て脚本をもとに決定されていく。

そのため、脚本は時間をかけて、納得のいくものに仕上げられていく。初稿が完成稿となるのは稀なことで、改稿を、数回、多い時には10-20回と重ねて脚本が出来上がる。作品によっては、当初依頼していた脚本家との開発が上手くいかず、別の人へ依頼するというケースもままある。それほど、脚本開発は映画づくりにおいて難しい工程だ。

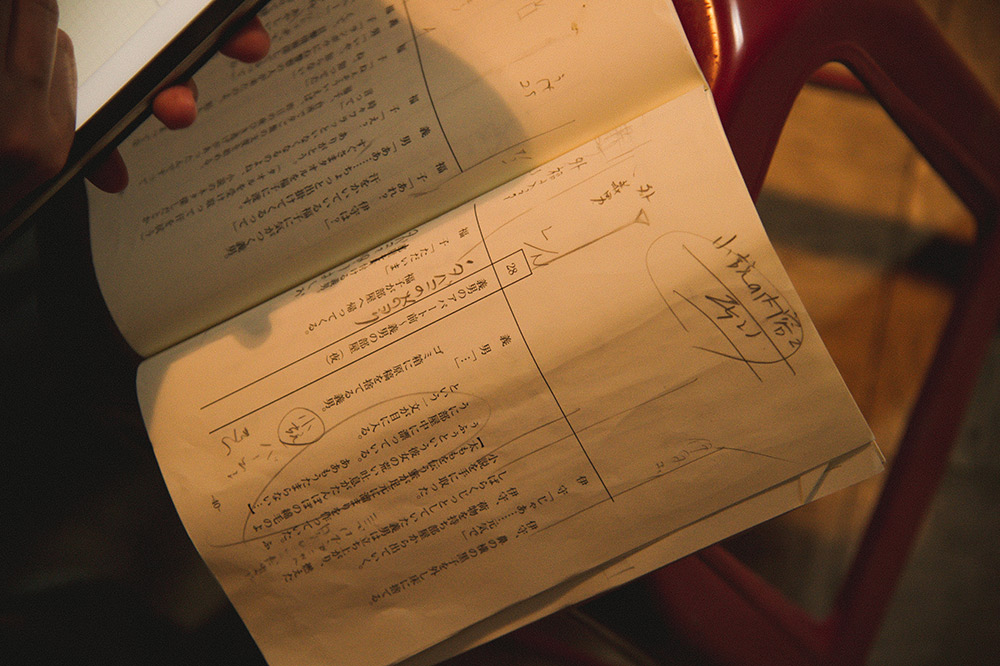

脚本開発にあたり、まず取りかかるのが脚本の設計図となるプロットだ。この段階で、プロデューサーや監督、脚本家などで、ああでもないこうでもないと言いながら方向性や構成を吟味し、修正を繰り返しながら固め、脚本執筆へと入っていく。

つげ義春の短編漫画4編を組み合わせ、1つの長編映画に仕上げるという難しい注文に大江はこたえた。初稿の段階から「やはり大江さんに頼んでよかった」という素晴らしい脚本だった。

しかし、「つげ義春作品の実写映画化にあたり、映画としての世界観を説得力あるものにすること」を考えた時、何かが足りなかった。再構築するだけではない新たなアイデアが必要だ、これは三者共通の課題だった。

それは一体何なのか? ここから長い模索の道のりが始まる。

2021年春

日本では2020年から21年にかけて緊急事態宣言の発令と解除が繰り返され、映画製作の現場では撮影が中断になったり、公開が延期になったりと混乱が続いていた。

脚本は「足りない何か」を埋めるため、改稿が繰り返されていた。同時進行で、映画の出演者と制作スタッフのキャスティング、スタッフィングが行われ始める。

主人公・義男は、「佇まいだけで物語れる役者」として片山監督、厨子Pの意見が一致し、成田凌にオファー。

その後、クランクインまでの間、各登場人物のキャスティングを進めていった。義男の思い人である福子はキャスティングが難航したが、『そこにいた男』(2020)で片山監督と組んだ経験を持つ中村映里子が快諾した。捉えどころのない伊守は、義男と異質な「存在感」を求め、片山監督の希望で森田剛にオファー。さらに、つげ義春原作の初の映画化となった『無能の人』で監督・主演を務めた竹中直人が尾弥次(おやじ)を演じることが決まった。

台湾での撮影は、当初2021年の秋から2022年の春頃を予定していたが、実際は2023年の3月までずれ込んだ。社会の状況を鑑みながら、俳優やスタッフのスケジュールの調整が都度行われるという状況だった。

「延期したのはいいけれど、本当にその頃には撮影できるのかがわからない、誰も先が読めないという大変さは常にありました。でもそれは、コロナ禍にいた人すべてに言えることでしたから」

台湾で撮影ができるタイミングを常に探りながら、待機する期間が続いた。

2022年秋

コロナ禍だからといって、制作陣はただ手をこまねいたわけではない。状況を見つつ台湾に渡り、現地でシナリオハンティング(※台本を書くための取材、以降シナハン)を行うことにした。

「撮影地が台湾に決まった後、台湾側のプロデューサーとして、劉士華(リュウ シーファ)さんの参加も決まりました。劉さんは、日本と台湾の共同制作も数多く手掛けていて、台湾側のキャスティングやスタッフィングから機材手配、ロケーション手配などに長けたエキスパートで、劉さんはじめ台湾キャスト・スタッフには、この映画は本当に物凄く助けて頂きました。そんな劉さんと台湾の撮影候補地の情報をやり取りする中で、片山監督と“ここは見にいきたい”と意見が一致したのが金門島です」

金門島は、地図で見るとわかるとおり、台湾本島よりも中国大陸の近くにあり、最も近い場所ではその距離が数kmしかない。そのため、1949年の中台分裂以降、戦いの最前線となってきた場所でもある。

様々な軍事施設が当時のまま残され、戦地としての歴史を刻む場所でありつつ、戦備水道や本物の戦車、戦闘機などが一般公開されている観光地でもある。

「“足りない何か”は埋まらないまま、片山監督たちと台湾へ入りました。金門島に滞在していた夜、片山監督とステーキハウスへ夕食を食べに行ったんですが、料理がくるまでのあいだ色々と話していると、『ここに来てからずっと考えていたんですけど』という前置きの後、片山監督があるアイデアを話し始めました」

片山監督が厨子Pに提案したアイデアは、映画においてはタブーとされていて、ひとつの挑戦だった。それを組み込むことで、出てくるメリットだけでなくデメリットも予見された。しかし、片山監督はそれらを全て承知した上での発案だということもわかっていた。

「その方が片山監督らしい作品になると思います」と厨子Pは返答。

「『岬の兄妹』を観た時に、僕が一番心打たれたのは、片山監督のものごとの核心へ踏み込みつつ、誰もやらないようなやり方でエンタメとして観客を驚かせようという姿勢だったんです。だから、片山監督からの提案は、難しい挑戦ではあるだろうけれど、可能性でもあると感じました。タブーを冒してこそ、圧倒的な強度のある作品が生まれるということは、『岬の兄妹』が体現していました」

厨子Pは、その夜のことを、店内のディテールやどんな言葉を交わしたのかを含めて、よく覚えていると語る。饒舌にしゃべるタイプではない二人が、口数は少ないながらも、この映画の可能性について大いに共有した夜となる。

2022年冬

台湾から日本に戻ると、片山監督は大江に意見をもらいながら、新たなアイデアを盛り込んだ脚本を仕上げていく。

2022年が終わりに近づいている頃、『雨の中の慾情』の準備稿があがる。