目次

金門島を訪れて生まれたアイデア

― 今作は日台共同製作であり、撮影も台湾に約1ヶ月滞在して行われました。今年の「台北金馬映画祭」でも上映され、11月11日に行われた舞台挨拶では400席あるチケットが即時完売するなど大反響でしたが、出席された成田さんは、現地の空気をどのように感じましたか?

成田 : 熱気を感じましたね。この映画を、映画を好きな人たちが観に来ているんだな、片山監督の新作として興味を持ってくださっているんだな、ということが伝わってきました。舞台挨拶の時も、中に入ったら「わー!」っと観客の皆さんが拍手で迎えてくれて、質疑応答でもたくさん手を上げてくださいました。

撮影現場でも感じていましたが、すごく思いやりにあふれているといいますか、温かく迎えてもてなしてくださる方たちが多いんですよね。

― 今作は、「ねじ式」などで知られる漫画家・つげ義春さんの4つの短編作品を起点に、3人の男女の出会いと、複雑な運命を描いたラブストーリーです。60〜70年代の日本を舞台としたつげ義春作品を台湾で撮影したことによって、現実と虚構の狭間を彷徨うような、映画ならではの世界観を映し出していました。

― 台湾のスタッフと共同で行う撮影現場はどんな雰囲気でしたか?

片山 : 作品のことを考えて積極的に動いてくださるので、とても撮影しやすい現場でした。例えば、車を走らせながらロケハンしている際、「あそこで撮影できますか?」と台湾のスタッフに聞くと、だいたい「大丈夫ですよ!」となるんです。全てが“ロケ場所候補”と思いながら探すことができましたね。田舎の地域だったので撮影しやすかったのもあるかもしれないですけど。

― 対応がフレキシブルで、日本では法的に難しいことが、台湾では可能になることも多かったそうですね。片山監督も「僕は直感的な人間だから、場所から得たインスピレーションを持って撮影に臨めるのは、大変ありがたかったです」とコメントされていました。

片山 : はい。車を走らせるシーンの撮影も、とてもスムーズで。日本だと、車が走っているカットを撮る時は、ナンバープレートを付け替えると道路交通法違反になってしまうんですが、台湾は付け替えて走らせることが可能なんです。

牽引といって、撮影する車を別の車で引っ張り移動させて行う撮影でも、日本では引っ張られる方の車はタイヤを浮かさないといけないのですが、台湾では、地面にタイヤがついた状態で車を引っ張ることができる。いろいろと撮りやすかったですね。

― 片山監督は現場に入ってからも新たなアイデアが思い浮かぶことが多く、時に脚本を修正しながら、その場でカットを追加し、急遽撮影することもあったそうですが、成田さんはそうした片山監督の発想を現場で目の当たりにされて、いかがでしたか?

成田 : 楽しいですよ、やっぱり。段取り、テスト、本番という撮影までの過程をひとつとっても、片山監督がいろんなことを思いつかれるです。取り組むたびに作品が良くなっていくというのは、ワクワクしました。

あと、どういう状況でこのセリフを言うのか、現場に行かないとわからないこともあって。例えば、脚本では“ベッドの上で福子と義男が未来の話をする”と書いてあるシーンが、いざ現場に行ったら、謎の空間にバスタブだけが置かれていて、「あ、ここで撮るんだ」となったり(笑)。現場に行かないとわからないワクワクみたいなものは、ずっと感じていました。

― 成田さん演じる義男が、中村映里子さん演じる福子を探して疾走するシーンも、片山監督が現場でアイデアを思いつき、追加で撮影したそうですね。

片山 : 毎シーン考えていたものと違うものになっていく、変化していくことを、僕も楽しんでやっていましたね。成田さんも、撮影現場に来て、何かを感じて反射的に取り入れる、表現するということを徹底してやってくれたので、僕はすごく嬉しかったです。

― 『ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日』(2012)にも携わった、台湾の陳新發さんがエイジング(質感)を仕上げた義男の部屋や、ポン・ジュノ監督『TOKYO!』(2008)で片山監督と現場を共にした磯貝さやかさんの手がける美術セットは、幻想的な世界観をつくり上げていましたね。

― 台湾という異国での撮影も含め、そうした景色やセットの中に立つことは、役を掴む手がかりにもなりましたか?

成田 : そうですね。台湾に1ヶ月滞在しての撮影だったので、贅沢な時間でした。宿から現場に行って、また宿に帰るので作品のことだけを考えていられるし、泊まってる宿から一歩外に出たら、作品の世界や空気がすぐ目の前にあるというのは、すごいことだなと思いました。そこに存在している空気だけで十分でしたね。

― 映画では前半、義男と福子が数奇な運命を辿るラブストーリーが描かれますが、ストーリーが進むにつれて「実は義男は戦争に参加していて、福子との物語は義男が見ていた夢だった」ということが明らかになります。

― 片山監督は、映画のシナリオハンティングで訪れた台湾の金門島で、「戦争」と「夢」というキーワードを考えたそうですね。

片山 : 台湾で撮影することは決まっていたのですが、僕は台湾に行ったことがない状態で脚本をつくっていたんです。

― 今作は、『ガンニバル』(2022)で片山監督とご一緒した大江崇充さんが、脚本協力として参加されています。

片山 : はい。その脚本をもとにいざ台湾に行ってみると、この作品をここで撮るためには、脚本の世界観をよりつくり込まなきゃいけないなと感じました。現実を舞台にした話ではありましたが、もっと誰かの頭の中を覗いてるような、現実とは別次元の世界をつくり込まないと、観る人が迷うんじゃないかなと。

当初の脚本では、架空の街である「北町」から「南町」に向けて川が流れているという描写があったんです。でも、実際に行くと台湾は川が少なくて、まずその時点で頭を悩ませ始めて(笑)。そんな中で、シナハンの候補地のひとつだった金門島に行きました。

― 金門島は、台湾島よりも中国大陸の近くにあり、最も近い場所ではその距離が数kmしかないため、1949年の中台分裂以降、戦いの最前線となってきた場所です。様々な軍事施設が当時のまま残され、戦地としての歴史を刻む場所でありながら、多くの人が訪れる観光地にもなっていますね。

片山 : 島を巡っていると、砲台跡や軍の基地があったり、道路には軍隊の車が何台も走っていたりと、緊張感があるんです。そういう光景を眺めながら、映画の中に取り入れられないかなと、漠然と思い始めて。

金門島に滞在した夜、夕飯のステーキを食べながら、プロデューサーの厨子(健介)さんに「戦争を描くのはどうですか?」と話をしました。

― 片山監督は今作に、「ラブストーリー」と「別れ」というテーマを据えていたそうですが、そこに「戦争」と「夢」という新たな視点が加わることで、映画がどのような可能性を持つと期待したのでしょうか。

片山 : 主人公の義男が、どんなふうに福子と出会って恋愛関係になっていくのか、そこがこの映画では重要だなと思っていたんです。何回か会ううちに好きになるとかではなく、早い段階で彼女に惹かれるような、強い結びつきがあるべきだと。

そう考えると「特別な状況」が必要となる。戦時中を舞台にすることで、そこが立ち上がってくるのではないかと。あとは、「エロス(生)」と「戦争(死)」を組み合わせて描いた映画をあまり観たことがなかったので、描いてみたいと感じました。

多少気分が悪くなっても、描くべきだと思った

― 成田さんは、「自分の願望を映し出した夢」と、「恐怖と絶望が続く現実」、二つの世界で生きる義男を演じました。東京国際映画祭上映後の質疑応答の中で、役を捉えていく過程として、「義男がどんな走り方をするのかについて、監督と意見が一致したので、そこで完成したような気がした」とコメントされていましたが、今作では、そうした身体的な表現から向き合っていくことも多かったのでしょうか?

成田 : そうですね。衣装合わせの時に、片山監督が、「義男さんは肘を曲げない走り方だと思うんですよね」っておっしゃっていて。

それを、“ただ動作”の話として捉えるのではなくて、「肘を曲げないで走る人、ということは…」と、自分の中でどんどん人物像を広げていったら、いろんなシーンでの義男と繋がっていったんです。なるほどと合点がいった瞬間でした。

― “撮影の中で印象に残ったシーン”として、戦場にいた義男が病院で目を覚まし、自分が手と足を失っていることに気づくシーンも挙げていらっしゃいましたね。

成田 : あのシーンは、本当に難しかったです。どうしようか…と悩んでいる時に、片山監督に相談したら、「頭を打ち付ける感じですかね」と提案してくださいました。全てのシーンで、そうしたセリフと身体の動きのバランスについて考えました。

あとは、「夢と現実」のバランスというか、義男がどれだけ「これは夢だ」「これは現実だ」という「自分の置かれている世界」を理解しているのかについても考えましたね。そして、それがどの程度、夢に反映されているのかも。

― 義男の“明晰夢(自分は夢を見ている状態である、と自覚して見る夢のこと)”の中に、どれだけ戦場にいる現実が入り込んでくるのか、ということですね。

成田 : はい。義男が「これは夢なんだ」と理解して過ごしている方が切ないけれど、あんまり出しすぎない方がいいかなとか。その配分については、片山監督と相談しながら進めました。

「意識と無意識」「セリフと身体」「夢と現実」と、全てのシーンにおいて、たくさんの選択肢がある中から、それぞれのバランスを考えて選択しなければいけないということが常にありましたね。

― 例えば、夢のパートに出てくる尾弥次(竹中直人)は杖をついていますが、現実では、戦争によって義男が手足を失っています。そうした、義男が頭の中で“つくり変えている”部分というのは、片山監督はどのような意図で入れていったのでしょうか?

片山 : 頭の中にある“見たい”イメージの記憶と、目の前にある現実のギャップ。それをどう埋めていくかというのは、 “死んでいく”ことをどう描くか、自分をどう認識していくかの過程でもあると思っていました。だから、義男が現実をつくり替えている部分を考えていく作業というのは、やりがいがありましたね。

― 物語が進み、戦場にいる義男の状況が明らかになるにつれて、登場人物が「夢と現実」で2つの役割を担っていることがわかりますし、「あれはそういう意味だったのか」と伏線が回収されていく構成になっています。だからこそ、夢の中に義男の切実な願いが見えてくるようで、胸が苦しくもなりました。

片山 : そういう湾曲した記憶の改竄を行いながら、自分の死を義男がどう受け入れるか、という話なんですよね。福子との別れと、自分との別れをどう受け止めていくのか。

でも、僕はその繋がりがわかっている状態だから、観ていてすごく悲しくなるんですけど、初めて観たらよくわからないかもしれません。「あれ?これどういうこと?」とか「一回病院で助かったんじゃなかったっけ?」と考え始めると、もう迷宮入りですよね(笑)。

成田 : (笑)。

片山 : でも、一回観ただけで全てがわからなくても、後から「こういうことだったのかな」と思い返したり、観ている人によって解釈が変わったりするような、そういう位置付けの映画をつくってもいいんじゃないかなと思ったんです。

― 以前、『さがす』(2022)公開時のインタビューで、片山監督は「描いている人物を通して時代を知ったり、その時のムードみたいなものを作品を観て感じたりしてほしい」とおっしゃっていましたが、今回は、戦争という時代を描くうえで、主人公の義男の姿にどんなことを託していましたか?

片山 : もし戦争が起きて、戦場に行くか行かないかと迫られることになった時、「周りが行くから自分も行く」と答える若い人が実際は多いのではないかと危惧しているんです。そこで「自分は行かない」という選択をしてほしい。

義男も、戦場には行くけど自分からは積極的に参加できない、参加したくないという人間で。戦争で死ぬというのは、ものすごく悲しい死に方じゃないですか。だからこそ「戦争は恐ろしくて悲しいものだ」という、その恐怖心を観る人に植え付けたいと思っていました。観る人の気分が悪くなったとしても、描くべきだと思いました。

― その核心への踏み込み方や描き方が、片山監督の映画だなと改めて感じました。映画の中には、何度か虹のような光が差し込む演出がありました。最後のシーンに登場する虹も、編集作業の終盤で加わったそうですね。

成田 : 最後の虹ですね。

片山 : 福子が去っていくところですよね? 僕は、虹はこの映画の中を漂う義男の魂的なものだと思っていたんです。だから、現実の世界で福子が去っていく時、さりげなく残したかったんですよね。存在したんだ、っていう情報を。

「義男がここにいた方がいいんじゃない?」という、カメラマンの池田さんのアイデアからだったんです。僕も、ちょっと見守ってた、みたいなのが一瞬あってもいいのかなと。

成田 : 池田さんは、「義男がいなくなって寂しい、というのがいいよね」とおっしゃっていましたね。

― 映画の中で義男として生きてきた成田さんは、完成した作品をご覧になって、改めて今どのようなことを感じていますか?

成田 : 撮影が順撮り(シナリオの冒頭から順を追って撮影を進める方法)だったのですが、演じながら、“人は変わる”というのを身をもって感じていたんです。最初の義男と最後の義男と、全然違う人になっているように感じました。

弱いんだか、強いんだかわからないけど、そこも含めた義男の愛おしさを、僕は観るたびに感じるようになっています。義男がいなくなる寂しさみたいなものが、この映画に残っているといいなと思います。

成田凌、片山慎三監督の「心の一本」の映画

― 最後に、お二人にとっての「心の一本」の映画を教えてください。

片山 : 一本…。

― 例えば、最近ご覧になった映画の中で、心に残っている作品などはありますか?

片山 : 最近何観たかな。

成田 : お忙しいですもんね。

片山 : ちょっと考えるので、よかったら先に。

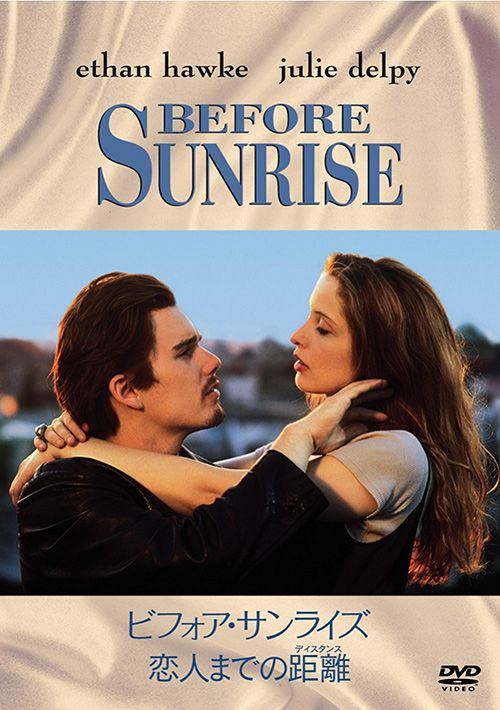

成田 : 僕は、『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』(1995)ですね。

― 『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』は、列車の中で偶然出会った男女の恋模様を、お互いの人生観や価値観などが見え隠れする、二人の自然な会話を軸に描いていくラブストーリーですね。

成田 : 前に観たことがあったんですけど、最近また確認するために観ました。ずっと会話をしているような、長回しの作品を何か観たいなと思ったんです。「一個一個のセリフが洒落てるなあ」とか、やっぱり最高でした(笑)。

― 観返したくなるきっかけがあったのでしょうか?

成田 : 最近いろんな仕事をやらせていただいて、とてもありがたく楽しいんですけど、訳がわかんなくなる瞬間もあって。なんていうんだろうな、「演技とリアルってなんだろう?」と考えたり。

その狭間みたいなところの表現って、どういうものがこれまでにつくられているんだろうということが気になって。だから、長回しや会話で見せていく『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』は、参考になりましたし、改めて素敵な作品だなと感じましたね。

片山 : 僕は、最近だと『エイリアン:ロムルス』(2024)観ました。

― 『エイリアン:ロムルス』は、リドリー・スコット監督の傑作映画『エイリアン』(1979)のその後を舞台に、エイリアンの恐怖に遭遇した若者たちの運命を描いたSFサバイバルスリラーですね。

成田 : そういえば、監督、『君たちはどう生きるか』(2023)をめっちゃ観たっておっしゃってませんでした?

片山 : あ、そうそう、3回くらい観ました。

成田 : 観てますね(笑)。

― 『君たちはどう生きるか』は、宮崎駿監督の『風立ちぬ』(2013)以来となる長編映画で、太平洋戦争末期に母親を空襲で亡くした少年が、疎開先の新居近くで廃墟となった塔を見つけ、幻想的な世界へと足を踏み入れていくストーリーです。

片山 : 今回の映画、『君たちはどう生きるか』っぽいところ、ちょっとないですか…?

― 『雨の中の慾情』ですか? 確かに、戦時中であることや、夢と現実を彷徨うような描写など、重なるようにも感じます…。

片山 : 僕は、今回の映画を撮った時はまだ観る前だったんですけど、何度も観ているうちに、途中からそう感じるようになって。『君たちはどう生きるか』は本当にいい映画ですよ。すごいですよ。観て良かったと思う作品でしたね。