なにか特別なことがあったわけではないが、二十代前半のある朝のことを忘れられない。ひと晩じゅう眠らずに起きていて、本を読んでいたか、文章でも書いていたのか、外が明るくなってきた。冬ではなかった。なんとなくふらっと外に出られる、寒くも暑くもない季節。

散歩がてら、酒を買いに行く。誰もいない明け方の道を歩いた。近くのコンビニまでは歩いて十分ほどだった。朝の街は静か。中学校の前の道は広く、まわりに高い建物もないから空がひらけていた。薄い青色の空に鉄塔から鉄塔にのびる電線が走っていて、街全体がその薄い空の色になるみたいだった。

当時はまだ煙草を吸っていたはずで、煙草の煙がその薄い空に紛れるのを見ながら、はっぴいえんどの「風をあつめて」という曲はきっとこんな時間の音楽だ、と思ったのを忘れられない。

『天安門、恋人たち』は、天安門事件があった1989年の、北京の、大学生の話だ。

北朝鮮との国境に位置する田舎町、図們(トゥーメン)出身の少女ユー・ホンは、北京の大学に入学し、チョウ・ウェイという男と恋に落ちる。物語の中心はこのふたりのラブストーリーで、邦題から受ける印象ほど政治的な色は強くない。天安門事件の場面もさほど多くない。

けれど、この邦題は絶妙だと思う。

ユー・ホンとチョウ・ウェイのふたり、そしてユー・ホンの友人であるリー・ティとそのパートナーのローグー。このふた組のカップルは、天安門事件の混乱を境に離ればなれになってしまう。彼らの民主化運動への距離感について作中では詳しく語られない、しかしだからこそ、当人の意思にかかわらず、巻き込まれずに済ますことはできない状況がそこにあったことが伝わってくる。つまり運命的ということで、運命的に引き離された恋人たちの恋愛は、おのずと運命的なものになる。

事件から五年、チョウ・ウェイはベルリンにいる。

奇妙な明け方の場面は、やはりベルリンに暮らすローグーとリー・ティーのアパートで開かれたホームパーティーのあとにおとずれる。パーティーに来ていたポーランド人と思しき女性ニーナと、チョウ・ウェイが明け方に外を歩いている。ふたりはカフェでコーヒーとタバコを買い、空き地のような場所で朝日がのぼるのを見、ぽつぽつと言葉を交わす。腰掛けたふたりの背後にあるカラフルなグラフィティは、もしかしたらベルリンの壁なのかもしれない。

「彼女はいる?」とニーナが訊ねると、チョウ・ウェイはいると応える。

「どこに?」

「遠い所」

そんな会話の最後に、ニーナは「私達はどこにいる?」と呟く。

まさにその呟きの通り、この場面は映画のなかのどこにどう位置づけられたものか、よくわからない。この場面のチョウ・ウェイは、前のパーティーの場面から唐突に髪が短くなっている。一瞬こちらの勘違いかと思うが、映画を観ているとその先でとても印象的な彼の散髪シーンがある。ならばいったいこの明け方の場面はいつの、どの朝なのか。

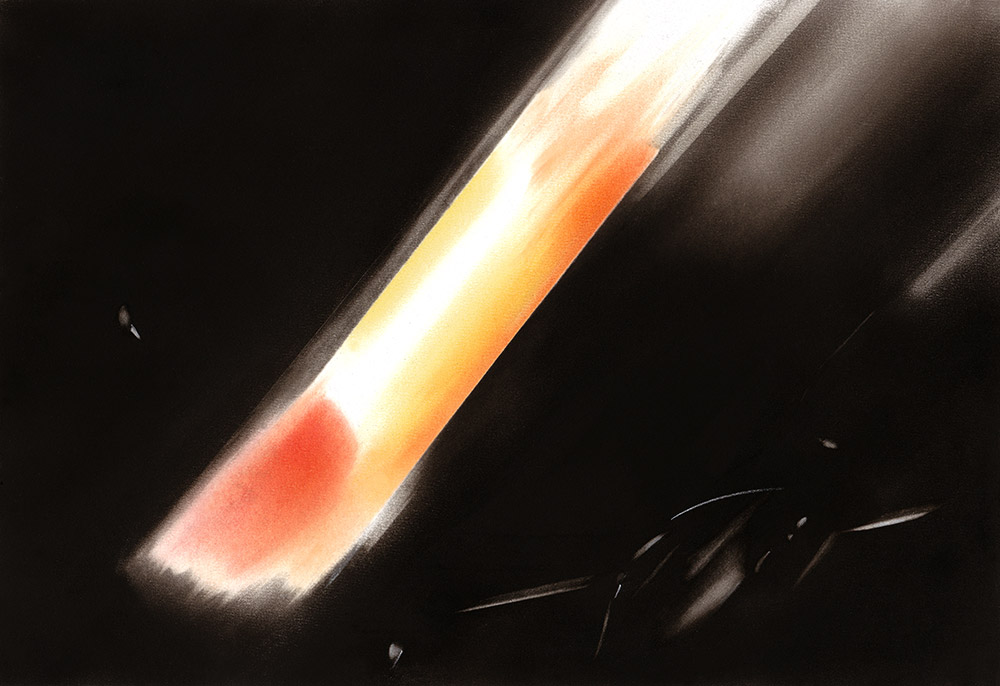

鳥の声。遠くで鳴る車の音。風の音。まだ目覚めきらない街の、音数の少ない朝の音が、新しい空気に響く。そのひとつひとつは凜々しく彼らの、そして観る者の耳に届く。チョウ・ウェイがタバコを口にして深く吸い込めば、その先端で葉と紙が燃え上がる音もする。隣にいるひとの言葉も、意味より先に空気のなかの音として聞こえるかもしれない。

激しく、重い時間の流れのなかから、そこだけ浮かび上がるような静かな場面。それはときどき不意に思い出す人生の忘れがたい時間に似ている。