詩人のEさんから一冊の詩集が送られてきた。公孫樹の落ち葉が散った白い美しい装丁の本で、表紙には小さな文字で『切抜帳』と印字されている。さっそく開いて読んでみる。一つひとつの言葉はシンプルでわかるのに、それがまとまると不思議な謎掛けのように意味がわからなくなってしまう。少し読み進めてはまた最初に戻るというのを何度か繰り返して、私はあきらめてその詩集を閉じた。

ちょうどその時、韓国での三週間の撮影に向けてバタバタと荷造りをしていたところだったので、あとでまたゆっくり読み直そうと思い、洋服や日用品と一緒にその詩集もスーツケースに詰め込んで日本を飛び立った。夜遅くに仁川空港に着き、そこから車で一時間ほど行ったところにあるホテルに泊まった。

翌朝、目が覚めてカーテンを開けると、見渡すかぎり一面の高層ビルが朝日でキラキラと光っていた。眼下には定規で引いたみたいに真っ直ぐな道路を沢山の車が走っている。そこは海を埋め立てて作られた新都市だった。私の一番好きな季節の秋を、今年はここで過ごすことになる。

知らない土地に来たらまずは歩く。ぷらぷら散歩しているうちに、そこで暮す人々の様子やその土地特有の空気が肌に伝わってくるからだ。果物を買おうと思ってホテルの外に出たのだけれど、なかなか八百屋が見つからない。そもそも個人商店のようなものはほとんどない。あるのはチェーン店と巨大ショッピングモール。そしてそこへ行くには、果てしなく続くように思われるアスファルトの道を「……」と黙々と歩くしかない。私の横を車と電動キックボードに乗った人たちが次々に追い抜いていった。歩行者用の信号はボンヤリしているとすぐ赤になるので、「10、9、8…」と点滅する数字に急かされるように大きな道路を小走りに渡った。

ふと見ると、道の脇に五階建てのビルぐらいの高さの、歩く人のモニュメントがそびえ立っていた。大股で気持ち良さそうに闊歩しているその足は、見上げると足のみで胴体は空に消えている。しばらく見ていたら、なんだか自分が巨人の街に迷い込んだ小人のように思えてきた。

ショッピングモールで野菜と果物を買い、コンクリートの一本道をまた引き返す。葡萄を一房手に持って食べながら歩いていると、“自然”と繋がっている感じがしてホッとした。ビル建設予定の空き地に生えていた野花をつんで部屋に戻ってきた。

旅先で自分がどんな気分になるかわからないので、一枚だけ適当に選んで持ってきた映画のDVDがあった。作家のポール・オースターが、クリスマスの朝の新聞に寄稿した短編『オーギー・レンのクリスマス・ストーリー』が元になっている『スモーク』という作品。私は昔から訳もなくこの映画が気に入っている。何がどう良いのかを言葉にしようとすると“けむり”のようにすり抜けて行ってしまうし、観るたびに印象や好きなシーンが変わる不思議な映画なのだ。

舞台は1990年のブルックリンの街。そこに暮すいろんな人々が出てくる。小さな煙草屋を営む店主のオーギー・レン、そこに集うおしゃべりな常連客たち、愛する妻を亡くして以来小説が書けなくなった小説家、生き別れた父親を探している黒人の少年、オーギー・レンがかつて愛した片目の恋人……。登場人物たちはそれぞれ人間臭くて体温が感じられ、街はいろんな音や匂いで溢れているのが伝わってくる。大都市のホテルの部屋で『スモーク』を観ていたら、なんだかすごくホッとした気持ちになった。

こんな場面がある。煙草屋の店主オーギーは毎朝同じ時間に自分の店の前に立ち、街頭の写真を撮ることを日課にしていた。雨の日も晴れの日も一日も欠かすことなく。四千日が経ち、四千枚の写真がたまった。ある晩、オーギーは妻を亡くした小説家に、彼のその“ライフワーク”を見せた。「こんな写真初めてだ」と小説家は面食らってその何冊ものアルバムを見た。めくってもめくっても同じ街角の交差点の風景が続く。と、突然、オーギーがこんなことを言う。「早過ぎる。もっとゆっくり見なきゃだめだ。同じようで一枚一枚全部違うんだから」。

小説家は戸惑いながらも「ゆっくり見る」ことを始めた。すると、同じだと思っていた風景はだんだんと異なり始めた。晴れた朝があり、曇った朝があり、夏の日差しがあり、秋の日差しがあった。通り過ぎる人々の表情や仕草、着ている服装もよく見ていると、一人一人の後ろにそれぞれの人生があり、物語があることがわかってきた。その人々が行き交い、触れ合い、出会って街の風景になっている。いまや小説家にとってそれらの写真は「どれも同じ風景」ではなくなり、二度と同じことは起こらない即興劇の舞台のようになった。

「おれの街角の記録だ。世界の小さな片隅に過ぎんが、いろんなことが起こる」とオーギーが言った。そして次の瞬間、小説家は一枚の写真の中にあるものを見つけた。「見ろよ。エレンだ。僕が愛したエレン……」。ただの通行人だと思ったその女性は、自分が愛して今はもういない彼の亡き妻だった。もし、その前を素早く通り過ぎていたら、永遠に見つけることはできなかった。

もらった詩集をもう一度開いてみる。

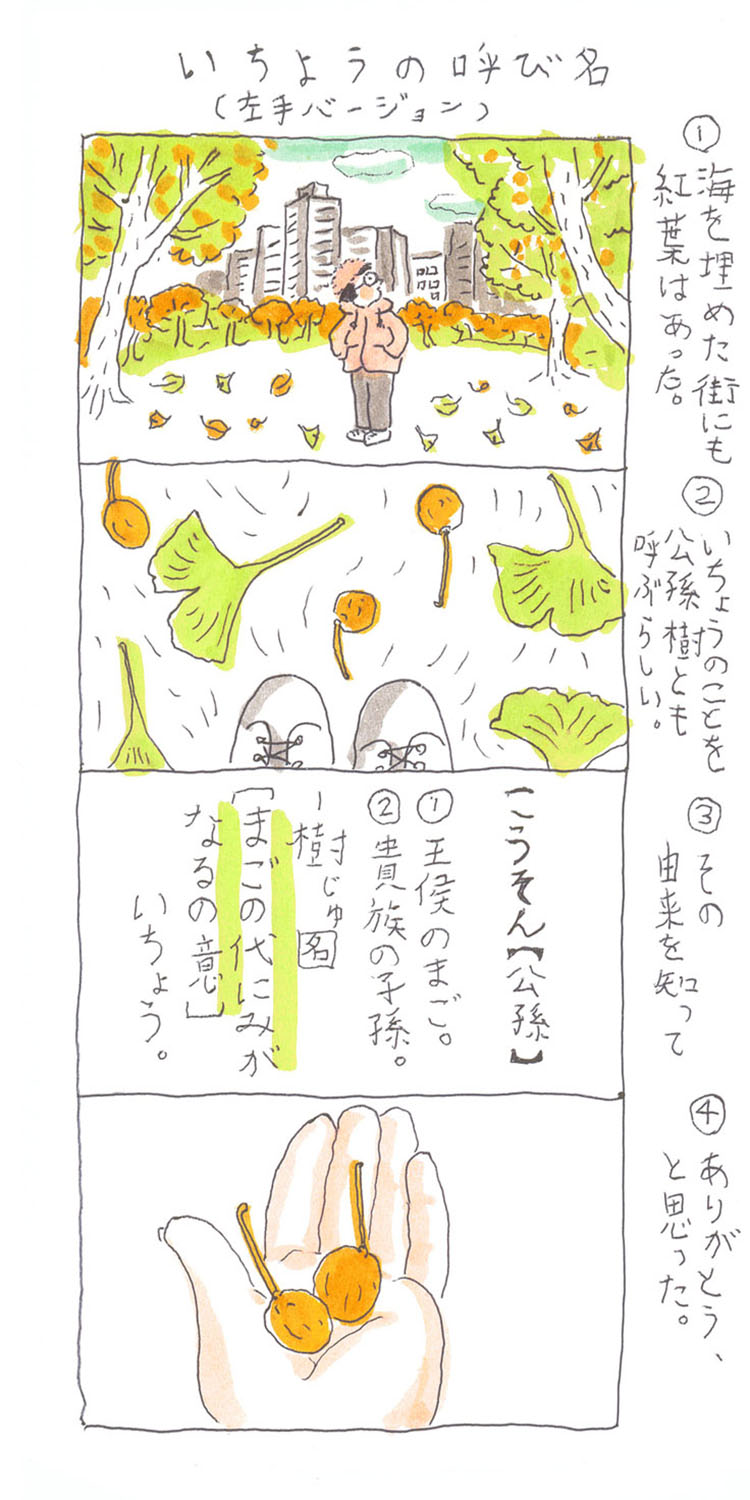

今度は一文字ずつ書き写しながら読んでみようと思ったのだ。まるで知らない街を散歩するように、路地裏を覗いたり、立ち止まったりしながら、一歩一歩時間をかけて歩くように。右手から利き手ではない左手にペンを持ち替えてさらにゆっくり書いてみる。すると拙い文字の間から、音もなく静かに立ちのぼってくる何かがあった。言葉が「意味」や「情報」を伝える手をゆるめ、ただそのままの姿で佇んでいる、そんなふうに思えてきた。左手で書いた少し震えるような文字は、Eさんの詩集とよく似合っていて、なんだか居心地良さそうに見えた。

発見かしら、と思った。新しい世界の見方を一つ発見したのだ。

韓国のその街にいる間、私は暇を見つけてはゆっくり書き写しながら読むという“散歩的読書”を続けた。それを見た人は、なぜそんな効率の悪い読み方をしているのか理由を聞きたがった。「左手を鍛えるため?」「右脳のトレーニング?」「役づくりのため?」……どれも違う。たぶん、あの煙草屋の店主オーギー・レンの言うように、時間をかけて見なくちゃ永遠にわからないものがあるような気がしたからだ。

そしてある時、詩の中でこんな一行に出会った。

枝の上の、ごく小さな声の日常を聞き、

庭の上の真歩まほの肩口に、その枝を見出す。

私は「真歩」という自分の名前をそこに見つけた。

+

日本に戻ったあと、詩集のお礼にEさんをご飯に誘った。私がもらった詩集を左手で書き写しながら読んだ話をすると、Eさんは頷きながら、「昔ね、同じようなことをやったことがありますよ。萩原朔太郎の詩集をすべてローマ字で書き写しました」と言った。それから私を見て「山田さん、ゆっくり行きなさいね」と言った。

「去年お会いした時には『山田さん、走りなさいね』とおっしゃいました。そしてその次にお会いした時は『山田さん、飛びなさいね』になりました。そして今度は『ゆっくり行きなさい』ですか?」と私が笑うと、詩人はまた頷いて言った。「それはね、全部同じ意味なの」。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち