今、日本舞踊で「雪」という舞を習っている。

もともとは関西の芸者が薄暗いお座敷の中、蝋燭一本の仄かな明りだけで舞ったという曲で、伴奏の三味線の音色もまるで真夜中に降る雪のように静かでしんみりとしている。

A先生曰く、これは踊り手にとっては「究極」だという。かつて愛した人にも、この浮世にも別れを告げて尼になった女性が、しんしんと降る雪の中で昔を偲ぶという内容なのだけど、これがえらく難しい。「浮世を捨てた尼の気持ち」を理解するのも難しければ、動いているのかいないのか判然としないテンポで傘を差したまま動くのもまた難しい。まるでカタツムリの歩みのようにゆっくりと、音もなく傘が閉じたり開いたり、ふわりと回ったり、気づいたら姿形が変わっているというような舞なのだ。

たとえば冒頭はこんな歌詞で始まる。

「花も雪も払えば清き袂かな」

たったこの一行を歌い終わるのに、なんと一分四十秒もかかる。「は~な~も~…ゆ~き~も~…」と踊っていると、まるで深い海の底をゆっくりと潜水するクジラのような気持ちになってくる。足は痛くてプルプルするし、「これで大丈夫?」とだんだん不安になってくる。何かに掴まりたいけれど、舞台の上で頼れるのは自分の身一つだけ。集中の糸が途切れてしまうと、とたんに現実に引き戻されて踊れなくなってしまうのだ。何度稽古しても「違う」と途中で止められてしまう。

ある時、A先生が私に聞いた。

「どうしてこんなに難しいのかしらね」と先生。

「傘を大きく動かす振りが多いからでしょうか」と私。

「どうして傘が大きく動くのだと思う? やっぱり、それだけこの人の心が大きく動いているからでしょう」と先生。

それを聞いて私はハッとした。ただ振りだけを覚えても、これ以上先には進めない。私が黙り込んでいると、先生はしばらくして「このお稽古はちょこちょこと何回もやるより、深く集中して一度か二度だけやるのがいいかもしれないわね」とぽつりと仰った。

この舞が「究極」だというのは、単にスキルのことだけではなく、一人の女性が人生で行き着く極北で目にするもの、感じることを描いているからかもしれない。隣りにいたあの人も今はもういない。雪の降る夜、布団の中で冷たくなった両手を温めながら一人眠りに就こうとする……。そういう息もできないほどの孤独、愛する何かを失ってしまった深い悲しみ、はち切れんばかりの心の震えがなければ、この「雪」は舞うことができないのだ。

「雪」の女性の姿を思うと、ある一つの日本映画のことが脳裏に浮ぶ。昭和三十一年に作られた『流れる』という作品だ。舞台は芸者たちが身を寄せる置屋。華やかな虚構の世界でお客に夢をみせる女たちのもう一つの顔、彼女たちの日常生活が生き生きと描かれている。

この映画と出会ったのは、私が初めて“着物を着る役”をもらった時のこと。着慣れない着物を着てどんなふうに動けばいいか見当もつかず、「とにかく先人たちに学んでみよう!」と手に取ったのが、この『流れる』だった。

最初に観たとき、不思議でしょうがなかった。この作品はいわゆる“バックステージもの”で表舞台は描かれずに、裏舞台だけが描かれ続ける。それなのに、登場人物たちの向こう側に広がる風景や、彼女たちの来し方行く末がありありと透けて伝わって来るのだ。「どうしてこんなことが可能なんだろう?」と私は首をひねり、今度は頭からワンシーンごとに止めながら観た。すると気がついたのは、役者たちの豊かな身体表現の数々。ワンショットごとに何かしら一つの“仕草”が出てくる。

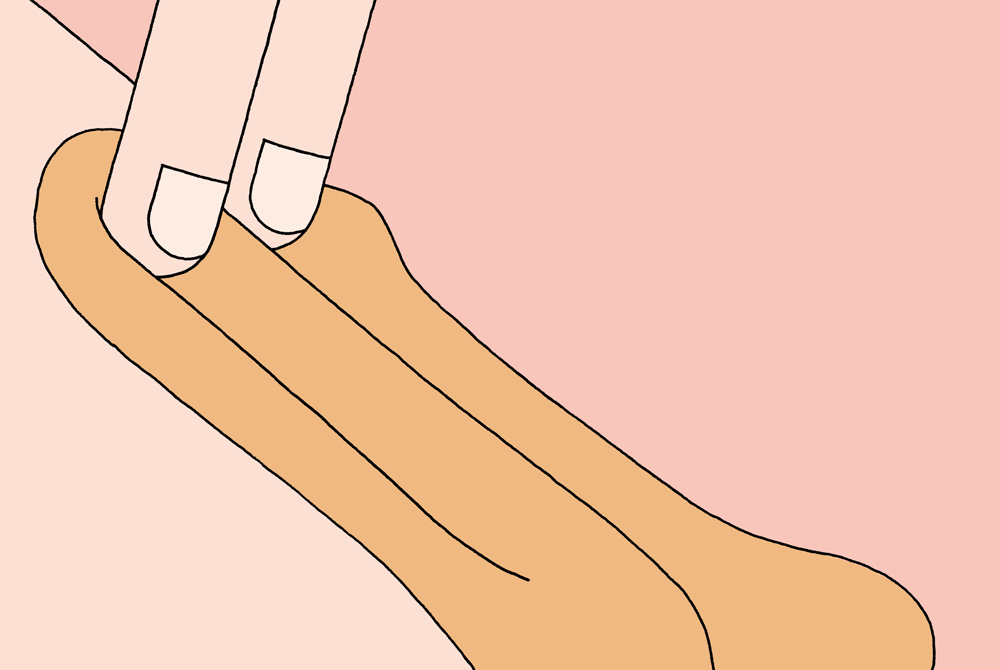

たとえば、寝起きに誰か来たのを見て浴衣の胸元を両指でつまみ、ちょっと後ろにずらす色っぽい仕草や、慣れた手つきで煙草に火をつけ優雅に煙をはく姿からは、この女性が家庭の主婦に収まっているわけでもなく、さらに堅気の仕事に就いているわけでもないことがわかる。よく右手首をさするのは、商売柄いつも三味線を弾くからだし、鏡に自分の姿を映しながら着物を着るシーンはまるで動く浮世絵のよう。

挙げていけばキリがないけれど、人はこんなにも豊かな身体の語彙を持つことができるんだと驚いた。彼女たちはたとえ一言も喋らなくたって、自分の気持ちを伝えられるのだろう。「こんなふうになりたいけど、どうしたらいいんだろう?」と思った私は、とにかくこの映画に出てくる彼女たちの身振りを片っ端から真似していった。まるで大好きな本を一文字一文字書き写しながらゆっくり隅々まで読むように。そんな映画の観方をしたのは生まれて初めてだったけれど、当時の私は藁をもつかみたい気持ちだったのだ。

つい最近、この映画を久しぶりに観てみた。すると近視眼的に観ていた時には見えなかったものがいろいろと浮かび上がって来た。こんな場面がある。長年芸者を続けてきて皆から「姐さん」と呼ばれる山田五十鈴さん演じる芸者が、自分よりさらに年上の田中絹代さん演じる女中にこんなことを聞く。

「お春さん、あんたご主人亡くなってからずっと一人で? ……いえね、男のいない女なんていないと思ったから」

それから一人、物思いに沈みながら三味線を爪弾く。彼女は結婚した人とも別れ、頼れる宛もなく、これから身一つで生きていかなければならなかった。その寄る辺ない三味線の音色に耳を傾けていたら、彼女だけでなく、この映画に入れ替わり立ち替わり出てくる登場人物たちは皆どこかで「男のいない女たち」だということに気がついた。

「もうこの辺で男と縁を切れってことなのね」と自らに言い聞かせ、女盛りを終えようとしている芸者の爪弾く三味線の音色。母のように売る芸もなく、結婚相手もいない芸者の一人娘が踏みならす内職ミシンの音。お座敷からの電話を待ちわびながらコロッケパンを頬張る五十過ぎの芸者の背中。夫と子供を亡くし、女中として働き始めた女の強く柔らかい笑顔……。

この映画は隅田川の風景から始まり、また変わらぬ隅田川の風景で終わる。ラストは芸者たちが稽古をする三味線の音と内職ミシンの音とが、まるで競演をするかのように川の流れと溶け合いながらどこまでも流れていく。

その後、彼女たちはどうなったのだろう。最後に彼女たちには何が残ったのだろう。それは誰にもわからない。ただ、何があっても逞しく美しく生きようとする女たちの姿は、時代を超えて私の胸をいっぱいにする。きっと彼女たちなら、私が苦戦している「雪」も“我が事”として自然に舞えるのだろう。

+

私は毎朝踊るたびに、薄い和紙が一枚空から降ってくるところを想像する。

日本舞踊を習い始めの頃、覚えてもすぐに忘れてしまう踊りに焦っていると、A先生がこんなふうに仰った。

「一度に全部を覚えるなんて無理よ。一回のお稽古というのは薄い和紙のようなものなの。でも、その薄い和紙を一枚一枚重ねていけばいいのよ」

稽古中はビデオやメモをとることはできないので、先生が何度か踊ってくださる後ろで真似しながら少しずつ身体に覚え込ませなくてはならない。そうして覚えた踊りも三日も経てば、手のひらに落ちた一粒の雪のようにすぐ消えてしまう。一週間もすれば、跡形もなく宙に消えて、もう手繰り寄せるのが難しい。

A先生のお稽古場の門を叩いてから十年が経った。もうどのくらいの和紙が降り積もったことだろう。そういえば、映画『流れる』にも稽古のシーンが度々出てきたっけ。あれやこれやと事件が起こり、離縁したり、男に捨てられたり、借金取りが来たり、家を追い出されたり……。沢山のことが移り変わって行く中で唯一変わらないこと、それは彼女たちが毎日稽古を続けていたということだったのかもしれない。

いつか私にも「雪」を舞える日が来ることを願いつつ、今日も一枚の和紙を重ねよう。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち