目次

世界中の人々が未曾有の事態に襲われ、見えないウイルスによって翻弄された2020年。きっと多くの人がこの言葉を痛感する場面が多かったのではないでしょうか。

自分にとっての“不安”は

“チャンス”でもある

― 今作で中村アンさんが演じたリサは、裕福な家庭で育ち、欲しいものはすべて手にいれてきた令嬢という役どころでした。そのため、自身の喜怒哀楽の感情をそのまま相手にぶつけることへ躊躇がありません。その点では、これまで映画やドラマなどにおいて演じられてきた役の中でも、特異だったのではないでしょうか?

中村 : 「感情を相手にぶつける」という意味で、私にとってすごくチャレンジングな役どころでした。私は、日常生活においても喜怒哀楽の“怒”をこんなに出すことはないので、それを表現できるのかすごく不安だったんです。でも、だからこそ、これをチャンスに変えたいなぁとも思っていて。

― 不安だからこそ、それは自分にとってチャンスにもなると。どのように、不安をチャンスへ変えていったのですか?

中村 : 今回、まずはリサという役柄の性格や特徴を、セリフや身にまとうものなどから、深く理解することを心がけました。高飛車で自己中心的なところや、感情の起伏が激しいところ、そしてすごくお金持ちである、といったところを軸にしながら役を組み立てていった感じですね。

あと、真っ赤な車に乗ってこんな洋服を着ているということは、「すごく自分に自信がある人なんだろうなぁ」とか考えながら喋り方でも勝気さを出してみたり。私は割とメイクや衣裳を身に着けたときにスイッチが入るので。

― 外から内へと人物をつくりあげていったんですね。

中村 : でも、撮影現場では(今作の)佐藤祐市監督から「真剣佑の目ヂカラに負けないで!」って叱咤激励されることもあって。それは、私が撮影に入る前に、監督へ「不安です」とお話ししたことがあったので、私の思いを汲み取って背中を押してくださったんだと思います。

中村 : 確かに、新田さんと対峙したとき、素の自分だとあの目力に「負けてしまう」と感じました。でも、相手がいるからこそ「負けたくない」と、そのパワーをもらって自分も力を出せる。マコトをしっかり受けてお芝居をすることが大切だと、改めて感じました。

― 一人ではないからこそ、乗り越えられたと。

中村 : それこそ女優のお仕事を始めたばかりの頃は、相手のお芝居を受けることができなくて、すぐ「次のセリフはこうだから、こう言わなきゃ」って考えてばかりいたんですけど、あの力強い新田さんの目で見られた瞬間に私もスイッチが入ったというか。やっぱり、自分だけだとできないことですよね。

― 自身でも、自分の変化を感じていたんですね。

中村 : はい。感情を出す表現に手ごたえがあったと思います。よく俳優の方が「役が自分と同化する感覚がある」と言われるじゃないですか。ゾーンに入るというか。それが「わかる!」とまではいかないかもしれませんが、すごく近い感覚がありました。

自分のイメージを

自ら塗り替える難しさ

― 普段、あまり喜怒哀楽の“怒”を表現しない中村さんにとって、今作のリサはチャレンジングな役ということでしたが、何もかも兼ね備えたように見える「完璧な」役という面では、これまでも求められてきた役柄だったのではないでしょうか。中村さんのスタイルブック『ANNE BALANCE』には「完璧じゃない、これが普段の私」という言葉が綴られていますね。「完璧」なイメージと自分の間に距離があると感じていたと。

中村 : 有難いことに「どんなときも先が読めて、完璧な人」というイメージの役柄をいただくことが多いんですが、本当の私は全然違うんです。『グランメゾン東京』の撮影の際も、ミッチー(及川光博)さんに「全然役と違うじゃん!」みたいに言われたことがあって(笑)。

私は洋服も髪型もフル装備で鎧を着ければ、結構バーンといけてしまうというか……。でも素の自分は適当なので、「できる女」のイメージを持っていただけるのは不思議です(笑)。チアリーディングのキャプテンをしていたから、割と引っ張っていくタイプではあるんですけど。

― 今作のリサも「完璧を父親に求められる」役柄でした。中村さんも一度、就職活動をされたそうで、敷かれたレールの上を進むべきか、芸能のお仕事をしたいというご自身の気持ちに従うべきか、その間で揺らぐこともあったそうですね。

中村 : そうですね。昔の私は「やるからにはちゃんとやりたい!」とか「完璧に見せなきゃダメなんじゃないか」って、頑なになっていた部分がありました。芸能界には本当に個性の塊みたいな方がたくさんいらっしゃるので、「私も唯一無二の存在になりたい」ってもがいていたんです。

でも意外と完璧にできなかったときほど「こっちの方がいいじゃん!」とか「こっちの方が似合ってるよ!」って言っていただいて、「あ、別に完璧じゃなくてもいいんだ!」って自分らしさを少しずつ出せるようになっていったような記憶があります。

― では、トレードマークの「髪をかき上げる仕草」は、自分を探ってきたときに出てきたものということでしょうか。

中村 : 小さい頃、お母さんがすぐに私の髪を短くしちゃうので、自分の意志で髪型が選べるようになったら伸ばしたいなってずっと思っていて。あと、実際の私は色っぽいイメージがないので、髪をかき上げたらちょっとはそういう感じに映るのかなぁって(笑)。それから、こんなふうに(と実演しながら)髪をかき上げるのがクセになってました。

― まさかその仕草がここまで自分のイメージをつくり上げるとは思っていなかったんですね。

中村 : そのお陰でお仕事をいただけるようにはなったんですけど、女優業を始めるようになって5年くらい経っても、どうしてもそのイメージを新しくできない自分がいて。「じゃあここで髪をかき上げて!」みたいに言われると、嬉しい反面、悔しくもあって。どこか“中村アン”を演じているような感覚だったんです。

でも、今回リサ役に挑戦したことで、その呪縛からようやく抜け出せたような気がして。「これが私の転機になればいいなぁ」と思っています。

― 自分のイメージを変えたいと思っていたんですか?

中村 : 「どうにか“中村アン”像を変えたい!」って、この数年もがいていました。もし髪の毛をバッサリ切れたりしたら、イメージもガラッと変えられるかもしれないんですが、なかなかそうもいかないので。でも、リサという役柄に出会えて、不安も大きかったですけど、「この壁が乗り越えられたら今とはまた違う景色が見られるかもしれない」って思いながら自分なりに戦うことができました。

― その結果、違う景色が見えたということですね。

中村 : 少しですが、乗り越えられた気がしています。今後は時代劇や“あえてメイクをしない役柄”にも挑戦してみたいんです。「こういうイメージなかったなぁ」って周りを驚かせたくて。私自身、作品ごとに知らなかった自分と出会えるのが今すごく楽しいです。

― 本作には「一日あれば世界なんて変わるんだよ」という印象的なセリフが登場しますが、コロナ禍にある世界で、よりそのことを皆が実感していると思います。変化の激しい世界に身を置き仕事をされる上で、中村さんが心がけていることはありますか?

中村 : 私は割と流れに身を委ねるタイプだと思います。でも、前のめりな訳ではないんだけど、いざチャンスが回って来たときにしっかり掴み取るために心がけていることがあります。日ごろから泣いたり笑ったり怒ったりしたときの自分の感情を見逃さない。そして必要なときにいつでもその感情を引き出せるように、自分自身をより理解するよう意識するようになりました。

あとは、電車やバスにも乗るなど「普通に生活する」ことが私にとって一番大事なので、このお仕事を始める前の感覚を忘れずに過ごすことを心がけています。あとは自分が居心地良く集中できるような空間づくりや、香りなんかも大切にしてますね。

― どんな香りでリセットしているんですか?

中村 : 私、食べちゃうと集中できないんですけど、空腹の状態だと結構戦えるので、ミント系のハーブとかスッキリするタイプの香りで“一回無”にして、疲れてきたら塩を舐めるようにしています(笑)。嘘みたいに効くんですよ!

― お塩ですか!

中村 : サラサラした塩じゃなくて、結晶型のちょっといいお塩を小分けにして持ち歩いているんです。この前も『危険なビーナス』の撮影現場で、妻夫木聡さんに「今なんか舐めたよね?」って訊かれて「私、最近塩舐めてて。めっちゃいいですよ!」ってオススメしたら「えー⁉」って驚かれてしまって(笑)。あとは梅干しの研究も結構しています。梅と塩があれば何とか一日過ごせるんで、塩と梅干が私のリセット法ですね(笑)。

中村アンの「心の一本」の映画

― では最後に、中村アンさんにとっての「心の一本」の映画を教えてください。

中村 : そうですね。今年(取材時:2020年)観た中では『パラサイト 半地下の家族』(2019)が、すごく面白かった!

― 第72回カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールに輝き、第92回アカデミー賞でも外国語映画として史上初となる作品賞を受賞したほか、監督賞、脚本、国際長編映画賞の4部門を制覇して世界的に注目を集めた、ポン・ジュノ監督のブラックコメディですね。

中村 : 私にはちょっとあまのじゃくなところがあって、普段みんなが“いい”って言ってる映画や賞を獲ったりした映画はあまり観なかったりするんですけど、ちょうどステイホーム期間だったこともあって、動画配信で観てみたんです。そうしたら映像もすごく素敵だし、結末も「半地下ってこういうことだったの!?」みたいな感じで、かなり私の好みでしたね。友だちにも「絶対観た方がいいよ!」ってオススメしてます。

あとは、ボストンマラソンの爆弾テロを描いた『パトリオット・デイ』(2016)。

― ピーター・バーグ監督が、2013年に起きたボストンマラソンの爆弾テロ事件の裏側に迫ったサスペンス映画ですね。犯人逮捕に至るまでの102時間を、さまざまな人物の視点から描いています。

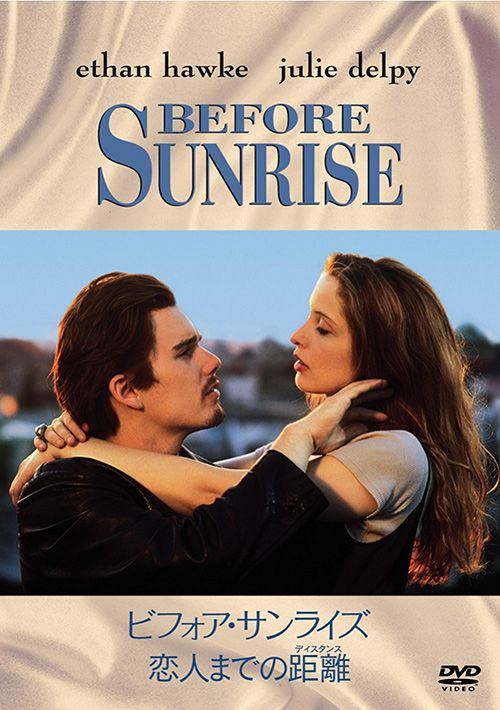

中村 : ちょっと『ラブ・アクチュアリー』(2003)みたいな感じで、いろんな人たちの数日間が描かれていて、ドキドキハラハラが止まらなかった。マーク・ウォールバーグが『テッド』(2012)のときとは全然違うイメージの地元警察官の役柄で出ていて、「すごいなぁ」と思いましたね。エンドロールにモデルになったご本人の写真なども出てきて、「忠実に再現されていたんだなぁ」って。実話ですし、警察官の方々の勇気と正義感に感動しました。ラブストーリーだと、 列車の中で出会った男女が恋に落ちて再会する“ビフォア三部作”も好きですね。

― リチャード・リンクレイター監督がイーサン・ホークとジュリー・デルピーを主演に撮り続けている、恋愛映画の金字塔とも呼ばれる『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』(1995)『ビフォア・サンセット』(2004)『ビフォア・ミッドナイト』(2013)から成る三部作です。

中村さんは、幅広く映画をご覧になっているんですね! ちなみに今作で、20世紀の映画界を築いた一人であるチャップリンの「人生に必要なものは、勇気と、想像力と、少しの金だ」という名言が出てきますが、中村アンさんの人生に必要なものは、勇気と、想像力と、あと一つ挙げるとしたら…?

中村 : う~ん……やっぱり愛じゃないですか? この映画でも友情や愛が描かれてますけど、勇気と想像力と、あと何が自分の人生を助けてくれるかっていうと、やっぱり愛情がすごく重要だと感じています。

― 今作では、劇中、ある人物が「折り畳まれた写真」を見返して力をもらうシーンがありますが、中村さんにもそういう「力をもらえる」ものはありますか?

中村 : 昔両親がつくってくれてた小さい頃のアルバムとか「家族写真」はたまに見返して力をもらってますね。それと、ドラマの撮影が終わるとスタッフさんとキャストみんなで集合写真を撮る慣習があるんですけど、私はその集合写真を大事に取ってあるんです。そこに写っている自分の表情を見ると撮影中のいろんなことが一気に思い出せるんですよね。「あぁ、このときの私、かなり頑張ってたんだなぁ……」って(笑)。

くじけそうになったときでも家族や恋人や大事な人の顔を思い浮かべたら、もう一歩先まで頑張れるかも。いつか私にも子どもができたりしたら「お母さんが頑張っている姿を子どもに見せたい!」って思うのかもしれないですね。