目次

「青春時代はよかったなー」といざ思い出してみると、冷静に見つめられないほど恥ずかしい自分に出会う…なんてことありますよね。「青春時代は、“いいもの”として描かれがちだけど、実際はそんな“いいもの”ではない。だからこそ“いい時間”である」と語るのは、劇場版『えいがのおそ松さん』(3月15日より公開)の藤田陽一監督。

青春時代を語ることは

誰かの記憶にいる自分に出会うことである

― 劇場版『えいがのおそ松さん』は、20歳を越えてもニートで童貞な6つ子たちが、ひょんなことから18歳の時の自分に出会う物語です。藤田監督は「『18歳の自分』というのは、見たら死にたくならないと面白くない」とおっしゃってますね。

藤田 : はい(笑)。自分自身も、救いがない青春をおくっていました。思春期ど真ん中みたいなのは、中学時代かな。ギャグにもできないくらいの中途半端さでしたね。本作のキャラクターでいうと、強いて言うならですけど「十四松」と似たような思春期でした(笑)。

― 「十四松」は、現在の本人と別人かと思うほど、かなりトガっているという18歳でしたね。

藤田 : 僕自身は、学校に居場所があるわけでもないけれど、不良にもなりきれないという。でも不良の友達と遊ぶのは楽しいし、映画とか音楽も好きだからそういうことを共有できる友達とも遊んでいましたね、友達付き合いを分けながら。自分の居場所を探すのに苦労して、ヤキモキしていました。

― 6つ子それぞれも居場所を探して迷走しいていましたよね。「一松」がみせる周りの友達に合わせて笑っているけれど、笑えていない笑顔とか、自分にも思い当たる節があってグサリときました。

藤田 : 誰でも思い当たることなんじゃないかな。中高生時代の、自分を客観的に見ることができない多感な時期の自分と大人になった今出会ったら、恥ずかしくて死にたくなるよね、っていう(笑)。高校生になると、「そんなもんだよな」と開き直って、自由になれたんですけどね。

― 6つ子が18歳の時に過ごした部屋には、勉強机があったり、映画のポスターが貼っていたりしました。

藤田 : 僕も気に入った映画のビラを貼っていました。お金は無いから、タダでもらえるビラをベタベタと。

― ポスターじゃなくてビラ。思春期のあるあるですね(笑)。

藤田 : 調子にのって、背伸びしたポスターやビラとかを部屋に貼るんですよ。各スタッフとそういう話をしながら、何が思春期っぽいのかを映画をつくるにあたってあげていきました。

― 脚本家含めたスタッフの方と「高校の頃どうたった?」という打ち合わせを、映画をつくられる際にされたそうですね。みんなと思い出を語り合ったことで、藤田監督はどんなことを思い出されましたか?

藤田 : 「思春期の頃って、意外と覚えていないもんだな」ということが、わかりました。高校を卒業すると進学先や就職先のコミュニティがあったり、地元を離れたりと、学生時代の仲間と会うことってなかなかないじゃないですか。そうすると、ものの見事に忘れてしまっている(笑)。

例えば、30歳過ぎて地元にいる友達と会うと、その時のことを異様に覚えている人がいて、その話を聞いて当時の自分を思い出すことってありますよね。僕は、ラグビー部に所属していて、部活以外のことを思い出すことがあまりなかったのですが、そういう人から話を聞くと「意外と教室にいたんだな」と気づくこともあったり。

― 誰かの記憶にいる自分に出会うことで、当時を思い出すと。

藤田 : 自分では忘れていても、誰かは覚えている。そういうことは全く不思議ではないんだなと。

― 自分のそういう姿を他人の口から聞くのは、ちょっと恥ずかしい体験ですよね。

藤田 : 都合のいいことしか覚えていなくて、日常の瑣末なことは忘れているもんです。青春時代は、よく映画やドラマでは「いいもの」として描かれていますが、実際はそんな「いいもの」ではない。簡単に忘れてしまうようなもの。でも、だからこそ「いい時間」ですね。

中学時代に衝撃を受けた映画を、今でも定期的に観返している。パッションで、ものづくりをすることを忘れないように

― よく映画では、「男ふたりもの」は事件を解決したり仕事で成功したり、使命や目的が必要になることが多く、「女ふたりもの」は、嫉妬や見栄など、人間の滑稽さが見える作品になると言われることがあります。でも『おそ松さん』は、男が主人公の「男6人もの」だけれど、とにかくダメなところを6つ子自身がこれでもかと曝しているので、「女ふたりもの」のように「本音」が聞けるというか、人間のおかしみを感じることができますよね。

藤田 : 自分が演出するときは、カッコつけたことができないんです、嘘くさく感じてしまうから。観客として観ている分には、カッコつけた演出は好きなんだけれど、自分はつくれない。コメディでくだらない方が、自分の中にあるところで描きやすいんだと思います。

― 先ほどおっしゃっていた青春時代に過ごした「救いがないような時間」が、今作も含めたものづくりのベースになっているんでしょうか?

藤田 : 嘘をつけないのはそうかも。中高時代ラグビー部に所属していたのですが、部室とか男同士で戯れている環境にしかいなかったから。同じ部活で毎日過ごしていると、全部バレますしね(笑)。着替える場所もないまま着替えるとか普通ですし、激しいスポーツなのであんまり嘘をついてる余裕がない。だからこそ、仲間になっていきますよね。いま、一緒にアニメをつくっているスタッフもそうです。

でも、気づけば男ばっかりが登場する作品をつくっているなと(笑)。女性を演出する機会が薄すぎて。それがいいのかどうか…(笑)。

― 先ほど、映画のビラを部屋に貼っていたという話が出ましたが、大学時代は映画研究会にも入られたほど、映画がお好きだったと伺いました。思春期に観て衝撃を受けた映画はありますか。

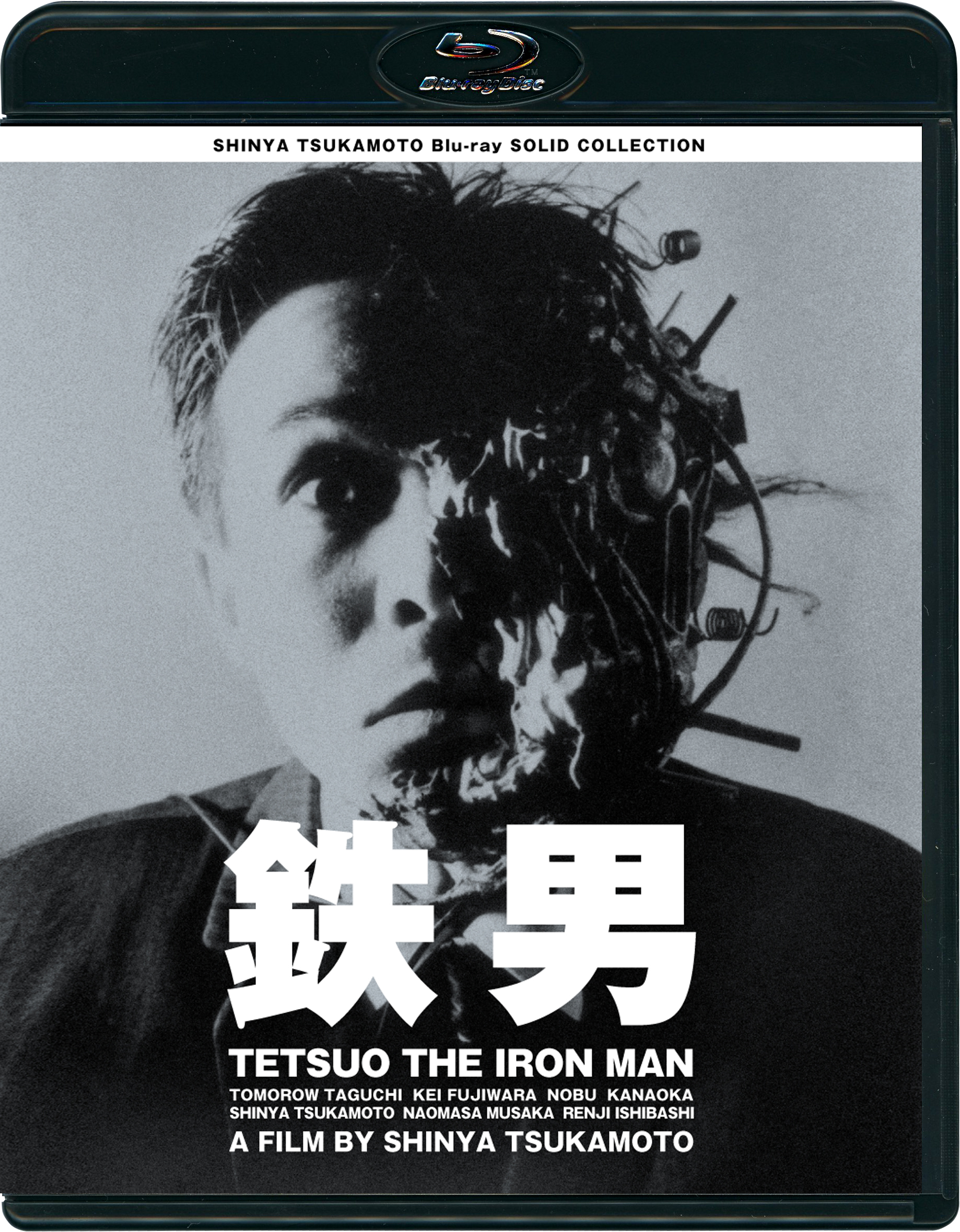

藤田 : 中学時代に観た塚本晋也監督の『鉄男』(1989年)です。いわゆる「映画」という形をとっていなくてもいいんだ、衝動をぶつけて映画をつくっていいんだと思わされました。あと、この映画を観て、人生で一度はコマ撮りをしてみたいなとも思いましたね。他にも探せばそういう映画はあったんだろうけれど、『鉄男』は地方のレンタルビデオショップにも置かれていたので、中学生の自分も観ることができたんです。

― 大人になってから、観返すことはありますか?

藤田 : 今でも、定期的に観返していますね。ロジックではなくて、パッションとかテンポとか力強さとか、そういうことが大事だというのを思い出せるんです。身体的に影響を与えられるものづくりを忘れられないでいられる。映像にとって何がフィジカルかというのはわからないんですが、そういう身体的、感覚的に訴えられる演出が自分の強みだと思っているので。

― 今回の劇場版『えいがのおそ松さん』にインスピレーションを与えた映画はありますか?

藤田 : ディズニーアニメーションの『ダンボ』(1941年)や、『ビッグ・フィッシュ』(2003年)ですね。現実と空想の境目を描いたような描写が好きです。

― 確かに劇場版『えいがのおそ松さん』含めた『おそ松さん』シリーズでの独特な色使いは、『ダンボ』でのダンボがお酒を飲んでしまったときのシーンを彷彿とさせます。

藤田 : 『おそ松さん』は、いろいろな表現ができる場所だったので、色使いも含めて少しでも色んな表現を試してみたいなという気持ちがありました。

ものづくりをするきっかけになったという意味でいえば、『機動警察パトレイバー the Movie』(1989年)。中高生の時、映画や本に夢中になって、あまりアニメを観なくなったんです。でも、高校2・3年生の時に、この映画を観て、アニメをまた観るようになりました。実写なのかアニメなのかは表現の手段の違いでしかないと感じることができて、今につながっていると思います。

― 藤田監督が青春時代から、映画をたくさん観続けていらっしゃる理由は何ですか?

藤田 : 観たことないものを観られるのが楽しいから、ですかね。映像そのものだけでなく、価値観という意味でも。特に中高ぐらいは、自分の空白がすごく大きかった分、何を観ても楽しかったです。TSUTAYAのハンドブックなどを観て、片っ端から名作といわれるものを観ていました。

世代的にはアーノルド・シュワルツェネッガーなど、アクションスター全盛期だったので『プレデター』(1987年)や、ホラーでは『バタリアン』(1985年)が好きでしたね。あと、『ブレインデッド』(1992年)。

― 『ロード・オブ・ザ・リング』のピーター・ジャクソン監督が有名になるきっかけになったゾンビ映画です。

藤田 : 大学生の時は、アンドレイ・タルコフスキー監督の作品も好きでした。今でも観返すのは『ストーカー』(1979年)『鏡』(1975年)ぐらいですが。『ストーカー』とか、観るたびに寝ますからね。でも、退屈だけれど面白い。その感覚が新鮮で、こういう面白さもあるんだなと思いましたね。自分と違う価値観に、こんなに手軽に出会えるので、映画はやめられないです。

― 今までの自分が知らなかった価値観を教えてくれる映画がお好きということですね。

藤田 : 精神的に疲れている時に、例えばジョニー・トー監督の作品を観ると、「やっぱり映画好きだな」と思って、落ち着くんです。ジョニー・トー監督の作品は、緻密につくりこんでいるところと、自由なところのバランスが自分の好きなバランスで。映画を観ながら「こういう映画をつくれたら、生きていけるんじゃないかな」と思えるんです。