目次

絶対負けたくない。

何にも負けたくない

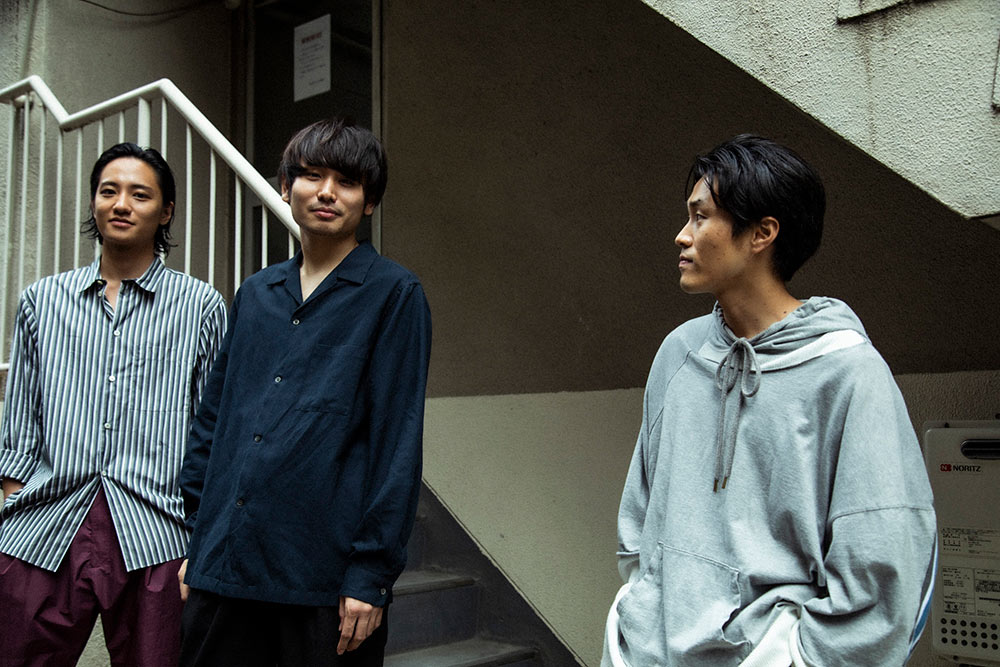

― 「自分にとって、負けたくないものは何か」作品冒頭、その後の劇中ずっと投げかけてくるような問いが出されます。藤原さん演じる主人公・悠二は、最近ボクシングを始めた理由を、久しぶりに会った同級生に聞かれた際「負けたくないから」と答えます。それに対して「何にだよ?」と問い返されますね。みなさんにとって、「負けたくないもの」は何でしょうか。

藤原 : そもそも、「負けたくない」ってセリフはどうして生まれたの?

内山 : (細川)岳が、脚本に書いてたよね。

― 本作は、細川さんの高校時代をベースに書かれているんですよね。内山さんと共同で脚本を執筆されています。

細川 : そうですね、書きました。僕が彼に脚本を持っていった時、実は「もう俳優を続けられないかもしれない」という精神状態だったんです。俳優を辞める、というのは僕にとって負けを認める行為。でも、基本的に僕は、何にも負けたくないんです。負けまくって生きているんですけど。

その「何にも負けたくない」という気持ちを、佐々木という役に投影して、「勝つんだよ」と言い続けさせたんだと思います。

― 「勝つんだよ」は、ご自身でも自分を鼓舞するために使う言葉ですか?

細川 : そうですね。悔しいと思うことが多すぎて。でも、悔しいってことは負けを認めているともとれちゃうので、佐々木にはそうなってほしくなかった。ほんと、何にも負けたくないんですよ。難しいことなんですけど…うん、なーんにも負けたくないですね。

藤原 : わかる。俺も、何にも負けたくないです。「負けないぞ」って思ってるってことは、負けそうになってる状況だと思うんです。特に今年はそう思うことが多くて、悔しかったですね。

― 内山監督はいかがですか? おふたりは「すべてに負けたくない」と答えられましたが。

内山 : そうですね…僕は、生い立ちから負けていると身勝手に思って生きてきたので。「普通でいられない」自分が、生きていくには辛かったです。5歳くらいから達観していたので、今作に登場する佐々木たちがおくった青春みたいなものって、僕は幼稚園児くらいで終わったと思っていました。だから、「きっと、ずっと負けている」と思っていて。

― 「ずっと負けている」と思っていたと。

内山 : 悲劇のヒロインのようでした。今思えば「そんなことないよ」と声をかけたいですけど。子供の世界なんて狭いじゃないですか。この世で一番辛い人生を送っていると思っていましたね。

高校卒業後も、新潟から上京して美大に行こうとしたけど色んな事情でいけなくなり、文化服装学院に進学してスタイリストを目指したんですが、それだけでは食べていけなくて。給料がもらえない仕事が続き、それでも時間的にバイトはできず、体も壊してしまい、どうすればいいのかわからなくなった時がありました。でも、挫折をたくさん経験しているから、「誰にも負けたくない、絶対成功してやる」という反骨精神はすごくあったんです。そこから映画に出会って、映画の道に進むわけですが、その過程も色々あって。そういう経験は今の自分に生きていて、負けそうになると「あの時の自分」を毎回思い出すんですよね。

― あの時の自分。

内山 : はい。あいつにボコボコに殴られた経験とか、悪しき体制の中にいた時間とか、下の後輩に同じ思いをさせないって誓った時のこととか。あの時頑張った数えきれない自分が沢山いるから、今、僕が諦めてしまったらあの頃の自分に申し訳ない。「逃げんじゃねえ」って言われている気がします。

― 「あの頃の自分」と向き合って、それを忘れずに自分を積み上げていく感覚なんですね。

藤原 : 僕は内山監督に比べると結構忘れちゃうタイプです(笑)。過去に電気もガスも水道も止まって苦労したことがあったなと、今の話を聞いて思い出しました。

内山 : 本当はそうなりたいけどね。だから朝日を浴びられるところがあると思うし。夜中に考えたことって99%くらい意味がないことですから。僕はそうなれないから、積み上げて生きていくしかない。

― でも、時々逃げたくなりませんか?

内山 : 逃げたくなるんですけど、僕にはその能力が備わってないんです。考えすぎちゃうタイプで。この間の夜も、仕事のことで思い浮かんだ内容をある人に言っておきたいことがあって、でもそれを今やり始めると目が冴えちゃうから携帯にメモしてたのに、結局寝れなくて。「寝なきゃ、寝なきゃ」って思うんですけど、結果、まったく寝れずみたいな。だったら、さっき送っておけば気にしなくて済んだのに…と思うことが毎日のようにあります。

― 藤原さんと細川さんは、「負けないぞ」って自分だけで思い続けるために、頼りにしていることはありますか?

藤原 : うーん‥‥映画しかないですね。この半年の間に、憧れていた映画や幼い頃繰り返し見ていた映画を何度も観返しました。

細川 : 僕も映画ですね。どんな映画を観ても「負けないぞ」って思います。たとえ僕にとってつまらない作品だったとしても、「僕も作りたい」と思わせる力が映画にはあるんです。あとは、夜中に散歩をしていると、気持ちが上がりますね。

藤原 : 僕はこれから映画がもっと求められる存在になると思うんです。相手を想う想像力が減って、もっとコンビニエンスな時代になっていくと考えると、世界全体で“煮詰まったようなモノ”が減っていくと思っていて。例えば、その人の声が聞きたくて電話ボックスに走るとか、今はないじゃないですか。好きな食べ物を知りたかったら、その場でスマホを通して聞けちゃう。

欲しいものがあったらすぐに手に入る世の中で、何になりたいのか、何をしたいのか、が見えなくて悩む人が増えると思うんです。そこで、映画の力が役に立つ瞬間があるんじゃないかと。人が傷つくとか、喜ぶとか、そういうことを僕は映画から学んできたので、たとえ映画が必要とされない世の中になっても立ち向かっていきたいんです。

負の感情に蓋をしない。

見つめ続けることが大事

― 予告編にもある、クラスメイトが佐々木に対して「佐々木、佐々木、佐々木」とコールをかけるシーンが、劇中繰り返し登場しますね。佐々木が、自分の心が折れてしまいそうな時、一緒にいる仲間にこのコールを求める場面もありました。みなさんも、叫ぶ・叫びたいと思う瞬間はありますか?

藤原 : こもって、限界を感じている人は多いと思います。唐突に「もう、いいわ」ってプツっと切れてしまう気配を感じるんですよね。

内山 : 僕も、明確に「もういいわ」ってなった瞬間はありますけど、言えないですね(笑)。

― プツっとなった時は、どうやって乗り越えたんですか?

内山 : 信頼している人に会いました。基本的に、沢山の人のおかげで僕は生きているんです。無償というか、損得じゃない部分で自分に言葉や行動、時間を使ってくれる人に、助けてもらったんです。人の力は大きいですよね。おもしろいもので、助けてくれたふたりは、一方が「やめるな」といってくれて、一方は「そんなの一瞬でやめろ」って言ったんです。

細川 : へえー。全然違う意見だ。

内山 : 正直その答えはどちらでもよくて、どういう気持ちで言おうとしてくれてるか、が大事だった。どちらのことも尊敬していたので、より、こういう人とは一生付き合っていきたいと思いました。どういう気持ちで自分と向き合ってくれているのか、極限状態で研ぎ澄まされてわかってくるんです。

細川 : 俺は、その「もういいわ」っていう価値観がないかもしれない。気持ちが極限状態にひっ迫しても、プツっと切れたりしないですね。ずっと、そのひっ迫した状態にいるんです。

藤原 : 前に、「過去の自分と戦う」って話を信頼している人とした時、自分に勝とうとしたら負けた方の自分はどうなっちゃうんだろうって考えたことを思い出しました。負けた方の自分、可哀想じゃないか? って。だったら、負けた方の自分を拾い集めて味方でありたいと考えたことがあります。

― 「負けた方の自分を拾い集めて味方でありたい」という言葉は、佐々木の姿と重なりますね。世間から見ると“負け”かもしれない現実にもがきながらも、力強く前に進み続けていました。

藤原 : でも、「勝ち負けなんて、ない」っていう世の中に、これからもっとなっていくと思います。幼稚園の運動会で、順位をつけないところもあると聞きます。以前、北野武監督の本を読んだ時に、子どもには順位があるってことを教えていかなきゃダメだ。足が速くないなら、自分には何があるんだろうと考えなきゃダメだ。立ち位置を曖昧にするから、目標も夢も曖昧になっていくんじゃないか、と。まさにその通りだと思いました。

内山 : 竹原ピストルさんの『カウント10』だね。

細川 : めちゃくちゃいい曲。カラオケでもよく歌います。

― 「人生との戦いにおける勝ち負け、ニアリーイコール、自分との戦いにおける勝ち負けはやっぱりあると思う。」という一節がありますね。

藤原 : 僕は、足が速くないのがコンプレックスだったんですよ。恥ずかしくて、本当は。でも、順位によって自分のことを知れたからよかったと、今は思います。

― 嫌な思い出もありますか?

藤原 : あります。

内山 : 僕もありますね。割と足が速い方だったけど、ある日足が速い奴らと走ったら6位になっちゃったんですよ。その経験も、抜かれる瞬間の映像も、鮮明に覚えていて。悔しくなる瞬間をわざわざ与えなくてもいいけど、奪っちゃいけないとも思います。

藤原 : 「みんなで手をつなぎましょう」っていう世の中になっていったとしても、それは見ないように蓋をしているだけ。例えば、いじめも、起こらないように蓋をしたらその中でいじめがおきる。先生にバレないように、やるんです。いじめも戦争もなくならないし、そういう悔しい気持ちとか怒りを自覚して、「許さない」ってことが大切なんじゃないかと思います。蓋をせずに見ることが大切。

細川 : 悔しさがなくなったら、やりたいことをやらなくなる気がする。俳優を続けていて、悔しいと思うことがなくなったら辞めてしまう気がします。

藤原 : (細川さんを見て)『佐々木、イン、マイマイン』の小説を書き上げたらしいんですよ。書き上げるのに、6年もかかっている。そういう男ですから。

細川 : ひとつのことが気になると、ずっと執着しちゃいますね。

― その性格について、ご自身ではどう思われていますか?

細川 : いろんな人に「俺ってかっこ悪いでしょ?」「かっこ悪いんだ」って顔をしていると思いますけど、そういう自分は好きです(笑)。かっこ悪いことが、カッコいいと思っちゃうんですよね。

藤原 : わかる、わかるよ。僕もそんな顔をしちゃう。

内山 : 僕も不器用な方ですけど、僕より不器用な人がこんなに居るんだと驚きました。

― 不器用代表が、このおふたりなんですね。

藤原 : でも、監督もクランクイン前は「大丈夫かな?」と思うくらい、集中していました。一日にタバコを何箱も吸いながら「俺は、佐々木を撮りたいんだよ」って、そこまで自分を追い詰めている人、はじめて会いましたから。

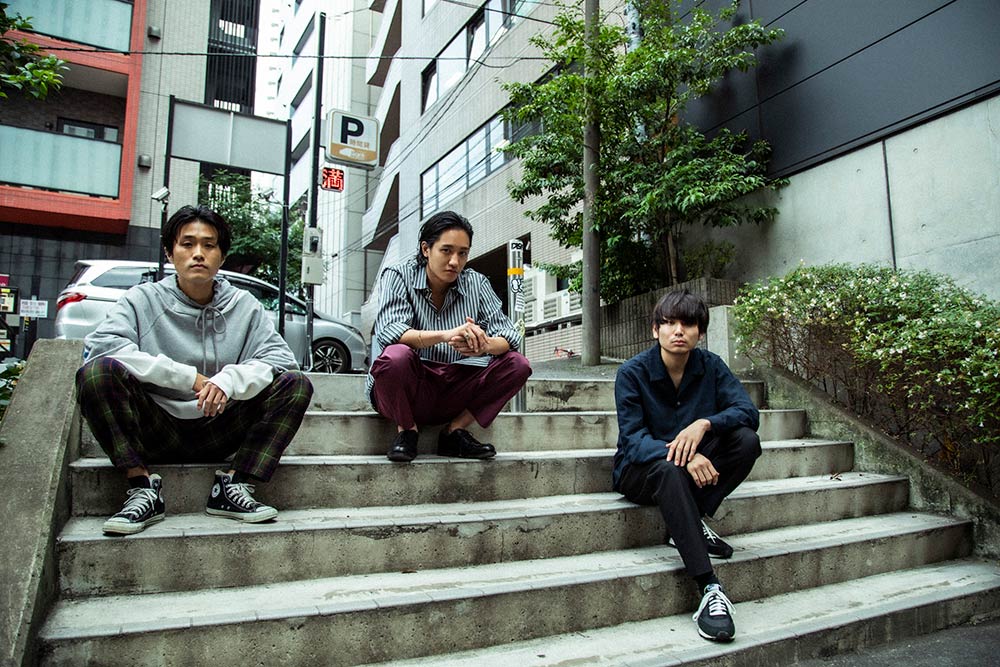

藤原季節、細川岳、内山拓也の「心の一本」の映画

― 最後に、みなさんの「心の一本」の映画を教えていただけますでしょうか。

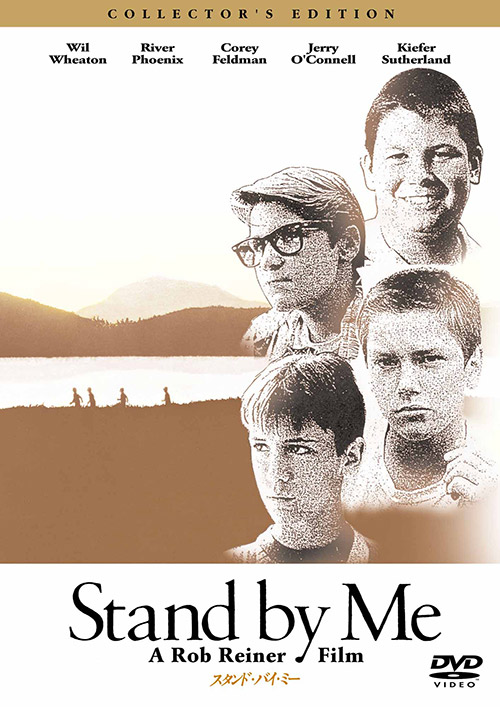

藤原 : 繰り返し観ているのは、『スタンド・バイ・ミー』(1986)です。回数でいうなら、『ノルウェイの森』(2010)。信じられないくらい観ているから、セリフも覚えています。

― 『スタンド・バイ・ミー』は、4人の少年たちが好奇心から、線路づたいに“死体探し”の旅に出るという、ひと夏の冒険を描いた作品ですね。『ノルウェイの森』は村上春樹の小説を、トラン・アン・ユン監督が映画化しています。

藤原 : 何度も観る映画は、僕の場合、音楽やセリフなどの劇中の音が好きかどうかが決め手で。結構音で観ますね。

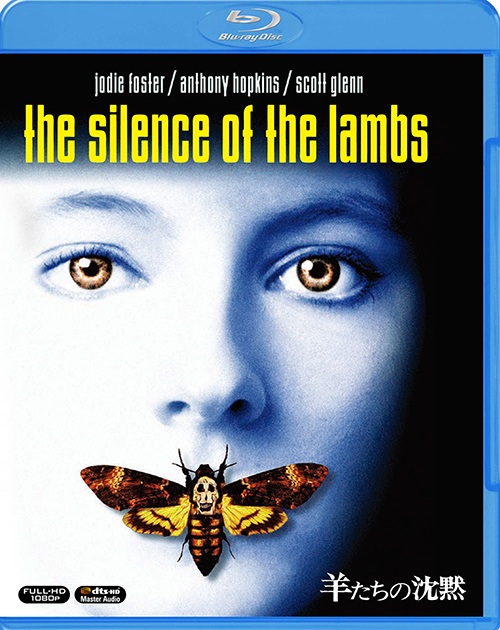

内山 : 回数でいったら『羊たちの沈黙』(1991)ですね。家を探す、緊迫するシーンが大好きで。あの映画に恐怖心がある人が多いと思うんですけど、僕は多幸感に包まれて、安心して寝られます。でも、大切な一本なら『時計じかけのオレンジ』(1971)ですね。

― 『羊たちの沈黙』は、精神科医のレクター博士をアンソニー・ホプキンスが、FBI訓練生、クラリス・スターリングをジョディ・フォスターが演じました。アンソニー・ホプキンスは今作でアカデミー主演男優賞を受賞しています。『時計じかけのオレンジ』は、アンソニー・バージェス原作のディストピア小説を、鬼才スタンリー・キューブリック監督が映画化した衝撃作です。

内山 : 映画のおもしろさに目覚めた映画です。スタイリストから映画の道へ進むきっかけにもなりました。キューブリックが大好きで、セリフを口ぐせみたいに言っていましたね。

藤原 : それは、はじめて聞いた。僕はそのきっかけが俳優でしたね。ずっと「キアヌ・リーブス」って言っていました。学校から走って帰ってきて、ビデオをつけて、1年くらい毎日『マトリックス』を観ていました。

全員 : おおー!

藤原 : この間、久しぶりに『マトリックス』を観たんですけど、アクションシーンはほとんど憶えていました。僕はキアヌで、監督はキューブリックに惹かれたから、それぞれ俳優と監督を選んだのかもしれないですね。

内山 : なるほどね。

細川 : 僕は、回数を観ているのは『ソーシャル・ネットワーク』(2010)です。

― デヴィッド・フィンチャー監督が、Facebookを創設したマーク・ザッカーバーグたちを描いた作品ですね。

細川 : 映像も、音楽も、物語も自分が映画でやりたいことが全部詰まっている。物語は壮大なのに、元カノにFacebook申請をするかどうか、がクライマックスなんですよ。「それ、それ、わかる!」って思いました(笑)。

藤原 : しょうもないけど、真髄はそこだよね。

細川 : 今作で思い出す映画だと、『スイス・アーミー・マン』(2016)は改めて観直したね。

― 無人島に流れ着いた男と死体が、サバイバルしてわが家を目指す姿を描いた作品です。主役・死体のメニーを演じるのは『ハリー・ポッター』シリーズのダニエル・ラドクリフ。気鋭の映画スタジオ・A24が配給です。

藤原 : 僕に絶対観ろって言ってくれたのは、村上虹郎です。

内山 : 僕も好きな映画です。『スイス・アーミー・マン』は、『佐々木、イン、マイマイン』の制作過程に少なからず影響を与えていると思います。