目次

濱口「東出さんの中には“空洞”がありますね」

東出「ああ、見抜かれている…」

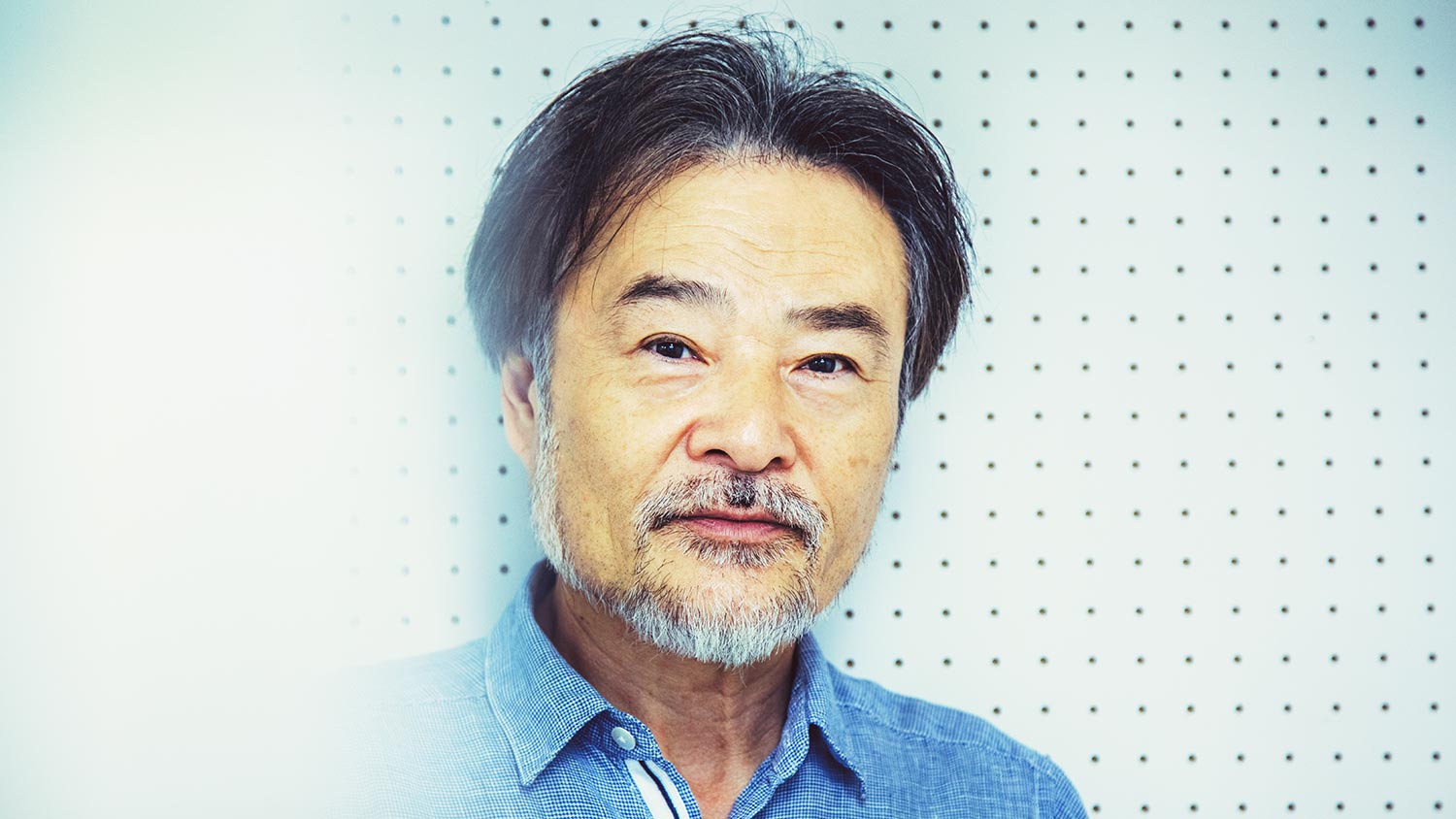

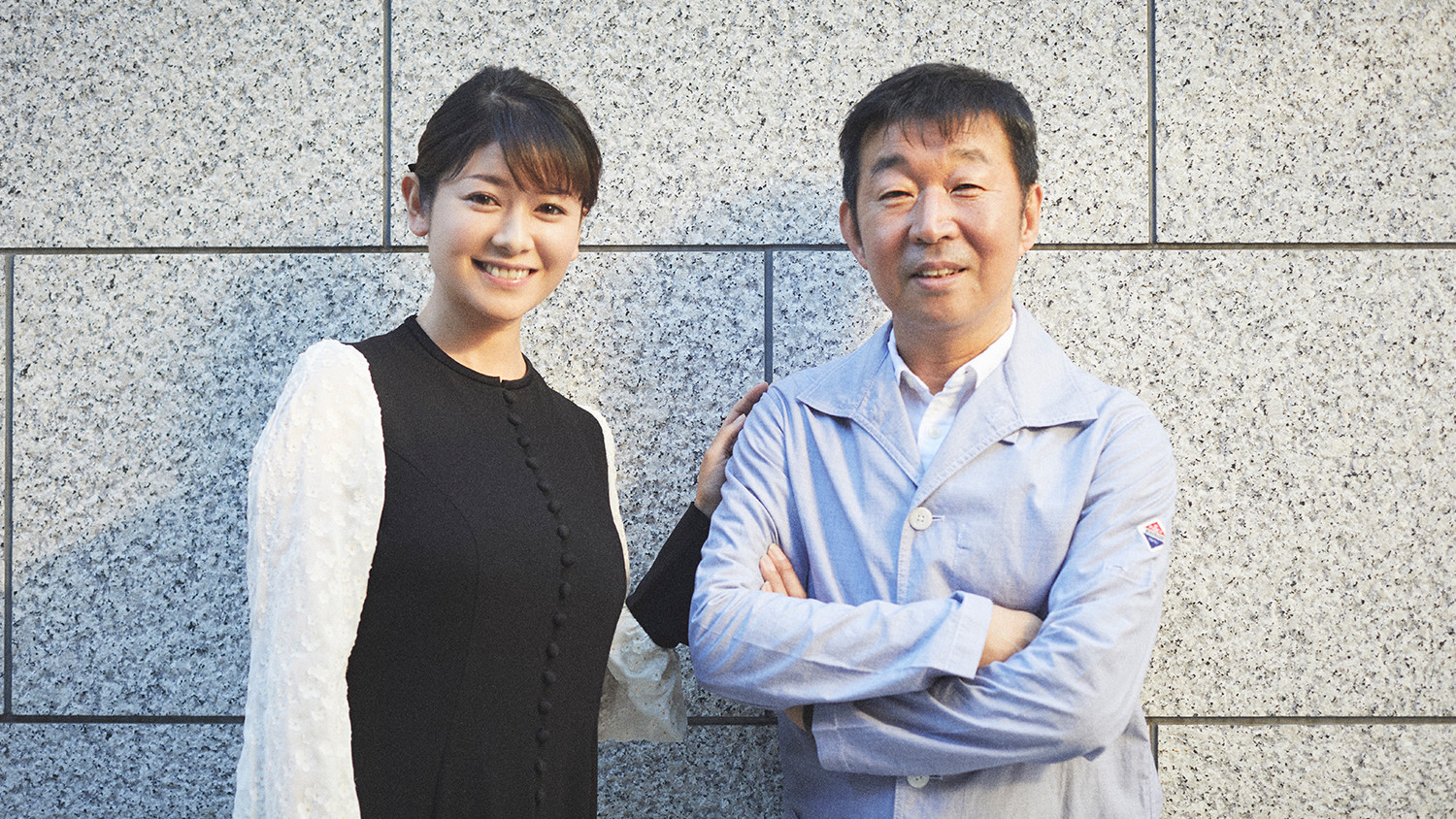

― 先ほどの写真撮影の際、ずっと笑いあっておふたりで何かをお話しされていましたね。あまりにも楽しそうなので、思わずこちらも「もらい笑い」してしまいました。東出さんは4年ほど前に、この映画のお話があってから首を長くして、撮影が始まるのを待っていたと伺いました。初めて出会ったときのお互いの印象はどうでしたか?

濱口 : 最初に会ったのは、東出さんが出演していた舞台の大阪公演を観に行ったときです。東出さんが『寝ても覚めても』に出演していただくことが既に決まっていたときだったので、楽屋に挨拶しに行ったんですよ。本番を終えた後だったからか、東出さんの目が爛爛としていて、「ハイな感じ」だったのが印象的でした(笑)。

東出 : そのときに、監督が「あ、どうも…」みたいな感じで居心地が悪そうにしていたのを覚えています(笑)。「舞台おもしろかったですか?」とお聞きしたら、「ええ、まあ」と。それで、僕が「ああ、そうですか…。」みたいな。それで撮影が始まった後、今作の出演者である瀬戸(康史)くんが出ていた舞台の話を皆でした際、濱口監督が「僕、舞台はあまり観てこなかったので、なかなか面白いと思ったことがなかったんだけど、瀬戸くんの舞台は面白かったです」と言っていたのを聞いて、「やはり、あのとき濱口監督はゲンナリしてたのかな…」と(笑)。

濱口 : …やめてください…(笑)。

東出 : いや、舞台はあまりご覧にならないんだなって思いました(笑)。

濱口 : しかも楽屋挨拶なんて、なかなか行かないですからね。それで、居づらそうにしてたのかな。

― ぎこちない初対面だったんですね(笑)。今作では、撮影前に台本の本読みやワークショップが長期間行われたと伺いました。撮影後、カンヌ映画祭にも行かれるわけですが、おふたりは多くの時間を共にしたことで印象は変わりましたか?

濱口 : 印象は当然変わるんですけど…「変わらない部分」もありますね。初対面のときに感じた真面目そうなところ…不真面目なところもあるんですが、例えば「お酒を飲んだら乱れる」とか(笑)、でも、もともと僕がテレビや映画を見て東出さんに抱いていた印象から、あまり変わらないんです。僕が最初に東出さんを観たのは、映画『桐島、部活やめるってよ』(2012年)で、勿論そのときはまだ一緒に仕事をするなんて全く思っていないんですが、「こいついいやつだな」と感じたんですよね。東出さんの「そのまま」が写っている感じを見て、「ずっと見ていたい人だな」と感じました。その印象は、今でも変わらないですね。

東出 : 僕も濱口監督の印象が変わるということは、あまりないですね。

濱口 : ぎこちないままということで…(笑)。

東出 : いやいやいや!(笑)。とても真面目というか、演出ひとつとっても、「まあ、いいんじゃないですか」ということは絶対に言わない人です。理由が必ずあり、すべて話してくださいます。あと、鋭くて指摘が早いですね。今作では、撮影に入る前に「役者がそれぞれの役になりきって世間話をする」などのワークショップが行われたのですが、それが始まってすぐの頃に、「東出さんは“亮平”よりも“麦”に近いんですね」と濱口監督に言われたことがあり、驚きました。「ああ、見られているな」と。

― 今作の中で東出さんは、顔や姿がそっくりだけれどタイプの異なるふたりの男性を、お一人で演じています。ヒロインが最初に恋に落ちる、掴みどころがないミステリアスな自由人タイプの“麦”と、その数年後に恋人関係になる、実直で常識的なサラリーマンタイプの“亮平”。ご自身でも「自分は“麦”に近いな」と感じていたのでしょうか?

東出 : どちらかというと、そうですね。あと、ズバッと「東出ってこうだよね」と言われることって、なかなかないんです。俳優という仕事をしていると、皆さん色々なことを言ってくださるんですが、濱口監督はその指摘が早くて的確でした。唐田えりかさん(ヒロインの朝子役)も、濱口監督と会って2回目で「あなたは頑固な人ですね」と言われたらしく、「あんなに早く指摘されたのは初めてだった」と言っていました。とにかく見抜くのが「早い」(笑)。普段はあまり指摘されないけれど、本人は自覚しているような相手の内面を見抜くのが早い方なんだと思います。

― 濱口監督は、なぜ東出さんを「実直なサラリーマン」の“亮平”ではなく、「ミステリアスな自由人」の“麦”に近いと思ったんですか?

濱口 : なんでかなぁ? バラエティ番組などで話している東出さんを見ていると「いい兄ちゃん」という印象があるので、「“亮平”に近いのかな?」という先入観を持つ人が多いと思います。でも東出さんの中には何か、「空洞」のようなものがあるといいますか…。この人の中には「他人はもちろん、自分でも簡単には触れない何かがある」と感じて、そこが“麦”に通じるなと思ったような気がします。

― 濱口監督は、東出さんが「外見(美しさ・ミステリアスさ…)と内面(優しさ・誠実さ…)の二面性を併せ持った人」とおっしゃっていますね。だから、今回の一人二役を体現することができたと。

東出 : 監督におっしゃっていただいた「空洞」だったり、自分で思うところの「頑固さ」だったり、そういうところは子供の頃から変わっていないですね。危ないくらいの無邪気さというか…それは、仕事で任されることが変わったり、家庭を持ったりすることで、もちろん少しずつは変化していると思いますが。「いつか変わらないとまずいな」と危機感を覚える瞬間はあるものの、変わらないでいきたいなという思いもあります。

「生きている人」が映っている映画が好きだ

― 濱口監督は、先ほど東出さんに「他人はもちろん、自分でも簡単には触れない何かがある」と感じたとおっしゃっていましたが、キャスティングの際「こちらの顔色を伺って何か態度を変えてくるような人ではなく、その人自身に変えられない何かがある、僕が何かをしようとそこは変えることのできないなという感触を持てた方を選びたかった」と、演技経験のない女性4人を主演として起用した前作『ハッピーアワー』(2015年)の取材時におっしゃっていましたね。

濱口 : 東出さんにも、『ハッピーアワー』の出演者たちにとてもよく似た魅力を感じているんです。現場の時間よりも「東出さん」として生きている時間の方が、はるかに長いわけです。それは絶対に消せない。カメラには、絶対に変えようのない部分が写ってしまうんです。だから、「私は東出さんに魅力を感じていて、それが写ってくれればいいんですよ」ということをお伝えしました。演じるということが、それを消すことなんだとは、まかり間違っても思わないでください、と。

東出 : この仕事を6年も続けていると、経験が邪魔をする部分が出てきてしまうんです。あるとき、濱口監督が唐田えりかさんに「唐田さんはお芝居ができません」と言ったことがありました(唐田さんは、今作で本格的に俳優としてデビュー)。僕は、その言葉を聞いて嫉妬を覚えたんです。僕も最初は芝居ができないはずだったのに、いつのまにか錆や滓のようなものが蓄積していってしまって。それって、「演じている」であって、「生きている」ではないのではないかと。

僕は、やっぱり「生きたいな」と、作品の中であっても日常を過ごしたいなと思います。ただ、日常っぽい顔をしようとすれば、そこに作為が生まれてしまう。日常を感じている自分をそのまま現場に持っていくことは不可能ですが、いただいたセリフを強く信じることができれば、カメラの前でその役としての日常を過ごすことができるのではと思っています。

― 登場人物を演じる俳優が、映画の中でも“その人自身の人生”を生きていると、今作にも濱口監督の前作『ハッピーアワー』にも、感じました。

東出 : 僕は「生きている人」が映っている作品が、大好きです。『ハッピーアワー』を観たときに、「なんて映画だ!」と衝撃を受けました。こんなにセリフっぽくなく自分の言葉で喋っているって、すごいなって思ったんです。この現場でも、それを再現するために、多くの時間を割いて本読みとワークショップを行いました。

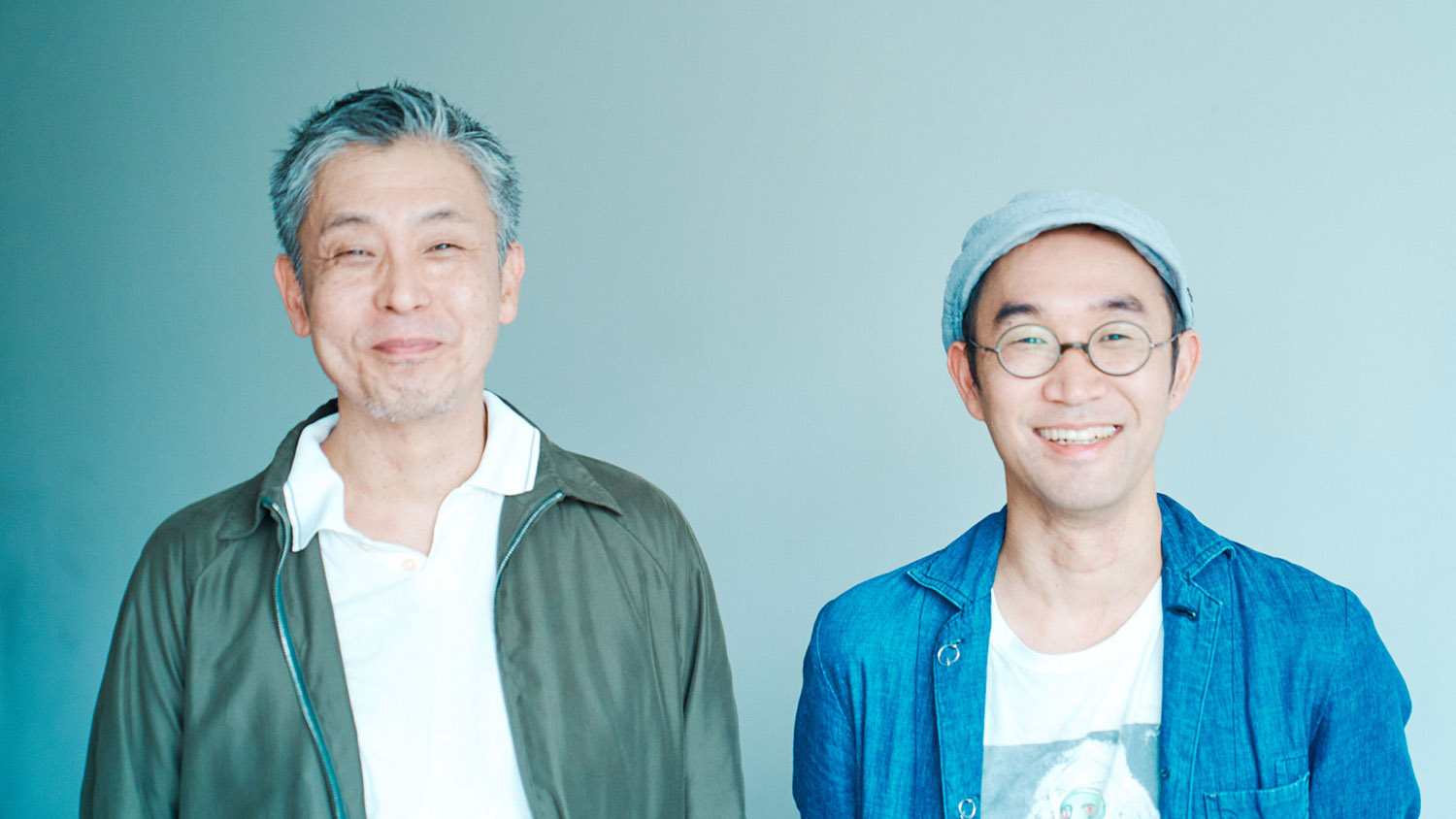

― 濱口監督は、敬愛する小津安二郎監督も行っていたという本読みを重視されているそうですね。感情を排し、抑揚とかイントネーション、ニュアンスも排したかたちで台本を読む「電話帳読み」を撮影中、毎日現場で監督と俳優で行っていたと伺いました。

濱口 : 小津監督の場合は、最初に小津監督自身が演者の前ですべてのシナリオを読み上げるという形の本読みをしていたそうです。頭で考える前に体が動くというのは、人生の中で誰もが普通にやっていることですよね。それをカメラの前で起きるように、その手助けをしたいというか。

― 濱口監督は、東出さんの演技が昔から好きで「この人が映ってくれればいいや」って思って撮っている一方、「いま、何が起こっているんだ!?」というものが映ることに期待してしまうとも、おっしゃっていましたね。

濱口 : 映画の撮影現場は、「いま、この瞬間を逃したら、もう撮ることはできない」という“時間の最先端”にいる気がします。まさに「いま」という時間の流れの中にいる感じというか。そして、「その感じ」が好きです。僕は、撮影現場で「明日も同じ日がくるとは全く思えない」、「この瞬間何が起きるかわからない」時間の中に入っていく体験があることが、自分の日常とのバランスをとっているように思います。

世界が変わって見えた「震災」と「映画」

― 先ほど撮影現場が「明日も同じ日がくるとは全く思えない」とおっしゃっていましたが、今作で描かれている「震災」は、「今日は、まったく昨日と違う日である」という事実を示したと濱口監督はおっしゃっています。日常の中で、そのように感じられることはあったのでしょうか。

濱口 : 人間関係とか、うまくいかないことってあるじゃないですか(笑)。続くと思っていたことが続かなくなるということは、特に恋愛などにおいては普通に起こりますよね。それでも20代の頃は、「ずっと同じことがこれからの日本では続いていくんだ」「毎日がそんなに変わらないまま死んでいくのかな」という感覚があったんです。そんな中、「続くと思っていたことが続かなくなる」ということが普通に起きるんだ、ということを思い知らされた出来事が、東日本大震災でした。うっすら感じていたことを、そのときはっきり感じたんです。

東出 : 僕は、東日本大震災のとき海外にいたので、少しの間、飛行機が飛ばず帰れない状態になりました。そのとき「帰国したら、大きく生活が一変するんだろうな」と思ったんです。帰ると、コンビニに物がない状態を目にしました。「これはいよいよ変わっていく」と思ったのですが、結局変わらなかったという感覚があります。あのとき、「皆変わっていくんだろう」と思った自分は何に期待していたんだろう? なんで変われなかったんだろう? …震災以降はそんなことを考えていた気がします。

濱口 : あのとき、「今日と明日はちがうんだな」「同じことがこれからも続いていくわけではないんだな」という気持ちを皆が持っていたけれど、「やっぱりそれじゃいられない」と思ってしまうというか。震災前の「日常がずっと続くんだ」と思っていたときは、「今日とは違う明日に行ってみたい」という気持ちがあったと思うんですが、震災以降はかえって「日常を求める気持ち」が強まったなと思いました。おそらくそれは、日常がない世界に誰も耐えられないからではないでしょうか。

― 最後に、おふたりにとって「観た後で世界が変わって見えた」「世界の認識を変えてくれた」と思わせてくれた映画を教えてください。

東出 : 地下鉄サリン事件以後のオウム真理教を撮った、ドキュメンタリー映画『A』(1998年)と『A2』(2001年)です。「今まで見たことがないような表情」が、そこには映っていました。それは「思考の一端がわかる表情」なんですが、その思考自体触れたことがないものなんです。そういう表情に触れたとき、“新しいものを見た”という感じがしました。麻原(彰晃)氏の信者には、家族と絶縁している人もいるんですね。オウムの一連の事件が起こったとき、僕は子どもだったので、信者の人それぞれにも家族がいることまで思いを馳せることができなかった。だから大人になった今、この映画を観ると、そういう映っていない家族の存在など、見えてくることが多いんです。否応なく、世界の捉え方を考えさせられた映画です。

濱口 : 僕は、ジョン・カサヴェテス監督の『ハズバンズ』(1970年)です。親友同士の4人の男性がいて、そのうちのひとりが死んでしまい、残りの3人がその後騒いでいるだけの映画なんです。でも、そのときに騒げば騒ぐほど、観客には悲しみが体感されるということが起きているように思いました。20歳くらいのときに観たのですが、「僕の実人生よりも、ずっとリアルで濃密な時間が流れている」というような気がして。フィクションであるにも関わらず、自分よりも濃密に生きている人たち、生きようとしている人たちが、映画の中にいると感じたんです。そのときに、「人生とは、自分がいま思っているよりも、遥かに濃密なものであり得るのではないか」という気がしたんです。

今は、「フィクションであるにも関わらず、一体どうやってこんな作品をつくっているんだろう?」「どうしたらこの映画のように、俳優の身体から生まれるエモーションを捉えられるのだろう?」と、つくり手側の目線から観るようになりました。映画の中に映る俳優を介して、観客に「エモーション」が生まれるということは、人と人との間に「つながり」が生まれるということです。それは例えば、小津監督の映画『東京物語』(1953年)で原節子が見せてくれたものだとも思います。そういう「人の人生を変える」ぐらいのエモーションを僕は追求したいんです。