目次

映画をつくらせた“使命感”

― 本作は金子勇さんという天才プログラマーと彼が開発した「Winny」というソフトウェア、そしてその技術をめぐる国家権力との裁判の行方を描いた、実話を基にした作品です。

― 映画にしていく過程や実際に登場人物を演じられるにあたっては、そういった面で難しい部分があったかと思います。

東出 : 20年前の事件なので、金子さんの実際のビジュアルが残っており、それに近づきたくて肉体改造はしました。

でもそれよりも大切なのは、プログラミングの世界で純粋に生きていた、金子さんの人柄を伝えることだと思っていたので、金子さんの信じていた嘘のない気持ちを胸に入れて、芝居をしていました。

― 金子さんのその姿は、金子さんのご遺族や弁護士の先生方への取材、そして取材で得られた資料を通して知っていたんですよね。

東出 : はい。得られた膨大な情報を、片っ端からかみ砕いて飲み込んでいって、“金子さん”が出来上がったように思います。

松本 : 東出さんは最初にお会いしたときから金子さんについて、ものすごく調べてくださっていて、信頼できる俳優だと思いました。撮影中もどんどん金子さんに近づいていくというか、金子さんが乗り移っていると思うような瞬間があって。それは現場のスタッフやご遺族の方も感じていたんじゃないかと思います。

― 劇中で東出さんが使用されている眼鏡や腕時計も、実際に金子さんが使っていたものをお借りしたそうですね。

岸 : 僕もその役作りに取り組くむ姿を含め、カメラを覗きながら感じていたのは、東出昌大という俳優の器の中に、金子勇さんの魂が入り込んだかのような印象があったというか。

岸 : 「東出さん、この作品が終わったらどうやって生きていくんだろう」と思うくらい、本当に誠実に取り組まれていました。

― 岸さんは俳優や監督としても活動されていますが、今回、撮影だけでなく共同脚本として、脚本制作にも関わっていらっしゃいます。

岸 : 松本監督との共同脚本は、監督の処女作である『Noise ノイズ』(2018)でご一緒して以来、『バグマティ リバー』(2022)など、何度か経験がありました。『Winny』のお話をいただいたのは、確か2018年だったと思います。

― 今作は、2018年に開催された「ホリエモン万博CAMPFIRE映画祭」でグランプリに輝いた企画を起点に、それから約4年の歳月をかけてつくられたそうですね。制作期間に途中で撮影が止まって、完成できないかも知れないと思った瞬間が何度もあったと伺いました。

岸 : でも、あまり苦労した感じはなくて。制作には4年かかったし、もちろん色々あったんですけど、結局はそれを楽しく乗り越えたのかなあと。

岸 : そうできたのは、裁判や金子さんのことを知れば知るほどに「このことは映画として残さなければいけないんだ」という使命感みたいなものが、僕と松本監督のなかで高まっていったからじゃないですかね。

― 脚本も松本監督とお二人でゼロから、当時の裁判資料7年分全てに目を通すなどのリサーチを重ねて作られたと伺いました。

岸 : 映画が完成に至るまで、障害はたくさんあったんですけど、そういうものが目の前に立ちはだかるということは、きっと僕らがやろうとしていることが面白いことだからじゃないかと思って。逆転の発想で、それらを楽しんで乗り越えていきましたね。

松本 : 岸さんはすごく僕のことをわかってくださっていて、僕がやりたいことも言うまでもなく理解してくださっていますし、とても信頼できる仲間だと思っています。

― 松本監督は自主映画の頃から、岸さんと一緒に映画を作られてきたんですよね。

松本 : はい。なので今回も脚本家と監督、撮影と監督というだけじゃない関係性で作っている気がしました。でもそれは僕と岸さんに限らず、東出さんやほかのスタッフさんも立場関係なく良いものを作ろうという雰囲気が現場にもあふれていたんです。すごく幸せなことだと思いました。

― 岸さんは先ほど「大変なことも楽しんで乗り越えた」と仰っていましたが、映画をつくるときはいつもそういった楽観的な視点を大切にされているんですか。

岸 : そうですね、明るくというか、まぁなんとかなるだろうって (笑)。どこかで「なんとかなる」って決めているところはありますね。思い込んでいるというか。この映画も絶対に素晴らしいものが出来上がると、理屈抜きで信じ込んでいたので。

松本監督からは「いまこういう大変なことが…」って逐一連絡は受けていたんですけど、それを聞くたびに逆に熱意が沸き上がって。

― いいぞ、と(笑)。

岸 : 情熱に油が注がれていくような感じでしたね。最前線で様々な人とやりとりをしている松本監督の背後で構えながら、「大変だったことすらもシナリオに盛り込んでいこう」と思ってました。停滞や困難によって、シナリオの熟成期間が結果として得られたんです。

松本 : この映画に限らず、年間何百本と公開されているどの映画も簡単にできた作品ってないんじゃないかなと思うくらい、一本映画を作ること、そしてそれを公開することは本当に奇跡的なことだと思います。

この映画でももちろん大変なことは細かくたくさんあったんですけど、東出さんや岸さんも仰ったように、金子さんという人物を知れば知るほどその諦めない心というか、罰金150万円を払っていればすぐにプログラミングを始められたのに、それをせずに最後まで無罪を勝ち取るため闘ったところなどに、自分自身も鼓舞されていく感覚がありました。

― 金子さんは第一審で有罪判決を下されたのち、最高裁で無罪判決が確定するまで7年半もの間、法廷で闘いを続けました。そういった金子さんの人柄を知ったことが、映画を完成させる大きな力になったんですね。

松本 : はい。金子さんが未来に残そうとしたメッセージを、映画を通してたくさんの人に知ってもらいたいという想いがどんどん僕たちのなかで膨れ上がって、それが一番の原動力だった気がします。いまだに勘違いされていたり名誉が回復されていない部分を少しでも伝えたいと思っていました。

あとは本当にもう、関わってくださった方々の熱意に助けられましたね。関係者へ取材をする際も、すぐにお会いできたわけではなかったのですが、結果的にいろんな人に出会うことができましたし、そういう出会いがある度に、金子さんに「作っていいよ」って言ってもらえているような気がしました。大変さよりも、どうしても映画としてかたちにしたいという想いが強くなって、それだけで前に進んでいた感覚がありますね。

自分を奮い立たせてくれる存在

― 関係者やスタッフ、演者など、たくさんの人の力を借りて出来上がった本作ですが、みなさんそれぞれに、これからの糧になるような出会いはありましたか。

東出 : 一緒に演じた役者のみなさんは、相当な準備をされて現場に入っていました。その先輩たちのすばらしい仕事をたくさん近くで見られたことが、本当に勉強になりました。

吹越満さんの引き出しの多さや渡辺いっけいさんの迫力、吉岡秀隆さんの人生すべてがフィルムに映っている姿を目の当たりにして、僕ももっと勉強して表現できるようになりたいと思いました。そういう方たちにたくさんお会いできたことがありがたかったです。

― すごく刺激のある現場だったんですね。

東出 : はい。各々が準備してきたものを、高い熱量でぶちまけられる現場で。それは松本監督に柔軟さがあって、柔らかい器のような人だったからじゃないですかね。

経験値のある、僕も含めたおじさんばかりの個性の強い役者が、みんな好き勝手パフォーマンスができたのは、撮影当時28歳だった松本監督の柔和さがあったからこそだと思います。

松本 : すごく楽しかったんですよね、現場が。本当に楽しくて。改めて、っていうとおかしいかもしれませんが、映画作りの楽しさを知ることができたんです。

― それは、どういう面においてですか?

松本 : 役者さんのすごさを間近で感じる瞬間がたくさんあったと同時に、自分の実力の足らなさを感じる瞬間もたくさんあったんです。だから、皆さんにとても助けられた現場でもあって。それを、改めて気づくことができたなと。

松本 : 今作が完成し、上映にいたるには、自分の力だけでは当然無理で、多くの人の力が加わることでハードルを乗り越えてきた作品だと実感しています。

自分にとって全力を出しきった作品だと自信を持って言えるからこそ、今後この作品を超えていくためには、いままでと同じ努力では無理だなと。今後の自身の創作活動において壁になると感じるほど、ターニングポイントになった作品です。

岸 : 現場で特に心に残ったカットがあるんです。最後のカットなんですけど、割と静かなシーンで。派手なシーンの撮影が続いた後だったからというのもあるんですが、すごく寂しかった。金子さんを演じた東出さんの姿をカメラで捉えていると、本当に切なくなってしまい…。

― インタビュー冒頭、「東出さん、この作品が終わったらどうやって生きていくんだろう」って思ったとおっしゃっていましたね。

岸 : 東出さんが、それまで役作りに取り組んでこられた経緯とかも、全てではないですけど、見てきているじゃないですか。そんな東出さんの、やり切った姿がそこにあって。それを見ていると、ここで終わっちゃうんだ、みたいな、なんかね、言葉にならない間がすごくあったんですよ。それで、本当にもうどうしようもなく悲しくなって。

松本 : よく覚えているんですけど、僕が最後のカットにOKを出したら、岸さんがピントがズレたとか他の理由をつけてもう一回やらせようとしたんですよね(笑)。

東出 : (笑)。

松本 : なんかね、言おうとしましたよね。

岸 : 「もうちょっと別のパターンも撮っておいたほうが良いんじゃないか」とか言ってね(笑)。なんか寂しいというか、終わってしまうのが惜しいような、「イヤーッ!!!」って気持ちになってしまったんです。

そんな感情はこれまで味わったことがなかったから。忘れられないですね。

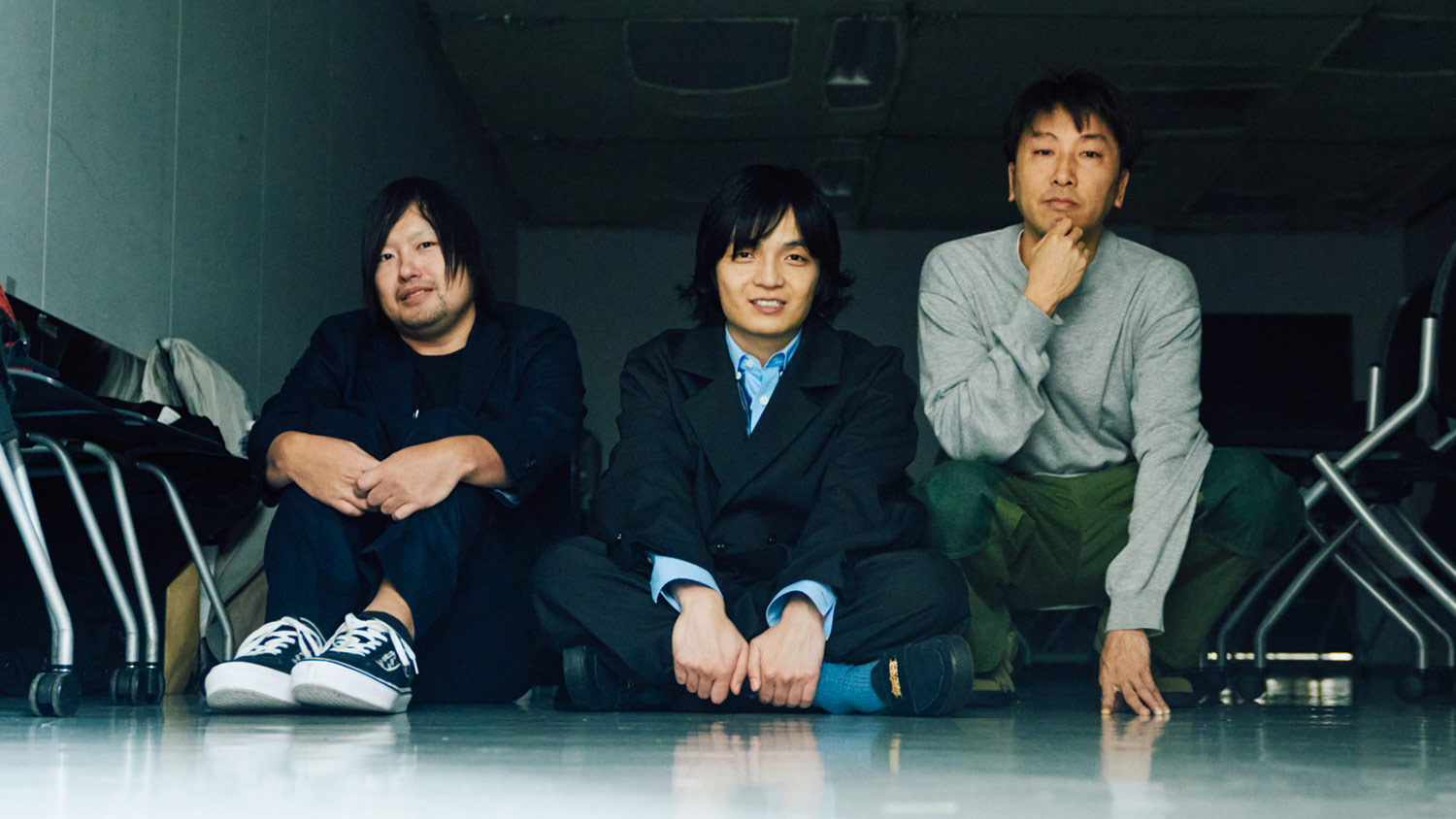

東出昌大、松本優作、岸建太朗の「心の一本」の映画

― 最後に、皆さんの「心の一本」の映画をお伺いします。ご自身のキャリアを形づくったと思う、特別な作品はありますか?

東出 : 僕は俳優事務所に移ったときに観るよう勧められた、アル・パチーノ主演の『リチャードを探して』(1996)です。

― アル・パチーノが監督・製作・脚本・主演を務めたドキュメンタリー映画で、彼がシェイクスピア劇『リチャード三世』の上演を目指す制作過程を記録した作品ですね。

東出 : アル・パチーノと俳優仲間が、どうやってリチャード三世やシェイクスピアを読み込んでいくのか。そういう勉強・準備の大切さがぎっしり詰まっていて、駆け出しのころの指標の一つになりました。

そうは言ってもその頃は、何を勉強していいかわかんなかったんですけど(笑)。それでも、役者はすごいんだというのをまざまざと見せつけられたのが『リチャードを探して』でした。

― ご自身でもそういう風にやっていきたいと思われたんですね。

東出 : そうですね。今回の作品でも裁判資料を読んだりWinnyのシステムを座学で勉強したりしてはじめて、なぜそういう世界を金子さんが好きだったのかがわかりましたし。やっぱり座学で勉強しないと芝居はできないと思います。

岸 : 僕は無人島に一本だけ持って行く映画を決めていて、それがテオ・アンゲロプロス監督の『シテール島への船出』(1983)なんです。テオ・アンゲロプロスは撮影もシナリオもイメージの立て方も「すべてが完璧」と言えるほど作品がどれも素晴らしくて、本当に好きな監督なんです。

― テオ・アンゲロプロスは、ギリシャを代表する世界的映画監督ですね。『シテール島への船出』は映画監督を題材にした作品で、劇中で監督がつくろうとしている映画と、監督の父親の人生が交錯しながら進む叙情的な作品です。

岸 : テオはギリシャの「テッサロニキ」という港町でその映画を撮ったんですけど、僕は『種をまく人』(2019)という映画で「テッサロニキ国際映画祭」に招待されて、2016年に一ヶ月ほどそこに滞在したんですよ。

そのときの審査員がヨルゴス・アルヴァニティスという、遺作以外のすべてのテオの作品を撮った人で。彼に、2日間かけてテオが映画を撮った重要な場所に連れて行ってもらったんです。

― 大好きな映画の撮影監督直々にレクチャーを受けたんですか!

岸 : はい、「『永遠の1日』のあのシーンはどう撮影した?」とか逐一聞いて、全部教えてもらいました。そのときのヨルゴスの手がすごく分厚くて。昔はフィルムだから映像がビデオモニターに出ないんです。だからあの超絶テクニックを全部ひとりで、自身の手だけでやっていたこともあるらしいんですよ。

技術が進んでいろんなことが便利になって、やりたいことはテクノロジーが補完してくれるけど、あのレベルの芸術にたどり着こうとしたらやっぱりフィジカルな部分が一番大きいということを、彼の手に触れたときに感じました。それを常に忘れないようにしようと思っていて、今でも当時書いたメモを持っています。

松本 : 僕はたくさんあって、なかなか絞れないんですけど…。どうしようかな…?

岸 : (アレハンドロ・ゴンサレス・)イニャリトゥ監督とか好きじゃなかったっけ。

松本 : うーん…(クリント・)イーストウッド監督も好きだしなあ(笑)。

― 松本監督と岸さんは、一緒に映画をご覧になったりしたこともあるんですか?

岸 : 一緒に観たりしたことも、あったよね。

松本 : ありましたね。

岸 : 『Noise ノイズ』を撮っていたときは、一ヶ月間くらい松本監督がずっと僕の家に泊まっていて。なぜか僕の家に彼が帰ってきて、僕が「お帰り~」って言う(笑)。完全に住んでましたよね。そのときに一緒に映画を観たりしていたよね。

松本 : 観ました(笑)。たくさん観た気がします。そうですね…ダルデンヌ兄弟、ケン・ローチ監督も好きです。社会をちゃんと描いている作品が好きで、マチュー・カソヴィッツ監督、ヴァンサン・カッセル主演の『憎しみ』(1995)もずっと好きですね。

― パリ郊外の移民が多く暮らす街・バンリューに住む3人の青年の、ある一日をスリリングに描いた作品です。実際に起きた事件を元にフランスの社会問題をあぶりだし、マチュー・カソヴィッツがカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞したことでも知られています。

松本 : メディアというテーマにも触れた作品で、かなり影響を受けました。

岸 : 一緒につくった『日本製造/メイド・イン・ジャパン』(2018)はまさにそれだったよね。

松本 : 日本版の『憎しみ』をつくりたいと思って撮った映画で、今回の映画のテーマにもリンクする部分もありますね。