目次

「他人」ではなく「自分」が何を感じたか

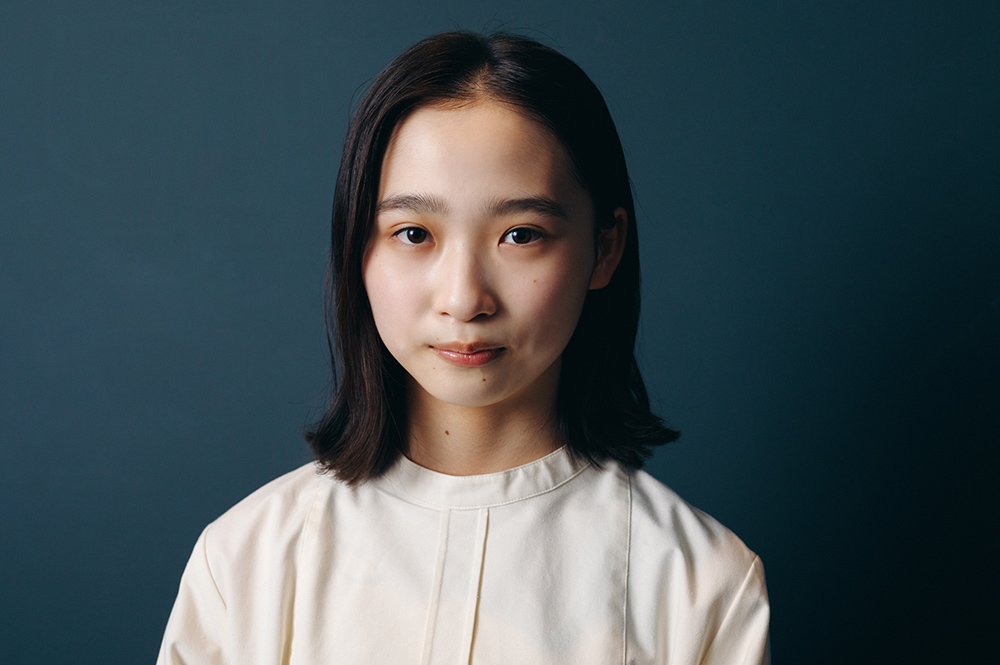

― 本作で伊東さんは、大阪の下町で父・原田智(佐藤二朗)と二人で暮らす中学生・楓を演じました。大阪弁で繰り広げられる佐藤さんとのユーモアのある掛け合いが印象的でしたが、伊東さんは「初めて台本を読んだ時、難しそうだけどこの役をやりたい、この機会を逃したくない」と思われたそうですね。なぜそれほどまで、「楓」という人物に惹かれたのでしょうか。

伊東 : 私は大阪出身なので、同じ関西弁を使っているというところに、まず親近感を抱きました。大阪の地で暮らしている楓ちゃんという役をぜひ演じたいと思いました。

― 映画『湯を沸かすほどの熱い愛』(2016)や『空白』(2021)、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』などで伊東さんが演じた役は関西弁ではなかったので、大阪出身だということを今作で初めて知りました。

― 同じく大阪出身の片山監督は、本作の舞台を大阪とし、セリフに関西弁を用いたことに、こだわったそうですね。

片山 : 智と楓がお互いをツッコみ、ツッコまれるという会話の応酬で、父娘関係の絶妙な距離感を表現したかったんです。

― 冒頭で、父として失格な行動をとる智を楓はたしなめますが、大阪ならではのユーモアが含まれたやりとりが交わされ、最終的に二人は笑い合ってしまいます。その一連の会話から二人の距離の近さが理解できました。

片山 : 関西は他人に対する人と人との距離が近いので、だからこそ成り立つ関係性があります。そこから、今回の物語をつくりたかったんです。

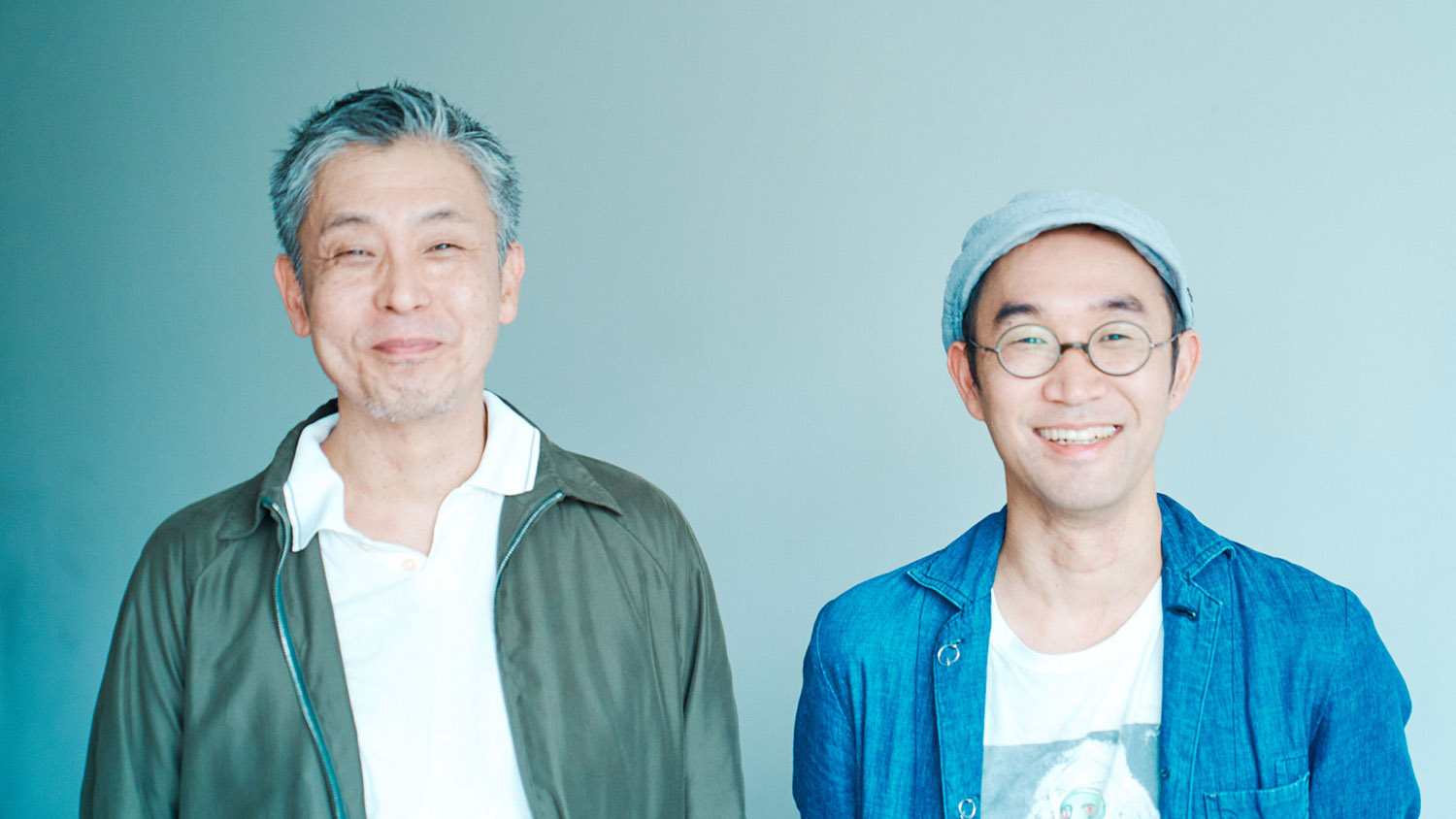

― 楓役はオーディションだったそうですが、伊東さんは面談の一人目だったにも関わらず、即決だったそうですね。

片山 : はい。僕はわりと優柔不断なんですけど、オーディションでの伊東さんの演技は、自分の迷いをその場で無くさせてくるようなものだったので、決断が早かったです。楓を伊東さんが演じてくれたら、この作品はいいものになるなって気にさせてくれたんですよね。

― 「この作品はいいものになる」という期待を、伊東さんが抱かせてくれた。

片山 : 伊東さんはただ大阪弁が喋れるというだけではなく、実際に大阪で15年ぐらい暮らしていたからこそ培われた「生命力」みたいなものがあり、そこに大阪ならではの独特の力強さというか、前向きさを感じました。佇まいに「説得力」があったんです。

― 伊東さんが「難しそうだけどこの役をやりたい」と思ったように、楓は中学生でありながら父親は日雇い労働者、かつ自分を残して失踪してしまい、過酷な社会と対峙しなければならない難役でした。

伊東 : でも、台本を読んだ時点でも、撮影が始まってからも、演じながら楓ちゃんの状況を大変だなとか、かわいそうだなとは思わなくて。

確かに、お父さんのことで警察に呼び出されたり、お父さんが「指名手配犯を見かけた」と言った翌朝に急に姿を消してしまったりして、徐々に事件に巻き込まれてしまうのですが、楓ちゃんは「お父ちゃんと一緒にいるから毎日が楽しい」って思って生活をしているんだと感じました。

― 片山監督は前作の『岬の兄妹』で、生きるため売春に手を染める兄妹の妹・道原真理子に求めていたのは「生きる力」であり、その役に和田光沙さんを選んだ理由として、悲壮感がなくて、逆に躍動感を感じたからとおっしゃっていました。

― 撮影現場では、役に対してお二人で話すことはあったのでしょうか。

片山 : はっきりとは話しませんでしたが、それぞれのシーンで「楓はどうあるべきなのか」っていうことを都度話しながら、それを伊東さんに表現してもらっていた気がします。実際に撮影が始まってから、自分の中でも楓に対する解像度が上がっていったというところはありますね。

それができたのも、伊東さんの現場での「たたずまい」みたいのが本当に素晴らしくて。なんて言ったらいいのかな…僕、結構何テイクもやるんですけど文句も言わず、嫌な顔をせず付き合ってくれて。

― (笑)

片山 : いや、素晴らしいなと。胆力があるなと…うん。

― かなりの数、テイクを重ねられたそうですね。佐藤二朗さんも、片山監督はこれまで自分が経験したことがないほどに、何度も何度もテイクを重ねるとおっしゃっていました。

片山 : 伊東さんはテイクを重ねても、「なんでもう一回やんなきゃいけないんだろう」とか、そういう表情は見せず、僕が納得いくまで付き合ってくれたんです。

伊東 : 監督の「次はこうして欲しい」という演出を伺いながら、毎回違うお芝居をする度に「ああ、こういう楓ちゃんもいるのか」という発見が沢山ありました。自分で思ってもいない感情が出てきたり。毎日、自分の中に楓ちゃんの色んな表情が増えていって、それがすごく楽しかったんです。

14歳の少女の「生きる力」に託したこと

― 本作を鑑賞し、橋口亮輔監督の「映画って、いかにも現実をそのまま切り取っているかのようにみえるけれど、実際は現実をすり寄せながら、世の中に存在するいろいろな問題に対してストーリーをつくり、そこに道筋をつけ、登場人物に何かを託していくことです」という言葉を思い起こしました。

― 先ほど伊東さんに「生命力」を感じたという話がありましたが、社会が生み出した「死にたいと思っている人」が描かれる中、楓の存在はその対照にあったのではないでしょうか。

片山 : この映画は、それぞれの「世代の話」だと思っていて。独りで暮らしている孤独な高齢者や、労働者階級の中にいてお金に執着してしまう50代、自分の夢や希望は叶わない現実を知り、自分の趣味嗜好でしか生きられない20代後半。ダメなのは自分ではなく全部周りのせいっていう、ある意味世の中に対して諦めている人たち。

― 名無し[山内照己](清水尋也)の「いつかいいことがあるって何で信じられるの。生きることってそんな美しくねーから」というセリフが印象的でした。

片山 : そういう、資本主義の成れの果てというか、今の日本、ひいては世界全体において、それぞれの世代が抱えているような問題や、世代間にあるひずみを、映画をとおして見せたかったんです。

― 『岬の兄妹』は、障がい者の犯罪についての統計をまとめた本から、短編映画『そこにいた男』(2020)は、新宿で起きたホスト殺害未遂事件から着想を得たそうですね。

片山 : 社会の状況などによって、自分が受ける不可抗力や理不尽な出来事に、「なんでこうなるの?」って思うことがあるじゃないですか。それをそのままダイレクトに描くんじゃなくて、人物をとおして描くっていうのが映画の醍醐味だし、表現方法のひとつではありますよね。

だから、描いている人物をとおして時代を知ったり、その時のムードみたいなものを、作品を観て感じて欲しいっていうのをいつも思ってます。

― 様々な世代が抱えているひずみを、智や名無し、馬渕(品川徹)などそれぞれの登場人物に託したと。

片山 : そういった現状を抱えながら、そこで14歳の女の子がこれからの未来に向かってどういうふうに生きていくのか、答えを見つけていくのかっていうのが、重要なんじゃないかなと思っていたんです。

― 伊東さん自身は16歳で、まさに未来に向かって生きる若者なわけですが、楓を演じる中で自分に起こった変化はありましたか。

伊東 : 何度も同じシーンを演じることに、初めは不安があったのですが、回を重ねていくうちに楓と自分の境目が分からなくなっていったという感覚がありました。あと、撮影が始まるまでは、楓ちゃんはすごく強い女の子なんだと思っていたんです。まだ中学二年生なのに一人で名無し[山内照己]と対峙するなど、どんどん行動に起こすので、顔つきも睨む表情が多くて怖いのかなって。

でも撮影が進んでいくうちに、楓ちゃんは他に比べて強いというわけではなくて、人並みに「怖い」という感情もあって、弱いところも沢山持っていることが分かってきたんです。だから、自分が楓ちゃんを演じながら「怖い」って思った感情は大事にするようにしていました。

― 楓の弱さも大事にしていたと。

伊東 : 全部の撮影が終わってから完成した作品を観ると、「これができたから自分は大丈夫だ」って思うことができました。その気持ちは、他の作品へ向かう時の姿勢にもそのまま繋がっています。

片山 : 今回、力強い存在として楓という人物を描いたことは、未来への明るい提示じゃないですけど、この作品を決して暗いまま終わらせてなかったことに繋がっていると、僕は思ってます。

― 原作ものの企画が多い日本映画界において、「ゼロから新しいものを観客に届けたい」という思いが製作側にあったそうですね。「オリジナルだからこそ立ち返る場所が常に自分自身だった」と片山監督はおっしゃっています。

片山 : 原作がある場合は、原作を読んだ時の自分の気持ちが明確にあるんですけど、オリジナルの場合は、主観的じゃないですか。それがおもしろいかどうかという判断が自分にしかできないから、「本当にこれでよかったのかな」って常に自問自答しながら撮影していたと思います。自分が作家として試されているのを感じていました。

― だからこそ、テイクを何度も重ね、最後まで試行錯誤を続けたんですね。

片山 : あとは優柔不断なんで。出たんでしょうね、性格が(笑)。

伊東蒼、片山慎三監督の「心の一本」の映画

― 最後はみなさんに「心の一本」の映画について伺っているのですが、「これぞまさに“人間”だ」と感じた映画はありますか。

伊東 : 私は、最近観た『Summer of 85』(2020)です。

― フランス映画界の巨匠、フランソワ・オゾン監督の最新作ですね。イギリスの文学作家 エイダン・チェンバーズの小説『おれの墓で踊れ』を映画化した作品で、1985年の夏のノルマンディーを舞台に、二人の少年の出会いから永遠の別れまでを描いた切なく儚いラブストーリーです。

伊東 : 映画の冒頭で、主人公のアレックスがカメラに向かって「これは君の物語じゃない」と観客に言い放つんです。その後に、「続きを観るか観ないかは君次第」、というメッセージのようなセリフが続くのですが、それを言われた時にドキっとしました。

アレックスが恋に落ちていく気持ちとか、相手のダヴィドをどんどんどんどん好きになって、依存してしまう状況が、とても濃密な時間に感じて。その後に二人が永遠のお別れをしてからは、アレックスが「自分たちのこと」を誰にも話さなくなるのですが、観ている人の入る隙がない、二人のすごく密な関係性へ、最初に言われた「これは君の物語じゃない」という意味を痛感して。

― 簡単に感情移入させてくれないと。

伊東 : 「これは君の物語じゃない」と言われても、って最初は思ったんですけど(笑)。

一同 : (笑)

伊東 : でも観ているうちに、「そうだよな、これは私の物語じゃない、アレックスとダヴィドの物語だな」って思わされました。

― もし、最初のアレックスの言葉が無かったら、もっと感情移入できたのにとは思いませんでしたか?

伊東 : 二人の世界に圧倒されてしまったので、その言葉が無かったとしても、自分には重ねられなかったかもしれないです。濃密な二人の時間を覗き見した気持ちになりました。

片山 : どうしようもない人が愛おしいっていうところでいうと、僕は『ミーン・ストリート』(1973)が好きなんですよ。主人公のジョニー・ボーイは本当にどうしようもなくて。

― マーティン・スコセッシ監督が30歳前後に撮った、初期の作品ですね。ニューヨークのイタリア人街を舞台に、ロバート・デ・ニーロ演じるジョニー・ボーイと、ハーヴェイ・カイテル演じるチャーリーの、二人の友情や青春を描いた群像劇です。後にスコセッシ監督とロバート・デ・ニーロは、『タクシードライバー』(1976)で再びタッグを組みました。

片山 : まず『タクシードライバー』を観て、スコセッシっておもしろい監督だなって思ったのが観るきっかけでした。『ミーン・ストリート』はスコセッシのデビュー作に近いですよね。一番、スコセッシの原石のような作品というか。以降のスコセッシ作品を観ると、『ミーン・ストリート』には彼の全てが詰まっていたなって思うんです。オープニングが8mmフィルムの映像で始まるところがすごくかっこいいですよね。音楽の使い方も効果的だったりして、観ていて心地よくて。

ジョニー・ボーイは友達にお金を借りて返さないとか、屋上からやたら拳銃を打ちまくるとか、奇行に走ってばっかりの人なんですけど、でもどこか憎めないところがすごくいいなって。20歳過ぎた頃かな、割と大人になってから観たんですけど、すごく好きな映画になって、何度も観ています。

― 「憎めない人物」というのは、本作の智や『岬の兄妹』の兄・道原良夫に通ずるところがありますね。何度も観るのは片山監督の中で響くものや重ねる部分があるということでしょうか。

片山 : そうですね。若者のフラフラしている感じがすごく、青春時代の自分と重なりあう部分がありますね。別に立派なマフィアでもないんだけど、チンピラみたいな状況ってあったりするじゃないですか、宙ぶらりんな時期というか。

『ミーン・ストリート』が無かったら、『トレインスポッティング』(1996)は撮られていないと思うんですよね。そういう話が挙がるぐらい、その後世に出る作品にも影響を与えていると思います。