目次

自分と他人と向き合うために、

もがき、もがき続ける

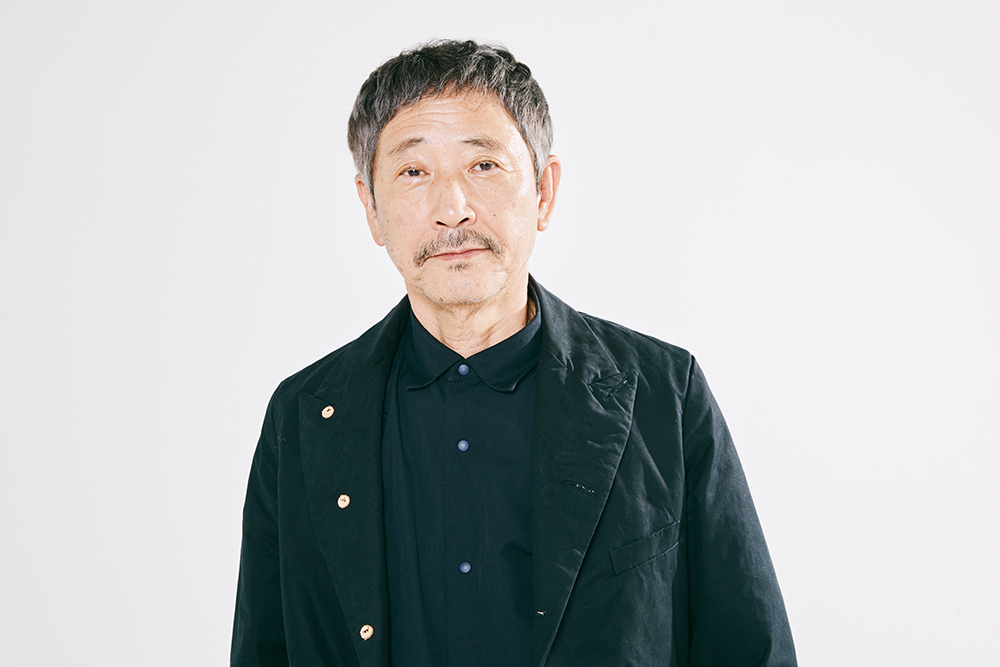

― 今作は、阪本順治監督が伊藤健太郎さんのために書き下ろしたオリジナル新作です。「伊藤健太郎で一本撮ってみませんか」とオファーを受けた阪本監督が、伊藤さんと直接会い、そこでの対話から浮かんできた風景や色合い、ある種の匂いを反映していると伺いました。

阪本 : 僕と健太郎は40歳ほどの年齢差があり、正直、僕とは無縁の人だと思っていたんですね。これまでそれほど年齢差がある人を主演に、オリジナル脚本を書いたことがなかったから。

そういう意味でも予期せぬオファーだったので、まずは本人と会話が成立するか確かめたいなと。もし、僕の話を健太郎が鼻くそほじくりながら聞いていたら…ね?

伊藤 : それはないです(笑)。

阪本 : そんなことを思いながら対面の日を迎えたんだけれど、部屋に現れたのは、怯えながら入ってきた青年で。聞かれたくないだろうことも、根掘り葉掘り聞きました。

彼と自分との社会の見方が根本的にズレていると感じたら書けないと思ったんだけれど、僕自身のことも何となく話してみると、呼応するように答えが返ってきて。この対話で浮かび上がってきた健太郎のことと、自分のこと、僕自身の中にある「未熟さ」のこと、その辺りを映画に投影することができるなと思いました。

― 主人公の名前の「淳」とは、阪本順治の「順」でもあると、阪本監督はコメントされていますね。

阪本 : もちろん映画をつくれるチャンスがあればやりたいし、コロナ禍で鬱々としていたタイミングだということもありました。それが、健太郎という40歳も年齢差のある若者との出会いから始まったということですね。

― 伊藤さんは「撮影期間中は役を通じて自分と向き合うことが多く、常にさまざまな感情が渦巻いていました」と、プレスシート内のインタビューで語られていますが、どんな自分が見えてきたのでしょうか。

伊藤 : まず淳を演じる中で、「とにかく自分の居場所を見つけたい」と、もがいている人間だと感じました。

― 主人公の淳は、これまで定職に就いたことがなく、地元の不良グループとつるんでは虚勢を張り、将来はデザイナーになりたいと口にするものの服飾専門学校の授業にはまるで出ていないという、流されるままに生きてきた青年でした。

伊藤 : あるシーンで不良グループの一人・玄(毎熊克哉)に、淳は「いつも自分のことだけ喋って、他人のことには興味もねぇつうか、知りたいって思わねぇんだろ」と言われて、ポカーンとするというシーンがあるんですが、実際に演じてる僕自身も「淳は自分のことばかり話している」という感覚はなかったんですね。

― 入院している淳を、玄が見舞いに来るシーンですね。淳はデザイナーになった後の展望を玄に一方的に話し、うんざりした反応をされます。しかし、それがなぜかよく理解していないようでした。

伊藤 : 多分、淳にとってその行動は「自分のことを知ってもらいたい、自分のことを伝えたい」という思いからではなく、「言葉で相手との隙間を埋めて、安心しよう」というものだったんじゃないかなと思うんです。誰かに、何かに、すがろうとしているというか。

― 阪本監督は、淳を「自分とも向き合えず、本当の意味で他者と関わり合った経験もない」人物と表現されていますね。

伊藤 : 自分の行き場を探してる感覚が常にありました。特に、美崎(永山絢斗)や玄たちとの不良グループ内でのやり取りは、それぞれ皆、伝えていることが本当に思っていることなのかどうかわからないなと。そんな中でも繋がりをキープしておきたいから、言葉でも暴力でも、その隙間を埋めようとしてしまう。

淳は両親との関係においても、うまく繋がりをつくることができていませんでしたが、僕も形は違いますが親との関係性において、お互いに思ったことをうまく伝えられないなどの経験があったので、その時の感情が蘇ることもありました。

― 淳の父親の義一(小林薫)と母親の道子(余貴美子)は、ある出来事をきっかけに、息子と向き合えないままでいる姿が描かれていましたね。

伊藤 : 喧嘩するつもりで親に会いに来たわけではないのに、結果的にギクシャクしてしまうとか、僕もそういうことがありました。だから、そういうシーンの撮影では、自分と重ね合わせてしまう分、自分が出てきてしまいそうで、バランスを取るのが難しくもありました。

阪本 : 親との関係については、僕も思うところがあって。僕の父親も子供への対応の仕方がわからないというか、叱り方がわからない人だったんです。「向き合えないでいる親と子供」の関係性は、作品づくりの糸口になりましたね。

あったかもしれない

「もうひとつの人生」を思う

― 淳の父と母は「ガット船」という、中央に巨大な空洞があり、砂利や土砂を運ぶ船の運営を家業にしていました。そこで働く人たちに、小林さん、余さん、石橋蓮司さんなど大ベテランの俳優の皆さんをキャスティングすることは早い段階から決めていたそうですね。

― 撮影現場では伊藤さんと大先輩の皆さんが交流する時間もあったと伺いました。

余 : 現場では、おじさま方が「立ったまま靴下が履けねぇ」という話をしているわけなんです。

小林 : そうそう、衣裳さんに履かせてもらってるとか。

阪本 : 俺も履けねぇんだ、とか言って。

余 : それを伊藤さんは、ずっと隣でウンウンと聞いていて。本当に優しい青年なんです。

伊藤 : いや…(笑)。

― 小林さんと余さんは、現在の伊藤さんと同じ20代のはじめに自ら劇団に入り、俳優の道を歩き出されました。そこから、今まで俳優を続けてこられたわけですが、その中で立ち戻ったり自分を確かめたりする場所はあったのでしょうか?

小林 : 何でしょうね…表現を続けるとか、役者を続けるとかを強く意識はしていませんでしたね。いつもどこかで「役者はいつでもやめられる」と思っていました。「役者をやり続ける」という考えを、特に若い頃は持ちたくなかったんです。

それは、僕が「劇団員募集」という情報を得て飛び込んだ先の、唐(十郎)さんが主宰する状況劇場に色んな意味で救われたからなんです。そこは、僕にとってこれまでで一番違和感のない世界だった。自分が解放されていく場所だったんですよね。

― 状況劇場は、神社境内や公園などで「紅テント」をはって公演を行い、60年代のアングラ演劇の中心的存在となった劇団です。麿赤兒さんや不破万作さん、根津甚八さん、六平直政さんなど多くの俳優を輩出しました。

小林 : もし他の劇団へ入っていたら、僕の場合はもっと迷子になっていたような気もする。だから「続けている」というのは、僕一人の力ではなくて、これまで出会ってきた色んな人に助けてもらったのかな…導いてもらったのかな…そういうことの積み重ねの先にあったことという気がするんです。

余 : 私が自由劇場にいるときは、何を見せても「面白くない」と叱られて、本当にひどい扱いを受けました(笑)。それまでの人生では聞いたことのないような言葉を投げかけられることもあったんです。でも、そうやって言われてもヘラヘラと笑えて楽しいと感じている自分を、「強いな」と俯瞰で見れている自分がいて。

― 余さんは、串田和美さんが率いる六本木の地下劇場を拠点に活動する、自由劇場(後にオンシアター自由劇場と改名)に入り俳優の道を歩みはじめます。その後、劇団「東京壱組」を同じ自由劇場にいた大谷亮介さんらと旗揚げされますね。

余 : 淳と同じように、私も本当の自分の気持ちなんてわからないし、「本当のこと」なんて一つもわからないんだけれど、わかったような顔をしてグルグル生きてきました。誰かに「自分のことわかってるの?」と聞かれようものなら、「そんなの聞かれたくないよ!」という感じでずっと生き延びてきたんです(笑)。

本当のことなんてわからないけれど、生きる執着はある。そういう意味での「バカ」で本当によかったなと。淳もそうじゃないですか。「これから、どうなるだろう?」と思う日々なんだけれど、「全然生きる、生き続けていく」。そんな若い頃だったなと思います。

小林 : 僕も『冬薔薇』を観て、「あれ? これ俺のことじゃないかな」と思ったんです。脚本を読んで撮影している段階では、こういう突きつけられ方をするとは予想していませんでした。だから、観終わった後、変な感動をしてしまって。変なって言ったらアレなんだけれど…(笑)。

阪本 : それは嬉しいですね。

― 小林さんは、今作のどんなところに、ご自身を重ね合わせられたんでしょうか?

小林 : 自分は人生に蹴つまずいて、芝居を始めたようなものなんです。その前の18歳ぐらいの頃は問題児で、よく喧嘩してボコボコになったりと、周りに迷惑をかけているような人間だったから。それで、演劇青年だった僕の兄貴が面倒を見ていてくれた時期があって。

兄の勧めで俳優養成所に入るんだけれど、そこでも「ここは自分がいるべき場所じゃないな」と感じてしまい、上京してたまたま観た紅テントの芝居で、何ていうのかな…掻っさらわれてしまった。もし、あのとき強烈な出会いがなければ、人生の袋小路に入っていたと思う。多分、「冬薔薇」状態だった(笑)。

― なるほど。そういう意味での「これ俺のことじゃないかな」だったんですね。

阪本 : 僕も小林さんに乗せられて話すけれど、道子が淳に向かって言う「背筋がゾッとしたことなんてないでしょう?」というセリフがあるでしょう。あれは僕が、自分自身の姿にゾッとした経験からきているんです。

― それは、どういうことでしょう?

阪本 : 思春期の頃、僕は「学校に行きなさい」「友達をつくりなさい」と言われることが本当に嫌で気持ち悪くて、「一人ではなぜダメなのか?」と、学校に行きたくなかったんですね。で、仮病を使って休んでたんだけれど、その仮病も通じなくなると、また階段の上からダイブして怪我するとか色々な手を使って学校に行かない理由をつくってたんです。

最終的にどんな手も通じなくなって何をしたかというと、家にあった文鎮で頭を殴り続けました。嘔吐し、病院でレントゲンを撮ったら、頭の骨にヒビが入っていて。

小林 : わー…。

阪本 : でも、そんな状態に自分がなっても「これは親や学校の責任で…」と思っている自分がいて。そんな自分に気づいたとき、背筋がゾッとしたんです。

余 : あのセリフにそんなエピソードが…。脚本になくてよかったね(笑)。

伊藤 : はい…。

阪本 : これは、また別の作品にとってあるんです(笑)。で、そんな自分の姿にゾッとして、これはもう決めなければいけないと。映画が好きだったので、「映画監督になる」って決めたんです。

― 「なりたい」ではなく、「なる」と。

阪本 : 「なりたい」だと挫折するから、「なる」。それが果たされるのは、何歳のときでもいいという覚悟で。僕が17歳のときのことですね。

伊藤健太郎、小林薫、余貴美子、阪本順治監督の

「心の一本」の映画

― 先ほど、余さんが「淳は『これから、どうなるだろう?』と思う日々を過ごしているけれど」と、おっしゃっていましたが、まさに今作を観た人は映画で描かれなかった淳のその後の人生に思いを馳せると思います。撮影が終わって時間が経った今、改めて伊藤さんは何を思われますか?

伊藤 : そうですね…やっぱり……お芝居が好きだなって。ものづくりの現場が好きで、そこに携わりたい、ということですね。一年というお休みをいただいている間、実はもうこの世界には戻れないんじゃないかと思っていたので、自分にできることは他にないかと探したんです。でも、何も見つかりませんでした。

14歳の頃からモデルをはじめたので、これ以外の生き方を知らないということもありますが、それ以上に、何としてでもお芝居の世界に戻ってきたいという思いが強かったです。

― 大ベテランの皆さまも含めた、第一線で活躍するキャスト・スタッフとつくりあげた今作でそれが果たされたわけですが、ご自身の中で起こった変化などはありましたか?

伊藤 : 撮影現場に向き合うスタンスはこれまでと変わらないのですが、少しは自分を俯瞰できるようになったかなと。現場では追い込まれてはいたんですが、前より余裕を持って撮影に入ることができているように感じます。もちろん、まだまだではあるんですが。

あと、同世代の人もそうですが、阪本監督、小林さん、余さん、石橋さんを始めとした、僕が生まれる前からこの世界にいらっしゃる大ベテランの方々の…。

阪本 : 年齢差を強調するなよ(笑)。

伊藤 : えっ…なんて言えばいいんだろう! 難しい…大先輩の皆さまの(笑)、背中を見れたことは財産だなと。

例えば、(石橋)蓮司さんは70年近く俳優を続けられているわけですが、僕は今の蓮司さんの年齢になったときも、あんな風に背筋を伸ばして、撮影現場に入っていけるかなと、かっこいい背中を見て思うんです。追いかける背中ができたことは、僕のこれからの励みになっていくんだと思います。

阪本 : インタビューのはじめに「40歳の年齢差が」と言いましたが、いざ現場に入って一本の映画をつくるとなったら、年齢は関係ありません。飲み会となれば、「昔はな…」となってしまいますが、ものづくりはそういうことじゃない。映画では「いま」を切り取っているわけだから。

余 : そうですね。最近は、おばあちゃんの役を演じることも多くて、孫ぐらいの年齢差がある役者さんとご一緒することも多いんですが、それぞれ役になって現場に存在しているんで、世代の差による違和感を感じたことはありません。年齢だけではなく、異なる言語を話していても、ものづくりの現場では関係ないですね。

― では最後に、皆さんが立ち戻る場所となるような「心の一本の映画」を教えていただけますでしょうか。

阪本 : 一本は難しい…。でも、あえて言うならば、さっきの話の続きではないけれど、映画業界に入りたいと上京したばかりの頃に名画座で観た大島渚監督の『愛と希望の街』(1959)ですね。

― 『愛と希望の街』は、当時27歳で新人だった大島渚監督の長編映画デビュー作です。鳩の帰巣本能を利用して詐欺の商売をする貧しい少年と、その鳩を買った富裕層の少女との交流が描かれます。

阪本 : 衝撃でした。東京に出てくる前も映画が好きだったから、観てはいたんですが、なんせハリウッドの「何があっても、ラストでは男女が最後抱き合って終わる」ような大作映画しか観てなかったので、「金持ちと貧乏人は一生わかり合えない…だが、わかり合えなくて良い」と映画に突きつけられて、「映画ってこれでいいのか!?」とショックを受けましたね。

それから名画座通いをする中で、影響を受けた映画はたくさんありますが、一本と言われたらこれかな。この映画の影響で、実際に大島渚さんの家まで行ったんだから(笑)。

小林 : 僕も、この流れで一本というなら、溝口健二監督の『赤線地帯』(1956)ですね。

― 『赤線地帯』は巨匠・溝口健二監督の遺作で、売春宿で働く5人の娼婦を、三益愛子さん、木暮実千代さん、京マチ子さん、若尾文子さん、町田博子さんなどの、当時の日本映画を代表する名優が演じ、どんな状況に置かれようとも生き抜こうとする女性の姿が描かれています。

小林 : 三益さん演じるゆめ子が、最後に歌をうたうシーンでハッとして涙した記憶もあるんですが、特に記憶に残っているのは、黒澤明監督や小津安二郎監督などの作品に数多く出演した田中春男さんのシーンですね。

― 田中春男さんは、売春宿に通うサラリーマンの常連客を演じています。

小林 : その客が、常連の娼婦をほっぽり出して京マチ子さん演じる若い娼婦を選び、お風呂に入るシーンで、その常連の娼婦が客に向かって「いったいこのザマはなんだい! 人のことバカにしやがって!」と激怒するんですが、それに対して「同じ魚買うにしても、古いやつより新しいの買いたくなるのが、これ人間の人情や」って諭すんですよ、田中春男さん演じる客が。

小林 : それが、なんとも悲しくて。悲しいんです。女性の俳優さんと共演するときは「溝口監督の『赤線地帯』をぜひ観てください」って、勧めていた時期もあるくらいに好きな作品です。

阪本 : 将来、小林さんには田中春男さんのような役をやってもらいますよ。

小林 : いやいや(笑)。田中春男さんや三井弘次さんとか、ちょっと癖のあるような俳優さんは本当に大好きで、よく出演作を観ていました。伊藤雄之助さんとかもいい味なんですよね。

余 : 私は、アキ・カウリスマキ監督の作品が大好きなんです。以前、私の好きな映画を上映するという映画館の企画に参加させてもらったことがあるんですが、その時もカウリスマキ監督の作品を選びました。

特に、『過去のない男』(2002)と『マッチ工場の少女』(1990)という作品が好きなんですが、どちらも「ダメな人たち」が描かれているんですよね。でもそのダメさ加減が自分の琴線に触れたといいますか、「この雰囲気の中に入りたい、この人たちに会いたい」って思いました。今でもずっと好きな映画なんです。

― 『過去のない男』は、フィンランドのヘルシンキを舞台に、暴漢に襲われ記憶喪失になった男と彼の面倒をみる救世軍の女性との恋模様が描かれた作品で、第55回カンヌ国際映画祭ではグランプリを受賞。『マッチ工場の少女』は、『パラダイスの夕暮れ』(1986)『真夜中の虹』(1988)に続く“プロレタリアート三部作”の第三作で、マッチ工場で働いて家族を養う少女の孤独が描かれます。

余 : そういえば、今回ご一緒した石橋蓮司さんに、「お前、工場の女似合うよなぁ」ってずっと言われてたんですよ。私は、もうちょっと豪華絢爛な美しい衣裳をまとった役に似合いたいと思っているんですが…(笑)。

伊藤 : 好きな映画はいっぱいあって迷いますが…ひとつ思い浮かぶのは『アルマゲドン』(1998)ですね。

― ジェリー・ブラッカイマー製作、マイケル・ベイ監督のコンビが手がけたSFパニック・スペクタクル大作ですね。当時、『ダイ・ハード』(1988〜)シリーズなどで人気絶頂だったブルース・ウィリスが主演、エアロスミスによるテーマ曲『ミス・ア・シング』も全米シングルチャートで1位を記録し、1998年の世界興収NO.1の大ヒット作になりました。

伊藤 : 僕は、この映画の影響で、宇宙飛行士になるのが夢だったんです。小学生の頃に初めてこの映画をテレビの放送で観たんですが、そんな風に何かに影響を受けたのも初めてで。誰かの人生に影響を与えたり、変えたりすることができる映画って、すごいなと思うんですよね。

― PINTSCOPEでも「心の一本」を伺う中で、映画を観て人生に大きな影響を受けた人の話をたくさん聞いてきました。

伊藤 : いま、こうして自分も役者をやらせてもらっているのですが、改めて誰かの人生に影響を与えるこの仕事へ携わっていることに気持ちが引き締まります。映画に影響を受けた自分だからこそ、より一層その思いをこれからの自分の糧にしていければと思います。