目次

ゴッホなど芸術家の視点で、

まだ見ぬものを、つくりだす

― 今作では、自然の中でゴッホの目が捉えた景色を、ゴッホ自身の感覚を通して映し出したような映像がとても印象的でした。特に、ひとつの映像で半分をクローズアップ、半分を素通しにしてめまいを覚えるような効果を使ったシーンは、まるで映画を観ている自分がゴッホになって、世界を体感しているようでした。遠近両用サングラスを使ったことでのアイデアだったようですね。

シュナーベル : 私は、それがゴッホの視点かもしれないと思ったんです。普通とは異なる形で自然を見る方法としてね。これまでに私は何本か映画をつくってきましたが、そこで発見したことがあります。それは、一人称視点で映画をつくるのが好きだということです。つまり、他の人に起こっていることを客観的に見るのではなく、まるで自分自身に起こっているように感じられるものが好きだということなんです。

― 今作でも、ゴッホの目となって、彼が見ている世界を体感できるシーンがたくさんありました。

シュナーベル : 『潜水服は蝶の夢を見る』(2007)では、まるで自分が閉じこめ症候群(※眼球を動かすことと、まばたき以外のすべての自己の意思による運動に障害が起こる状態)である主人公の身体の中に入りこんだような気がしますよね。

― 脳梗塞によって左まぶた以外が麻痺してしまった元「ELLE(エル)」誌の編集長・ジャン=ドミニク・ボビーを描いた監督作品ですね。確かに、主人公の主観から捉えたショットが使われていて、身体も動かせず、言葉も話せない主人公の中に閉じ込められてしまったような感じがしました。

シュナーベル : 私は、絵画を鑑賞するときのような誰も介在しない直接的な経験が好きなんです。だから、映画もそのようなものにしたかった。ゴッホは新しい視点で物事を見ていた人なので、今作でもその新しい視点を直接体感できるように描きたかったのです。

― 今作をつくったきっかけは、オルセー美術館の『ヴァン・ゴッホ/アルトー 社会が自殺させた者』という展示をご覧になったことと伺いました。監督は「芸術作品の前に立っていると、その作品の声が聞こえてくる」とおっしゃっていますね。

シュナーベル : 私の記憶にある最初の絵画は、子どもの頃に母と一緒に見たレンブラントの『ホメロスの胸像を見つめるアリストテレス』(盲目の詩人ホメロスの胸像を見詰めるアリストテレスを描いた肖像画。ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵)でした。私はその絵からかなり影響を受けたのですが、カラヴァッジョも、ゴヤも、ベラスケスも、ジョットもゴッホも大好きです。ゴッホは、絵の世界における巨人であり、美術界に重要な功績を残したアーティストのひとりだと思っています。

でも最初は、ゴッホの映画をつくりたいとは思いませんでした。だって、もうすでにゴッホの映画はたくさんあるじゃないですか! でもあるとき、私ならばゴッホを通して「画家であること」を語れると思ったんです。

― ご自身も画家だからこそ、ゴッホを通して語れることがあると。

シュナーベル : 「絵画とは何か」についての映画をつくることができるのではないかと考えたんです。ゴッホは、生きているうちは評価されませんでした。映画の中で、彼は絵を描く理由を尋ねられた時、「神は自分を、まだ生まれていない人々のために画家にしたのかもしれない」と語ります。

― 病院でゴッホが聖職者と語り合う場面ですね。自らも聖職者を目指していた時期があるゴッホが、「なぜ絵を描くのか」という問いに対して、神との関係において語る姿が印象的でした。

シュナーベル : 彼が絵を描いたのは、売ろうと思ったわけではなく、それが彼の喜びだったからです。売れたら売れたで喜んだとは思いますが、それが動機だったわけではないはず。

私にとって映画づくりも、ビジネスではありません。映画を製作するためには役者もカメラマンも必要ですが、あくまでも映画という形態で自分を表現したにすぎません。映画はとても大きな産業ですが、映画のチケットを売るために計画して映画をつくったのではないのです。私たちであればこの物語を語ることができると思ったのでつくった映画なんです。

― シュナーベル監督は、今作を含め6本の映画を監督されていますが、それは絵画と同じ自己表現であると。

シュナーベル : それは『永遠の門 ゴッホの見た未来』においてのウィレム・デフォーのような、お互いに信頼し合っている人たちと組んでものづくりができることが大きいですね。彼らとならば「とりあえずやってみよう」という、未知なことに足を踏み入れることができるから。

― “未知”なものをつくっているんですね。

シュナーベル : 私が絵を描くときもそうです。絵を描く前は、その絵を誰が買うのかなんてわかりません。私は描きたいから描くだけです。今回の映画もそのように、つくりたいからつくりました。

そういう意味で、私は「画家でもあり映画監督でもある」のではなく、まず画家であり、「画家であることを通じて映画をつくっている監督」なのです。

ゴッホやバスキアが死んでも、私が死んでも

作品は、新たな体験を与え続ける

― シュナーベル監督は画家として1970年代の終わりからずっと作品を生み出し続けてこられましたが、その時から映画をつくることに興味があったのでしょうか?

シュナーベル : いいえ、全く。それまで自分が映画監督になるなんて思ったことはありませんでした。スチールカメラすら持っていなかったんですから。私は絵を描く人間であって、映画は別の人の仕事だと思っていました。でも『バスキア』(1996)をつくった後、私の脳内にあるストーリーテラーの部分が動き出しました。

― 『バスキア』は、1980年代にニューヨークのアートシーンを席巻し、27歳の若さで亡くなった天才ジャン=ミシェル・バスキアを描いたシュナーベル監督の初作品ですね。バスキアは、ゴッホ同様、現在のカルチャーシーンにも大きな影響を与え続けています。同時期にニューヨークで画家として活動していたシュナーベル監督とは、友人関係だったそうですね。

シュナーベル : そうです。だから、バスキアの死後、ある人物が彼について私にインタビューをしにきたんです。その人物は映画の知識は百科事典並でしたが、アートについては何も知らなかった。彼がバスキアの映画をつくるというので、絵について教えて手伝おうと思ったんです。でも、私がいくらバスキアやウォーホルについての真実を伝えても、彼は耳を貸さなかった。

私は友人として責任があると感じたので、彼から権利を買い取って自分で映画をつくることにしました。他の人に語らせるよりも、バスキアを知っている人間が映画をつくった方がいいだろうと思ったんです。これが、私にとっての初めての映画製作経験でした。

― 『バスキア』は、デヴィッド・ボウイやゲイリー・オールドマンといった豪華キャストに加えて、監督自身の手で復元されたバスキアの作品たちも大きな見どころです。

シュナーベル : そして『バスキア』をつくった後、壮絶な一生を送った作家・レイナルド・アレナスの話を聞いて興味を持ち、こういう人のストーリーを映画にしたら面白いだろうなと思ってしまったんです。

― その後、制作された『夜になる前に』(2000)ですね。同性愛者であったためにキューバのカストロ政権下で迫害を受けた実在の人物の人生を描いた作品です。

シュナーベル : だから映画づくりのことをさらに勉強して、また映画をつくっていったというわけです。

― 『バスキア』同様、今作でも劇中にゴッホが描いた大量の絵が登場しますが、それらはすべて複製ではなく、この映画のために描かれたものだとか。

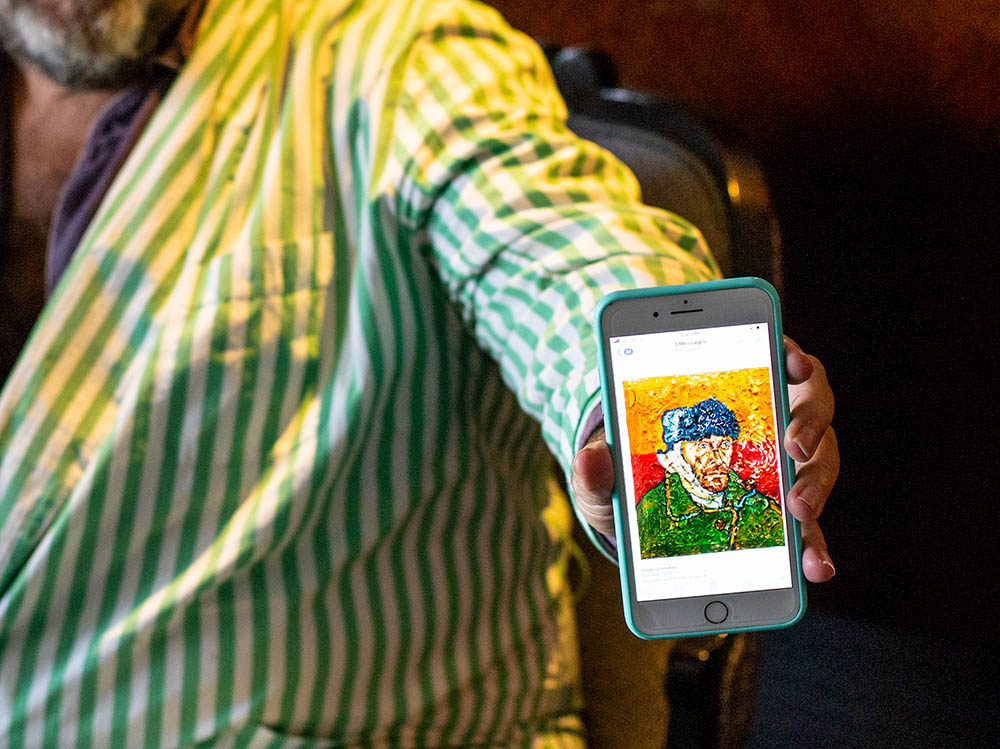

シュナーベル : 130点以上ありますかね? 私自身で描いたものもかなりあります。その中でも特筆すべきは、デフォーの絵でしょうね。映画の中の自画像はゴッホ役のウィレム(・デフォー)に似せないといけませんから、私が描く必要があったのです。まさに「必要は発明の母」ですね(笑)。(スマホに入っている画像を見せながら)これが私が描いた「ゴッホに扮したデフォーの絵」です!

シュナーベル : ゴッホは自分の絵を元にまた絵を描いたので、私も映画のために描いたこの絵を元にして、また絵を描きました。壊れた皿を使ったプレートペインティングも制作したんですよ。その作品は、えっと…そこにいる彼女の壁のあの線ぐらい! 2メートルくらいの大きさです !!

― ゴッホを演じたウィレム・デフォーもシュナーベル監督に一対一で絵画のレッスンを受けたそうですね。「役づくりの重要な部分は絵の描き方を学ぶことであり、物の見方を学ぶことだったんだ」とデフォーは語っています。

シュナーベル : 私はゴッホに「描きたいから描く」という妥協のない純粋さ、そしてそこにアートの本質を見出しています。だからこそ、今回は映画に登場する絵画が「実際に描かれたものである」と感じられることが重要だったのです。ある意味で、彼は自分の絵画を“永遠の門”の足元に置いたのだと思うのです。

「絵画とは」について考えることは、永遠について考察することでもあります。つまり、「芸術の持つ永遠性」について考えるということですね。

― シュナーベル監督は「美術は死という制限を超えることができる」ともおっしゃっています。ゴッホの感覚を体感し、彼の人生を追体験することを通して、「映画や絵画などの持つ永遠性」を感じることができる、と。

シュナーベル : 私もいつか死にますが、作品はなくなりません。私の絵も、永遠の門の隣に置かれるかもしれませんね。きっとこの映画も、ゴッホの絵の隣、永遠の門の横に置くことができるのではないでしょうか。

ジュリアン・シュナーベルの「心の一本」の映画

― では最後に、今作やゴッホの作品のように、シュナーベル監督に新たな世界を見せてくれた映画を教えてください。

シュナーベル : 25年くらい前に観たアンドレイ・タルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』(1971)です。

― 画家を描いた作品ですね。15世紀初頭のモスクワ大公国で活躍したイコン画家・アンドレイ・ルブリョフの物語です。

シュナーベル : あとは、ジッロ・ポンテコルヴォの『アルジェの戦い』(1966)、黒澤明の『七人の侍』(1954)などです。絵画や映画に関わらず、私が好きなアートは「自分もこの方法を使いたい」と思えるもの。驚かされたいんです。

― 例えば黒澤明の『七人の侍』は、複数のカメラや望遠レンズ、緻密な編集などによってダイナミックで迫力あるシーンを生み出し、世界中で高い評価を受けています。日本の映画も観られるんですね。

シュナーベル : 是枝裕和の『万引き家族』(2018)もとても良い映画でした。

シュナーベル : 他にも、ヘクトール・バベンコの『ピショット』(1980)、マーティン・スコセッシの『レイジング・ブル』(1980)、フランソワ・トリュフォーの『大人は判ってくれない』(1959)、ジャン=リュック・ゴダールの『軽蔑』(1963)、フェデリコ・フェリーニの『8 1/2』(1963)、ピエル・パオロ・パゾリーニの『アッカトーネ』(1961)など、たくさん好きな映画はあります。こういった監督たちは皆、それぞれ独自の視点を持って、私に新しい発見を与えてくれるんです。