目次

本を読んだり、古いポスターを見つけたり。デビュー後も続けた、大好きなバイト。

― 南さんは、大変映画がお好きだと伺いました。前編では、4人いるお姉さまの影響で、フランス映画も観るカトリーヌ・ドヌーヴ好きな小学生だったという驚きのエピソードも。その頃から、映画をたくさん観続けてこられたんですか。

南 : そうですね。邦画を観るようになってからは、女優では高峰秀子さんとかも大好きでした。女優さんが出てない映画はつまらないですね。女優を観るために映画を観てる部分もあるので。学生のときは、池袋にある松竹系の映画館でもぎりのアルバイトもやっていました。

― 南さんがもぎりのアルバイトをしていたんですか!? それは、女優を始める前ですか。

南 : デビューした後もこのアルバイトをしていたので、私を見て「あっ、映画で観た女の子!」って言われることもありました(笑)。このアルバイトの何がいいって、チケットを売ったあとは、映画が終わるまで2時間くらい本が読めるんです。いろんな劇場の招待券がまわってきたし、倉庫の掃除を手伝うと『天井桟敷の人々』(1945年)などの古い映画のポスターももらえました。

― 自分でそのアルバイトを見つけてこられたんですか。

南 : 学生のときに顔の広い友達がいて、その友達が紹介してくれるバイトは間違いがなかったんです。その友達が「果歩、いいバイトあるから行かない?」っていうんで、「いくいく」ってついて行ったら映画館だったんですよね。そのこともあって、映画館がとても好きでよく通っていました。シネマライズ(東京渋谷にあったミニシアター。2016年閉館)がなくなるときは、すごくショックを受けましたね。大好きな映画館だったし。

― その当時に観て、印象に強く残っている映画はありますか。

南 : たくさんあるから、1本選ぶのはむずかしいな……そうですね……20代のころに観て衝撃が大きかった作品は、レオス・カラックス監督の『汚れた血』(1986年)ですね。エイズが騒がれだした80年代の半ばに、「愛のないセックスをすると病気が感染する」という設定でその時代を描いている作品なんです。色彩感覚も素晴らしかったし、その発想力やジュリエット・ビノシュの初々しい姿も、印象的でした。上映が終わって立ち上がれなくなったのは、あの1本でだけですね。

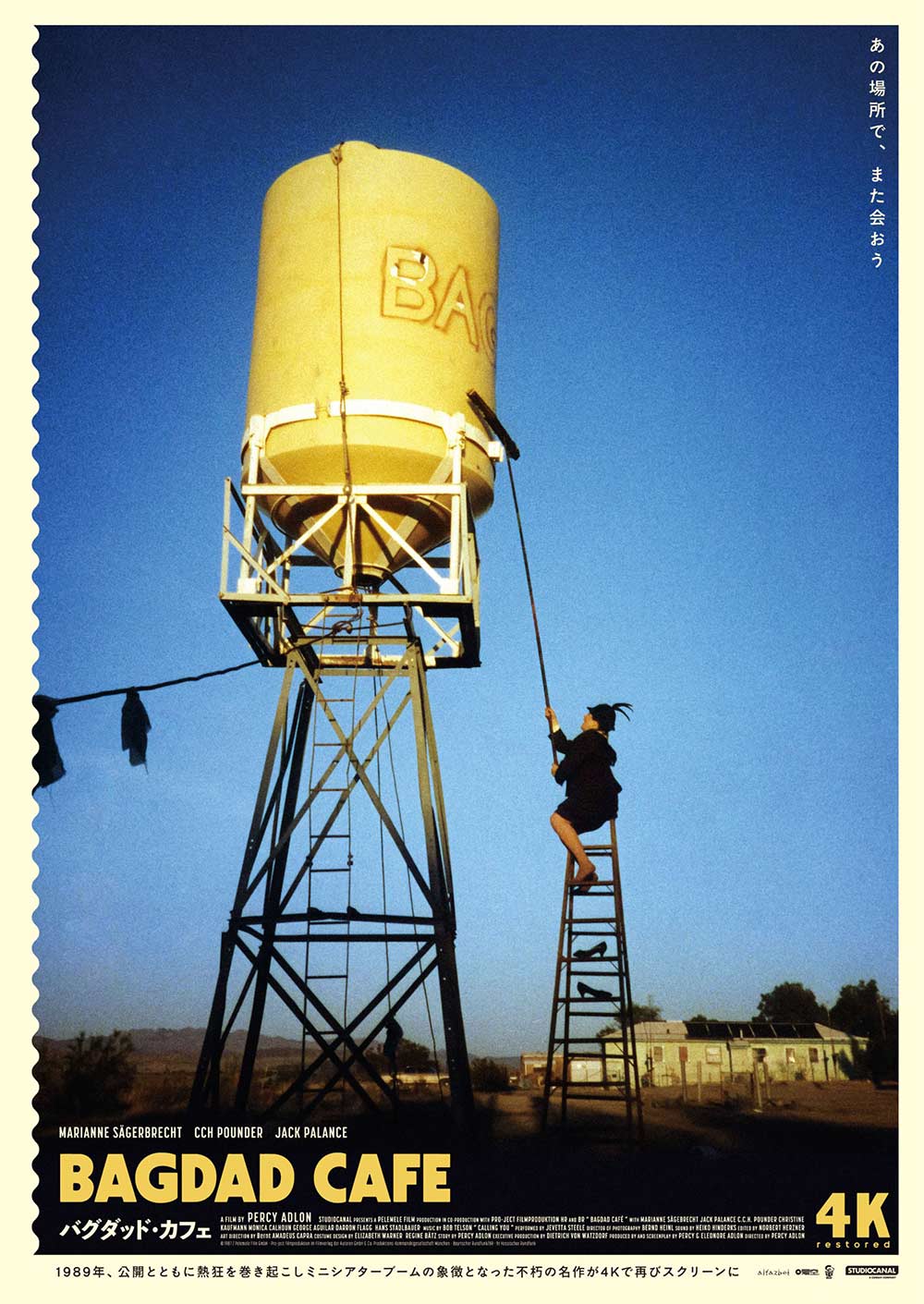

あと、『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017年)の世界観のように、映画で描くファンタジーはすごく好きですね。それを最初に感じたのが『バグダッド・カフェ』(1987年)です。小説ともまた違う、映像ならではのファンタジーの世界があると思います。映像に余白があって、そこに観ている人の想像力を介入させる映画が好きです。

上京して初めて観た映画が、運命の1本になった

― 南さんにとって転機となるような映画との出会いはありましたか。

南 : 人生の転機……それはやっぱり、小栗康平監督の『泥の河』(1981年)を観たことですかね。東京に出てきて初めて観た映画でした。当時、とても評判だったんですよね。新宿にある東映の小さい映画館で上映していたんですけど、連日長蛇の列で。大学の入学前に時間があったので『泥の河』を観たら、衝撃を受けてしまって。「こんな映画をつくっている人がいるのか」って。それで日本の映画も観るようになったんです。それから、偶然、読売新聞で小栗監督の映画『伽倻子のために』(1984年)の一般公募オーディションを見つけたんです。

だからその記事を見つけたときに「運命だ! これをやるために生まれてきた!!」って思いました(笑)。10代だったので思い込みが激しかったけど、それくらいの勢いでしたね。

― オーディションは長期間かけて行われたと聞きました。

南 : 何ヶ月も続く、長いオーディションでした。最初にひとつの場所に同年代の女の子が集められました。そこで一旦大きいオーディションは終わるのですが、それから個別の面談が始まりました。助監督さんが電話をかけてきて「○月○日にお時間ありますか? 喫茶店で監督が待っていますので来てください」って言うんです。それで監督にお会いして、「学校どうですか?」みたいな普通の会話をして、夕方近くになったら「ちょっとご飯でも食べましょうか」ってご飯を食べて。そしたら、「じゃあ、また連絡します」って別れる。それが何ヶ月も続くんですよ。

― 一見すると映画には関係のなさそうな不思議なオーディションですね。

南 : そうですよね。よくわからないオーディションだったけど、経験がないなりにも「個別に会って、役に合った人間を選ぼうとしているんだな」というのはわかりました。

― 監督は時間をかけて、一人一人じっくり見つめられていたんですね。合格はどうやって知らされたのですか。

南 : オーディションが始まって数ヶ月したある日、ふいに台本を渡されました。台本を見ると私の名前が載っていたので、それで初めて「あっ、私がこの役をできるんですね!」ってわかったんです(笑)。華々しく「おめでとうございます!」ってことではなく、すーっと映画に入っていくようでしたね。それから学校は休学して、撮影に行くようになりました。この映画では、何もないところから1本の映画ができるまでを1年通して全部見ることができました。自分の撮影がなくても、とにかく撮影所に行きましたから。

― 自分の撮影がないときは、何をされていたんですか。

南 : とにかくカメラの後ろに立って現場を見ていました。ロケにも連れていってもらえたので、そこでは荷物を運ぶこともしました。とてもありがたい環境でしたね。そのときは、その環境が普通だと思っていたけど、他の現場に行くとそうではなかったから「あの1年はなんだったんだろう」ってよく思い返しました。

― 当時のことを今でも思い返すことはありますか。

南 : 思い返すというか、あのときのことは忘れちゃいけないって思います。映画は自分の出番だけ行って終わりじゃない。完成するまでにはこんなに多くの人の手がかかっているんだってことを、初めて携わった映画で知ることができたのは、とても幸せなことだったと思います。最初に小栗さんに出会ったことが、今でもわたしが役者を続けられている一番の要因であり、この映画がわたしの原点になっているんです。

人と結びつくことの喜び。被災地で教えられた大切なこと

― 南さんは、東北大震災から7年たった今も、東北の保育園や幼稚園をまわり、子供達に絵本の読み聞かせをする活動を継続されています。それはどのようなきっかけで始められたのでしょうか。

南 : 東日本大震災後、1ヶ月経ったときに、避難所を22ケ所まわりました。その頃、私は役者の仕事は食べ物などをつくり出すわけではないので、「自分の仕事は世の中のためにも、人のためにもなっていない」って思って、けっこう無気力になっていました。そういう気持ちで被災地を訪ねていたら、みなさんがわたしに「ドラマに出て」って言うんですよ。びっくりして「えっ、どうしてですか?」って聞いたら、「ニュースは必要だから見るけど、今はドラマが見たいの」ってたくさんの方に言ってもらえたんです。そのときに、「私の仕事は誰かの役に立っているのかもしれない」って初めて思えました。

― 観客の生の声に、避難所で直接触れられたんですね。

南 : とても大切な時間でした。それまでは自分の熱情や制作欲求で仕事をやっていましたけど、自分の知らないところで人とつながっていることを、初めて被災地で教わりました。映画やドラマ、舞台に出ることが、私と「人」とを結びつけているんだって、被災地で会った人の顔を思い浮かべながら考えられるようになりました。写真家・星野道夫さんが「思いを馳せる場所の写真を見ることで、自分のつらい生活から想像の翼が飛んでいくんだ」とおっしゃっているのですが、たしかに自分がいなかったとしても、その場所に私の気持ちを飛ばせるんだなって感じたんですよね。

― その経験から役者としての意識が変化したことはありましたか?

南 : 演技しているときにそれを考えるかっていうと、考えないんだけど……それを知ったことで、また違う自分になれたと思います。……やっぱり、役は自分というフィルターを必ず通って役を生み出すから、変わっているのかもしれませんね。