目次

緒形拳さんや山﨑努さんが演じる

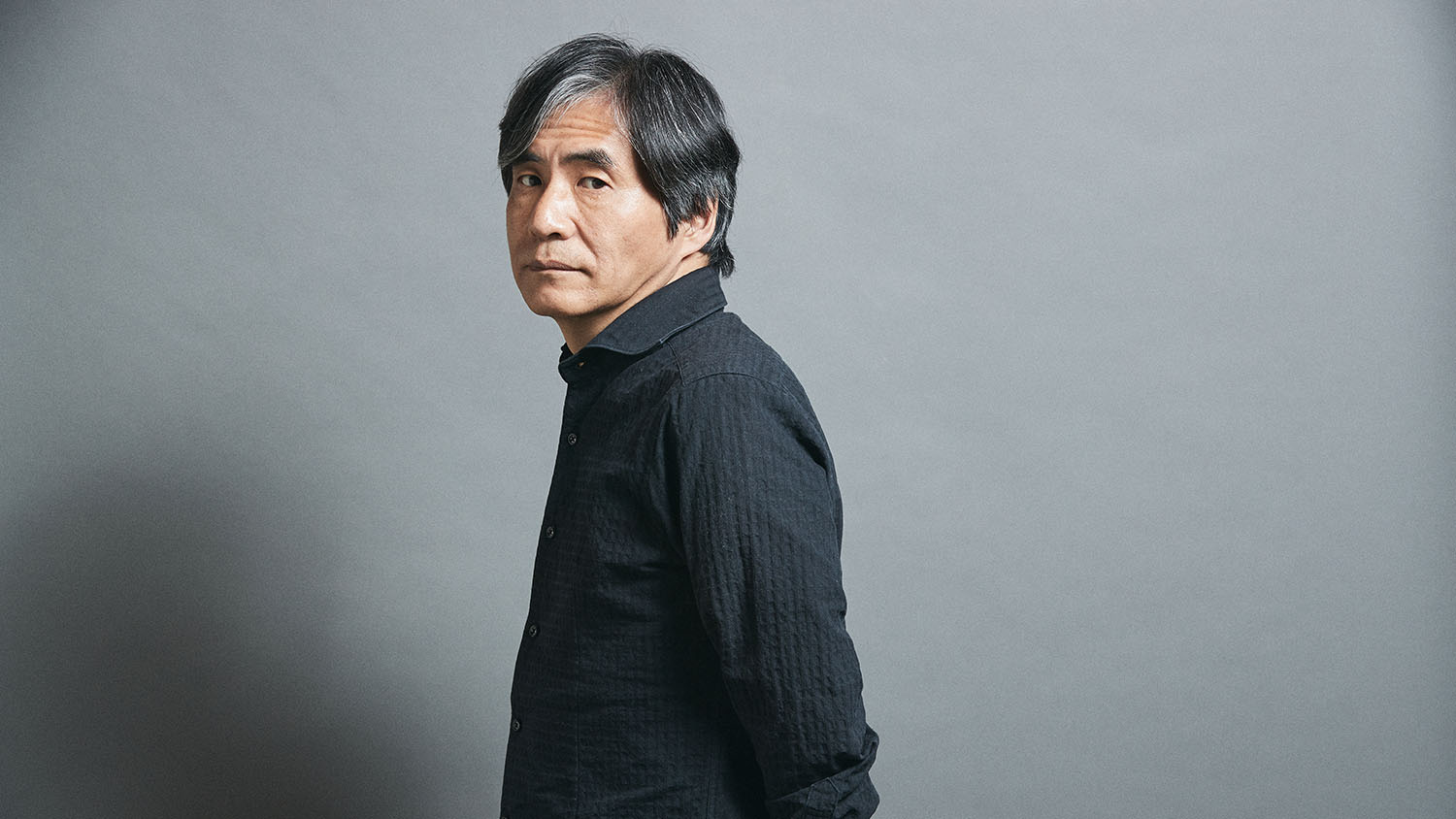

善でも悪でもないヒーローに憧れてきた

― 今作で、声を務めている松山ケンイチさんと早乙女太一さんはどちらも、中島さんが希望されたキャスティングだったと伺いました。お二人は、中島さんが座付き作家を務める劇団☆新感線にも多く出演されている俳優ですね。それぞれに、どういうヒーロー像を見ていらっしゃいますか。

中島 : 松山君から「中島さんが僕にあてる役は“熱血なバカな役”が多いですよね」と言われたんだけれど、まさにそう(笑)。彼の役者としての面白さは、肉体的で気立てのいい、一本気な人物を演じた時に出ると思っているんです。映像の作品だと、松山君は繊細な芝居が要求される役所が多いけれど、僕が脚本を書く時には、彼のそういう面を描きたくなります。

(早乙女)太一君からは、「僕って大体何かを背負っている役ですよね…。」って(笑)。それもその通りで、「君の佇まいが背負っている人のそれなんだ!」って感じるんですよね。

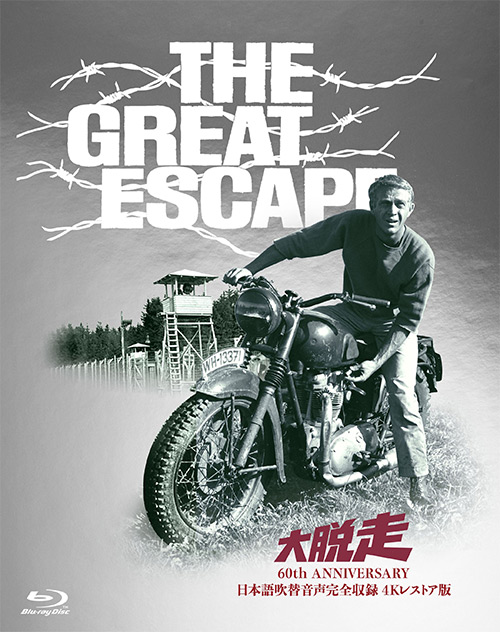

― 中島さんは、これまでにアニメや舞台などで、様々なヒーローを描かれてきましたが、ご自身はどのようなヒーローに憧れてきましたか? ちなみに劇団☆新感線の演出家・いのうえひでのりさんは『大脱走』(1963)のスティーブ・マックイーンが、マイフェバリットスターとおっしゃっていました。

中島 : 『大脱走』は、僕も大好きな映画です。ただ、僕の“ヒーロー”でいうと時代劇「必殺シリーズ」で緒形拳さんが演じた『必殺必中仕事屋稼業』の“知らぬ顔の半兵衛”と山﨑努さん演じた『必殺仕置人』の“念仏の鉄”ですね。

― 表向きは普通の職に就いていますが、依頼を受けると復讐の代行を請け負う“裏の顔”を持っているという登場人物ですね。

中島 : 彼らが善でも悪でもない存在であるところに惹かれました。依頼を受けるかどうかの判断は自分の意志に基づく、自分の“美意識”と言ったらいいのかな。そして飄々と生きているように見えても、最後は業を背負うということからは逃げない。そういう清濁あわせ呑んでいるカッコよさに魅せられたんでしょう。

― 勧善懲悪の物語が時代劇の主流だった当時、お金を貰って人を殺すことをいとわない主人公は異例だったそうですね。

中島 : 実は劇団☆新感線の舞台『髑髏城の七人』を1990年の初演の際、初めて書いたとき、古田新太が一人二役で演じた“捨之介”と“天魔王”という、時を経て相対することになる二人の役は、もしあの当時映画化されるなら、山﨑努さんに演じて欲しいと思っていました。どちらも演じられるのは山﨑さんだなって。

― 善でも悪でもない存在だったところに惹かれたということですが、中島さんがこれまで書かれた作品は、善と悪の曖昧さや、「正しとは何か」を問う作品が多いと思います。今作もまさに、そうですね。

中島 : 僕が若い時は、すべてのものに寄りかからず「一人で立っている人」が一番強いと思っていたんです。一人一人が依存せず自立している。その上で、周りとの人間関係を築くのが最善だと。初期の『髑髏城の七人』(※初演以降アプローチを変えながら9作公演されている)はそう思いながら書いていました。

でも、歳を重ねるに連れ、もう少し迷い葛藤する人物を描いてもいいのではという想いが湧き上がってきたんです。でも葛藤はするけれど、自分の根っこにあるものは失わない。

― 今作の主人公・ガロも、自分が「火消しである」という一点は何があっても揺るがされません。

中島 : そういう、行き過ぎたくらい自分の美意識を透徹している人たちを描きたいんです。それでもお互いがお互いを認め合っているという。今作も含めた今石監督との作品、『天元突破グレンラガン』『キルラキル』、では特にそう思っていました。

― 主人公・ガロと敵対していたリオは自分の宿命を知ることになりますが、ガロのそういう面に救われ、最終的に二人は手を取り合う関係になります。

中島 : それぞれが違いを認め合いながら、大きい存在にぶつかって突破していく人間を書き続けていきたい。それは現実世界では難しいことかもしれないけれど、せめて僕が描く物語ではそういう夢を語りたいんです。

迷ったときは、自分が信じる「物語」を思う

― 中島さんは、ものづくりをする中で、迷う時や行き詰まった時、どういう方法で突破されていますか。

中島 : 手を動かしますね。手が脳を導いて、突破口が見える時があるんです。会話でストーリーを語るシナリオは、ひとつの会話がハマった瞬間、その先までパーっと見通せるということがあります。そこに辿り着くまでに、行き詰まっても、とにかく言葉を紡いでいくんです。

― 身体が教えてくれるということでしょうか。

中島 : お皿を洗っていたり、散歩していたり、そういうことをしている時にポンと閃くことは結構あります。例えば、『天元突破グレンラガン』の「天元突破」という言葉は、洗濯物を干している時に、「…天も次元も突破して…天元突破だ!」と思いつきました(笑)。

中島 : あと、観客である自分自身が面白いかどうかということも、ものづくりをする上での指針にしています

― 自身は作り手である前に、いち観客でもあるということですね。

中島 : 僕は子供の頃から、映画や本やドラマなどいろんなものを見たり読んだりして、物語に救われてきました。辛いことがあっても、この話があるから乗り越えられたという経験をしてきた。また、僕は高校生の時から脚本を書いてきましたが、創作することでも救われてきたんです。

だから「物語」というものは、自分の中だけでなく、自分の人知を超えたところにも存在しているような気がしています。

― 自分の信じてきた、救われてきた「物語」という存在が中島さんの根っこにあると。

中島 : 迷った時は、その自分が信じている「物語」というものから逃げていないか、裏切っていないかを考えますね。自分が観客としてこの作品が素直に面白いと思えるかどうかを。それは、自分が面白ければいいというわけではなく、自分が観客として楽しめなければ、他の人も楽しめないということです。

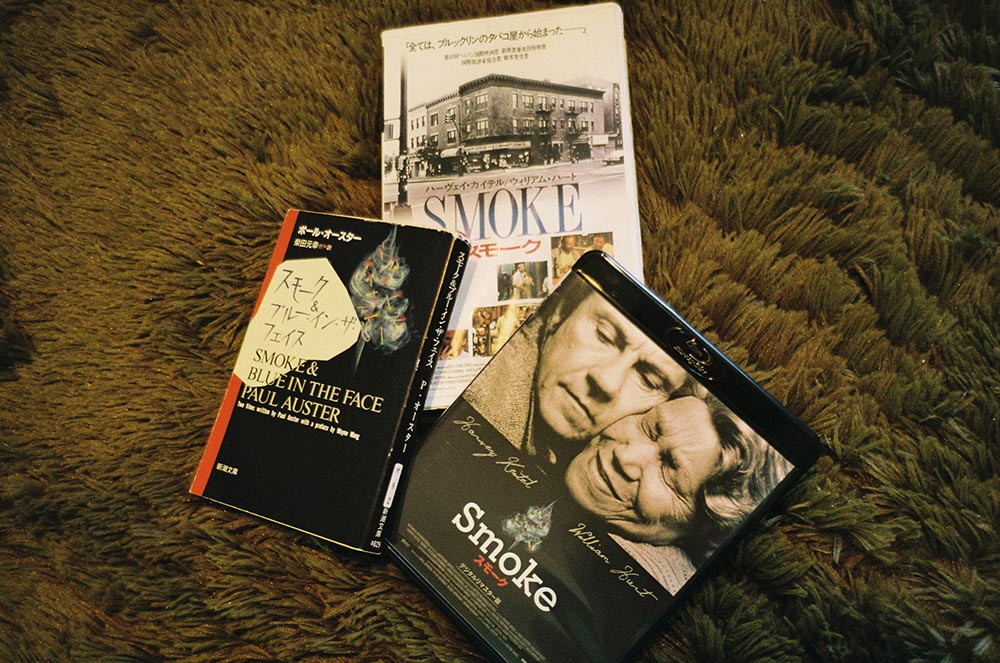

中島かずきの「心の一本」の映画

― 中島さんは、子供の頃から映画がお好きだったそうですが、中島さんにとって映画はどういう存在だったのでしょうか。

中島 : 僕は福岡の片田舎で育ったので、映画は「こんな世界もあるのか」と教えてくれる窓でしたね。子供の頃は名画座もなく、ビデオもまだ簡単に借りることができない時代だったので、テレビで放送される映画が唯一の「映画」でした。

今は、だいたい原稿に行き詰まっている時に、「仕事しなきゃなー…映画観たいなー…」と映画を観たくなりますね(笑)。現実から逃避できる世界です。

― では最後に、中島さんにとって心の一本の映画を教えてください。

中島 : 『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(1981)ですね。この作品を観るまでは、観客の緊張が緩む瞬間、いわゆる観客が「だれる」時間が作中にあるのは仕方ないと思っていたんです。でも、この映画は最初から最後まで、面白いまま終わってびっくりしました。初めて観た当時、映画館は入れ替え制ではなかったので、観終わってからボーッとしていたら、二回目が始まっちゃって。そして、二回目も面白いまま終わるという(笑)。そういう経験は後にも先にもこれだけでした。

『インディ・ジョーンズ』シリーズの第1作目のこの作品は、主人公のインディアナ・ジョーンズが冒険家としてより、学者として行動するんです。そのキャラクター造形も含めて、発見しかない作品でした。始まった瞬間からラストシーンまで面白い作品を、人間がつくれるのかと驚きましたね。願わくばそういうものを、自分もつくりたいと思わせてくれた一本です。

![必殺仕掛人 劇場版 DVD-BOX[DVD]](https://www.pintscope.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/DA-5174_01_S.jpg)