目次

「息のできる場所」をさがして

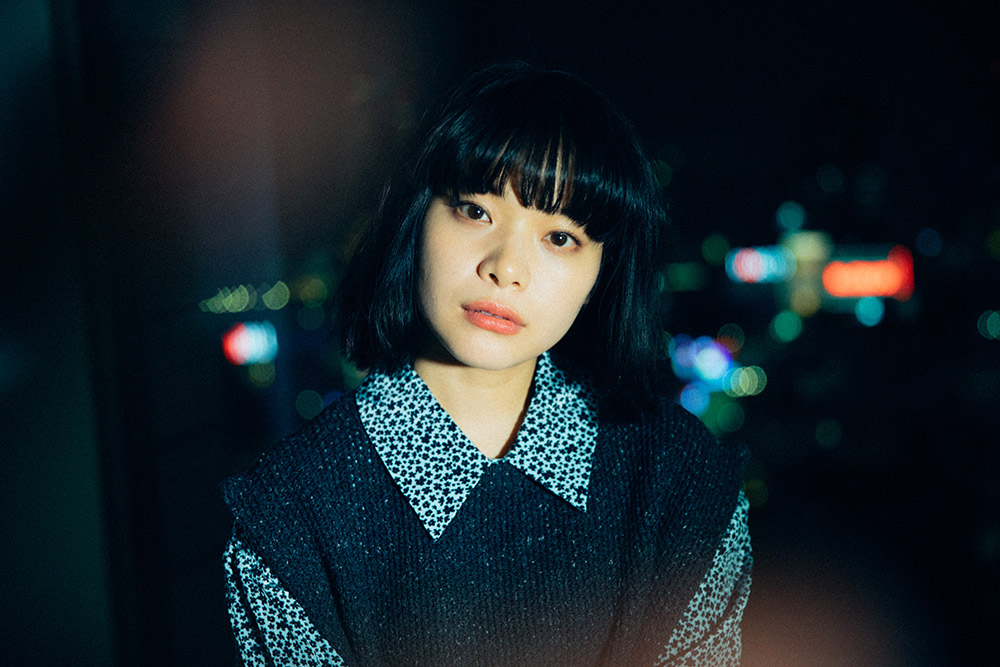

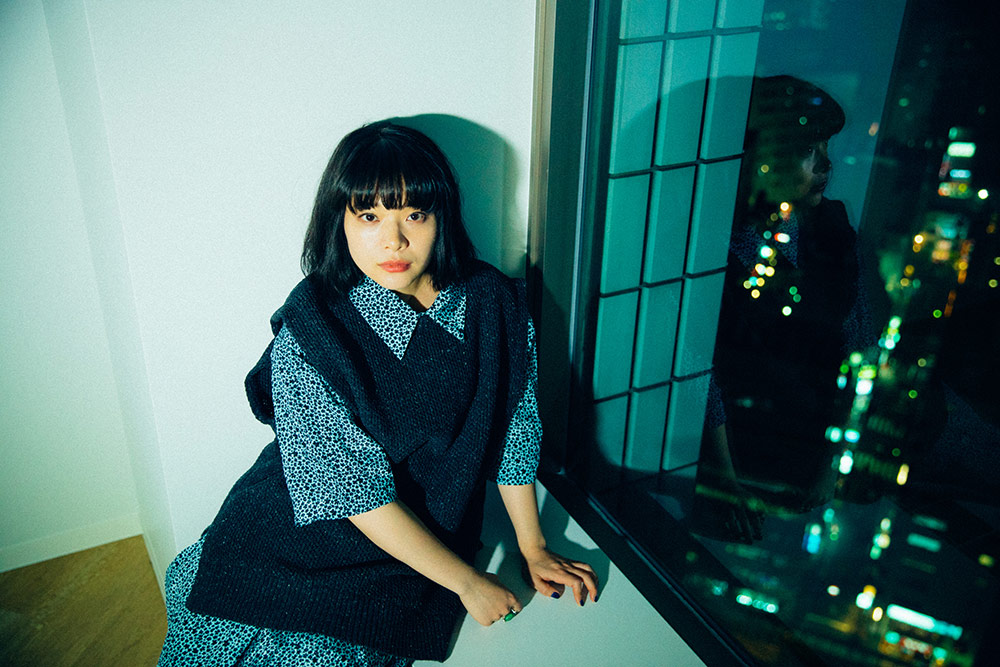

(取材部屋に中川龍太郎監督が入ってくる)

中川 : 岸井さん、こんにちは。

岸井 : お待ちしてました! 今日は中川監督と思う存分、お話しできるのが嬉しいです…! 『やがて海へと届く』について、一人で色々と考えてきたので。

中川 : お待たせしました。…岸井さんのネイルの色、すごくいい色ですね。夜みたいな色ですね。…今作にもそういうセリフがありましたよね(笑)。

― 岸井さん演じる真奈の部屋に、家出をしたすみれ(浜辺美波)が訪ねてきて、久しぶりに二人の時間を過ごすシーンですね。すみれが「真奈の部屋落ち着く。海の底みたい」とつぶやきます、二人でネイルを塗りながら。

― その言葉に対し、真奈は「安心するような場所づくりをやりたいなと思ってるんだよね」と返す印象的な場面です。岸井さんは、今作について「胸が詰まるような思いの先で、息が出来る場所をさがす物語です」というコメントを寄せられていましたね。

中川 : 素敵な言葉でしたねぇ。本当に。

― 真奈は、劇中すみれを含めた大切な人とのいくつかの関係性を失ってしまうわけですが、そんな真奈を通して岸井さんは、「息ができる場所」とは、どんな場所であると感じられましたか?

岸井 : うーん…。「場所」というよりは、「どこにいても二人でいれば」っていう感じですかね…。真奈は、二人で一緒にいられさえすれば、きっとどこだって良かったんじゃないかな。そして、すみれもきっと同じように思ってくれてたんじゃないかなぁと…。

中川 : 確かにね。

― 「どんな場所にいるか」ではなく、「誰といるか」が重要だと。

中川 : いまは特に人との関係も途切れがちになってしまっている状況なので、心から安心できる場所を持っている人が少ないんじゃないかな。

岸井 : 私、今作について思いを巡らせながら取材を受けていると、「あぁ、やっぱりすみれは隣にいないんだ」って、しみじみ思ってしまったんですよね。それがなんだかちょっと切なくて…(笑)。

中川 : いま真奈の隣に、すみれは存在しないという感覚がある?

岸井 : あります!「“いま”は、もうここにはいない」ということを、話していて改めて実感したというか…。

中川 : そういう意味では、「息ができる場所」とは「大切な誰かと過ごした時間」であるとも言えるのかもしれないですね。真奈はすみれと一緒にいた時間に戻ることで、心の平穏を保つというか、その時間こそが、深呼吸できる場所になる…。それは、僕にとっても刺さるなぁ。

― 以前、中川監督にお話を伺った際、『四月の永い夢』(2018)では「人生の春に閉ざされて、出られない」「自分の世界に閉じこもっている」状態の主人公を描いたとおっしゃっていました。

中川 : 僕のなかにはずっと、学生時代に自死した友人とのことがあって、精神的にキツい時は彼のことを思い出すし、その時間に閉じこもることで自分の精神を安定させているところがある。いま岸井さんの話を聞きながら、ふとそのことを思い出して、ちょっとドキッとしたんです。

― 『わたしは光をにぎっている』(2019)では、街の再開発によって自分の大切な場所が失われてしまう主人公たちを描いていますね。

― 中川監督は、「今まで死という部分をフォーカスして作品を作ってきましたが、この『やがて海へと届く』を経たいまは、これからは、生きることを肯定できるものを作っていきたいと考えるように」とコメントされていました。

中川 : この前、改めて本作を観直してみて、岸井さんの「生」というか、「生きている力」のおかげで、この作品がとても生命力のあるものになったと感じたんです。

岸井さんって、例えるなら…いま採ってきたばかりの、まだ土から掘り起こしたばかりの野菜のようなパワーがある人。ものすごくみずみずしいパワー。

岸井 : へ〜! なんだか嬉しいです。私、大地のような人が好きなので(笑)。

中川 : 映画を撮り終えてから8ヶ月ぐらい経つのですが、その時間のなかで、岸井さんという存在がどんどん育まれている感覚があるんですよね。それは、僕にとって特殊な経験で。

話してる時にふと「これは岸井さんのイメージに近いな」と思ったり。生活のなかのあらゆるところに、“岸井ゆきの”を感じるというか。

岸井 : えーっ!

中川 : 不思議な体験です。これはちょっと自分でもうまく言語化できないんですよね。

― 撮影が終わったいまも、岸井さんが中川監督のクリエイティビティを刺激し続けていると!

中川 : 岸井さんといっても、僕は岸井さんのプライベートの部分はもちろん存じ上げないので、あくまで僕のイメージする「“詩としての”岸井ゆきの」ということにはなりますけどね。

岸井 : 「詩としての岸井ゆきの」!? 初めて言われました(笑)!

中川 : 現場での岸井さんとのやりとりが色々あったんですが、そのコミュニケーションが自分のなかに結構残っていて。とても不思議な“残り方”をしているんですよ。それが、日常にも出てくるってことかもしれないですね。

「生命力」に触発されて

― 岸井さんの「生命力」が、撮影が終わったいまも中川監督のイメージを喚起しているということを聞いて、いかがですか?

岸井 : あの…私、本当に映画が好きで、だから常にすごく熱くなってしまうんですよね、それが私の生命力の源なのかどうかはよくわからないですが。

実は、今作のクランクインの近くまで、別の映画の撮影が入っていたんです。耳の聞こえない元プロボクサーの役で、セリフが全部手話だったんですよ。

― 三宅唱監督の最新作『ケイコ 目を澄ませて』(2022)ですね。

岸井 : そうです。その現場では、ずっと言葉を発せずに、身体だけで感情を表現していたんです。だから、正直すごく不安で。

― 何が不安だったのでしょう?

岸井 : 一度、言葉を使わずに身体だけでの表現を体験したら、それが真実のような気がしてしまって、いままでずっとセリフで感情を伝えてきたはずなのに。言葉を声にすると、すべてが透けて見えてしまうじゃないですか。カットごとに全く違う声になることだってあるし。

― 声には、すごい情報量が詰め込まれていますよね。偶然性もそこに入ってきますし。

岸井 : だから私、「明日からずっと毎日セリフでも表現しなきゃいけないんだ!」と思ったら、ものすごく怖くなってしまって。

それでもう、なんだかとにかく熱視線だったんですよ、真奈に対して、この作品に対して、中川監督に対して。相当強いエネルギーを持って、向き合っていたと思います。

― なるほど。表現に対してゼロから向き合うような感覚があったと!

岸井 : いつも以上に、生命力がみなぎってましたね。あと、『愛がなんだ』(2018)以来の久しぶりの主演作が2本も続いた、というタイミングでもあったんです。

中川 : あぁ、そうだったんですね…。作り手の立場としては、作品と作品の間にはチューニングの時間が必要と思ってしまうのだけど、今回は結果的にそれがすごくいい方向に作用しているとも改めて思ったんです。

人間のパワーって、自分で作れるものではなくて、環境や時期によってもすごく左右されるじゃないですか。

岸井 : はい。

中川 : 実は、先日今作を改めて観返した時、岸井さんの生命力に触れて、思い出したことがあって。その友人とのことなんだけれど。

― ご友人とのどんな時間を思い出したのですか?

中川 : 友人とお酒を飲みながら、若さゆえに「死にてぇなぁ」みたいなことを話していたことがあったんです。その時に、「いや、龍太郎は死ねないと思うよ」と彼に言われたんです。当時は、その言葉を「したたかな人間」と言われたような、批判が含まれているように捉えていて。

岸井さんの発する生命力の美しさに触れた時、その言葉がよみがえってきて、ふと「あの言葉は必ずしもネガティブな意味ではなかったのではないか」と思ったんです。

― はい。

中川 : 岸井さんには、いまの時代を生き抜くタフさがある。僕も映画を好きでしょうがない。その映画のなかで、この時代に“岸井ゆきの”という俳優を通して表現できることが、もっとあるんじゃないかと思ったんです。

戦後の復興期の日本映画に三船敏郎という俳優が必要だったように、現代の若い映画作家たちが生み出す日本映画において、岸井さんは新時代のアイコンなのではないかと思ったんですよね。

― 以前、映画『さがす』(2021)の片山慎三監督にお話を伺った際、核となる役に伊東蒼さんを抜擢した理由について、「生命力」を感じたからとおっしゃっていたのを思い出しました。

岸井 : この作品はもともと2年前に撮影に入る予定だったんですよね。それが、コロナの影響があってずれたことで、台本を長く読んでいたということも、私にとっては大きかったかもしれません。

中川 : あぁ、そうか…。そうでしたね。

岸井 : いろいろなことを経て、やっと撮影できるという状況だったから、喜びがすごかった。私のなかに、真奈をずっと温めていたので。

― コロナで「真奈」という存在を育ててきた時間が、今作で岸井さんが発する生命力に繋がったのかもしれませんね。

岸井 : でも、生命力がみなぎっていて、心の底から「生きている!」と感じる時に味わう喪失感というのも、また苦しいものだと感じました。

自分自身にはこんなにエネルギーが溢れているのに、自分の真ん中だけがぽっかり穴が開いていて、その隣に本流があるかのような。その流れが強ければ強いほどツラく感じるし、より穴が深く見えるのかもしれない。

中川 : うん、そうですね。

岸井 : でも、心が作用していれば大丈夫、悪い方にはいかないとも思うんです。「いま自分の身体の状態がこうだから、心もこうだ!」みたいなことではなく、生命力がみなぎっていてもみなぎっていなくても、心はちゃんと動いていて、そこを信頼していい。心にもちゃんと筋力がありますから。

岸井ゆきのと中川龍太郎の

「心の一本」の映画

― 最後に「心の一本」を伺っているのですが、以前、中川監督は『男はつらいよ』シリーズを挙げていただきました。

中川 : メンタルがヤバくなってくると、いつも「寅さん」に逃避するんです(笑)。まさしく「寅さん」は、僕にとっての“息ができる場所”ですね。岸井さん、「寅さん」の“おばちゃん”の若い頃を演じてましたよね?

岸井 : そうです! ドラマ『少年寅次郎』で、“車つね”役を演じました!

中川 : 仕草が“おばちゃん”そのもので驚きました。

岸井 : ありがとうございます!

中川 : 佐々木昭一郎監督のNHKドラマ映画『四季〜ユートピアノ~』(1979)も、僕の人生にとって極めて重大な一本なんですね。青森から上京してピアノの調律士になった榮子(中尾幸世)という女性の20年間の人生を描いた作品なんですが、両親が自死で亡くなり、周りの人がみんな亡くなっていっても、ずっと笑顔で力強く生きていて、悲惨な感じが全くしないんですよ。

90分全てが彼女のモノローグだけで構成されていて、まるで走馬灯のように彼女の人生が描かれていく。過去と現在が一体化された状態なんですが、それこそが、僕が今作でやりたかったことでもあるんです。「いまこの場に居ない人たちも、ちゃんとこの世界に存在しているのだ」ということを分からせてくれるというか。僕は榮子を演じた中尾幸世さんにも、ものすごく生命力を感じたんです。きっと岸井さんもこの作品が好きだと思うな。

岸井 : 私は、どうしようかな…。最近、映画館で観たなかでは『コーダ あいのうた』(2021)なんですが…。

中川 : ゆっくり考えてください。映画を愛する僕らにとっては、ものすごく重大なテーマですから(笑)。

岸井 : いま思い出したんですけど、今作のクランクイン前に中川監督とお話しするなかで、「中川さんが描きたいことは、『ツリー・オブ・ライフ』に似ていますか?」って質問したのを覚えていますか?

中川 : 懐かしい! 最初に岸井さんとお会いした時ですね。

― 『ツリー・オブ・ライフ』(2011)は第64回カンヌ国際映画祭でパルム・ドール(最高賞)を受賞した作品ですね。ブラッド・ピット演じるジャックを、テレンス・マリック監督自身の生い立ちに重ねた監督の自叙伝的な作品として知られています。

中川 : 油断できないですよね。岸井さんは本当にすごい俳優さんだなって、思わされました。「あぁ、そうかもしれないですね」って答えたんですが、「そうか、『ツリー・オブ・ライフ』だったか!」って監督としてちょっと悔しい感じになってました。(笑)。

岸井 : (笑)。私、『ツリー・オブ・ライフ』って一番好きな映画ではないんですよ。深く理解するのが難しい映画だったんだけど、なぜかショーン・ペンやジェシカ・チャステインの顔がふと思い浮かぶんです。なぜこんなにも脳にこびりつくんだろう? って。ものすごく心に残るけど、その理由は自分で理解できてない。

もう1本、そういう映画があって。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『メッセージ』(2016)なんですが…。

中川 : あ~、なるほど!

― 『メッセージ』は、エイミー・アダムス演じる言語学者が、突如地球にやってきた知的生命体が伝えようとしている人類へのラストメッセージを探っていくSFドラマですね。本作は第89回アカデミー賞で音響編集賞を受賞しました。

岸井 : 最初に映画館で観た時は、思い描いていたSF映画とはちょっと違ったんです。あの異星人たち特有の時間軸というのか、未来も過去も現在も全て同じところにあって、彼らは丘を登るように、過去も未来も自由に行き来できるという世界観が、当時の私には本当に理解できなくて。「イヤだ! 私はそんなの受け入れられない‼︎」って。

中川 : 拒絶だったんですね。それは面白いですね。

岸井 : でも、なぜだか頭にこびりついていて、ことあるごとに観返してしまうんですよ。「全然好きじゃないんだからね!」とか思いながら、もうすでに3~4回以上は繰り返し観ているんです。でも最近ようやく、少しだけ受け入れることができるようになってきたというか…。

中川 : アハハハ。面白いですね。

岸井 : 自分の未来が決まってるなんて、私は絶対にイヤだし、絶対に信じたくないんです。たとえ異星人たちが自分の未来を全部把握していたとしても「私はいまここで直面していることに向かっていく。たとえ未来がわかっていようとも、私はちゃんとここに向かって歩いていきますからね!」って思いをなぜか再確認したくなる、本当に不思議な映画なんです。

中川 : いま岸井さんが話していたドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の世界観にも非常に影響を与えたとされるアンドレイ・タルコフスキーの監督作のなかに、『鏡』(1974)という映画があるんです。

中川 : タルコフスキーの両親が出会うシーンの再現から始まるんですが、退屈そうにタバコを吸っている女のもとに、やがて父になる男がワーっと風が吹いて穂が揺れるなかを、歩いてくるんです。その後、男はもうそれきり出てこなくて、精神を少し病んでいる母のことを、子どもであるタルコフスキーが見ている。

自分が生まれる前に父と母が出会った瞬間があったからこそ、いま私がここにいるのだ、ということを、過去と現在を一体化させながら描くという意味では、『ツリー・オブ・ライフ』とすごく近い。『鏡』は寝ないで観るのが難しいぐらいのエンタメとは程遠い作品なんですが(笑)、なぜか何度も観返していつも同じところで泣いてしまうんです。

― テレビアニメ『おそ松さん』の監督である藤田陽一さんも、タルコフスキー監督の作品が好きで、いまでも『鏡』や『ストーカー』(1979)を観返すけれど、観るたびに寝る。でも、退屈だけれど面白い。とおっしゃっていました。

中川 : ちなみにうちの両親の場合は、デニーズでアルバイトをしている母親を、親父がナンパしたことで出会って僕が生まれたそうなんですが、映画で風が穂を揺らす場面で僕はいつも目撃したことのないデニーズを思い出して、「うわぁ~」と感動するんです。岸井さんも、ぜひ観てみてください! 感想を語り合いたいです。

↓『やがて海へと届く』の原作を読む!