目次

“汚い”ところから社会を描きたい

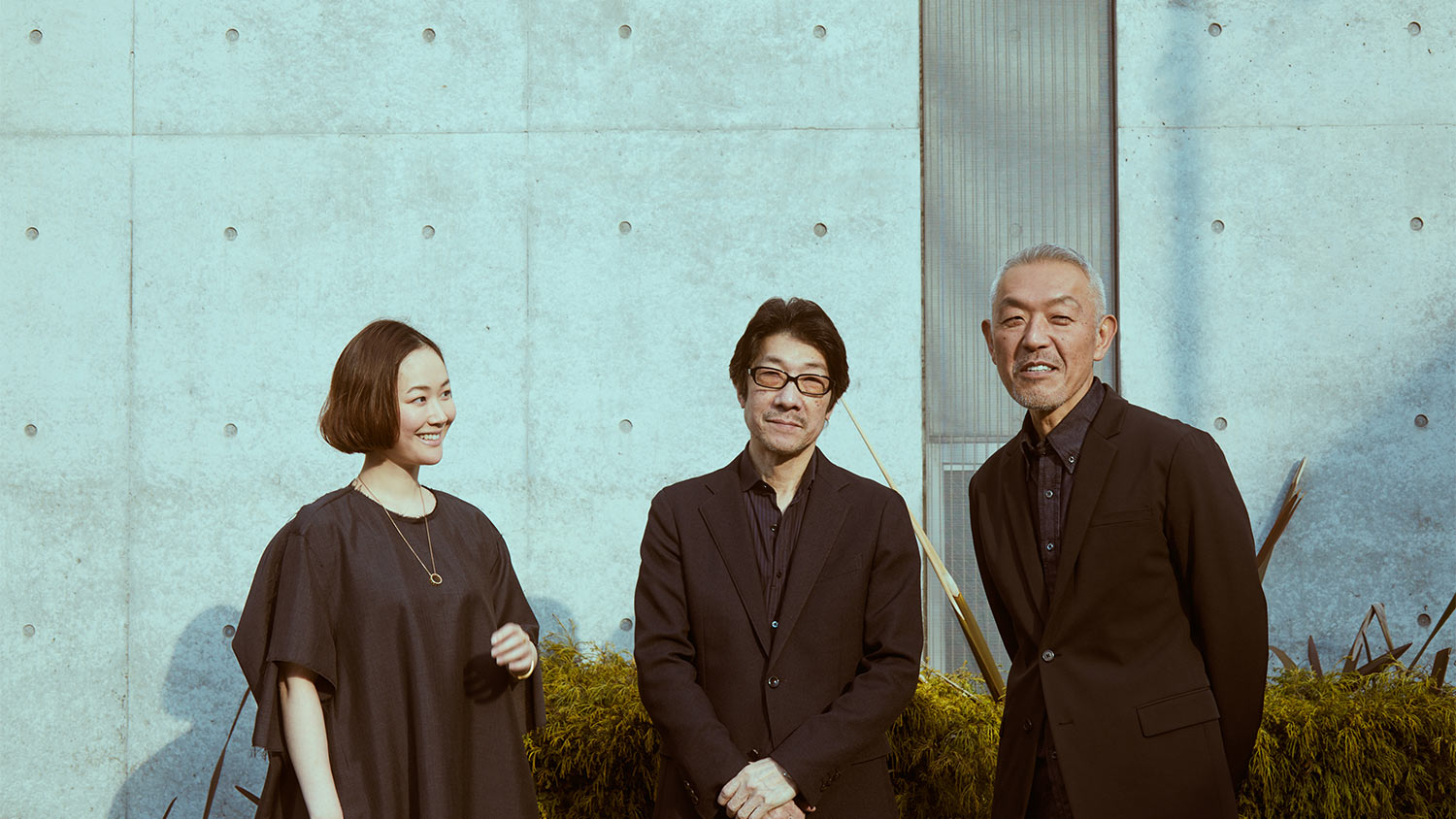

― 今作は、原田さんが代表を務める「YOIHI PROJECT」の映画第一弾となります。

― 長年 “美術監督”として多くの映画作品に携わっていらっしゃった原田さんが、この活動を始めたきっかけは何だったのでしょうか?

原田 : プライベートな話なんですが、僕が大病を患った時期があって。今こうして生きてますけど、当時は結構ハードで、「これからどうやって生きよう」「どうやって映画と向き合おう」と考える時間があったんですよね。

― はい。

原田 : その時に、たまたま環境問題やバイオエコノミーについて取り組んでいる、自然科学研究者の方と知り合って。

僕がそれまで全く知らなかった世界だったけど、お話を聞いていくうちに、環境問題にまつわるメッセージを「映画を通して」伝えていきたいと考えるようになったんです。そういう活動が、今後の自分にとっても意義があることかなと。それで作ったプロジェクトが「YOIHI PROJECT」です。

― 環境問題に関心を持ってもらう起点として、「映画」を選ばれたのはなぜでしょうか?

原田 : 映画であれば、そういった要素を散りばめても説教臭くならずに、エンターテインメント作品として観てもらって、結果的にそれが環境について考えるきっかけになるんじゃないかと。それで、僕の信頼する阪本さんに、第一弾作品の監督をお願いしました。

― 原田さんと阪本監督は、『亡国のイージス』(2005)や『半世界』(2019)『冬薔薇』(2022)など、これまで数々の作品を共にされてきました。

原田 : 僕が、30年間映画の美術監督として仕事ができているのは、阪本さんに毎回鍛えられ、教えていいただいたおかげです。病気の時も、愚痴を聞いたりと支えになってくれましたし。

阪本 : (笑)。

原田 : 「愚痴でもなんでもいいから吐け」って言ってくれて。そういう意味でも、僕が“Reborn”というか、新しく生きていく上で最初のスタートとして阪本さんと一緒にやらせていただきたいと思いました。

阪本 : 原田の口から、「環境問題」や「SDGs」という言葉が出てきたことに、最初は驚きました。「どこで知ったの?」と聞いた気がします、全くそういう人じゃなかったんで(笑)。

阪本 : でも、研究者の人たちと知り合って、自分の生き方も含めて考えるようになったという話を聞いて、なるほど、と。

最初は、そうしたテーマを掲げて俺に映画が作れるのかな、と思いましたが、もらった企画書に「日本の江戸時代は、世界に先駆けて糞尿を使った循環型社会が作られていた」と書かれていて、「低い視座」から、しかも「“汚い”ところ」から社会を描く作品だったらやれるかもしれないと。

― 本作は、阪本監督にとって30作目となる作品でもありますね。

阪本 : 実は、最初に書いたあらすじのタイトルは「江戸のうんこ」だったんです(笑)。

― 「下肥(人の糞尿を肥料にしたもの)買い」の仕事に就く中次(寛一郎)と矢亮(池松壮亮)の姿を通して、循環型経済が成立していた日本を映し出した本作ですが、当初はまさに直球なタイトルだったのですね…!

阪本 : でも、誰に出ていただくかという話になって、黒木華ちゃんにお願いすることになった時、華ちゃんの出演作に「江戸のうんこ」はまずいだろうと(笑)。

黒木 : (笑)。

阪本 : そこで、『せかいのおきく』というタイトルを付けたんです。

― 黒木さんは、没落した武家の娘であり、寺子屋で子供たちに読み書きを教えるおきくを演じました。美術監督である原田さんとは、『日日是好日』(2018)や『散り椿』(2018)でご一緒されていましたが、オファーを受けていかがでしたか?

黒木 : 原田さんに「出てほしい」と声を掛けていただき、「はい、わかりました」と(笑)。すぐにお返事しました。

阪本監督とは今回が初めてで、さらに監督ご自身が、時代劇のオリジナル脚本は初めてと…おっしゃっていましたよね?

阪本 : そう。香取慎吾主演の『座頭市 THE LAST』(2010)も撮ったけど、オリジナルの時代劇で脚本を書いたのは初めてだね。

黒木 : そうした「初めて」に、ご一緒できたら嬉しいなという気持ちでした。作品には、環境問題に触れたメッセージも含まれていますが、先ほど原田さんがおっしゃっていたように、説教臭くないのがいいなと。私たちが生きる中ですごく身近にあるものの描き方も含めて共鳴しました。

― 貧しさの中でも懸命に生きる人々を描いていた本作は、くすっと笑える場面も多く、登場人物たちの朗らかな姿が印象に残ります。ユーモアを持って軽妙に描きたいというのは、原田さんと阪本監督の間で当初から共通意識としてあったのでしょうか?

原田 : 「環境問題に向き合う」作品だからといって、難しいものにはしたくなかったんです。学者の先生に話を聞いた時、僕もすぐには理解できなかったんで。これはHow toモノではないし、伝わらなかったら本末転倒になるので。そこは阪本さんのバランス感覚を信頼していました。

阪本 : 僕は、“堅い話”を書こうとしても、どうしても大阪人の気質が出るんですよ(笑)。

一同 : (笑)。

阪本 : それに、根底には「循環型社会」というテーマがあっても、これは映画であり娯楽作品であるんだと。「重たい題材は、軽妙にユーモアを持って描いた方が伝わる」という、僕のこれまでやってきた上での考えもありました。

黒木 : そういえば、ロッテルダム国際映画祭の時(ビッグスクリーンコンペティション部門で上映)は、お客さんの反応どうでしたか? みなさん、笑ってくれましたか?

阪本 : 笑ってくれてた! 糞尿が映った瞬間に後ろの席から、「うえー」って声が聞こえて(笑)。原田と一緒に会場で観てたので、国際映画祭って途中で退席する人もいるから、「気にするな」って伝えていたんだけれど、途中で劇場から出ていく人は一人もいなかったよ。

黒木 : 素晴らしいですね!

阪本 : 糞尿描写にこだわり、思いっきりそこを描いた。でも、上映するとなると僕も原田も急に心配になってきて(笑)。最後に僕の方から「糞尿の場面多すぎました?」ってお客さんに聞いたんです。そしたら、みんな「そんなことない!」って笑って受け入れてくれましたね。

「この時代」に導かれた映画

― 先ほど阪本監督は、「“汚い”ところから社会を描くことならできるかもしれない」とおっしゃっていましたが、低い視座から世界を捉えることで、人間のどのような姿を描きたいと考えられたのでしょうか。

阪本 : 主人公たちは庶民であり、「下肥買いの仕事」というのは、あの時代、賎民の仕事でもあったわけです。それでもめげない彼らの姿を通して、「今は辛くても、いつかは良き方向に動き出すかもしれない」という期待を抱いてもらいたいと。

今の若者たちは相当辛いじゃないですか。物価も上がっているし。この映画を観た若い世代の人たちに、めげないでほしい、乗り越えてほしいというメッセージを込めて作りました。

― 貧しさの中でも、自尊心を誰にも奪われまいと明るく生きる彼らには、自分の人生を諦めない、人間のたくましさを感じました。

阪本 : 僕自身が、普段から「くそったれ!」と思って生きてますからね(笑)。その精神を具現化したんですけど。

黒木 : (笑)。

― モノクロ・スタンダードサイズの時代劇であることや、“糞尿”という低い視座から描かれた物語であることなど、本作には多くのチャレンジが含まれていると思いますが、この作品に向き合う中で、みなさんにとって最も挑戦となったのは何でしたか?

阪本 : この作品は、最初から長編が決まっていたわけではなくて、そこに至るまでに紆余曲折あったんです。まず、2020年の12月と2021年の6月に、京都の撮影所や関東圏の遊水池を使って、本編の終盤にあたるパートを撮りました。

その短編をパイロット版としていろんな人にお見せして、長編を作るための出資を募ったんです。

― コロナ禍に動き出したこともあり、当初は映画館での上映ではなく配信を考えていたそうですね。そのため、劇場配給作品では難しいと言われる時代劇や、モノクロ・スタンダードサイズという形式にチャレンジできたと。その後、どのように劇場用の長編映画として制作する目処が立ったのでしょうか?

阪本 : なかなか簡単にはいかなかったけど、2年前に、出資を決断してくれた方がいて。パイロット版も含めた、劇場用の長編にしようということなったんです。クライマックスはもう先に撮っていたので、その前にあたるパートの脚本を書き足して、そこから追加撮影をしました。

僕にとっても新鮮なものづくりだったし、いい意味で、その苦労がこの映画の力になったなと思います。

― 追加して書き足された脚本には、当初「声が出ない」という設定で撮影されていたおきくが、なぜそうなったのか、きっかけとなる出来事も加えられたそうですね。黒木さんは、そうしたこれまでにないプロセスを経て役に向き合う経験をされたと。

黒木 : 役作りに関しては普段と変わらなかったのですが、「言葉を使わずに、気持ちを表現すること」は自分にとっての挑戦でした。映画の舞台となる江戸末期には、まだ手話がなく、身振り手振りで伝えなければいけなかったので。

でも「言葉も手話も用いない表現」と考えたら、世界中の人に伝わる「普遍的な表現」でもあるんですよね。

― ノンバーバルな表現への挑戦でもあったと。

黒木 : あと、おきくは、「長屋の文化」もあって、周りの人たちが次々と訪ねてきてくれる環境にいますよね。だから、父親や声を失っても、周囲に助けてもらうことで前を向けるようになっていく。そうした人間関係に恵まれているところは、自分と似ているなと、自身と重ね合わせることもありました。

私も一人では何もできないと実感していますし、こうした映画作りの現場でもたくさんの人に支えられているなと、改めて感じます。

原田 : 僕は、映画の企画・プロデューサーをやるというのは今回が2回目で。普段、映画美術の仕事をしてる時はあんまり人に頭を下げたくないと思っていて、そんな想いで30年頑張ってきたんです。けど、今回はずっと頭下げてましたね(笑)。

阪本 : (笑)。

原田 : 「映画を企画して作る」というのは、こんなに大変なんだなと。今も他作品の現場に参加してますけど、そういう意味で、今までと違う目線で映画と向き合えるようになりました。

「YOIHI PROJECT」もこれからまだ続いていくので、やっとスタート地点に立てたなと感じますし、同じ業界の次の世代の人たちが、ここから何か感じてくれて、つながっていけたらと思っています。

― 映画を通して、思いが巡っていくということですよね。その循環が、次の時代や社会をまた作り出していく。

阪本 : 僕は、今作を「この時代に作らされた感」があるんですよ。「された」というとあれだけど、「導かれた」感じ。同じ題材でも、コロナ禍でなかったらこういう描き方はしていなかったかもしれないですね。タイトルに、「せかい」と入れなかったかもしれない。

― 「せかい」という言葉は本編でも何度も登場しますね。開国が迫られ、揺れていた江戸末期に登場する「せかい」は、その響きも現在と違って感じられました。

阪本 : もともと僕は、「世界」っていう言葉が好きなんです。『半世界』(2019)という映画も、『新世界』(2001)という短編も撮ってるし(笑)。

― なるほど!

阪本 : この映画で描かれる「せかい」は、まず中次がおきくに対して伝える「世界で一番好きだ」という気持ちを言葉でなく身体で表す「せかい」があって。そして、コロナ禍で世界中が感じていた「せかい」と、劇中で佐藤浩市君演ずるおきくの父・源兵衛が言う「果てなんてないんだよ」というセリフのさす「せかい」。

阪本 : 『せかいのおきく』に携わっていた時期って、ニュースソースから流れてくるのも全てがパンデミックだったんですよね。それが、「自分自身のこと」であり、「自分の国のこと」であり、同時に「世界のこと」でもあるという状況で。

― 自分の暮らしと世界が、これまでにないほど地続きに感じられる時期でした。

阪本 : そういう時代に描いた、侍とか将軍とかが出てこない「小さな物語」だからこそ、小さくまとまるんじゃなくて、視野を大きく持っていたいと思っていましたし、そういう時代に庶民の「小さな物語」を撮れたというのは、僕のフィルムグラフィーの中での強度となるでしょう。

これからお披露目になりますけど、映画館というゆりかごに預けた後、どう育っていくのか楽しみです。

― 本作について原田さんは、「映画が起点となって環境問題に興味を持ってもらい、考える時間が生まれることを目指します」とコメントされていました。完成した今、映画だから表現できたと感じることや、作品を届ける上で期待していることなどはありますか?

原田 : そうですね。映画もフィルムで100年以上残っているという事案もあるので、例えば今伝わらなくても、時代や国の価値観が全く変わった時に誰かが観て、「この循環型のシステム、今だったら全然使えるじゃん」と思うかもしれない。そこに賭けてる部分もあります。

― 作り手の思いを時代や国を超えて継承していく力が、映画にはあると。

原田 : はい。「作って残していくこと」が大事だなと。しかも、黒木さんや阪本さんであれば、時間が経っても埋もれることなく観てもらえると思うので、何十年後の時を経て、なるほどな、こういう循環型の方法で暮らしていた時代があったのか、と知ってもらえるのではないかと。今だけではなく、そうした未来の可能性も映画には感じていますね。

黒木華、阪本順治監督、原田満生の「心の一本」の映画

― 最後に、心の一本の映画についてお伺いします。先ほど、映画に込められた思いは継承・循環していくものだというお話もありましたが、みなさんの心の中で「肥やし」となっている作品はありますか?

阪本 : なんだろう。難しいよね…一本挙げようとすると、100本浮かんできちゃう(笑)。

黒木 : その時々で変わりますもんね。

阪本 : 例えば今回、時代劇ということでいうと、山中貞雄さんの『人情紙風船』(1937)はすごく参考にさせていただきました。でも、自分自身の肥やしとなった一本となると、『カスパー・ハウザーの謎』(1974)ですね。

阪本 : ちょうどこれから寛一郎が、この作品の舞台をやるんですよ。観たことない?

黒木 : まだないです。

― 『カスパー・ハウザーの謎』は、生まれてから16年間地下牢に閉じ込められ、他の人間と出会うことなく育った男が、文明社会に解き放たれ、人々と関わっていく様子を描いたヴェルナー・ヘルツォーク監督の映画ですね。

阪本 : 思春期の頃、学校の先生とかに「親友を作りなさい」とか「友達いるの?」とか言われることが多くて、その度に、一人でいるとどうして悪いことのように言われるのかと疑問だったんです。でもこの映画を観て、「人は誰かと繋がってもいいし、繋がらなくてもいいんだ」と思えて。

― なぜでしょうか?

阪本 : 当時はそういう言葉を知らなかったけど、あの映画で描かれてたのはディスコミュニケーションなんです。

閉じ込められていた主人公は、他者の助けを得てそれを乗り越えていくんだけど、急に「神を信じなさい」と言われたりして、このコミュニケーションが本当に自分に必要なのか、自問自答していく。その姿が、「人はどうして一人でいてはいけないのか」という当時の僕の考えと、重なったんです。

― 当時考えていた「孤独」に対する考え方は、阪本監督の中でその後変わりましたか?

阪本 : 「自分から一人ぼっち」になるのは好きなんだけど、「強制的に一人になる」のは苦手だなと、コロナ禍に感じましたね。こんなに俺は弱いのかと(笑)。

高校の時は、一人が好きだったんです。ドヤ街の飲み屋とかを眺めても、日雇いのおっちゃんたちは一人ずつ並んで串カツ食ってて、「これでええやん」って。そう思ってたのが17歳で、その時期に、映画監督になろうと思ったんだけど……俺ばっかりしゃべってごめんなさい。今度ぜひ観てください(笑)。

黒木 : はい、ぜひ観たいです。 私は、『リリイ・シュシュのすべて』(2001)や『シド・アンド・ナンシー』(1986)ですね。メインストリームから外れた人たちを描いた作品が好きで。ハッピーエンドも好きなのですが、私は「人はそんなに簡単に幸せになれるわけない」と心のどこかで思っていて…だからそういう映画が好きなのかも。

黒木 : 一番衝撃だったのは、『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(2000)ですね。

― 『ダンサー・イン・ザ・ダーク』は、遺伝性の病気で視力を失いつつある主人公・セルマの凄惨な人生を描いたラース・フォン・トリアー監督の作品ですね。セルマの身に降りかかる辛い出来事の連続に、「観ていて苦しくなる」という声も多い作品ですが、黒木さんはいかがですか?

黒木 : そうですよね…! 私は、自分がしんどいなと思う時に観たくなるんです。歌うセルマが、すごく輝いて見えるじゃないですか。辛い目にあってるし、世の中いい人ばっかりじゃないけど、誰にだって輝いている瞬間はあるし、一生懸命に生きているその姿は誰にも否定できないものだと思うから。例えバッドエンドだったとしても、いい映画だなと感じます。

― 最後に、原田さんの肥やしになっている一本を教えてください。

原田 : 僕は『男はつらいよ』シリーズですね。小学生の頃から、必ず正月に観るんですけど、映画が毎年盆と正月に公開される理由もよくわかるんですよね。

原田 : ちょっと話は違いますけど、東日本大震災の時に、阪本さんたち映画人が集まって、被災地の方々を元気づけるために避難所で映画の上映会をしたことがあって。

阪本 : 参加した監督は、俺と、行定(勲)君と李相日君と西川美和さんとで行ったんだよね。バザーやって、映画の上映会をやって。

黒木 : すごいメンバーですね!

― 阪本監督は、2011年の5月から約1年間、ボランティアグループ「映画屋とその仲間たち」として岩手県や宮城県を訪れ、映画の上映会や、カフェ・フリーマーケットなどを設けて、住民たちとの交流を深めていらっしゃいました。

原田 : その時に、誰の作品を最初に上映しようかと打ち合わせして、山田洋次監督の映画を上映したそうなんです。

阪本 : 自分たちの撮った最新作を考えたら、四人とも人が亡くなる映画を撮ってたのでね…これはあかんと。『男はつらいよ』シリーズだったら絶対喜んでくれると思って、その中の一本を上映したら、寅さんの夢から始まるお馴染みの冒頭が天国のシーンで、なんで事前に確認しなかったんだと、あちゃーと冷や汗かいたけど、結果、みんな楽しんでくれましたね。寅さんは、鉄板なんですよ、大衆にとって。

原田 : 僕自身も実は、寅さんのような映画に関わってきたことってなくて。でも、今回の『せかいのおきく』は、例えば、海外の避難所で上映したりしても、元気や力をもらえるような作品なんじゃないかと思うんです。そう考えると、自分の好きな寅さんとどこか繋がったような気がしましたね。