目次

“共犯者”になってくれませんか?

― コロナ禍真っ只中の2020年夏、「GEZAN」のメンバーが集まった夜の公園から、今作の映画づくりが始まったことが、製作過程を追ったドキュメンタリー『with』に記録されています。

― マヒトゥ・ザ・ピーポーさんが問いかけた「俺らライブもない、予定もない。でもエネルギーは有り余ってる。普段だったらできないことができるわけじゃん?」という言葉に、かつてのメンバーのカルロスさんが「自分の好きなものは、やっぱ映画やな」と答えたことが出発点となっていました。

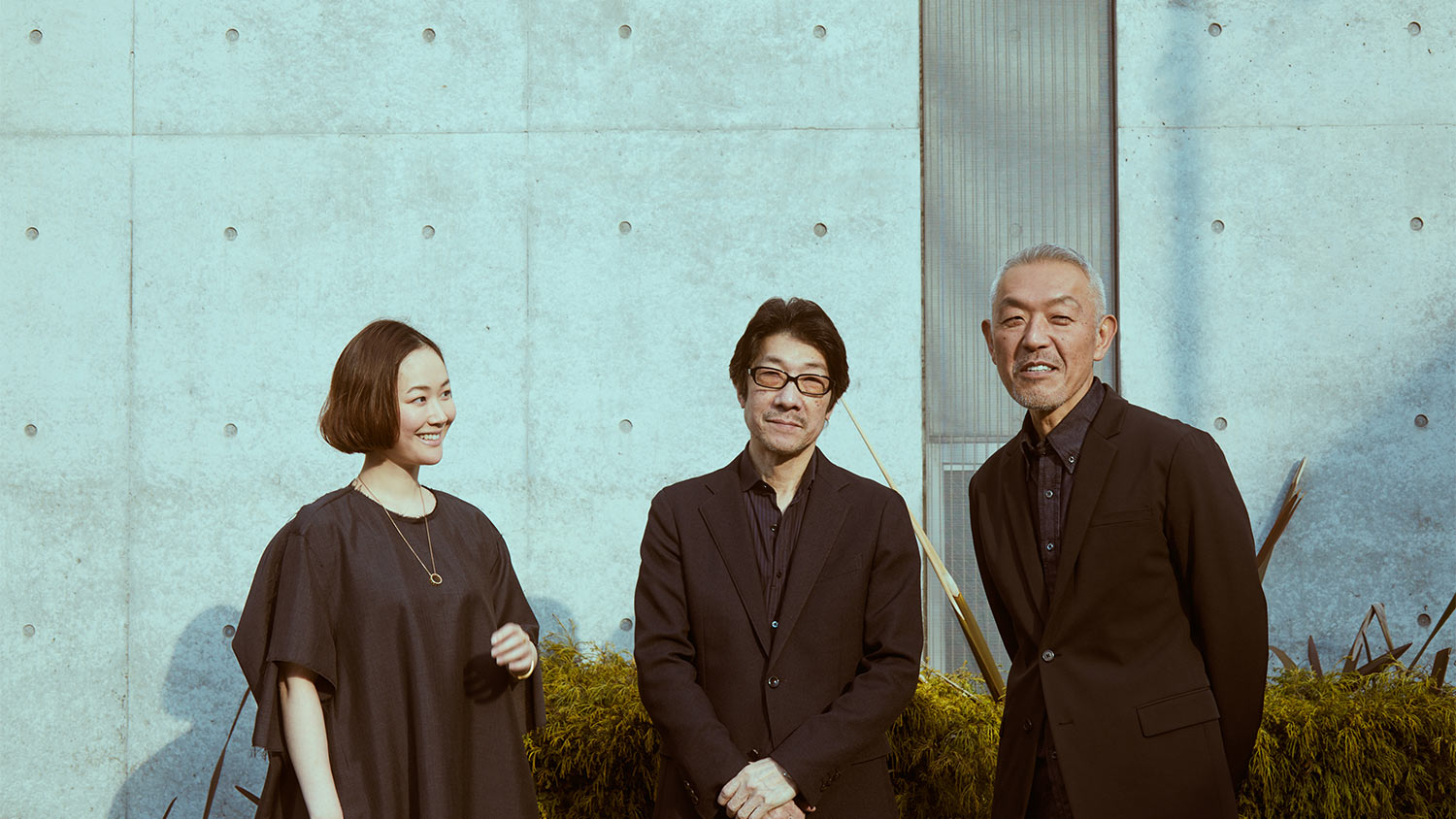

― 誰も映画をどうつくればいいのかわからない中で、プロデューサーの平体雄二さんや写真家の佐内正文さん、森山未來さんと出会い、企画が進んでいくわけですが、マヒト監督は森山さんへ、出演オファーへの想いを赤い封筒に入った直筆の手紙で伝えていましたね。森山さんは「切実さが伝わった」とおっしゃっていました。

森山 : そうか、そんなこと言ってたか(笑)。

マヒトゥ・ザ・ピーポー(以下、マヒト) : 昔すぎて、みんな覚えていない(笑)。

森山 : いや、手紙ってなんかこう、すごいですよね。直筆であることや、便箋を選ぶということも含めて。特にマヒトの文字は特徴的だし、絵とかも描いてあって、いろんな角度から映画のことや自分のこと、俺のことを伝えてくれていましたし。

マヒト : 拾った石とか入れたかも。

― (笑)。

マヒト : 青山にあるスタジオの裏に、今は誰も住んでいない団地があるんですけど、当時そこにずっといて昼寝してたりして。ここに落ちてる石入れようかな、と不意に思って入れた気がする。

森山 : それまでに、届いた脚本を読んだり、GEZANのアルバムを聴いたりしていた流れの中で、あの手紙が届いて。一番抽象的だったけど、想いや温度は一番ダイレクトに伝わりました。モノとしては、最もドロドロしたものだった(笑)。

マヒト : 心臓半分ちぎって渡した、みたいな(笑)。

森山 : そういう切実さは確かにありましたね。すでにこの人と一緒にやってみたいと思っていたので、最後に届いた「極み」みたいな手紙はオチになったというか、決定打みたいな感じでした。

― マヒト監督は、制作前に公表したステートメントの中で、今作で主演が決まっていた森山さんや撮影監督を務めた佐内さんについて「この二人の共犯者と共に、時代の腹に日本刀を入れる」という言葉を綴られていましたね。

富田 : 僕もその言葉、覚えてます。

― 出演者を募るオーディションやクラウドファンディングを呼びかける際も、「是非、あなたも共犯者になってください」とコメントされていました。

マヒト : 俺は、いろんな映画を観る中で、人の営みが情報に置き換えられ、道具として使われて、本来の価値が失われていくというのをずっと見てきて。それは映画に関わらずだし、もちろん、そうじゃない映画もたくさんあるんだけど。

― はい。

マヒト : 映画って莫大な予算がかかるから失敗できないとか、ストーリーをちゃんと伝えるためとか、色々な事情があると思うんですけど、関わる人たちや感情が、生産性みたいなことを理由に、駒のように扱われてしまうのが嫌で。

全員呼吸してちゃんと血が流れているし、その人自身が背負ってきた歴史みたいなものがあるわけだから、それを尊重することは映画を撮る上で絶対大事だと思っている。

森山 : うん。

マヒト : 人の息遣いというか、温度を残すことが、俺は一個のカウンターだと思ってるんです。それを共にしてくれる人、という意味で、共犯者という意味を使ってたのかな。

森山 : 僕と一緒に自分ごとにしてください、ってことですよね。

― 主人公を演じた富田健太郎さんは、“全感覚オーディション”と銘打たれ、約3,500人が応募したキャストオーディションから主役の座に抜擢されましたが、ステートメントに書かれていたその言葉は、当時どのように響きましたか?

富田 : 強い言葉でしたね。キャストオーディションの参加者にとって、募集をしている「映画製作者」側は、普通もうちょっと距離があるように感じるんですけど、“共犯者”って言われると、「あ、参加できるんだ」って無条件に思えたというか。

「一緒にやりたい」っていう純粋な思いが生まれました。共犯者になりたかった。

マヒト : 今思うと、“共犯者”って言葉はやっぱり筋がいいなと思うんですけど、映画ってやっぱり、監督がすごく権限を持ってるんですよね。例えば、俺が「森山未來が窓から急に飛び出す」演出にするって言ったら、そうなるわけですよ。

もちろん映画の中でだけど、それくらい他人の人生を歪める権力を持ってる。だから、監督への告発も起こるんだろうし。

マヒト : 俺は、そういうトップダウンの構造から解けたものをつくりたいし、優劣みたいなものに対して問いを投げかける作品をつくりたいのに、映画自体がそういう構造だから、矛盾を孕んでいると思ったんです。

― そうした構造の中で、フラットなものをつくることに矛盾を感じてしまった。だからこその“共犯者”という言葉だったのですね。

マヒト : これから映画をつくるうえで、自戒を込めてその言葉を使ったところもあります。

森山 : うん。

マヒト : もちろん、最終的に監督である自分が決定権を持っているわけだけど、映画に関わるエネルギーの大小はあっても、同じ目線で向かうということを意識として持っていたい。それを“共犯者”という言葉に読んだんだと思う。…なかなかセンスのいい言葉でしたね(笑)。

森山 : 確かに、強権的にもなり得るよね。一方で、「監督」という存在の作家性が映画に集約されないと、映画としての強度が生まれないことも事実で。例えば、製作委員会というもので予算を集めたときに、作家性がどんどん切り刻まれていくという場合も中にはあって。

その中で立ち上がってくる映画は、時代の流れに乗せやすかったとしても、「映画監督として何がつくりたかったのか」が果たして見えてくる作品になるのか。

マヒト : うん。

森山 : 信頼関係の中で、どんなふうに監督の世界観に全体を集約させていくのか、ということは常に強権性と紙一重なんだろうなとは思いますね。

マヒト : 特に自分は、映画に関わらず、発してるメッセージが強いと思う。なぜ赤が好きかと言われても、答えはないし。好きなんだもん、って。そうね。自分が作家性として偏りがあるからこそ、権力と表裏一体の部分として、緊張感を持たないといけないんだろうな。

息遣いや温度を映画に残すことが、

カウンターになると信じている

― 今作の“共犯者”の一人となった写真家の佐内さんは、長編映画の撮影監督を務めるのが、今回初めてですね。メインビジュアルのひとつでもある、“燃えながらギターを弾く人物”の写真撮影を行った翌日に、名乗りを上げてくれたとお聞きしました。

森山 : この映画における佐内さんの画について、監督がどう捉えていたのか、僕からも聞かせてもらっていいですか?

マヒト : 他の現場を知らないから、比較ができないけど。映画の現場の佐内さんは、「構図でこう切ると物事が伝わるよね」みたいな生産性とは真逆で、どうやって目の前の動物と対峙するか、を大事にしていました。未來さんが踊るシーンもそうだけど、こう動くからこの動線で撮ろう、みたいな打ち合わせを一度もしてないし。

ハプニングを撮るような。そこに至るまでの場所のつくり込みはもちろんあるけれど。「生き物を捉える」ことに向き合えるのは、そういう感度で日常を生きてる人にしかできないことですよね。

森山 : ほとんどフィックス(※固定撮影)で撮ってない?

マヒト : いや、フィックスも結構ありました。「動く」と「止まる」の差をちゃんとつくれるようにと。でも、プロデューサーの「監督、普通こういうときは逆からも返しを撮るんですよ」という助言に、俺が「普通の映画撮る気ないんで」と返してたら、佐内さんが「マヒト監督の映画だから、これでオッケー!」ということもあった(笑)。

森山 : 編集してるときに、「これ撮っとけばよかったな」とはならなかった?

マヒト : なりました。

森山・富田 : あはははは!!

マヒト : なるほど、って、しっかり思いましたよ(笑)。でも、映画を知ってるチームだけでつくりたいわけじゃなかったから。特に、自分みたいな畑じゃないやつが映画を撮ること自体、そういう色眼鏡がつくわけで、やっぱりカウンターじゃなきゃ意味ないと思ってた。

「結構上手に撮れてたよ」とか褒め言葉じゃないと思うし、絶対言わせないぞ、みたいな。

森山 : (笑)。

マヒト : 嫌われてもいい。そのかわり、ちゃんと「これが好き」と思ってくれる人が生まれればいいよねって。それも含めて、現場での“生き物”を大事にするというのは、佐内さんとも共有してたイメージです。

森山 : でも不思議なのは、撮られてて、すごい野放図というか、ほったらかされてる感じもなくて。かといって「このフレームの中にちゃんと入ってくださいみたい」なコントロールも感じなかったですね。富田君もそうだと思うけど、マヒトとコミュニケーションしてるうちに、気づいたら動線みたいなのが立ち上がってきて、それを佐内さんが撮っていく、という現場でした。

そもそも予算が限られたところから始まってる、というのもあったから。美術の佐々木尚さんも娘さんが途中から参加したりね。

マヒト : そうそう。その現場での人の出入りは、やっぱり面白くて。屋上で未來さんが踊るシーンを撮るとき、みんなで赤い花吹雪を飛ばしたんですけど、実は、未來さんのお父さんとお母さんも一緒に花吹雪を風になびかすのやってくれましたよね。

森山 : そうやったわー。

― 現場では、そのときでしか起こり得ないハプニングやドラマが交錯していたのですね。

マヒト : 制作チームで撮影用のレールを引いてたときも、夕日が沈むリミットがあるからって、未來さんが手伝ってくれましたよね。現場経験がない人もたくさんいたから、他にわかる人がいなくて…。

富田 : それめっちゃ覚えてます…!

森山 : レールを急いで引かなきゃいけないのに、引き方を知ってる人がすごく限られてたんです。スタッフそれぞれがやることある中で「このレールは誰が引くの?」みたいになって。

とりあえず俺にレールが伸びてきてるから、ちょっと引いてみようかって。引き方がよくわかんないから、レールを水平にするために楔を挟みすぎて、レールがどんどん上がっていくという。

マヒト・富田 : (笑)

森山 : 「レールってこんなに上がっていいもんやっけ?」みたいな(笑)。現場が全体的に生っぽかったので、撮影もその全体の空気感でグルーブしていたっていうのはありましたね。

映画はフィクションであり、

ドキュメントでもある

― マヒト監督は、映画初監督という挑戦の中で、主人公のコウを演じた富田さんとの出会いは、どのように感じてましたか? オーディション告知文で「出会えるべき人というのは必ずいる」とコメントされていましたが。

マヒト : 映画をつくるのが初めてなので、「知っていく過程」も何ひとつ取りこぼさずに味わいたかった、っていう気持ちはあったんです。その、自分が「知らないことを知っていく」というグラデーションを、富田が未來さんとか役者の姿を現場で見て、同じ空間で感じることで、「自分の血に溶かしていく」のに投影できるのではないかと思った。

主人公のコウを演じる人は、能力で選んだわけではなくて、「ただ好きだから選んだ」っていう、もっと大きなことなんですよね。自分がバンドのメンバーを選ぶときもそうで、もっとうまいやつとか性格いいやつとかいるけど、「出会ったんだから仕方ない」みたいなことって、あるんです。

― 2021年の夏の撮影から、公開を目前に控えた2024年の冬まで月日が経ちましたが、あのひと夏の撮影期間というのは、今振り返ると富田さんにとってどんな時間でしたか?

富田 : 当時は26歳で、ずっと虚勢を張っていたというか、自分のようで自分じゃないみたいな時期でした。だから、マヒトさんという影響力を持った人が、自分を選んでくれたということが嬉しくて。「これで役者人生が変わるかもしれない」という気持ちも正直ありました。

でも結局のところ、あのとき自分は何者かになれたわけじゃないし、それに気づいて悩んだし、もがきました。その当時の記録が全部『i ai』に残ってるというのが、俺は嬉しくて。そういうことも含めて自分を認めることができた。『i ai』を信じてる、というのが今の純粋な思いです。

森山 : 今隣で聞いてて思ったのが、そもそもコウって、いわゆる“巻き込まれ型主人公”じゃないですか。

― 今作では、富田さんが演じるコウが、地元で有名なバンドマン “ヒー兄”と出会い、バンドを組み、音楽と共に過ごした仲間との時間が描かれています。

森山 : 周りにあらゆる濃い人間が集まっていて、そこにどんどん巻き込まれて居場所を見つけていく、という。

でも最後の最後に、カメラに向かって自分の言葉で物申す、あのシーンが待っている。それがわかったうえで、撮影の中でどういうふうに過ごしていくかって、難しいやろうなって。

マヒト : ひとつ引き上がらないといけないからね。要は、“観察者である主人公”として一歩引いてたところから、最後は、映画の一番真ん中に立つという。

― 内に溜めていた言葉が溢れ出すコウの独白シーンは、映画に込められた人の息遣いや温度を更に上げているように感じました。

マヒト : ヒー兄とコウの関係でいうと、俺、未來さんがどういうふうに富田を見てたのか、というのが気になってて。というのも、撮影前に話したとき、未來さんは「俺、コウと一定の距離をとると思う」って言ってたんですよ。

で、実際に現場が始まって、シーンを撮り始めたら、当初言ってたよりもコウにコミットしてる、距離が近くなってると感じたんですよね。現場に立って、プランが変わったんだろうなと思ったんですけど、どんなイメージだったんですか。

森山 : ね。どうだったかな。コウに対して育ててあげたいとか、諭してあげたいみたいな気持ちは、皆目なかったんだけどなー。なんだったんだろう。

マヒト : 富田は、その現象をなんでなんだと思う? 現場で森山さんが演じるヒー兄と過ごす中で、感じたことってある?

富田 : あのときは、良くも悪くも視野が狭くなっていてとにかく必死だったというか。でもその中でも、確実に、未來さんのヒー兄は圧倒的に俺の目の前を生きていて、そこにただ吸い寄せられていたんだと思います。

ヒー兄に対する直接的な感情って、自分でもよくわからなかったんですけど、ヒー兄がいなくなってからその大きさに自然と気づいていったというか。

森山 : でもなんかそれ、わかるな。脚本の中だけでいうと、コウと、ちょっと極端な生き方をしているヒー兄が出会って別れる、という話なんだけど、そこにフォーカスを当てて、現場で2週間3週間と一緒に過ごすことで、僕らがフィジカルに共にする時間も長くなっているわけだから、そこから自然と生まれてくる関係値もあったんだろうなって。特に、今回の『i ai』は、できる限り順撮りしていたしね。

マヒト : うん。そうでしたね。

森山 : 撮影をどのシーンから始めてどのシーンで終わっても、スタッフとキャストが体感する映画現場としての時間軸は確かなものであり、その関係性の構築によって最終的な作品が立ち上がることは極論変わらないと思っています。

ただ順撮りだと、脚本に書かれた物語の時系列に則した状態でのセッションになるわけだから、積み上がり方はもちろん違うよね。ある種、健全というか。

森山 : どちらの方が良いとか悪いとかは、今の自分の中にはあまりないんだけどね。いずれにせよ、現場での関係性の構築によって映画は動く、その妙みたいなものが俺は好きというか、楽しいと思ってる。

マヒト : あぁ、なるほど。

― 映画は壮大なフィクションでもあり、同時にドキュメントでもあるのだと改めて感じます。

マヒト : それこそ今も、現在進行形でドキュメントが追加されていってます。この映画で一緒に音楽をつくったOLAibi(オライビ)というメンバーがいて、この映画のサントラをきっかけに、GEZANでも一緒にライブをやったりしていたんですけど、去年10月に亡くなったんです。

森山 : え、知らなかった。

マヒト : 10月でしたね。

― 今作はマヒト監督の実体験をもとにしています。ヒー兄は「GEZAN」のメンバーに、色んな音楽を聴かせ、バンドの道へつなげた特別な人であり、最初の別れを経験した存在でもありました。

マヒト : 映画は、もちろんヒー兄っていう題材があったけど、OLAibiはメンバーだったから。うん。映画の内容は変わってないし、完成してるんだけど、そうして新しいドキュメントが加わったり、違うフレーズがまた一個膨らんだり、違う届き方したりとか。そうやって変化していくというのは、映画をつくった体験として感じます。

― プロデューサーの平体さんとの出会いは、「GEZAN」のかつてのメンバー、カルロスさんが同じカレー屋に通ってたことからだったそうですね。マヒト監督はステートメントにて「人はなぜ記録するのだろう?」とつづっていますが、映画が完成した今、何を思いますか?

マヒト : そうですね。2024年の「いま」もこの一度きりしかなくて、それが記録として残ることって、怖くもあるし美しいことだとも思っています。映画の完成に至るまで、いろんな自分たちの「ドキュメント」ととも言えるような積み重ねを辿ってきているけど、そんなことと何の関係もなく、映画を再生したら2時間はそこに一個の命が立ち上がるんですよね。

自分は親でもあるけど観客でもあるし、そういう矛盾したものがあることは、どの表現をやっていても好きです。好きだし、重要なことだとも思う。何かひとつの圧倒的な感情だけが残るというよりは、そこに必ず変なデザインが入ってくるといか。すごく熱いんだけど冷たい。未來さんは、「赤と青」と表現してくれましたけど。

森山 : うん、「真っ赤な青」って言いました。

マヒト : そういう「相反したものを抱えている」というのが自分の一人称でもあるし、大事にしたいと思いますね。

マヒトゥ・ザ・ピーポー、森山未來、富田健太郎の「心の一本」の映画

― 最後に、みなさんにとっての「心の一本」の映画を教えてください。森山さんは、過去のインタビューでも3回お聞きしているのですが…。

マヒト : これまでは何の映画を挙げてたんですか?

森山 : 前に、苦手な監督として、ラース・フォン・トリアーと言いましたよね。前々回は「無様に輝く男の姿が描かれている」と感じた映画として『ハニーボーイ』(2019)、前回は、身体性に惹かれた映画としてフランキー堺さんの『幕末太陽傳』(1957)を挙げました。えー、どうしよう。

マヒト : 俺、エミール・クストリッツァの『黒猫・白猫』(1998)! 今思いついたんだけど(笑)。

― 『黒猫・白猫』は、ドナウ川のほとりに暮らす一族が、一攫千金を狙って巻き起こす奇想天外な騒動を描いた、エミール・クストリッツァ監督初のコメディ映画ですね。どういうところがお好きですか?

マヒト : すごいチャーミングなのに、批評性もあって。リベラルでもあるし。リベラルというか、角度によっていろんな正しさはあるけど、「痛み」みたいなものがずっとあるのに、チャーミングなまま進んでいくのがすごいですよね。音楽もいいし。今でもよく観返します。そのまま寝落ちしたり。ところで、未來さん、『哀れなるものたち』観ました?

森山 : まだ観れてないんだよなー。観た?

マヒト : 観ました。面白かったです。ああいうファンタジーみたいな絵のつくり方をすると、ストーリーというか、それこそ「痛み」みたいなものだったり、人間の気配ってだいたい消えていくんだけど、ずっと痛みが並走してて。

森山 : へー。

― 『哀れなるものたち』は、第96回アカデミー賞で作品賞を含む11部門にノミネートされたヨルゴス・ランティモス監督の最新作ですね。エマ・ストーン、ウィレム・デフォー、マーク・ラファロら実力派俳優が集結し、観るものの想像を遥かに超える映像世界と反響を呼んでいます。

マヒト : 『黒猫・白猫』のように、社会への批評性や、痛みがずっと裏にありながら、観たことのない絵や構図も一緒に並走できるってすごいな、と思いましたね。

― 富田さんはいかがですか?

富田 : 僕の好きな映画は、実は、『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』(2001)が好きで(笑)。

マヒト : おー。あの、昭和の街並みみたいなのが出てくるやつ?

富田 : そうです。2001年から2004年までの、クレヨンしんちゃんの劇場版シリーズが大好きなんです。『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』(2003)とか。特に『オトナ帝国の逆襲』は時々見返すんですけど、昔と違って大人側の気持ちが混ざってくるというか。

― 未来に希望を持てなくなった大人たちが、悪の組織がつくり出した“20世紀博”の中で童心に帰り、大人であることを放棄してしまう、というストーリーですね。

富田 : この映画では、「匂い」が重要なテーマになっているんですけど、あの表現が自分にはすごく刺さって。だから自分は映画が好きなんだ、って思えるほどぐっとくるんです。小さい頃は悪役にしか見えていなかった敵も、大人になってから見ると、切実に社会の矛盾に向き合っているように見えて。

森山 : クレヨンしんちゃんね。昔からすごいいろんなところで話聞くけど、まだちゃんと観たことなかった。

― では最後に、森山さんいかがですか?

森山 : どうしよう(笑)。でも、今回の『i ai』のヒー兄とコウを思うと、青春映画を選んだ方がいいかな。青春モノというと…。

マヒト : 『苦役列車』(2012)ですよ。

森山 : え! 自分が出演してる映画はちょっと(笑)。

マヒト : 青春って意味で言うと、音楽とか何かを一生懸命やってると、青春モノ以外にならなくない?と俺は思っちゃうんです。それしか残んないというか。

森山 : うん。わー、どうしよう、あ! 最近劇場で観た映画、『オッペンハイマー』(2023)。

― もうご覧になったんですね! クリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』は、世界初の原子爆弾を開発し、“原爆の父”として知られる、理論物理学者、ロバート・オッペンハイマーの生涯を描いた作品ですね。日本では3月29日(金)より全国公開となる予定です。

森山 : ちょうど去年の9月にトロントに行ったときに、観れたんですよ。

― 森山さんが出演された映画『大いなる不在』が、トロント国際映画祭のコンペティション部門へ選出されたときですね。

森山 : IMAXコーポレーションの本拠地がトロントにあるんですけど、IMAX®65ミリと65ミリラージフォーマット・フィルムカメラで撮った『オッペンハイマー』をそのIMAXシアターではIMAX 70mmフィルムで映写して観ることができたんです。それを『大いなる不在』の監督である近浦さんに薦めていただき、観に行きました。

どこまでの違いを感じ取れたかは正直わかりません。しかも、前情報をあまり持たない状態で字幕なしで観て、専門用語もいっぱい出てくるので、どこまで物語を把握できたのかもわからないんですよね。だから、具体的なことが今は言えないんですけど。でも、商業映画の規模であの角度から原爆が語られることは今までになかったことだと思うし、クリストファー・ノーランがその題材をIMAX®65ミリと65ミリラージフォーマット・フィルムカメラを組み合わせた現代の映像技術としては最大級のクオリティーを用いて製作したということに大きな意義を感じます。題材といい、内容といい日本では上映できないのではと想像していましたが、されると聞いて驚きました。字幕ありでもう一度観直します。