目次

天才タイプではないからこそ、

自分の進む道を見極めることができる

― 本作は、国際ピアノコンクールに出場する4人の天才たちを描いた群像劇です。才能のあるもの同士が互いに出会うことで成長していきますが、ドロドロとした人間関係や悪人の登場はなく、それぞれ自分自身と前向きに向き合う姿が描かれていたのが印象的でした。

恩田 : 「人間同士でないと、インスパイアできないものがある」というのが作品のテーマだったんです。純粋に音楽と向き合い、お互いの存在を励みにしながら、ひたすら自分と向き合い続ける人間の姿と関係性を見せたかった。だから、楽譜を隠したりピアノにカミソリ仕込んだりという意地悪なエピソードは一切なし(笑)。

あとは、表現者だけではない、いろんな種類の才能を描いてみたかったというのもあります。天才ピアニストが一人いたとすると、その周りには、音楽を教える人、ピアノを調律してサポートする人、審査員のように評価する人と、いろんな才能を発揮する人たちがいると思うんです。また、奏(かなで)ちゃんのように「聴く」天才の人もいる。

― 「奏ちゃん」というのは、映画には登場しませんが、小説では亜夜の一番近いところで理解し、サポートするヴァイオリン奏者の女性ですね。人よりも「聴く、批評する耳」を持っている人物です。恩田さんは他の取材で「一番シンパシーを感じるのは奏ちゃんかな」とおっしゃっていました。

松岡 : 私も、実は原作を読んだ時に一番自分に近いと思ったのは、奏ちゃんの才能なんです。わがままを言えば、奏ちゃんの役も演じてみたかった(笑)。

恩田 : へー、そうなんですか!

― 天才タイプの亜夜ではなくて、奏ちゃんなんですね。

松岡 : 俳優の中にも亜夜のような天才タイプはいます。映画やドラマの現場でそういう人と出会うと、「私は、このタイプじゃないな」とその人たちを眩しく見つめながらも、自分は別の場所に回って頑張るという体験を何度もしてきました。

例えば、映画『ちはやふる』シリーズで共演した広瀬すずちゃんは、本当に感性が天才的だと感じます。年齢が若い時から注目されていますが、求められるものに対して、応じ続けることができるのはすごい才能だと思っていて。尊敬もしているし刺激ももらっていますが、それを目指して同じタイプになれるかというとそれは違うかなと。ほんと、道が違う感じですね。

― 恩田さんは、撮影現場を見学した際、松岡さんを「亜夜ちゃん!」と役名で思わず呼びかけられたそうですね。

恩田 : コンクール用の黒いドレスを着た松岡さんが楽屋に立っていらして、気づくと「亜夜ちゃん」と声をかけていたんです。松岡さんも「はい」と、自然にそれを受けて止めていて、亜夜としてあの場に存在しているように見えました。

松岡 : 恩田さんが自然に役名で呼んでくださった時、それまでの全てが報われた思いがしたんです。

松岡 : 今回、亜夜を演じるにあたり、ひとつのテーマが私の中でありました。恩田さんの前で話すのは恥ずかしいんですけど…(笑)、亜夜を「羽化」させたいという意識があって。

― 「羽化」ですか。

松岡 : 亜夜は観客の前で演奏していたとしても、ピアノとのみ対話をしているようなイメージがありました。観客と自分との間に、水族館の水槽で使われている分厚いガラスを一枚隔てているような…。その孤独な演奏から、お客さんに向けて表現をするエンターテイナーへと、亜夜を「羽化」させたいと思ったんです。

― それは、映画のクライマックスである国際ピアノコンクールの本選で、亜夜が「プロコフィエフ ピアノ協奏曲第3番」を演奏するシーンのことですね。亜夜が見事に羽化する姿が描かれていて圧巻でした。恩田さんは今作で一番印象に残ったシーンはありますか?

恩田 : 月明かりの下で、亜夜と風間塵(鈴鹿央士)がドビュッシーの「月の光」を連弾するシーンですね。

― 謎の多い天才ピアニスト・風間塵を演じた鈴鹿さんは、本作で俳優デビューされたそうですね。100名を超えるオーディションで見事選ばれたと。

松岡 : そのシーンのリハーサルで、ピアノの前に並んで2人で軽くお芝居をしたんですが、鈴鹿くんがセリフを発した瞬間、自分のセリフが飛んで頭が真っ白になってしまったんです。鈴鹿君があまりにも瑞々しくお芝居を捉えていて、セリフというよりも、彼の内側から出てくるように言葉を発していたので、感動して何も言えなくなってしまいました。「こんな感覚しばらく忘れていた」と感じたのを覚えています。

恩田 : この映画は本当にキャストが最高ですよね。そういう意味でも、すごく幸福でラッキーな作品だったと思います。

松岡茉優と恩田陸の「心の一本」の映画

― 圧倒的な才能を持つ人と出会ったとき、お二人はどのように感化されたり変化したりしますか?

松岡 : その質問、私も先生にすごく聞きたいです! 恩田さんは、小説を書く方たちから憧れられることの方が多いと思うのですが、逆に、この才能に圧倒されたという経験はありますか?

恩田 : 作家というのは、今の時代だけではなく、昔の文豪たちの作品と一緒に本棚に並べて読まれるので、圧倒的な才能たちと常に一緒に走っている感覚はあります。その作品と並んで読まれているのは、気が遠くなるようなことではありますね。

ただ、私の持論としては、小説のお話のパターンはもう出尽くしているので、自分は「その演出を変えて伝えている」という考えなんです。全く新しいものなんてない。自分の小説に対してそういう向き合い方なので、逆に、昔の文豪たちへのリスペクトは失わないようにしたいと思っています。

松岡 : 私たち俳優も、名作と呼ばれる過去の映画、例えばモノクロ映画や無声映画とも一緒に並べられて観られますよね。

― 今回、ベストセラーである『蜜蜂と遠雷』の主人公・天才ピアニストを演じるということで、読者の頭の中で出来上がった「亜夜」像と並べられることになるわけですが、それは相当プレッシャーだったのではないでしょうか?

松岡 : 私は昔から読書が好きで、恩田さんの作品もたくさん読ませていただいていて。その中でも『蜜蜂と遠雷』は、今までにない読書体験でした。みずみずしくて、眩しくて…。だから、恩田さんや読者に納得していただきたい、そのためにはどうすればいいかと頭がいっぱいでした。

でも、だからこそ、どんなにプレッシャーがあってもこの作品をいいものにするために、「私はこの挑戦を絶対に諦めないぞ」と思って毎日戦っていましたね。とにかく諦めない心(笑)!

― そのように自身に向き合う際、「自分」という壁をどのように乗り越えられているのですか?

松岡 : 最近、声だけで演じるお仕事に挑戦させていただいたんです。私は映像作品への出演が多いので、舞台のお仕事をいただいた際も、演じることが楽しめるようになるまで時間がかかりました。映像と舞台での演じ方が違うように、声だけで演じるというのも全く違いました。これまでの自分自身が全く頼りにならない怖さを経験したんです。

松岡 : そのことでも、恩田さんにお伺いしたいことがあるんですけど…(笑)。

恩田 : はい(笑)。

松岡 : 『蜜蜂と遠雷』の小説をテーマに、朗読や音楽の演奏を行うリーディング・オーケストラコンサートの上演を拝見しました。そこでクラシックの音楽に、恩田さんが詞をつけた曲がいくつもあったのですが、小説を書くということと、歌詞を書くということはまた違った挑戦になりますか?

恩田 : 全く違う挑戦ですね。小説の場合は、声に出すことを前提に言葉を選ぶことはないけれど、この時は歌手の方が歌うことを想定して言葉を選んだので、イントネーションがメロディに合っているかとか、普段意識しないようなことを考えて大変難しかったです。

松岡 : そういう時は、怖さやプレッシャーは感じますか?

恩田 : 感じますし、ひたすら悩みます。何度も何度も言葉を口に出して、繰り返すしかないですよね。悩んだ時間が多ければ多いほど報われる、と私は信じているので。

― では最後に、自分に向き合う力をくれた映画や、大切にしている映画などがありましたら教えてください。

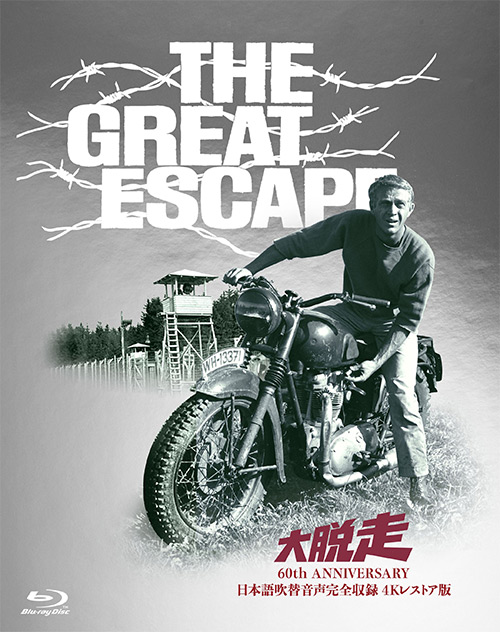

恩田 : なんでしょう…映画は好きでたくさん観ているので、ひとつに絞るのが難しいですね。最近観た作品だと、『キングダム』(2019)はとても良かったですね。原作の漫画が大好きなんですけど、ただ映像化しているだけじゃなくて、一本の映画としても素晴らしかったので。昔からエンタメ作品一筋で、『大脱走』(1963)は特に好きですね。

― 第二次大戦中、収容所から集団脱走を試みる男たちを描いた映画で、「映画史上最高の群像劇」とも言われることが多いですね。エンタメ作品に惹かれるのは、なぜですか?

恩田 : 小説と違う映画の強さは、やっぱりビジュアルで見せられることだと思うんですけど、その高揚感が一番味わえるのがエンタメ作品だという気がします。没入感というか、その世界に支配される心地よさですね。

松岡 : 私は韓国映画の『サニー 永遠の仲間たち』(2011)です。女優のシム・ウンギョンさんが大好きなんですけど、この映画で初めて彼女を観て「これはもうお手上げだ!」って本当に両手を上げました(笑)。同じアジアに生まれて、環境は違うにしても、同世代でこんな演技ができる女優さんがいるということが衝撃でした。自分が同じ役をいただいたら、出来るんだろうかと。

― 先程のお話でいうと、自分とは道の違う才能だ、と思ったのでしょうか?

松岡 : いえ、まさに自分の目指すべき方向の才能だと思いました。本当に私の勝手な想像ですけど、天才タイプで最初からなんでもできた、というよりは、すごく努力を積み重ねてきた方なんじゃないかなと思うんです。最近は『新聞記者』(2019)とか『ブルーアワーにぶっ飛ばす』(2019)とか、日本でも活動をされているんですけど、日本語も熱心に勉強されているみたいで

― 以前、PINTSCOPEでも取材させていただきましたが、是枝監督の映画を観て「日本の映画に出たい」と思われたそうで、そこから日本語の勉強を頑張ったとおっしゃっていました。

松岡 : そうなんです、『万引き家族』(2018)の撮影現場にも遊びにいらしてくださって。一緒にツーショット写真を撮ってもらいました! 本当に嬉しかったです。これからも、目指していきたい方ですし、作品も追いかけていきたい女優さんですね。

↓『蜜蜂と遠雷』原作本を読む!