目次

生と死の狭間で気づくこと

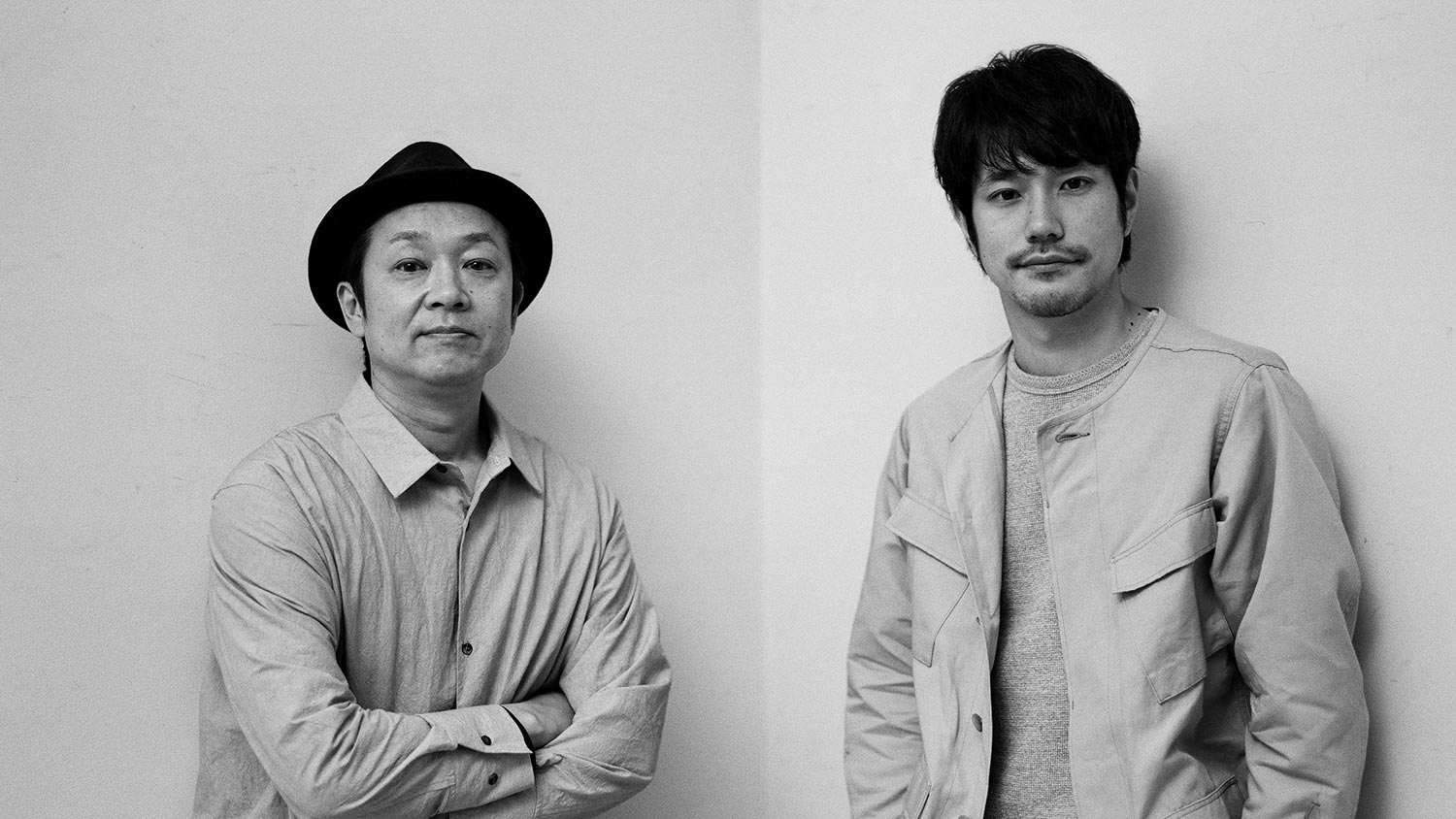

(松山さんと満島さんが着席)

松山 : 先日は、満島さんのご両親に大変お世話になりました(笑)。

満島 : いえ、こちらこそ (笑)。私の父の誕生日を、松山くんが祝ってくれたんです。

松山 : たまたまね。すごい偶然でね。

― 満島さんのお父様の誕生日を一緒にお祝いしたんですね! 今作でも、お祝いの席の「特別な食事」と、毎日を健やかに過ごすための「日常の食事」、という「ハレとケの食事」が描かれていました。

― もうすぐ、ご先祖様を供養するお彼岸となりますが、お盆やお彼岸の風習で記憶に残ってるものはありますか?

松山 : 墓参りしたことは記憶に残ってますね。……ひとつ悔やんでることがあって。僕の祖父が亡くなった時に、息子と娘を連れて青森に帰ったんですけど、子供たちがいたらワチャワチャするし、葬式でのこともわからないだろうと思って、友人に預けて参列したんです。そうしたら、祖母に「子どもたちは?」って聞かれて。

「預けてきた」と答えたら、「え、なんで? 連れてきてよ」って言うんです。自分がちゃんと葬式に向き合いたかったから連れてこなかったと話したら、「連れてきてほしかった」と言われて。あ、そういう気持ちなんだと思って。

― 立ち会わせたかった、と。

松山 : そうそう。きちんと立ち合わせて、火葬後の骨上げも経験させたかったんだと思う。もし今度そういう機会があったら、子どもたちを連れて行こうと思ってます。

― 満島さんは沖縄県出身ですが、記憶に残ってることはありますか?

松山 : 沖縄は、お盆やお墓参りの風習がたくさんありそうだよね。

満島 : ありますよね。私は沖縄で育ちましたが、両親の本家が奄美大島と鹿児島のほうにあったので、近くに親戚がいなかったんです。だから、お盆の時は取り残されてた感覚がありました(笑)。

お墓参りはよく行ってました。亡くなった祖母が、沖縄の空が見渡せる高台に、知らないうちにお墓を建ててたんです。そこに向かう坂道に、沖縄では珍しい桜並木があって。赤い桜なんですけど。

松山 : 赤い桜!?

― カンヒザクラ(寒緋桜)でしょうか。

満島 : ショッキングピンクの花びらで、1月後半くらいに咲くんです。その坂道の下に、バスケットコートのある公園があって、家族みんなでバスケットをして、桜見て、なんて記憶があります。

松山 : 素敵だね。

満島 : 家族でバスケットをしてたその公園の上に、たまたま祖母がお墓を建てたんです(笑)。今はもう全員揃ってはなかなか行けないですけど、それぞれのタイミングで行ってます。

― 今作でも、亡くした人とそれぞれの方法で向き合う登場人物たちの姿が描かれています。松山さんは、特に生き甲斐もなく、無一文のような状態でアパート「ハイツムコリッタ」に越してくる主人公の山田たけしを、満島さんは大家である南詩織を演じていますが、それぞれ「家族を亡くしている」という共通点がありました。でも、その向き合い方は対照的だったように思います。

松山 : なるほど。言われてみたら、確かに全然違うもんね。

満島 : うん、今思った! 二人とも、部屋に遺骨を置いてましたね。

― 亡くした父の遺骨が入った骨壷を不気味がる山田と、亡くした夫の遺骨へ大切そうに接する南と。山田は死に対する「畏怖」のような感情があるように見えました。

松山 : 山田は、死ぬことへの怖さというのは、持っていないと僕は思ってたんです。彼には生きる気力がなかったから。このままだと、やがてそのまま社会からフェードアウトして死んでいくんだろうな、と思っていたくらいに。

松山 : 父の遺骨に対して「存在を認めたくない」とか「一緒に過ごすのは気味が悪い」という感情はあると思ってましたけど、それが実は、自分が死ぬことへの恐怖につながっていたのかもしれないということは、今言われてはっとしました。

多分、山田は死が怖かったんだろうけど、山田自身もそのことに気づいてなかったんだろうなって。

― 劇中では、山田が丁寧にお米を研ぎ、炊き立ての香りを大切そうに確認するシーンが何度も登場しました。食べることをおざなりにしないその姿から、彼の生きることへの執着も垣間見えるようで。

松山 : そうそうそう、そうですよね。生きている意味ないとか口では言いながら、隣人の島田(ムロツヨシ)がお裾分けしてくれる、採れたてのきゅうりやトマトが美味しいと感じたりするんですよ(笑)。

「こうじゃなきゃいけない!」という頭で考える理性のようなものとは相反している。そのことで苦しんでいる人は、いま多いと思う。だけど、それが生き物の本質というか、生存したいからこそ、ご飯もあんなに味わって食べるわけだし。そのことに気づけるか気づけないかって、すごく大事な気がしましたね。

― 一方で、満島さんが演じた大家の南さんは、亡くなった人との距離が近いというか、亡くなった存在と共に日常を過ごしていました。

満島 : 私は理解できるところもあって。生きてる人より、死んでる人の方がいい時もあるから。

松山 : (笑)。

満島 : 自分の中に、生きている人が好きということと、死んでいる人が好きということの両方があるんです。私は祖母のことがすごく好きだったので、亡くなってるけど、だからこそ意識の中でずっと一緒にいるみたいな感覚があって。

南さんの、「生きている人」と「亡くなっている人」の境界線のない感じとか、リアルとファンタジーの境目がない、そのゾーンは「あぁ、わかる」って思います。毎日がそうじゃないけど、その方が人に変に期待せずに、傷つきもせずに、彼女なりのちょうどいい場所なんだろうなと。

― 生きていくための「死」との距離のはかり方ですね。

満島 : 私は、南さんのように、身近で自分の年齢にも近い大切な人が亡くなった経験はないのですが、想像できるところもありました。不思議の世界。世界って不思議だね、みたいな(笑)。

満島 : 私の祖母が亡くなった時のことなんですけど、火葬をする前、棺の中にまだ肉体がある状態で、一晩お家で一緒に過ごすじゃないですか。その時、自分の母親の棺のすぐ横で、一人息子だった私の父が、白いブリーフ姿で大の字になって寝ていたんです。それを見て、「赤ちゃん返りしてる!」って思って。

松山 : あー。

満島 : その時、「眠ってる父」と「亡くなってる祖母」がすごい循環してるようなエネルギーを感じたんです。あぁ、なんか死の世界すごいなって。それを目の当たりにしました。

どっちも生きてるように見えるし、亡くなっているようにも見える。これから祖母の肉体は失くなるけど、父の意識の中ではずっと一緒にいるんだろうなって。今回の撮影現場でも、そのことを思い出していたような気がします。

存在を失ってもなお、自分を導いているもの

― 「肉体が失くなっても意識の中でずっと一緒にいる」というお話がありましたが、お二人にとって、今は存在が目の前にはない、あるいは遠く離れてしまったけど、強く心に残っていたり、自分の行動や選択に影響を与えているというものはありますか?

松山 : 前に、「自分の両肩に仏様が乗ってるんだよ」と言われたことがあって。

満島 : 左右の肩にひとりずつ乗ってるの?

松山 : わかんないんだけど、両肩に乗ってるんだって。で、自分の行いは、そこから見られているんだと。だから悪いことするなよ、って話なんですけど、それはずっと自分の中にあるんです。嘘つけないなと思うし、なぜかわからないけど、それが僕にとってすごい抑止力になってるんですよね。

― 松山さんを見ているその存在は、誰なんでしょうか…?

松山 : わかんない(笑)。

満島 : (笑)。

松山 : だけど、そうやって生きてたら、両肩だけじゃなくて、ここ(眉間)にも見てるやつがいるよな、って思えてきて。「自分が」自分の行動を見ていて、なんか変なことしたら「自分に」がっかりされるとか、復讐されるとか。そういう感覚がずっとあるんですよね。以前、役づくりのために体型を変化させたことがあって。

その時に、「絶対これ、後で自分に復讐されるんじゃないかな」って感じたんです。そうしたら、肉を食べると蕁麻疹できるようになっちゃって。

満島 : 肉を?

松山 : そう、牛肉を食べると。もともと脂が苦手というのもあったんだよね。だから今回の現場で、すき焼き食べるシーンは内心ドキドキしてた。

満島 : そうなんだ!

― 炊き立てのご飯や採れたての野菜、イカの塩辛など、『かもめ食堂』から荻上監督とタッグを組んできたフードスタイリスト・飯島奈美さんによる、美味しそうなご飯が登場する今作の中で、最も特別な食卓となったのが、住人たちが集まるすき焼きのシーンでしたね。命が蘇るかのように、美味しそうに食べる山田の表情が印象的でしたが…。

松山 : 「美味しいんだけどよくわからない」っていう不思議な感じでした(笑)。元々は、すき焼きもすごく好きだったし、楽しみにしてたんだけど。くらくらする感じはありましたね。

― 山田がすき焼きを食べた瞬間、パチパチと目眩のように瞬きをしていたのが、“美味しさ”の表現として斬新だなと思っていました(笑)。

満島 : 確かにしてた!(笑)

松山 : 実際に何年も牛肉食べてなかったんですよ。撮影前も、何が起こるかわからないから食べてなくて、いきなり本番だったんです。

不思議なもので、そうやって今の自分に返ってくることがあるんだよね。自分が自分に出してるサインだから、いろいろ考えますね。

― 満島さんは、いま目の前に存在としてなくても、自分の中に強く残ってるものはありますか?

満島 : 私は、何かをイメージする時に、小学校の時の帰り道を思い出します。

― 学校の帰り道ですか。それは、どんな時間だったんですか?

満島 : 弟妹もいたので、帰り道が唯一ひとりになれる時間だったのかな。人の中で生きていると「あなたはこうだね」とか、「あなたはこれが得意でこれが苦手だね」とか言われて、多くの人には競争心もあるし、学ばなきゃいけないっぽいことも多くて、疲れてたんでしょうね。

きっと、ひとりの時間が必要だったんです。社会のルールとかのないひとりの時間。空想の好きな子だったので、帰り道はずっと本を読んでて、家に着くまでの15分間、一度も本から目線を離さずに歩いてたんです。

松山 : へー!

満島 : 車が来たら、目で確認するんじゃなくて感覚で避ける。そういう波動の練習みたいな(笑)。

― 何かの修行みたいですね。

満島 : あ、そう! 修行だったと思います。気配を感じる、匂いを感じる、そういう感覚を研ぎ澄ませながら。読んでいる本も、すべての内容を理解できるわけではない、「自分の理解」の一個上にある本だったんですけど、それがたぶん精神統一みたいな時間だったんですよね。

すべての人に、子どもの時にそれぞれの帰り道があったんだろうなと思うと、誰にでも優しくなれるんです。

松山 : それ面白いね。

満島 : 小さい頃のまだ何者でもない、暇でひとりで道を歩いてる時間、は自分のベースにずっとあります。コミュニケーションの中で「腹立つ!」ということがあったら、小学校の頃のその相手を想像して、お母さんが帰ってこなくて、家で暇そうにしてる顔とかを想像すると、優しい気持ちになれます(笑)。

― 心を平穏に保てる秘訣なんですね。

満島 : みんないいぞ、という気がしてくるんです。

松山ケンイチ、満島ひかりの「心の一本」の映画

― お二人にとって、今の自分を支えている、形作っていると思う「心の一本の映画」があったらぜひ教えてください。

松山 : 難しいなー。なんだろう。実は最近、普通に生活してる方が面白くなってきちゃって、エンタメとして映画を観る機会が減っちゃったんですよね。

― 松山さんは、数年前から、自然の中に移住して生活を送っていらっしゃいますが、その暮らし方も関係していますか?

松山 : それもあるし、あとは、自分の子どもを見てるだけで相当面白いんですよね。今回の撮影現場でも、子役の子どもたちがめっちゃ面白かったじゃない?

満島 : 面白かったよね! 羽那ちゃんと光授くん、最高だった。

松山 : 目の前でライブで行われるから、映画とはまた違うエンパワメントがあって。最近そういうのが面白くて。そうだな…やっぱり、僕はチャップリンですかね。

― 以前、松山さんにインタビューした際、チャップリンの作品をあげてくだいましたね。「一本を作り上げるのにかけた時間と熱量を思うと、その“濃さ”に見惚れる」と。

松山 : 『独裁者』(1940)とか、好きな作品はたくさんあって。演技としてのエンタメ性もあるし、ストーリーが訴えかけてくるものもあるんですけど、自分の知らないものを教えてくれる、という印象が僕には残っていて。最初は演技のアクションのインパクトで観るんだけど、チャップリンが時代をちゃんと見てるというか、その視野の広さに、大人になって改めてすごいなと気づくんですよね。

― チャップリンの作品を観ると、映画は時代の写し鏡なのだということを感じます。

松山 : 自分は社会の一部だけど、あまりにも視野が狭いというか、全体を見れていないから。年齢もあって広げたいと思うんですけど、「どの情報を信じればいいのか」を見定めるのはなかなか難しい。だから最近は、誰も知らない情報を持ってる人たちの話を聞くのが、すごく好きになりました。

― 満島さんはいかがですか?

満島 : 私は『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)かなぁ。開始5分から最後まで、ずっと泣いてます。涙で曇って画面が見えてないのか、観るたびに「こんな場面あったっけ!」って発見もあるんです(笑)。

松山 : そんなに泣いてるの(笑)。

満島 : (笑)。映画愛が詰まった作品だし、あと、会ったことのない私の祖父がイタリアの血が入ってるんですけど、そういうのが影響しているのかもしれません。

― 『ニュー・シネマ・パラダイス』は、イタリアのシチリア島の田舎町を舞台に、映画館で出会った映像技師のアルフレードと、少年・トトの交流を描いた作品ですね。映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネによる音楽も印象的な作品です。

満島 : 冒頭の、窓の向こうに海が見えていて、カメラがだんだん引いてきて部屋の中が映るカットとか、「あー懐かしい!」ってなっちゃうんです。

松山 : へー!

満島 : イングリッシュガーデンとかも、見るとざわざわする。DNAの記憶とかあるのかな。

― 満島さんが受け継いでいるイタリアの血が、映画を通して蘇るんですね。

満島 : 『ニューシネマパラダイス』の中で、検閲によってカットされたあらゆる映画のキスシーンを、すべてつなぎ合わせ、それを主人公のトトが映画館で観るという、美しいシーンがあって。いつ観ても色褪せない映画の魔法がかかった瞬間。

それでいうと、『世界中がアイ・ラブ・ユー』(1996)のゴールディ・ホーンがダンスしながら急に空を飛ぶ場面とか、『ポンヌフの恋人』(1991)の橋の上での花火の場面とか、忘れられない瞬間がずっと頭の中にあります。ファンタジーをあれだけ具現化できる映画は、やっぱりすごいですよね。

『川っぺりムコリッタ』をもっと深めたいあなたに

『川っぺりムコリッタ』荻上直子監督が、スープ作家・有賀薫さんと「食卓を囲んだ人と人の交流」について語り合ったポッドキャストです。食から広がる映画の世界をぜひ味わってみてください。