目次

マイク・ミルズの「心の一本」

― 『カモン カモン』は、ラジオジャーナリストのジョニー(ホアキン・ファニックス)と、甥・ジェシー(ウディ・ノーマン)の束の間の共同生活を描いた作品です。一方でジョニーはアメリカ中の子どもたちにインタビューして回ってもいますね。

― そのため劇中にはキャストが実際に、実在の子どもたちに「未来はどんなふうになると思う?」などとインタビューしているシーンが登場します。

ミルズ : 以前サンフランシスコ近代美術館でのプロジェクトで、シリコンバレーに住む子どもたちにインタビューしたことがあって、その体験がとても感動的だったんです。今回の映画も、伯父と甥の親密な物語ですが、社会が抱えているさまざまな問題を背景に描いていて。だからそうした社会問題について、あるいは未来について、子どもたちの口から語ってほしいなと思いました。

私たち大人は「理論的/常識的でいなくてはならない」といった思い込みに縛られています。でも子どもたちは正直に、自分のか弱い部分も見せられる。それも知性の一つの形ですよね。

― エンドロールでは子どもたちのインタビューが音声で流れますが、最後に「自分が何を求めているか それを知ることが一番大切」という言葉が登場しますね。そこでお聞きしたいのですが、監督にとって自分自身をより理解できた、見つけることができた「心の一本」の映画はありますか?

ミルズ : ワオ、そういう作品はたくさんあるので迷いますが……、少し話がそれるんですけど、私がなんで自分の映画によく、他の人が書いた本のテキストを引用するのかというと、「私たちはみんな人との関係性の中で、自分が何者かを学ぶ」と考えているからです。

― 『カモン カモン』でも『オズの魔法使い』などを引用していましたね。

ミルズ : 接する相手によって自分は変わるし、その体験を通して人生について理解していくんだと。音楽を聴いたり、映画を観たり、本を読んだりするのも、それを作った誰かと接することですよね。

それをふまえ紹介したいのが、1970年のハンガリー映画『Lovefilm』(1970)。監督はサボー・イシュトヴァーンです。

― ハンガリー生まれのサボー・イシュトヴァーン監督は、カンヌやベルリンをはじめ各国の映画祭で高く評価された巨匠です。レイフ・ファインズ主演の『太陽の雫』(1999)や、アネット・ベニング主演の『華麗なる恋の舞台で』(2004)などを手掛け、国際的に活躍してきました。でも、『Lovefilm』というタイトルは初耳です(※日本未公開の作品)。

ミルズ : この映画は、第二次世界大戦中はナチスドイツに占領され、戦後はソビエト連邦の一部として共産主義国家となり、歴史に翻弄された1940〜1960年代のハンガリーを舞台にした、ある幼なじみ同士の愛の物語です。

私は彼らとは全く違う国、時代に生きています。なので共感はできないかなと思いきや、驚くべきことに、共感できたんです。男性主人公が幼なじみの女性を愛する中で見せる、人間としてのか弱さ、不安、混乱にシンパシーを感じました。

ミルズ : 他のどんな映画の男性キャラクターよりもずっと自分を重ねることができた。なぜかといえば、この作品がサボーの実人生をもとに作られているからでしょう。

― 実人生をもとに作られているから、共感できた。

ミルズ : 映画監督が劇中で自分の人生をリアルに語った場合、その作品はもはや映画ではなく、一種の自伝だと私は思います。

『Lovefilm』で言えば、主人公のちょっとした物事の感じ方やパーソナリティ、つまり主人公の“世界の歩き方”とでもいうのか……、そういった部分から滲み出るサボー自身の魂に、私は深く共感したんです。

― サボー・イシュトヴァーン監督自身の魂に共鳴したと。

ミルズ : 激動の時代のハンガリーで生まれ育った主人公たちの体験は、(よくある歴史映画のように)陳腐でもありきたりでもありません。監督自身がなかば経験したことでもある分、とても具体的でリアルです。その個人的な経験を突き詰めた「正直さ」ゆえに、『Lovefilm』は普遍的な作品になったんだと思います。

― 個人的な経験を突き詰めた「正直さ」は、マイク・ミルズ監督の映画作りにおいても大切なものですよね。『人生はビギナーズ』(2010)は父親、『20センチュリー・ウーマン』(2016)は母親と自分との関係を出発点にそれぞれ作った作品です。

ミルズ : それも『Lovefilm』に影響を受けたからなんです。2作目の『人生はビギナーズ』を作る前に、この映画をよく観ていました。当時は1作目の『サムサッカー』(2005/※1999年にウォルター・キルンが発表した同名小説の映画化)が思ったような出来栄えにならず、「もう失敗はできないぞ」と焦っていた時期で。

ミルズ : そんなとき、『Lovefilm』をきっかけに、「自分自身について本当の意味で正直になり、自分の人生に起きた“私固有の出来事”をシェアすれば、人々とつながることができる」というプロセスにすべてを懸けようと思ったんです。

― 『人生はビギナーズ』は、『Lovefilm』からの影響でできた作品なんですね!

ミルズ : 日本の皆さんにとっても、たとえば『スター・ウォーズ』シリーズみたいな超大作を作るより、よほど心に響くんじゃないかと思うんです。そうでしょ?(笑)

子どもは過ぎ去る人生へのメタファー

― 『人生はビギナーズ』、『20センチュリー・ウーマン』につづき、今作『カモン カモン』も、自身のお子さんとの実体験からインスピレーションを受けたそうですね。

ミルズ : ある日、子どもをお風呂に入れているときに、「彼をお風呂に入れていることについての映画を作ろう」と思ったのが始まりでした。その後で主人公を自分自身から切り離し、伯父という設定を思いついて、とてもしっくりきました。それに、彼には子どもがおらず、子育てをゼロから学ばなければいけないという意図していなかった流れも生まれた。

ミルズ : さっき私は「人は他人との関係性の中で、自分が何者かを学ぶ」と話しましたが、家族は人生で最初の人間関係ですよね。今回も私は、伯父・ジョニーと甥・ジェシーの関係を描く中で、人生の本質を探ろうとしていたんだと思います。

― その人生の本質とは、どういうものだったんでしょう?

ミルズ : 私自身、子どもと暮らし始めた途端に世界観がまるっきり変わってしまったんです。というのは、子どもは常に変化しているから。1歳の彼がいたと思ったらもういない、3歳の彼がいたと思ったらもういない。まるである種の死のように、“彼ら”は次々にいなくなってしまう。その儚さは、私には衝撃的でしたし、生きることそのものへの問いでもありました。

同じように人生の儚さの象徴として、この映画では「聴くこと」あるいは「録音すること」が重要な役割を担っています。なぜなら、音は常に時間の中にあるものだからです。音を(たとえば動画を一時停止するように)フリーズさせることはできません。人生と同じように、音は常に流れ、失われていくものなんです。

― 「子ども」そして「録音」という具体的なモチーフはともに、私たち誰もが避けては通れない、刻々と過ぎ去っていく人生へのメタファーなんですね。

ミルズ : この映画を観てくれた人たちが、それぞれに全く別の受け止め方をしてくれるといいなと思います。人によって印象に残るシーンも、抱く感情も全く違うような、オープンな作品にしたかったんです。だからタイトルも、「カモン カモン(さあ、行こう)」というオープンエンドな表現を選んだんですよ。

― 編集作業を行っている最中も、1年弱前の撮影中には気づかなかったこの映画の新しい観点を発見し続けていたそうですが、どんな発見があったのか知りたいです。今作の撮影は2020年1月に終了。その後、コロナ禍により9か月もの間、リモートワークで編集作業を進めたそうですね。

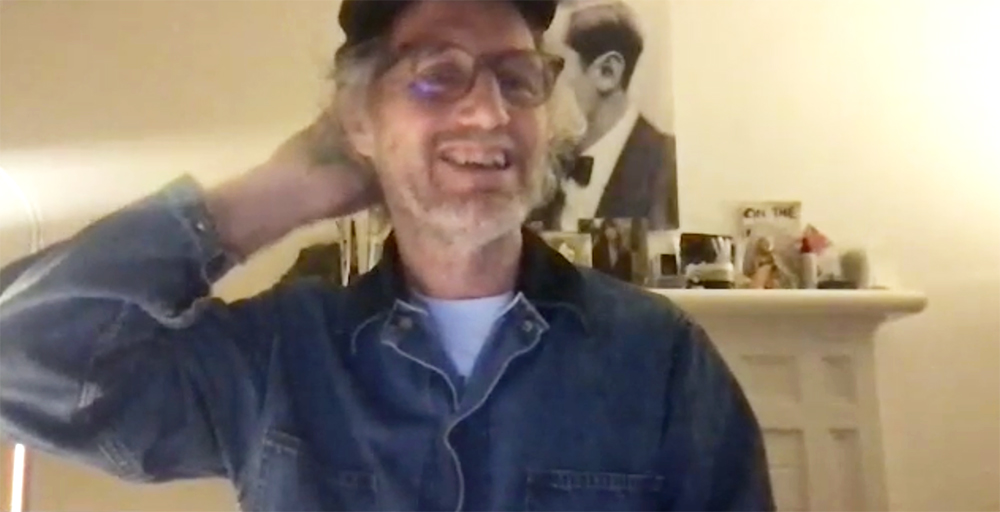

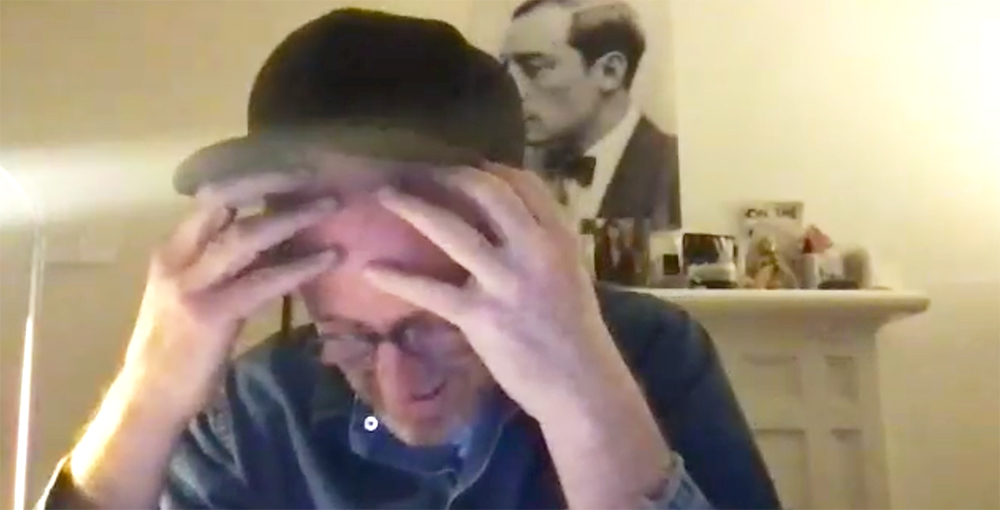

ミルズ : いやもう、まさにクレイジーな冒険という感じで、ひっちゃかめっちゃかでしたよ。まず撮影中、俳優の演技や、宇宙の采配(笑)によって、自分の想像とは違う方向に行き始めました。でもそれでよかったんです。私はいつもリアルで“生きた”ものを求めているので。で、いざ編集を始めるときも、同じことが起きました。

ミルズ : 「僕がこの物語を語ってきたのは確かなんだけど、思っていたような素材がない……!」と焦って(笑)。とはいえ仕方がないので、手元の素材をもとに編集作業を進めました。「これらの素材がどうなるのか追ってみよう」って。

で、なんとか編集を終え、最後の最後、ようやくミキシングをするときに全編を観返したところ、不思議なことに、脚本を書いたときの「こういう映画にしたい」と思ったとおりの作品になっていたんです。「そうそう、この映画を作っていたんだ」って、すごく奇妙な感覚。実は過去3作もそういう感じだったんですが、毎回、狐につままれたような気持ちになります。

― まるで魔法みたいですね(笑)。そんな自身の映画作りを通して、“新しい自分”を発見することはありますか?

ミルズ : 楽しい質問をありがとう。私は俳優ではありませんし、俳優とは普段あまり付き合いません。彼らはマジシャンみたいなもの。私たちとは違う、エイリアンです。魂が柔軟で、勇敢で、縛られることがありません。そんな俳優たちが大好きなんです。彼らは私の人生をより生き生きと、エキサイティングにしてくれるから。

つまり俳優たちは、私が隠している部分や、恥ずかしくて出せない部分を、いつも引き出してくれるんです。彼らを演出することで、自分という人間についていろいろな気づきがあります。映画を撮るたび、俳優のそばにいる間は、目の前で未来の自分がより早く成長していくような感覚に陥るんです。

― 俳優は監督にとってある意味、鏡のような存在なんですね。今回、主人公のジョニーを演じたのはホアキン・フェニックスです。2019年に主演して話題になった『ジョーカー』とは全く違う、繊細で柔らかい表情を見せています。

ミルズ : 私はホアキンのことが大好きで、素晴らしい友人だと思っていますが、同時にトリックスターでもあって。だから彼との映画作りは何が起きるかわからないんですが、それがまた喜びであり、魔法であり、パワーなんです。

― ホアキンは撮影中、役作りのために監督の洋服を借りていたそうですね。

ミルズ : カメラテスト中にホアキンが私のところへやってきて、「ミルズ、君の履いているズボンを貸してくれ」って言ったんです。私のことをとっかかりに、それだけ役作りに集中してくれているんだと受け止め、「はい、これが僕のズボンだよ」と素直に渡しました(笑)。

実は『人生はビギナーズ』のユアン・マクレガーもそうだったんです。二人とも洋服のサイズが私と同じだったなんて、ちょっとおかしいですよね。

― ホアキンもユアンも、監督と同じサイズだったんですか(笑)。

ミルズ : ただ、キャラクターはあくまでキャラクターであって、私ではありません。つまりジョニーは“ホアキンバージョンの私”だと言えるかもしれませんが、“ホアキンが演じた私”だとは思いません。

ホアキンが私の私服で演じたこと自体は、彼の演技の糧になるわけだからいいんです。いいんですけど、問題はもうそれらの服が着られないってこと(笑)。もし着ていようものなら、「あ、ポスターに写っているジャケットだね」とか言われそうで……。白いコンバースのオールスターが好きで実際よく履いているんだけど、それも映画の中で目立っているし……。予想外に厄介なことになっています(笑)。