目次

オフビートな距離感を描きたい

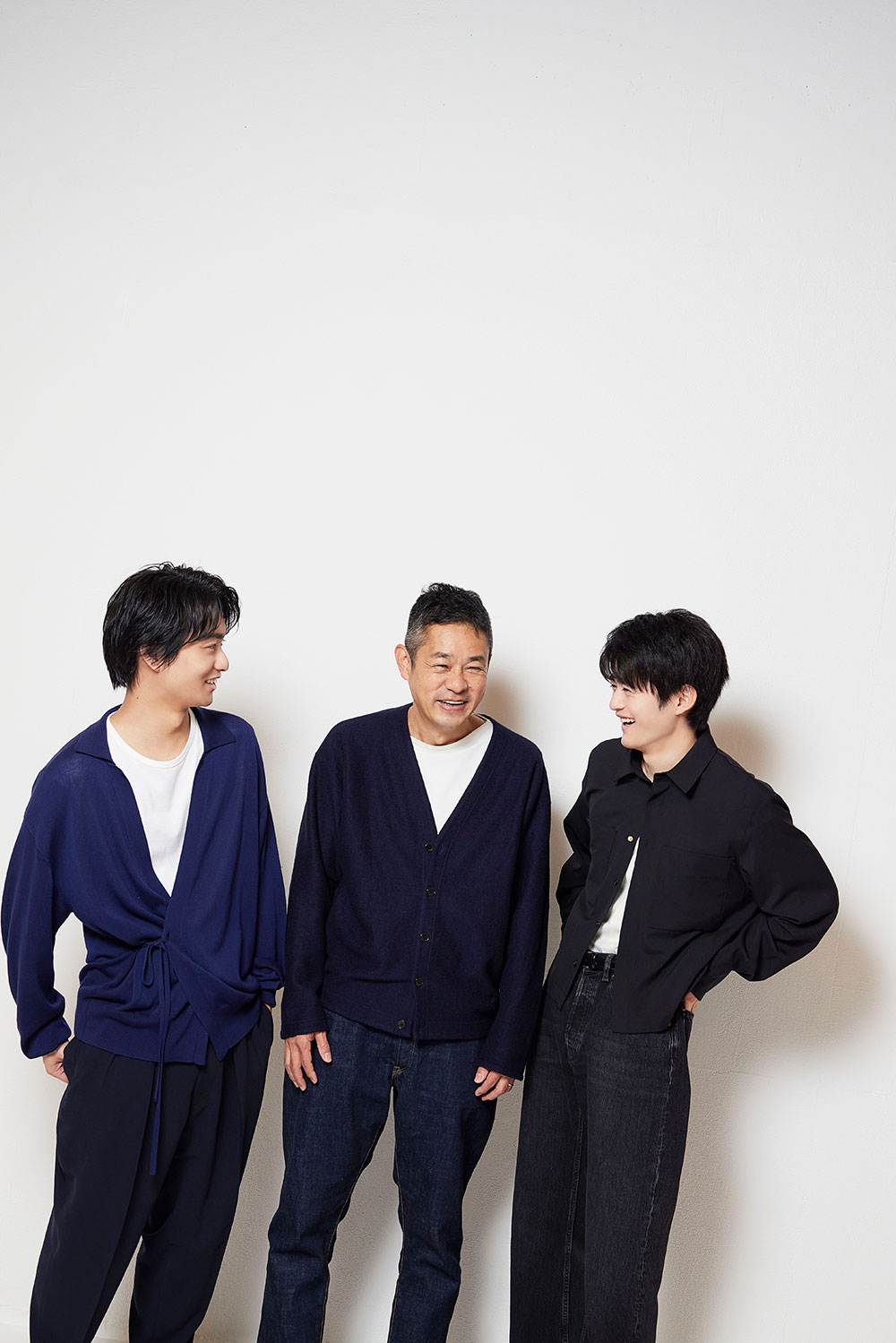

― 古厩監督は、『ロボコン』(2003)や『のぼる小寺さん』(2020)など、これまでも若い世代を登場人物とした、数々の青春映画を撮られてきました。今作で「eスポーツ」のチームを結成した三人の関係性にも、今の若者たちが持つムードが、とてもリアルに体現されていましたね。

古厩 : 今回は、実話をベースにした企画から始まっていたので、まず最初に、モデルとなった高校生たちにインタビューをさせてもらったんです。

― eスポーツは、IOC(国際オリンピック委員会)にも認められる正式なスポーツ競技ですが、今作で描かれていたのは、「ロケットリーグ」というカーレースとサッカーが融合したゲームでした。取材したのは、その大会に実際に出場した高校生でしょうか?

古厩 : はい。「全国高校eスポーツ大会」の決勝大会まで進んだ高校生たちだったんですけど、その中で印象的だったエピソードがあって。彼らが大会で東京に出てきた時、1日だけオフの時間があったそうなんですが、その時に「秋葉原に行った」と。「みんなで行ったの?」と聞いたら「それぞれ別々に行って、向こうで姿を見かけたけど、お互いに声はかけなかった」と言うんです(笑)。

奥平・鈴鹿 : えー!

古厩 : 「声かければいいじゃん」って言ったら、「別に…」って。それが、すごく今っぽいなと僕は感じたんですね。

― 今作の三人も、家庭や学校での悩みをそれぞれに抱え、その鬱屈した気持ちを共にeスポーツの中で解放する姿が描かれていますが、お互いのプライベートには深く踏み込まないというフラットな関係性でしたね。

古厩 : 今の若い世代を登場人物にした時に、そういうオフビートな距離感が描けたらいいな、と思いました。モデルになった高校生の秋葉原のエピソードも、孤独と捉える人もいるかもしれないけど、彼らは一人で過ごす時間を寂しいとは感じていなくて、普通のこととして受け止めているんですよね。それって、すごくたくましいなと。

普段は、それぞれ自分の「島宇宙」みたいなところにいる高校生たちが、チームを結成したことによって、ちょっとだけ繋がる。それだけで映画になるかもしれない、と思いました。

― 「島宇宙」って、いい言葉ですね。すごく納得しました。

古厩 : お。聞いた?(笑)。使っていいかな。

奥平 : 使いましょう。

鈴鹿 : (笑)。

― 奥平さんと鈴鹿さんは、秋葉原のエピソードや、自分の「島宇宙」から少しだけ人と繋がるという、今の高校生たちの距離感に共感するところはありますか?

鈴鹿 : オフの日にお互い声をかけなかったというのは、なんかわかるかも。…仕事関係で仲の良い人でも、あんまりオフの日に会いたくないみたいな。嫌いとかじゃなくて、一人で過ごしてる日に、その人に会うとちょっと仕事モードのスイッチが入っちゃう、みたいな。そういうことはありますね。

奥平 : 確かに、一人でいる時間を悲しいと思わない、というのは僕も同じです。特に、学校みたいなコミュニティの中にいると、空気を読まなきゃいけない、みたいなこともあるじゃないですか。そういうのに疲れてくると、自分一人の空間や時間が大事になってくるのかなと思いました。

― eスポーツのチームメイトは、友だちというよりも、同じ目的に向き合う同志や、仕事仲間の感覚に近いのかもしれませんね。映画での三人も、性格もプライベートも異なり、それまでも学校で一度も交わることがなかった、という絶妙な距離感でした。

古厩 : 映画の中で、翔太と達郎が初めて顔を合わせた港のシーンとかも、それが現れてましたよね。ああいうふうに二人が解釈してくれたことは、僕はすごく面白かったですね。

― 今作では、古厩監督が演技を決めるのではなく、俳優は自由に動き、そこから自然に出てくる芝居を撮影されたそうですね。チームメイトとして挨拶をする二人の、妙に噛み合わない会話やノリが気まずい空気を生み出していて、思わず笑ってしまいました。

古厩 : どこかちょっと異常な空気ですよね(笑)。

鈴鹿 : 確かに(笑)。

― 奥平さんが演じた翔太は、学校では“愛されキャラ”として友人に囲まれている一方で、家庭環境には問題を抱え、家では幼い弟たちの面倒を見ていました。そんな彼が、eスポーツと出会うことで変化していく姿を、どのように捉えていましたか?

奥平 : 翔太は、自分が夢中になれるものを見つけたことによって、得るものもあれば、どこかで失うものもあったと思うんです。

奥平 : その中での成長、ということを考えながら演じていました。内面の変化の仕方も、自分の高校生活を思い出したり。僕も高校生の時からこの仕事を始めたので、そういう意味では、遊ぶ時間や友達と過ごす時間というのは、言い方はよくないですけど失ってしまったものでもあるので。もちろん一方では得たものもある。そこは似ているかなと感じていました。

― 鈴鹿さんが演じた達郎は、怪我によってバスケットボールを断念し、他人と群れることを避けて過ごしていましたが、「全国高校eスポーツ大会」の開催を知り、出場を目指してチームメンバーを探し始めます。いわば、物語を動かしていく役所ですね。

鈴鹿 : 達郎は、もともとロケットリーグに没頭していたけど、一人の時は、勝つことに執着していた人だったんですよね。でも、翔太や亘(小倉史也)という仲間ができたことで、その考え方や人に対する見方も変わっていったと思います。ロケットリーグに挑戦する意味、という部分も含めて変化の大きな人物だったかなって。

古厩 : それは今作で大きくウェイトを占めるところでしたね。

― 映画では、付かず離れずの距離感でチーム力を高めていった三人ですが、東京という日常を離れ、徳島ロケを行なっていた1カ月ほどの期間、キャストのみなさんは、どのようにその特異な関係性をつくっていったのでしょうか?

奥平 : どうやって話すようになっていったのか、本当に覚えてないんですよね…。

鈴鹿 : うん(笑)。

古厩 : え、覚えてないの?

奥平 : 覚えてないんですよ。でも、ラジオみたいに、ずっと二人の声を聴いてたから。

古厩 : ヘッドステレオで?

奥平 : そうです。ゲーム越しに二人で話す時間もあったし。今回、ゲームプレイ中の撮影方法が、少し独特だったんですよ。

― 映画には、オンラインで繋がった状態の三人が、それぞれ自分の部屋でゲームプレイするシーンが何度も出てきますね。

古厩 : 三人が別の場所で同時にプレイしているから、一人称視点の映像を3回ずつ撮影していくんです。例えば、奥平くんが部屋でプレイしているところを撮る時には、鈴鹿くんと小倉くんの音声も別の部屋から飛ばして、カメラを回す。

奥平 : カメラの前では一人だけど、声のスピード感とかテンションを三人で合わせないといけないから、二人の声を聞きながら一緒に撮るんです。その撮影のことは、すごく覚えていますね。

鈴鹿 : そうだね。

古厩 : プレイに対するリアクションのタイミングを合わせるために、最初は僕が声をかけてたんですよ。「ここでシュート!」とか「今、ボールを止めた!」とか。でも、後半は三人から「僕たちもうタイミング覚えてるから、監督いなくても大丈夫です」って言われて。寂しかった(笑)。

鈴鹿 : (笑)。

奥平 : 現場で撮りながら試行錯誤して、後半はかなり進化していきましたよね。

― その過程で、チームの空気感というのが出来上がっていったのですね。

鈴鹿 : あとは、ご飯を一緒に食べに行ったり。ずっとNewJeansの話をしてたよね(笑)。

奥平 : 小倉さんもNewJeansが好きだから、僕だけ知らなくて。でも二人が本当にずっと話してるから、僕もだんだん覚えてきて。おかげで今、K-POPにはまってます(笑)!

鈴鹿 : そうなんだ(笑)。今、誰?

奥平 : 僕、aespaが好きなんですよ。

鈴鹿 : お、はまったんだー!

奥平 : …っていう話をずっとしてた記憶があります(笑)。それ以外の会話をむしろ覚えてないくらい。

勝っても負けても人生は続いていく

― 今作ではタイトルに「勝つとか負けるとかは、どーでもよくて」とあるように、eスポーツという「競技」を題材にしながらも、勝負の「勝ち」「負け」以外の面に焦点をあてていますよね。映画を観ながら、そういえばここ最近は、「勝ち組」「負け組」という言葉を聞かなくなったなと感じました。

古厩 : あぁ、前ほど聞かなくなりましたよね。時代が変わったんでしょうね。

奥平 : 確かに。最終的に行き着くところが、勝つとか負ける以外のものが増えすぎたからじゃないですかね。どっちでもない人が多いし、勝ち負けにこだわらない生き方をしている人が増えたのかなと思いますね。一定数は、こだわる人もいるでしょうけど。

古厩 : もうずっと不況だしね、社会が(笑)。でも、その中でも生きていかないといけないし。

― タイトルにもなっている「PLAY(遊ぶ)」という言葉は、どこから出てきたのでしょうか?

古厩 : 正直、映画としては「勝ち」に焦点を当てる方が楽なんですよ。でも今回は、映画の中で翔太も達郎も家庭に複雑な事情を抱えていますよね。いくらeスポーツを頑張ったって、その生活が劇的に変わるわけじゃないし、日常から抜け出せるわけでもなくて、またそこに帰るんですよ。

「じゃあ、やる意味ってあるの?」って思うかもしれないけど、熱中しているその瞬間は本当に生き生きできたり、隣には、同じ目的を持つ仲間がいてくれたりする。それは、生きる価値に繋がるんじゃないかと。そういうことを描けたらと思って、タイトルに込めました。ゲームも「プレイする」と言いますしね。

― 「奇跡は簡単に起きない」現実も含めて、青春や人生をどう描くのかと。

奥平 : 大会のあとに翔太が出した答えは、根本的な何かを解決するわけじゃないと思うんです。でも、なんかちょっと清々しい気持ちになりました。失うものもあったけど、それを経て翔太の中に残ったものは確実にあったなと。それを具体的な言葉で表すのは難しいんですけど。

鈴鹿 : 達郎は、バスケットボールで怪我をする前から、ずっと勝ちを求めていた人だけど、eスポーツの大会を通して、それ以外のものが見つかった気がします。一方で、大会が終わった後の三人が、徳島でずっと仲良いのかといったら、意外とわからないよなと思うんです。学校でまた会った時に、話しかけるのかなって。

奥平 : うん。確かに、eスポーツをやる関係だったから、繋がることができた三人だと思うし。

― みなさんは三人のように、10代の頃に熱くなれたもの、その時間が今の自分に繋がっているなと思える存在はありますか?

鈴鹿 : 僕は部活ですね。バトミントン部で、岡山の高校卒業までやっていました。

奥平 : へー。

鈴鹿 : 熱中してました。厳しい部活ではなかったですけど、みんな仲が良くて、「県大会に行こうね」とか話しながら、楽しくやっていました。でも、意外と記憶に残っているのは、試合で勝ったことだけではなかったりもして。

― 意外と、負けた試合のことを強く覚えているものでしょうか。

鈴鹿 : 覚えてますね。引退前の、最後の大会で負けた時のこととか。泣きましたね。その時の、みんなの顔とか覚えてます。

奥平 : 僕は学生時代、ゲームに没頭してました。それこそ、中学生の時は競技性のあるゲームにはまって、学校から帰ってきたら夜中までやってました。基本は同じ学校の友だちと一緒にプレイしてたけど、オンライン上で、全く会ったことない人と繋がって、一緒にゲームするということもありました。

古厩 : そういう時は、ボイチャでしゃべるの?

奥平 : そうです。で、「明日もまたやろう」となっていく。年上の20代の人たちもいたけど、普段の生活で交わらないような人たちと繋がる、という意味では、映画の翔太と達郎と亘のような関係でもありました。

古厩 : いいね。僕はぼーっとしてました(笑)。友だちとゾンビ映画撮ったりもしてましたけど。絵の具で塗ったりしながら。

鈴鹿 : えー! いいなぁ。

奥平 : それ撮影してたんですか? すごい!

古厩 : 全然すごくないの(笑)。もっと本気でやってた人たちもいるから。でも、それ以外はほとんど記憶がなくて、ずっと昼寝してるみたいな学生時代でしたけど、その時間は楽しかったという覚えがありますね。

奥平大兼、鈴鹿央士、古厩智之監督の「心の一本」の映画

― 最後に、みなさんの「心の一本」となる映画を教えてください。自分の心に情熱が灯る作品、熱い気持ちになれる作品などがありましたら。

奥平 : 僕は、前もお話ししたかもしれないんですけど、『燃えよドラゴン』(1973)です。

鈴鹿 : へー!

― 『燃えよドラゴン』は、香港のアクションスターであるブルース・リーの代表作で、以前『マイスモールランド』で奥平さんにインタビューさせていただいた時にも、大好きな一本として挙げてくださいました。

奥平 : ブルース・リーも好きで。それがきっかけで、空手も習ってたんです。多分、最初にちゃんと映画に触れたのが、この作品なんですよね。それもあって、自分の中では大切な一本ですね。

シンプルに「アクションがかっこいい!」というのもあって、当時は憧れて家でヌンチャクを振り回したりもしてて(笑)。純粋に男心をくすぐられる作品ですね。

鈴鹿 : 僕は、それでいうと『ワイルド・スピード』シリーズ(2001~2023)です。

奥平 : え!

― アクロバティックなカーアクションで『ワイルド・スピード』シリーズは、世界中に熱狂的なファンを持っていますね。穏やかな雰囲気の鈴鹿さんから挙がるタイトルとしては、少し意外でした!

鈴鹿 : 僕の父親が、車のエンジニアの仕事していたんです。

奥平 : へー!そうなんだ。

鈴鹿 : あんまり興味ないふうにしてたんだけど、休みの日とかに、父親がラリーの番組をテレビで見てるのを横で眺めたりしてたし、海外のチャンネルで放送してる車の改造番組とかがリビングで流れたりしてる家庭だったので。

奥平 : そんな番組があるんだ!

鈴鹿 : それをチラチラ横で観てたんです。『ワイルド・スピード』も地上波で時々放送されてたので、観たらやっぱり「かっこいいなー」と思ったし、父親の仕事にも繋がる部分もあって。最近もまた観返したんですけど、やっぱり好きでした。男心をくすぐるよね。

奥平 : かっこいいよね。車とか、派手なアクションとか。

鈴鹿 : あと、『ワイルドスピード』は音楽も良くて。それも好きですね。熱くなるという意味では、劇場で観ることができた『トップガン マーヴェリック』(2022)も良かったです。

古厩 : 僕はおじさんなんで、地味なやつを(笑)。好きなのは『カリフォルニア・ドールズ』(1981)っていう昔のアメリカ映画です。

― 『カリフォルニア・ドールズ』は、女子レスラーたちの挫折と栄光を描いた作品で、名匠ロバート・アルドリッチ監督の遺作として知られていますね。

古厩 : 小学6年生の時に、何かの映画と同時上映で観たんでけど、めちゃくちゃ面白かったんです。刑事コロンボを演じていたピーター・フォークと、二人の女子レスラーがチームを組んでアメリカで巡業の旅をする話。でも、ピーター・フォークがダメなマネージャーで、酒ばっかり飲んでるからどんどん落ちぶれていっちゃって。…って、こんなに映画を語ってて大丈夫ですか(笑)?

― はい、熱くなれる理由をぜひ。

古厩 : ある時、試合のプロモーターを訪ねたら、すごく大きなチャンピオンマッチの前座の仕事をもらうんですよ。それは、チームの一人であったレスラーの女性が、実は彼と裏で取引をしたからだと発覚して、ピーター・フォークはショックを受ける。

というのは、ピーター・フォークは、何か目的を果たす時に「自分一人でやらないと意味がない」という考えの持ち主だったんです。でも、その瞬間から「人の手を借りてもいいんだ」と考えを改めるようになって、そこからブワーっと奇跡のようにチームが試合で勝ち進むんです。アガりますよ。

鈴鹿 : へー!

奥平 : すごく面白そう。

古厩 : 観てください、ぜひ。