目次

家の門をくぐった先に、人間の本当の姿が見える

― 倉持さんは、齊藤さんが竹中直人さん、山田孝之さんと共同監督した『ゾッキ』(2020)、そして主演を務めた『零落』(2022)で脚本を書かれていて、お二人は今作が3度目のタッグとなりましたね。

齊藤 : 『ゾッキ』も『零落』も、僕は原作が好きすぎて、「これを映像化するというのは難しいんじゃないか」と読者目線として感じていたんです。

でも実際あがってきたのは、原作を深く理解してくださって、なおかつ倉持さんのエッセンスも組み込まれていて、素晴らしい脚本でした。信頼しかない方ですね。

倉持 : 恐縮です…。

齊藤 : 今回の映画は、『零落』の直後にクランクインして、その前に『ゾッキ』があったので、ひとつの流れの中にあるというか。倉持さんと旅をしているような、長い時間を共にさせていただいているような感覚でした。

倉持 : 齊藤監督は、セリフというよりも、映像でどう表現するかに力点を置いている、という印象が『ゾッキ』の頃からありました。

例えば、『ゾッキ』の原作漫画で、伴くんって男の子が、一コマで“ひょろろーん”となって、おかしくなっちゃった、という描写があるんですけど、映画だと“ひょろろーん”では済まないじゃないですか。

齊藤 : (笑)。

倉持 : それを映画なりにどう表現しましょうか、と時間をかけてディスカッションした覚えがあります。今回の映画も、舞台となる長野の土地の寒さや、それと対局的な暑さを、映像でどう表現しようか、という話し合いも多くしましたね。

― 今作は、極寒の地・長野で、地下に巨大な暖房設備を持つ新居に暮らすことになった家族が、家をめぐる恐怖の連鎖に巻き込まれていく、というホラー・ミステリーです。神津凛子さんの原作について、齊藤監督は「人間の究極のタブーが詰まった箱のような作品」とコメントされていました。

齊藤 : 原作は、映像化に向けて入る余地がないなと思うくらい、文字だからできる研ぎ澄まされた表現が詰まっていました。神津先生の奥まった表現に、何度も背筋がゾッとして、映像化はかなり困難だなとも思いました。

ただ、原作を何度も読みながら、頭に浮かんでいたキャストの方々がほぼ引き受けてくださって、そこに倉持さんが書いてくださった脚本が加わり、生身の人間が、原作を超えた瞬間というのを僕は何度も勝手に感じていまして。

倉持 : うん。

齊藤 : 原作に寄り添うだけじゃない、「その人が生きてきた何かが滲み出してしまう瞬間」というのが、映像にはあるんですよね。逆に、それがないと、実写化する必然性が見出せないなとも思いますし。

― 主人公の清沢賢二は、家族の幸せを願う、理想的な夫であり父親でもありますが、物語が進むにつれて、家族に見せていなかったもうひとつの顔が浮かび上がってきます。人間の二面性を体現した、複雑な役柄を窪田正孝さんが演じていました。

倉持 : 観ている人に、主人公がどう映るか、ということは何度も話し合いましたね。悪者にしちゃいけない、という課題があって。最初は、もっといい人として書いていたんですけど、いやこれじゃだめだなって(笑)。

齊藤 : (笑)。

倉持 : こいつはちゃんと、クズで…という言い方はあれですけど、罪を背負っているから、こういう物語になっているんだと。でも、観ている人たちが主人公を嫌いになってしまってはいけないし、その塩梅が難しかったですね。

犯人だと疑われる人物も、潔白に見せちゃいけないけど、でも、じゃあどうしてこの人が悪く見えるのか?と考えたり。登場人物、全員難しかったです(笑)。

― 今作はホラーミステリー作品でもありますが、賢二たちの姿を通して、家族の在り方について考えさせられるような、普遍的なテーマも描かれていました。

― 今は、時代と共に家族の形も変化してきていますが、そんな過渡期の中で、家族を描くことについて、どのような思いを持っていましたか?

齊藤 : 僕自身は、両親がいて姉がいてという、主人公の家族と似たような家族構成で育ちましたが、確かに、フランスでは結婚という形式を選択しないペアが多かったりと、家族の在り方は変わってきていますよね。

その反面、日本では、ちょっとローカルなエリアに行くと、「40代で結婚していなんて信じられない!」と、罪人のような目線を感じることもあったり。僕もそうなんですけど(笑)。

倉持 : (笑)。

齊藤 : 思えば、僕がこれまで演じてきた家族の話というのは、不貞だったり(笑)、一枚めくった先の姿を描く作品が多かったんですよね。同時に、映画ファンとして最近感じていたのは、韓国映画の『パラサイト 半地下の家族』(2019)のように、幸せそうな家族の内側を容赦なく描く、という兆候もあるような気がしていて。

― 家族という集合体が必ずしも幸せとは限らない、という側面ですね。

齊藤 : コロナ禍でのステイホームを経て、家という聖域に収まることが、必ずしも安心できるわけではない、という凄惨なニュースもたくさん見ました。そうした現実もリアルタイムで感じながら、今回の映画を形にしていく必然性というのが、自分なりに見えてきたんです。

門をくぐったところに本当の人間の姿が見える、というのは、この時代が教えてくれた気がしています。

倉持 : 僕も、今お話を聞いていて、なるほどなと思いました。原作を読み、脚本を書いて思いましたけど、この話には「理想の家族」という言葉が何度も出てくるんですよね。今は、子供を持たないという選択をする夫婦もいるでしょうし、物語に出てくるのは、ちょっと古い時代の理想像かもしれない。でも、どこか普遍的に残っている理想像かもしれない。

「理想の家族」という言葉は、この物語のミステリーとしてのキーワードでもありましたけど、時代を映し出すような、また別の響き方もしてくるなと思いました。

サウンドホラーとしてのこだわり

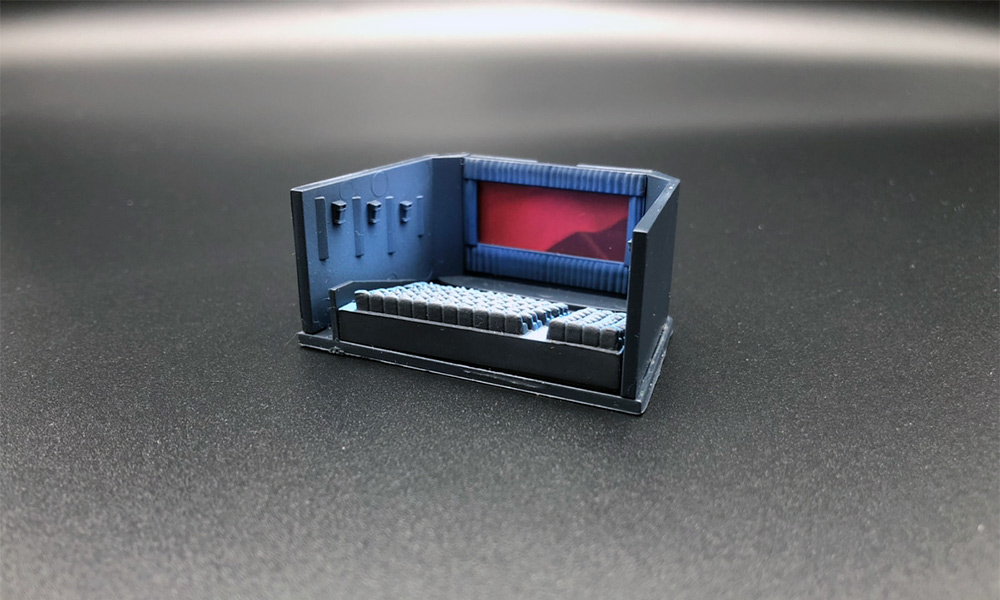

― 今作で家族が暮らすことになる家は、映画の舞台として、とても重要な役割を担っていました。地下に巨大な暖房設備があることも含め、家の見せ方や空間の使い方など、映像化にあたって、どのようなことを意識されましたか?

齊藤 : 最初は、平家の家を探していたんです。ただ、いろいろな家をロケハンしていく中で、ご縁もあって決めた一軒家があって。全館空調の冷暖房システムの家なんですけど、最終的にはその家をもとに、倉持さんが改めて脚本に落とし込んでくださいました。

― 齊藤監督がイメージキャラクターを務めている、株式会社ヒノキヤグループのモデルハウスだったそうですね。移転によって取り壊しが決まっている物件だったため、了解を得る形で、撮影にあたってストーリーとも絡んだ改造が施された、こだわりの一軒家だと伺いました。

齊藤 : この映画では、「家が本当の主人公」であると思って撮っていました。映画に登場する家にも地下スペースが出てきますが、日本家屋って、防空壕を始めとして、地下のスペースを活かして暮らしてきた民族だと思うんです。

一方で、住居の地下というのは、広さによって、住居スペースと認証されると費用面に影響してくる場所でもあって、そのことを踏まえた中間的なゾーンが存在していたりと、家ごとに結構ロジカルな内情があるんですよね。

倉持 : うん。

齊藤 : そうした内情も含めていろいろな家をロケハンしていると、家には見た目だけじゃない、その家だけの顔のような、人格のようなものがあるなと思っていました。人の秘めたる何かに、ちょっと近いといいますか。

― その「秘めたる何か」が、今作の主人公の家にもあり、思わぬ恐怖の連鎖を引き起こしていきますね。

齊藤 : 平家の想定だったところから、倉持さんには二度手間三度手間をかけてしまいましたが、最終的には、家の構造や間取りをかなり活用してくださいました。

倉持 : 僕も、家が決まってからはホッとしました。それまでは好き勝手に書いてたから(笑)。難しかったのは、今の家って本当に高性能で、何でもできちゃうので、映像化するには不自由な部分もあって(笑)。ここに隠れたいのに見えちゃうじゃん、とか。

齊藤 : (笑)。

倉持 : ヒノキヤグループさんという、プロフェッショナルな方たちの存在も心強かったです。家や間取りが決まったことで、「これもできますね」と広がった部分と、「これは法的に難しいです」という部分の両方が見えてきて、そこに沿って脚本を構築していきました。

― 今作は、地下室や押し入れなどの暗いシーンでは最小限の光で撮影する、音楽や効果音を少なくすることで、家の中に響く音を際立たせる、など、映画で観る時に、作品に没入できる演出がいくつもあると感じました。

齊藤 : まさに僕は、この映画はサウンドホラーだと思っていて。こういう方向性の映画には、アトラクション的な要素が必要だと思っていましたし、映画館もひとつの家というか「館」ですけど、そこで体験してもらう作品にしたいなと。そうじゃないと、原作を読んだ時の、あのゾッとする感覚には叶わないと思いました。

― ホラー映画のいわゆる驚かせるような演出ではなく、気配に耳を澄ませていくような、じわじわと迫る怖さがありましたね。

齊藤 : 映像に音を付けすぎてしまうと、想像したり、感受性のアンテナを使わないで観てしまうと思うので、足し算じゃなくて引き算をしていきました。ちょっと難しかったのは、新居ホラーというジャンルがあまりないじゃないですか。

倉持 : あぁ、なるほど。

齊藤 : 例えば、古い日本家屋の畳や床の上を歩く足音って、サウンドのエフェクトがつけやすいんですけど、新築のフローリングは、新しいからこその難しさがあって。深くない音の怖さって、なかなか前例がないんですよね。それが難関ではありました。

倉持 : ほんとですね。新居ホラー。今初めて、そういえばそうだなって思いました。

齊藤 : あ、『ビバリウム』(2019)という海外の映画は、新居ホラーでしたね。そこまで音が印象的な作品ではなかったですけど。

― 『ビバリウム』は、新居を探すカップルが、同じ家が並ぶ奇妙な住宅地から抜け出せなくなってしまう、というホラー映画ですね。

齊藤 : 今回、上海やニューヨークなど、『スイート・マイホーム』の海外上映に立ち会ったんですけど、お客さんたちはサウンドに見事に反応してくださっていて。

客席で悲鳴も起きていて、音を楽しみに来てくれてるなという感じがしました。音にこだわったので、嬉しかったです。

倉持 : 実は僕、当初すごく不安ばっかり言ってたんです(笑)。アート系の映画ではないから、エンタメとして成立させないといけない。でも、この映画は気配や不安の積み重ねで物語が進んでいくので、現象としてはしばらく何も起こらないんです。

脚本を書いてると、めくってもめくっても事件が起こらないので、監督に「この時点で誰も死んでないけど、大丈夫ですか?」って何度も聞いたりして(笑)。

齊藤 : はい(笑)。

倉持 : でも、監督には確信があったと思うし、僕はそれに乗ろうと。主人公がだんだん追い詰められていく、気配の積み重ねを映画館で体験してもらおうと思いました。

振り返ると、気配ばっかり書いていた気がします。電話の向こうでどんな音がしたらいいのか、とか。

― 倉持さんは、劇団ペンギンプルペイルパイルズを主宰し、劇団公演のすべての脚本・演出を手掛ける他、多くの舞台の脚本も書かれています。今作での「気配の描き方」は、舞台の脚本とはまた違う感覚でしたか。

倉持 : 舞台でも、何かが起きそうだ、と気配で見せていくのは好きなんですけど、映像の方がそれをミクロなことで表現できますよね。カサッと何か音がするとか、遠くから音が鳴っているとか。気配を感じさせる手法が、舞台と映像ではまた違いますね。

― 倉持さんは、舞台とTVドラマ、コント番組、映画と多彩なジャンルで活躍されていて、齊藤監督は、俳優や監督、移動映画館プロジェクトの主宰など、様々な角度から映画に携わっていらっしゃいますが、他のメディアやエンターテイメントとは違う、映画の魅力を、どう感じてらっしゃいますか。

齊藤 : 僕はやっぱり、映画館に入る前後の特別さだと思います。その道中も含めて、何かが自分の中で立ち上がるし、そのプロセスを経て作品に出会うことが、特別だなと。

今は、自宅で映画を観る環境も整ってきて、僕自身も映画館と半々になってきてしまっていますけど。以前は、全部映画館で観ようと思っていたんです。

― どんなに忙しい中でも、毎週映画館に通っていると以前のインタビューでおっしゃっていましたね。

齊藤 : 映画館という場所を、どれだけ意識して映画をつくることができるか、というのは大事だと思うんです。配信されてスマホで視聴するところまで想定してつくってしまうと、結局は漫画のようなコマ割りで、説明的になってしまいますよね。

今こういう時代だからこそ、映画館で上映することを意識してつくっていかないと、自分が目指していた映画の世界とは、違うジャンルのものになってしまうなと思っています。

倉持 : 今回の映画の「気配の積み重ね」「不安の濃度」で見せていく演出も、配信で見て、途中で一度停止したりしちゃうと、違ったものになっちゃいますよね。そもそも本来は、きっと退屈に感じる時間もあっていいと思うんです。

齊藤 : うん。

倉持 : 退屈だなと思っても、そこにいないといけない、滅多なことでは外に出られないという状況の中で観る。退屈な部分もあったけど、それも含めて観終わってみるとなんかよかったな、という時間がある。

そういう体験ができるのは、映画館や劇場なんだなと思います。

― 自分には抗えない時間が流れているということも、今の時代では貴重ですよね。スマホを使って何かを楽しむ時も、停止したり早送りしたり、自分の意志でコントロールできてしまうので。

倉持 : ほんとにそうですね。だから、もっと強気でいいというか。映画をつくるとなったら、「飽きさせないぞ」という気持ちでつくる必要って、あんまりないんじゃないかなと思っていて。

齊藤 : うんうん。

倉持 : じっくり観てもらう。退屈に感じる時間があったとしても、これだけ耐えれば、こんなに面白いものが待ってるんだぞ、という気持ちでつくる。それが大事だなと改めて今回思いました。

齊藤 : 『スイート・マイホーム』は、作品の色味も含めて、お化け屋敷じゃないですけど(笑)、映画館という館に寄りかかったつくり方をしましたね。

― その場でしか味わうことができない、体験ということですね。

齊藤 : 僕は、映画館に来てもらうためのモチベーションを考えた時に、演劇がそのひとつの答えだなと思っていて。今アメリカの映画界で、主要じゃないキャストをAIで再現することによる、ストライキの問題がありますよね。

― 全米映画俳優組合と脚本家組合が、今年7月に起こしたストライキですね。配信ビジネスを通じての収入が少ないことが大きな論争となっていましたが、その中に、「生成AI」に仕事を奪われてはならない、という争点も含まれていました。

齊藤 : 映像業界は、それがまかり通ってしまう現実があるんですよね。でも、舞台の世界では、例えば2021年のロンドンで、ABBAの全盛期の映像を、モーションキャプチャーで再現したライブスタジオ(※)が流行りはしましたけど、演劇を見にいくモチベーションが、“生身の人間がその日、その時間に起こす化学反応を体験したい”ということは、今後もきっと変わらないですよね。

それは、人々が映画館に行きたくなるための、ヒントにもなるんじゃないかなと思います。

齊藤工と倉持裕の「心の一本」の映画

― PINTSCOPEでは毎回みなさんに心の一本の映画をお聞きしているのですが、お二人が、映画館で観て強烈に記憶に残っている体験について、教えてください。最近映画館でご覧になったものでも。

倉持 : 昨日、観ました。宮﨑駿監督の『君たちはどう生きるか』(2023)。面白かったです。

― 前情報が一切ない状態で映画館で観るという、なかなかできない映画体験でもありましたね。

倉持 : そうですよね。『君たちはどう生きるか』もですけど、あと僕は『aftersun/アフターサン』(2022)という映画がすごく印象に残りましたね。

― 『aftersun/アフターサン』は、11歳の少女が父親と二人きりで過ごした夏休みを、20年後、父親と同じ年齢になった視点から振り返る物語ですね。多くを語らないドキュメンタリーのような映像で、親子の何気ない時間を積み重ねていく作品です。

倉持 : まさに、映画館で観るべき映画ですよね。誰かと話したくなる映画ですし。宮崎駿監督もああいう映画をつくったということも含めて、またそういう流れになってきてるのかな、と思いました。

作品の中にわからない部分がちゃんとある、ということがすごくいい傾向だなと、希望を感じましたね。

齊藤 : 僕も、『aftersun/アフターサン』を観た後、ずっと余韻が残っていて。他の作品を観ても、この作品の余韻が続いてました。

― そんなにも余韻が! どんなところが心に残ったのでしょう?

齊藤 : 各ショットが印象的でしたね。シャーロット・ウェルズという1987年生まれの若い女性監督で、自分の実体験ではないとコメントしてるんですけど、YouTubeで公開されている彼女の短編作品を観ると、ほぼ同じ物語なんです。

― シャーロット・ウェルズ監督は、『aftersun/アフターサン』が長編デビュー作となりますが、過去に制作された短編『Tuesday』でも、父と娘の物語を描いています。

齊藤 : なにか彼女の中に残っている、あるいは引っ掛かっているテーマなのかなと。僕が『スイート・マイホーム』を撮ったあとに観た作品ですけど、これだけ自分の人生と連結しまう映画って羨ましいなと思ったし、観終わった人の時間に残り続けることも含めて、こういう作品が良き映画だなと僕は思いました。

有楽町かどこかの映画館で観たんですけど、同じ劇場内に観に来ていた外国籍の若い女性たちが、上映後に話しているのが聞こえたんです。ひとりが「全然わかんない」と言っていて、もうひとりは「でも、私は深く刺さった」と(笑)。

― いいですね(笑)。

齊藤 : そうやって、わからない部分があったとしても、友だちと映画体験を共にしたという時間が、映画の価値だし、一緒に観に行きたいと思わせた『aftersun/アフターサン』の醸し出すものが、映画のひとつの正義なのかなと思いました。

さっき倉持さんもおっしゃっていたように、作品の中にわからない部分があって、それをこちらから理解しにいくのって、やっぱり快楽に近いものが出るんじゃないかなと。

倉持 : うん。

齊藤 : 『aftersun/アフターサン』の余韻で、僕は今年一年過ごすんじゃないかなと思います。

※2021年に、デジタルアバターを活用したコンサート「ABBA Voyage」(2022年)の開催が大きな話題となった。コンサートは、『スター・ウォーズ』シリーズ、『ジュラシック・ワールド』シリーズ、マーベル・スタジオ製作の作品などのVFXを担ってきたインダストリアル・ライト&マジック(ILM)が手掛けた。