目次

「あの画鋲が足に刺さったら、どのぐらい痛いだろう」

「その棒で人を思いっきり叩くと、どうなるのだろう」

一言で説明できない作品を、つくり続けるために

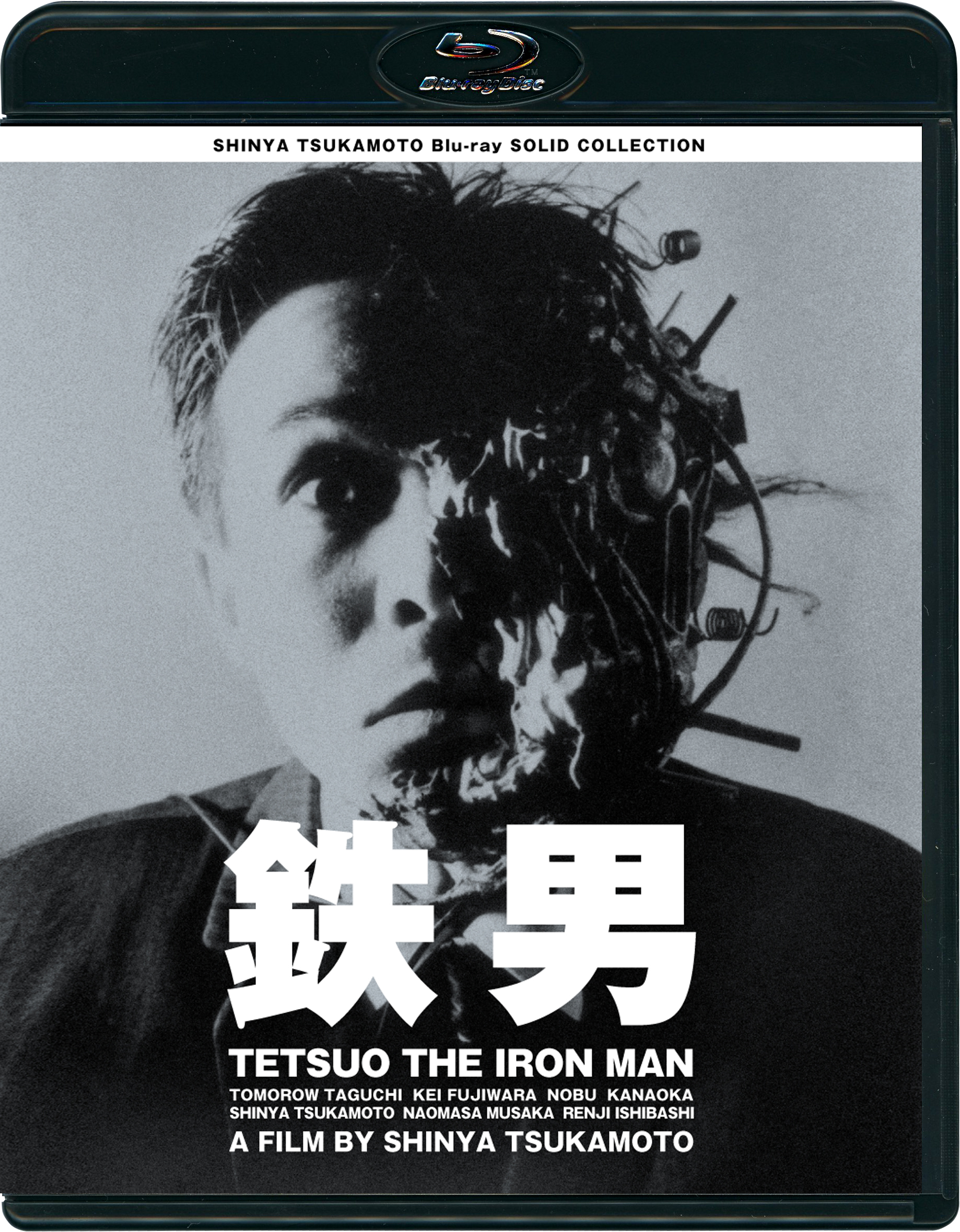

― 塚本監督はごく初期の作品から、監督・脚本・出演だけにとどまらず、撮影・照明・美術・編集・製作まで、映画をつくり届ける上で必要な役割をいくつもご自身で担っていらっしゃいますね。『鉄男』(1989)をはじめとした映画のエンドロールを観ると、スタッフクレジットに塚本監督のお名前がダーっと並んで壮観です。

塚本 : 今はスタッフが育ち、任す部分も大きいですが、基本的に何から何まで関わるってことは変わらないかもしれないですね。僕にとって映画をつくることは、「油絵を描く感覚」に近いんです。特に脚本は書きながら、だんだん表現したいことが見えてくる。だから、僕の脳の中で生まれたそれぞれの映画のアイデアを、たとえばプロデューサーの方に理解してもらうのには時間がかかりますし、もちろん理解してもらえないことだってある。それでどうしても自分の手元でつくって、できたものを見せて「そういうことか!」と理解してもらうことが多くなってしまいます。

スタッフは僕の映画の現場で育って、外部にも出向いて力をつけた人が多いので、だいたいのことは理解してくれますし、今はそういうスタッフの意見に助けられることも多いです。

― 「スタッフが育ち」とおっしゃられましたが、塚本監督作品を製作する上でボランティアスタッフの存在は欠かせません。ご自身の制作会社である「海獣シアター」でスタッフを募り、2回目以降の参加者はプロとして雇われていますね。そこから、多くの映画監督・脚本家が輩出されました。なぜ、そのような形をとっているのでしょうか?

塚本 : 僕の映画が好きで集まってくれているスタッフというのは、「たいがいは、こうする」という、「たいがい」という枠が存在しないからです。例えば、「その予算だとできるのは、これぐらい」という雰囲気を出す人に、気の弱い僕は怯えてしまうんです(笑)。でも、ボランティアスタッフにとっては「難しいこと」も「簡単なこと」も、すべてが「難しいこと」なんです。その境界がない分、どちらも一生懸命試行錯誤して進めてくれるので、「簡単なこと」に時間がかかる分、「難しいこと」も同じように実現させてしまうんですね。

一方で、本当の本物のプロというのは、キャパシティとチャレンジ精神がある分、無茶な要望にも答えてくれる。そういう方々とのおつきあいは長いです。現場のスタッフにもいますし、音響の北田(雅也)さんや音楽の石川(忠)さんなどが、そうですね。

― 「それはできません」と言われたことはないと?

塚本 : はい。仕上げの音響作業は、短期決戦なので思ったようなものにするのに昔はドキドキでしたが、今は楽しいです。無限に行っても10倍返し。永久に10倍返し。だから、音というのは、僕の中では唯一おまかせする部分の大きいところなのでありがたいです。両者の共通点は、「できること」と「できないこと」の範囲をあらかじめ決めてかからない、ということですかね。

― そのような独特な制作方法をとり、ご自身が多くの役割を担うのは、作業量が増えて大変ではないでしょうか。

塚本 : 映画というのは、僕にとって面白いことの塊なんです。物語を考えるのも好きですし、映像へのこだわりは強いですし、演技はとても奥深いものですし、映画を撮った後にポスターをつくったり劇場で上映したりっていう、いわゆる宣伝や配給に携わることもまた面白くて。種植えから収穫まですべての行程をひっくるめて映画づくりと思っています。

― つまり、塚本監督は何でもできてしまうということですね。

塚本 : いやいや、好き、というだけです。映画にまつわることは好きだから何でもやるんですけど、それ以外は何にもできないですねー。道も方向音痴ですし。ビルから出ると、なぜか右に行ってしまうんです(笑)。この前も、右に曲がってから「そうだ、今日は左に行くんだ」と思い出しました。最近はそれにプラスして、歳をとったということもあるかもしれませんが、日常生活の様々な出来事で自分に腹が立ちますよ。「何やってんだ、馬鹿じゃねーの…」って。

― (笑)。映画づくりのすべてがお好きだと。

塚本 : 映画をつくっていると、絵を描いているのと同じ気持ちになれます。

― 最新作『斬、』(2018)は、25年前に塚本監督の頭に思い浮かんだ、ひとつのイメージがきっかけとなって生み出されたそうですね。

塚本 : “1本の刀を過剰に見つめる若い浪人”の姿が、あるときふっと頭に浮かびました。『斬、』は浮かんだまま頭に保管しましたが、いつもはそれから、その日は1日中そのイメージについてあれこれ考えてノートに書きとめておいたりします。

― それは、アイデアノートのような存在でしょうか?

塚本 : 昔から、なにかイメージやアイデアが思い浮かぶと、それにまつわることをノートに書くようにしているんです。しかも、ひとつのアイデアごとに1冊のノートをつくり、何か浮かぶと、それぞれのノートに振り分けて書いておく。のちに時代感覚による「今こそ、このアイデアを世に出すべき」という後押しを感じたら、その真実味を帯びて色濃くなったノートが映画になるという感じなんですよ。

― 塚本監督は『斬、』のプロットを一晩で書かれたそうですね。本作で主人公の浪人を演じた池松壮亮さんがこのプロットについて、「今まで見てきた中で、一番美しいものでした」と語られていました。

塚本 : ある時期からノートでなくパソコンに書くようになりますが、長い間大事に温め続けてきた1行の考えが、ある映画祭に行く飛行機の中で物語が生まれ始めて、前作『野火』(2015)をつくったあとに急速に膨らみました。

― 『野火』は、太平洋戦争末期のフィリピン戦線・レイテ島を舞台とした作品です。塚本監督の作品の中で、めずらしく原作のある映画ですね。作者である大岡昇平さんの戦争体験を基に、戦争下の極限状況が描かれた小説が原作となっています。

塚本 : この作品は戦争映画なので、そこには銃器、兵器がたくさん出てくるわけです。そういう“人を殺すために育ってしまった金属たち”を、1本の刀にキューッとソリッドに凝縮させました。そうすることで、『野火』で広がった“戦争”というテーマをシンプルに表現できないかと思ってできたのが『斬、』です。

25年前のイメージが、ここにきてあるべき姿としてやっと落ち着いたといった感じですね。

本当の暴力が、降りかかった時を想像する。

その痛みを君は感じられるのか

― 『斬、』について、塚本監督は「叫びそのものと言える映画を作り出すことができた」とおっしゃっています。時代による後押しがあって、アイデアが映画になるということでしたが、その「叫び」とは何を指すのでしょうか。

塚本 : 国外ではいつの時代でも戦争や紛争が起こっているわけですが、『野火』をつくるまでの長い間、日本は戦争で殺されたり殺したりしないでくることができました。

それが『野火』をつくる頃になってきますと、実際に戦争に行かれた方、戦場の本当の痛みを知る方がどんどん少なくなってくるにつれて、“現実的に戦争に近づいているのではないか”という危機感が強まってきているように感じました。

― 『野火』は、戦後70年というタイミングでつくられた映画でもありますね。

塚本 : 『野火』も『斬、』も昔から映画にしたいと考えていた映画なんです。『野火』は大岡昇平さんの素晴らしい小説が原作ですので、いつの時代につくっても価値のある映画になるという気持ちがありました。しかし、なるべく原作に忠実につくりたいという思いから、「フィリピンでロケ」し、「戦場の雰囲気を微細に表現」したかった。そうなると規模が大きくなるため、実現させるまでに時間がかかりました。そして、実際には戦後70年というタイミングでつくりだすことになります。

ただ、そのタイミングは、そういう資金面だけのことではありません。時代が大きく変化し、「こういう日本兵がボロボロになる映画は、いまの時代にはやめておいた方がいい」という雰囲気がつくり手側に濃厚に出てきたんです。その「やめておきましょう」という気分こそが危険だと思い、これはつくらないと大変なことになるという思いで生み出しました。

― 公開から5年が立ちますが、毎年終戦記念日近くになると、多くの映画館で上映される作品となりました。

塚本 : 『野火』は思ったより多くの方に届いたようでとてもよかったんですが、それで時代への不安感が消えたかといえば、一向に消えないどころかますます不安で。そんな“不安”の悲鳴のような叫びと、“1本の刀を見つめる若い浪人”のイメージが重なって一気にできたのが『斬、』です。

― 『斬、』の舞台は、江戸時代の末期。主人公の都築杢之進は、250年にわたり平和が続いてきた日本が、開国するか否かで大きく揺れ動いていた動乱の時を生きる浪人です。剣について確かな腕を持ちながらも、人を斬ることへの逡巡が消えません。

塚本 : 『野火』同様、本当の暴力とはすごく恐ろしいものだということを表現したつもりです。江戸時代の終わりに、「人を殺すことなどできない」という、今の時代の普通の人と同じ考えを持つ武士を投入したらどうなるか、という考えでつくりました。

― 『斬、』でも、斬られた時の痛みが観ている者にも伝わるように表現されていました。

塚本 : 殺陣の刀や振る舞いの美しさを見せるような、様式美の時代劇にするつもりはありませんでした。だから、刀で斬られたり暴力を振るわれたりすると相当痛いってことをわかってもらうためには、どうするかを考えていましたね。そのために、最初は観客が体験したことのある、例えばカッターで手をちょっと切って痛いというような傷を表し、それからどんどん傷が大きくなっていくように展開させたのです。

― 映画を観ることで、暴力による痛みを観客がきちんと感じられるようになっているということですね。

塚本 : たとえば『野火』や『斬、』を子どもに観せたとします。その子はたぶん、ショックを受けて心が痛むと思いますが、その痛みは感じたほうがいいんです。『野火』や『斬、』を観ないでボーッと暮らしているうちに戦争がいつの間にかやってきて、兵隊さんとして戦場に駆り出され、そこで受けることになる痛みを感じることがないように。

― そういえば子どもの頃、広島原爆による被爆体験がリアルに描かれた漫画『はだしのゲン』を最初は恐いもの見たさで手にとり、読み進めるうちに心から戦争への恐怖を感じたことを思い出しました。

塚本 : 僕もちょうど『はだしのゲン』がトラウマでしたよ。原爆で手が溶けてガラスが刺さって……っていう描写を見て、一瞬世界が飛んじゃいましたもん。でもそれはとても大事な体験。だから何年か前に、『はだしのゲン』の表現が暴力的なので図書館から撤去するっていう話をニュースで知ったときは、そのことこそが恐ろしいと感じましたね。

平和というものは、ただダラダラ続いているわけではなく、緊張感のもとに存在するという自覚、そしてそれを知るための痛みは見せた方がいいと思います。

― “痛みを想像できる想像力”を養うためのフィクション、でもあると。

塚本 : 実は、息子に『野火』を公開前に観せたんです。『野火』はPG12指定(※小学生以下の子どもが鑑賞する際には保護者の助言・指導が必要)なので、小学生が観てはいけない映画ではない。とは言いながらも、子どもたちに相当なダメージを与えたらたいへんだということで、まず息子を実験台に送りました(笑)。当時、ちょうど12歳だったので。

― どんな反応だったのでしょうか?

塚本 : 観終わったときは無表情で、「どうだったんだろうな?」と思っていたんですけれども、けっこうキツかったみたいですね。あとで言っていましたから、「映画を見て史上最高にツラかったのは、『ゼロ・グラビティ』(2013)と『野火』だ」って(笑)。

「自分のためだけでなく、人のためにも映画をつくりたい」

母親の死が、作品と自身に与えた大きな変化

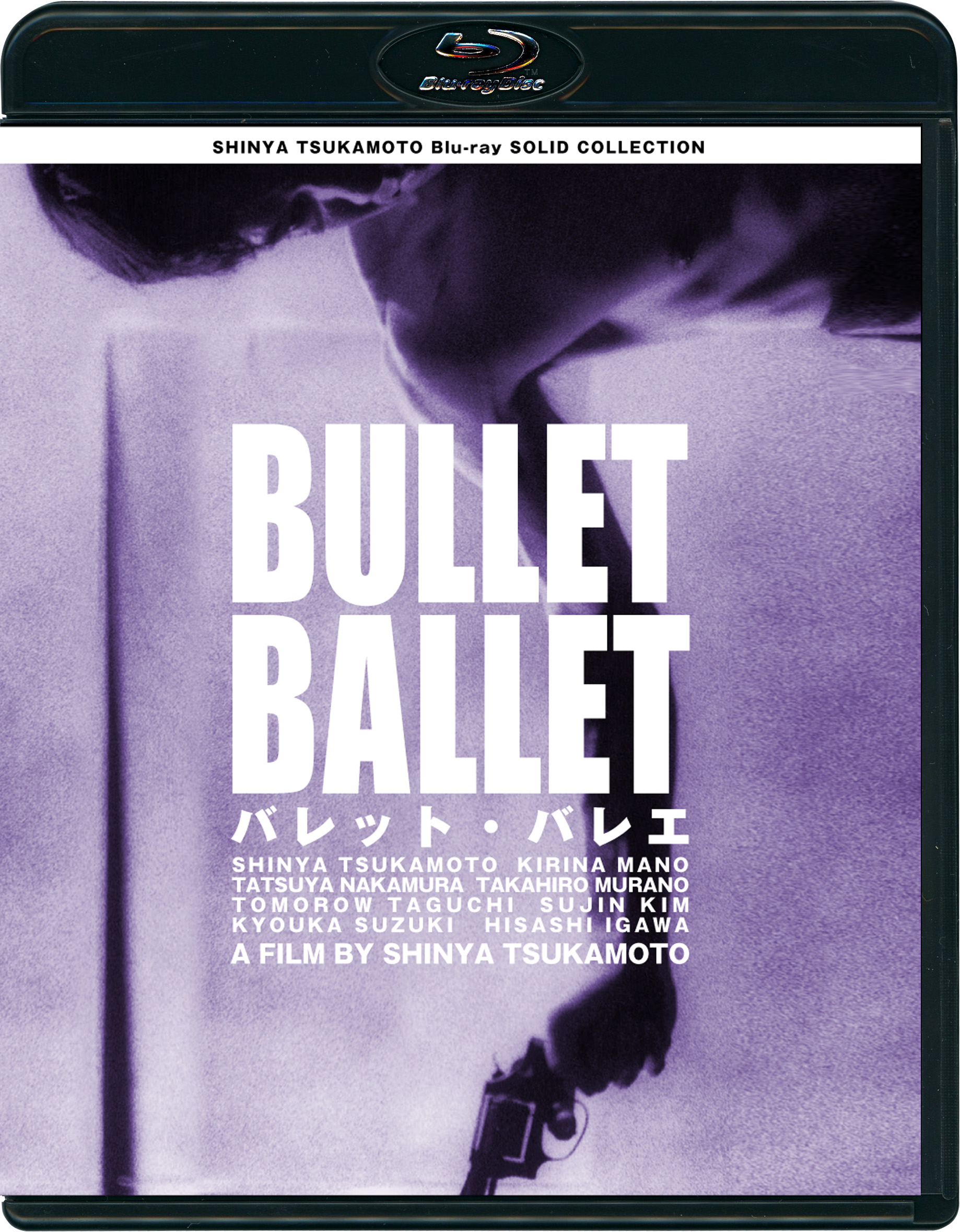

― 塚本監督は、先ほどお伝えしたようなオールラウンドな仕方で、『鉄男』『東京フィスト』(1995)『バレット・バレエ』(1999)から近年の『野火』や『斬、』まで、20作近い映画を撮り続けていらっしゃいます。『鉄男』は、今年で公開30周年を迎え、春に立川シネマシティで行われた“極上音響上映”も話題となりました。

塚本 : 言ってみれば、『六月の蛇』(2003)あたりまでの作品は、ある種ファンタジーでもあります。暴力も、バーチャルリアリティや夢のような、一種のファンタジーとして描いていたわけです。

塚本 : 現実か夢かわからないとき、頬をつねってみたりしますよね。実際につねってみると、これがけっこう痛かったりする。そういった痛みを感じてはじめて、やっと生の実感をとり戻せる……みたいなことを、『鉄男』からはじまって『東京フィスト』、『バレット・バレエ』、『六月の蛇』あたりまでの作品で描いていったわけです。

― 劇場版『えいがのおそ松さん』の藤田陽一監督は、身体的に影響を与えられるものづくりを忘れないでいるために、『鉄男』を今でも定期的に観返すとおっしゃっていました。『鉄男』は、肉体が鉄の細胞に侵蝕されていく男の復讐をパワフルに描き、今も世界中でカルト的人気を誇っています。

塚本 : 『鉄男』の頃は、自分自身の感覚として、“都市”というコンクリートジャングルの中で、脳ミソもほとんど電気と一緒になっちゃってるような、まるで夢の中で生きているみたいな現実感のない感覚がすごく強かったんです。

― 『鉄男』から『バレット・バレエ』は、塚本監督の年齢的には20代後半〜30代の頃につくられた作品です。若く血気盛んな監督が、まだ国内の景気がよくて、今よりも元気だった時代につくられた作品ですね。

塚本 : そうなんです。「やっちゃえ!」みたいな感じでね(笑)。それが、『野火』をつくった2015年頃になりますと、暴力や破壊をその頃のような表現ではとても描けなくなってきます。それは当然、時代背景もありますけれども、僕個人の年齢からくる生活環境の変化も大きくて。

『バレット・バレエ』あたりまではまだ両親も元気だったし独り身だったので、主人公がひとりで“コンクリート”や“テクノロジー”と対峙しようとしていたと思います。そうして、『六月の蛇』の頃に僕は結婚をし、『ヴィタール』(2004)の頃に子どもができて、さらに母親の介護もはじまります。そういう生活の変化が、だいぶ作品に影響したような気がしますね。

― たしかに、結婚された頃につくったとおっしゃった『六月の蛇』は、塚本監督のオリジナル作品としてははじめて夫婦を中心に描いた映画でした。そして『ヴィタール』では、主人公である、交通事故で一切の記憶を失った医学生の青年が、“解剖”を通して現実とは異なる世界へと飛び込んでいきます。

塚本 : 『ヴィタール』をつくった頃は、母と子どもを、毎日脂汗流しながら見ていたんですが、一方は、意識が混濁して“無意識の世界”に一歩足を踏み入れている母親、もう一方は、 “無意識の世界”から飛び出てきたばかりの子供…。

生と死が隣り合わせにあるという、自然の営みを身近でまざまざと見せつけられながら「人間の意識ってどこにあるんだろう?」と思っていたことが、『ヴィタール』や、そのあとの『HAZE』(2006) 『悪夢探偵』シリーズ(2006〜2008)『妖しき文豪怪談 太宰治 葉桜と魔笛』(2010)には反映されています。こうして、夢の世界を彷徨っているような作品をしばらく撮り続けていったあと、『KOTOKO』(2011)でまた大きく変わっていきました。

― 『KOTOKO』は、幼い息子を守ろうとするあまり、精神のバランスを崩していくシングルマザーの、苦難と再生を描く作品です。

塚本 : この頃、ちょうど母が亡くなりました。その時、介護を一生懸命やってきたにも関わらず、なんか自分の行いを懺悔したいような気持ちになったんです。「これまで自分のために生きてきたけれど、これからはちょっと人のための映画もつくりたい」なんて殊勝なことを、『KOTOKO』から『野火』のあたりでは考えていた記憶がありますね。僕、宗教心はまったくないんですが、おそらく宗教とはこういうことなのかなと感じていました。

― 監督にとって、お母さまは大きな存在だったんですね。

塚本 : そうですね。戦場で亡くなる人はみんな「お母さん」と言って亡くなると聞いたことがあるんですが、それは実感としてよくわかります。僕はときどき日記をつけているんですが、それを読み返したときに、母親が元気だった頃、少し弱ってきた頃、いなくなっちゃった後と、その変化が自分の作品に影響を与えているなと感じました。

― お母さまの存在は、どのような影響を与えたのでしょう?

塚本 : 母の介護が終わって、現実世界へ戻ったという感じがまずありました。いや生き死にの世界なので、そちらの方がより現実の世界だったとも言えます。自然が織りなす怒涛の本流を見て、生還した、という感じでしょうか。ただその間、ずっと人間の深層の世界をさまよっていた気もします。そこから生還してつくったのが、『KOTOKO』ですね。周りを見渡すと、現実の世界はより広く、今まで僕の作品の大きなテーマだった“都市”は、“自然”の中の一部としての、コンクリートの船に過ぎないような気がしたんです。そうして“自然”に視線が注がれるようになります。

でも、その美しいはずの自然の中で、人間は何をしているかといえば、愚かしいことばかりを繰り返している。それが『野火』につながっていき、最新作の『斬、』に至ります。

塚本晋也の「心の一本」の映画

― 最後に、塚本監督が「痛みを感じることのできる想像力」を養った映画を教えてください。

塚本 : 戦争を描いた作品では、『地獄の黙示録』(1979)ですね。戦場のリアリティという点で言えば、映画館にいながら、本当に戦争を体験している感じでしたから。たとえば主人公のウィラード大尉たちが河をボートで移動していくところに槍がビュンビュン飛んでくるシーンがあるんですけど、客席で思わず槍をよけちゃいましたし(笑)、槍が刺さった人を見たときには、ファンタジー映画などの痛そうなシーンとはまったく別ものの痛みを感じました。

塚本 : 『地獄の黙示録』は“ヒロイズム”で描かれていないところがいいですね。僕は戦争の勝者をまるで英雄のように描いたものは大嫌いなので。そういう意味では、ベトナム戦争を描いた『プラトーン』(1986)も、戦場における過酷さゆえに、味方同士でも、猜疑心などから人間関係がドロドロになっていく心理描写としての“痛み”が描かれていたと思います。

― たしかに『野火』も『斬、』も、誰かのことを戦の英雄として華麗に描くような作品では決してありません。

塚本 : 戦場にヒロイズムは存在しませんし、そもそもヒロイックに格好良く活躍する登場人物を見ても、自分がそういうタイプじゃないせいか(笑)、遠い世界のことのように思えて、親近感がぜんぜん湧かないんです。

時代劇では市川崑監督の『股旅』(1973)が大好きなんですが、これがまた、しょうもない渡世人3人がしょうもない旅をしていく話(笑)。当時、アメリカン・ニューシネマ(1960年代後半~1970年代半ばにかけてアメリカで製作された、アウトローな若者たちの心情を綴る映画作品群をまとめて指す呼称)が人気で、そういう映画にはしょうもない人がたくさん出てきたから、それを観てきた自分には、そっちに共感があったんでしょうね。しょうもない人を見ると、勇気づけられるというか。

― 『股旅』も時代劇ですが、戦いのシーンはどのように描かれているのでしょうか。

塚本 : 渡世人3人をショーケンさん(萩原健一)、尾藤イサオさん、小倉一郎さんが演じているんですが、3人とも百姓生まれのやくざ者で、刀をちゃんと習ったことのあるような役柄じゃない。だから決闘シーンになっても「ひぇ〜」みたいな感じで、様式美とはほど遠い殺陣を展開するんですよ(笑)。その合間に、横で逃げ惑っていた常田富士男さんの足にジョリッて刀が当たっちゃって「イテテテ〜!」ってなるシーンがあるんですが、それがまたなんとも生々しくてね。

そういうちょっとした痛々しい傷からはじまって、徐々に……というところは、『斬、』でも参考にさせてもらいました。この作品は、『斬、』の源泉だと言えるかな。

― 『斬、』のイメージは、ここから始まっていたのですね。

塚本 : 『股旅』は、中学生のときに観て「いつか時代劇をつくるなら、こういう時代劇をつくりたい」と思わせてくれた映画なんです。あと、大好きなショーケンさんの主演作でもありましたし。

― ショーケンさんはまさに“英雄的ではない”というか、社会からはみ出した“ヒーローらしくないヒーロー”を演じさせたら右に出る者はいない役者さんでした。

塚本 : 中学生のときからずっと好きでした。最初はテレビドラマからで、まず『太陽にほえろ!』を観て、そのあとに『傷だらけの天使』も観て。それでついにショーケンさんが映画に出ることになり、エロいシーンもあるらしいというので(笑)、どぎまぎしながら映画館に行ったんです。そこで、いまだに生涯ベスト3に入る素晴らしい映画にいきなり出くわしちゃった。それが、ショーケンさんの主演映画『青春の蹉跌』(1974)。記憶にしっかり刻まれているからVHSはいらないと思っていたのですが、こないだ高い値のついたVHSを思い切って買ってしまいました。ブルーレイが出てないんです。

― ショーケンさんは2019年3月、惜しまれながら亡くなりました。

塚本 : ちょっと現実感がなかったです。(ショーケンさんも塚本監督も出演した)大河ドラマ『いだてん』の現場で、ようやくはじめてご挨拶できるかなと思っていたんですが、叶わなかったですね……。

え、役柄をオファーしようと思ったことですか? 正直ないんですよね、怖くて(笑)。好きだから怖いというのもあるし、もう観ているだけで充分、と思ってしまう。そう思ってしまうほどに、僕にとってショーケンさんは永遠の“ヒーロー”なんですよ。

- 自分を閉ざさなければ、 「光」は見える。 暗闇の中でも

- ものとして、記憶として、 残り続けるポスターやパンフレットをつくるために

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【後編】

- 「グッモー!」と「サンキュー!」の気持ちがあれば。僕を育てた渋谷と映画【前編】

- 映画が「好き」だから、「本気」で観る。古今東西の作品から受け取ったもの

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【後編】

- 映画と出会う場をつくり続けてきた土肥さんに聞きました。「映画だから、できることって何ですか?」 【前編】

- 映画好きなら誰もが一度は触れている、大島依提亜さんのデザインの秘密にせまる! 宝物のようにとっておきたくなるポスター・パンフレットとは?

- まるで寅さんのように。 「フジロック」≒『男はつらいよ』!? 時代を切り拓く男の共通点

- わたしのすべては映画でできている。 6歳で“映画音楽作曲家”を志した彼女の美学

- 「その痛みを想像できるのか?」 死ぬこと、殺すこと、生きること。

- 「会社を辞めて、生きていけるワケがない!」その“呪い”から、映画と旅が解放してくれた

- 「ものをつくって世に出す」ということは、人を救うことも、殺すこともある。“ものづくり”の本質とは?

- 「スピルバーグにできて、自分たちにできないはずはない!」 大友啓史監督の創作の秘策とは?

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【後編】

- 世界的タップダンサー熊谷和徳の道は、1本の映画から始まった【前編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【後編】

- 「好き」と「かっこいい」を突き通す。いのうえひでのりの創造の原点となった映画たち【前編】

- 人生は矛盾だらけ。そこを乗り越えようと「もがく人」は、魅力的だ