目次

多くの人に「届ける」ために

― 枡野さんは歌人として絵本やマンガなど様々なジャンルと短歌をコラボさせたり、また「ドラえもん」をテーマにした短歌の応募を自身のブログなどで呼びかけ、集まった作品から傑作選として『ドラえもん短歌』(小学館)をつくられたりしています。ある時期は「歌人」という芸名でお笑い芸人としても活動されていますね。

枡野 : 僕は短歌を世に出してから、より多くの人に短歌を伝えたいという気持ちで、20年以上いろんな活動をしてきました。短歌は、興味のない人が多いジャンルだから、当時は特に。そういう僕の活動は、短歌の世界から最初冷たくされました。「偉い歌人3人にわかってもらえば、ほとんどの人がわからなくてもいい」という気持ちでつくっている人がほとんどなんですよ。神様との対話みたいな気持ちで(笑)。

― より多くの人に短歌を伝えたいということで、ジャンルを横断した活動をされてきたということですね。

枡野 : 渋谷で通りすがった人にも短歌を伝えたくて、こうやって短歌をプリントしたスウェットをつくってもいます。

― 「ハッピーじゃないエンドでも面白い映画みたいに よい人生を」。この対談に合わせて選んできていただいたんですか。ありがとうございます。

枡野 : このスウェットだって、他の歌人ももっと真似していいのに、真似しないのは、そういうことをいいと思っていない人が多いということですよ!

杉田 : 完成度が高くて、真似できないんだと思います(笑)。

枡野 : だけど、異なるジャンルとコラボレーションすることに、本当に興味の薄い歌人が多くて。例えば、短歌が紹介されている本が出ても、自分の短歌が掲載されていなかったら読まないとか、よくある態度なんです。何で、自分のことしか興味がないんだろう。

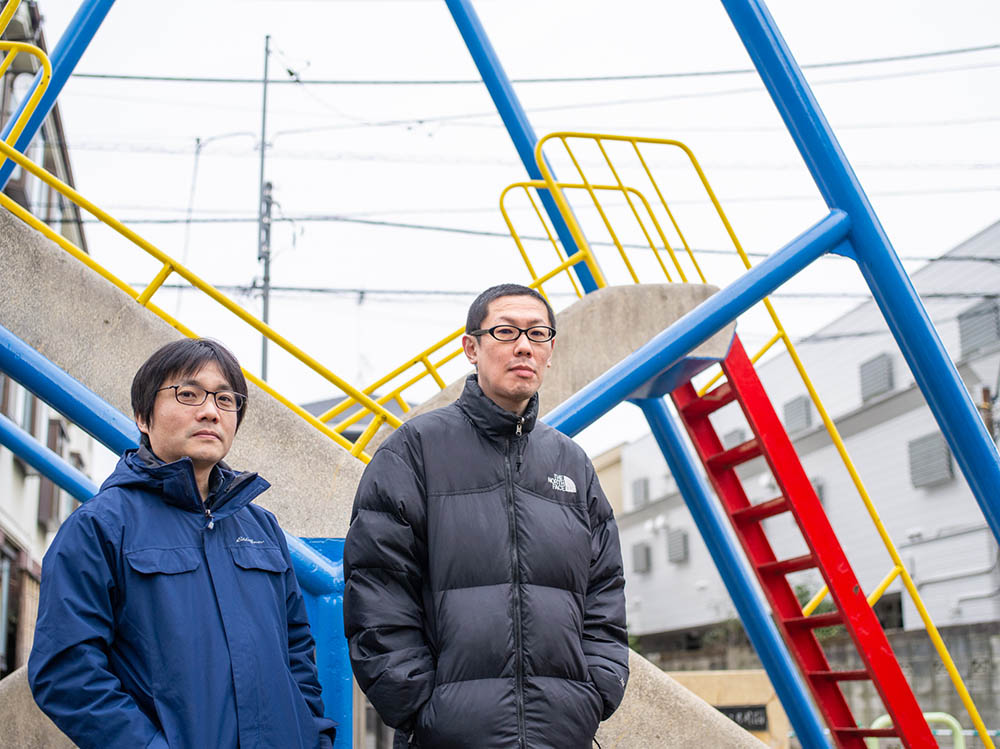

― 今回、杉田監督が短歌を原作につくられた映画『ひかりの歌』も、あるWebサイトをより多くの人に「伝える」ために開催されたコンテストがきっかけで、制作されたそうですね。

枡野 : 杉田監督が、親交のあったフリーランスの俳優をサポートするために制作したWebサイト『lysリュース』(デンマーク語で「光」の意味を持つ単語)です。そのサイトが、なかなか検索エンジンで上位に表示されないと杉田監督から相談を受けました。僕は以前に友人の提案で、暖炉と薪ストーブのMETOSという企業と「暖炉とか薪ストーブとかある部屋の良さを伝える短歌大賞」を開催したことがあって。SNS上で短歌を募集したのですが、応募するとき、サイトURLやハッシュタグをつけてもらうと、検索順位が上がるんです。

「それなら僕もやったことあります。任せてください!」と、自信を持って杉田監督におすすめしました。

― 『lysリュース』(現在は終了)というサイト名にちなみ、“光”をテーマにした短歌を募集するコンテストを開催したそうですね。

枡野 : 「光の短歌コンテスト」という名前で開催されました。そうしたら、本当にいい“光”の短歌がたくさん集まってきたんです。

杉田 : きっかけは検索エンジン対策なんですが、応募していただくからには、入選作への副賞の形としてでも、何かお返しができたらと考えたんです。ただ短歌をいくつか選んで、おめでとうございますと伝えるだけでは心苦しくて。

そこで、入選作を原作にした短編映画を撮ろうと決めました。私につくれるものといえば映画しかないし、lysリュースにいる俳優を主演にすれば、宣伝用の動画にもなるなと思ったんです。サポートしていた俳優は4人だったので、4首の短歌を選ぶことにしました。

― 応募総数は1200首。相当な数が集まりました。

杉田 : 1200首も集まったことにまず驚きましたし、どれも本当にいい歌で……“選ぶ”という行為を通じて、この映画の背負うものがどんどん大きくなっていった気がします。選ばなかった短歌への思いもあって、このあと最後までやりきる気持ちがつよくなっていました。

枡野 : 僕も短歌の作り手として、そういう責任を負うことはすごく大事に思っていますね。僕自身は、短歌コンテストに落ちた短歌でデビューしている歌人なんですよ。落選作と選考座談会が話題になって週刊誌に取り上げられたんです。

たくさん歌を詠んでいるし本も出しているけれど、これまでにもらった賞は『踊る!さんま御殿!!』の「踊る!ヒット賞」だけ(笑)。そんな僕だからこそ、コンテストを開催するときは、どうしたら詠み手にフェアな場がつくれるかとか……どうしたら作品や作者がちゃんと残る機会にできるか、を考えています。

杉田 : 選ばなかった短歌も私の体には残っていて、その後も思い出すんです。だから、入選の4首が原作とうたっていますが、それ以上という気持ちでした。

枡野 : そんな中から自分の短歌が映画になった作者は4人いて、この事実はきっと彼らにとっても力になる。彼らが将来、たとえ短歌をやめたとしても、ずっとこの歌はひかり続けるんです。

杉田 : だから、今回の映画制作で良かったのは、短歌という原作があるということと、その短歌を詠んだ人と、選考から外してしまった人たちの短歌への思いに応えられたらいいなとか、できたら喜んでもらいたいという気持ちでつくったということだと思います。ちなみに「光の短歌コンテスト」の選考の様子はYouTubeに残っているので、どなたでも見ることができます。

枡野 : 僕は監督の前作『ひとつの歌』(2011)にある特別な役として出演したのですが、とても読解力を必要とする映画で、僕の役がそのような設定だということに気づかないで観終わる人が多くて。最後に僕の家族である登場人物も出てくるんですけど、ほとんどの人がその関係性に気づかない。そういう反応ばかり見ていたから、胸が痛んで。

でも、『ひかりの歌』は、「いい映画を観た」「あのシーンが好き」という感想が出てくるから良かったなと。前回は、そんなのひとつもなかったですよ。

杉田 : ありましたよ(笑)。

枡野 : いや、「あのシーンが好き」というレベルじゃなかった(笑)。もちろん、完成度は高いし、なにひとつ恥じることのない映画なんだけれど、間口が『ひかりの歌』より狭かったという。

― 2019年1月から公開が始まった今作は、SNSなどでのクチコミが評判を呼び、現在、初夏ごろまで全国各地で順次ロードショーされることが決まっています。

枡野 : そこまで映画を観慣れてなくても、短歌に興味がなくても、4章あるからそれぞれの人によってどこかに響くところがある。4章あるのも良かったですよね。

― 今作は、選ばれた4つの短歌の4章から構成されています。

枡野 : 僕の中では、第2章はテレビ番組の『テラスハウス』なんですよ。「あの人なんで告白しちゃったんだ? 大失敗だよ!」と思いながら観る映画で。

― ひとつ屋根の下で複数の男女がシェアハウスする様子を記録した番組ですね。『ひかりの歌』も、誰かが誰かを思う様々な「片思い」が描かれています。思いが通じ合う章も入っていて。

枡野 : だから、今回はこれでも格段に親切になっていて……短歌にちなんで31倍くらい、わかりやすくなっている(笑)。それでも、ある女性が旅先で知り合った男性にコートを返すシーンがあるのに、その手前にあったはずの貸すシーンが描かれてなかったりして、読解力は要るんですけど。

杉田 : (笑)。説明しすぎるのはあざとい気がしちゃうんです。松井周さん(サンプル 主宰)には、上映のときの対談トークで、あざとさの基準ラインがおかしいですと笑われました。

枡野 : 『ひかりの歌』もすべての物語が、かなりアクロバティック、ちゃんと考えないとわからないんです。だけど、4章集まることで理解度がぐっと深まるんですよ。監督の力をちゃんと世間に伝えるために、神の采配が働いた作品だなと感じています。

“短歌の世界”と“映画の表現”は似ている

― 応募された1200首の中から、4首をどのように選んでいったのですか。

杉田 : 枡野さんと私と、lysリュースの俳優たちで選びました。でも、はっきりした選考基準があったわけではなくて、直感みたいなところで選んだと思います。

枡野 : まず、lysリュースは4人の俳優さんをサポートするための場所だというのが前提にあります。だから、映画の出演者となった彼らの意見も入っているのだけれど、それは珍しい。いい短歌を選ぶだけではなくて、それを映像化するときのことも考えながら監督が選んでいらっしゃる点も含めて、ちょっと変わった選考でもあったし、そもそも成り立ち含めて風変わりなコンテストだったと思います。

僕は、それぞれの歌で5分くらいの短編を撮るのかなと思ってたんですよ。ちょっとハッとするコマーシャルみたいなイメージ。こんなにもちゃんとストーリーのある映画になるとは考えていなかったので、予想を大きく裏切られました。

杉田 : 私も最初は5分か長くても15分くらいかなと思ってたんです(笑)。とはいえ短歌を原作に映画をつくるのは未経験だったから、まずは作ってみないとわからないと。それで最初の1首を決めて「よし、これで脚本を書いて映画を撮るぞ!」と撮影してみたら45分くらい(第1章)になっちゃったんです。

でも、短歌をちゃんと映画にするには、これくらいの長さやエネルギーが必要だとわかりました。結局、全4章を撮り終えるのに、2年がかかりました。

― 先ほど枡野さんは、この映画には「神の采配が働いた」とおっしゃっていましたが、原作が小説や漫画ではなく短歌だった、ということも関係していると思いますか?

杉田 : 短歌は、あるひとりの人物の一瞬を描くことが多い印象です。伝えているのは一瞬の時間ですが、そこからその人物の生活まで見えてきたりします。そういう感覚は、映画とも似ていて、たとえばスティーヴン・スピルバーグ監督の『リンカーン』(2012)という映画は、リンカーン大統領が憲法の修正案を通すために動く姿を限定的に描いていますが、その姿から、描かれないリンカーンの長い人生を見るようなところがあります。だから、短歌を映画にするのは「できるかもな」という気持ちがありました。

枡野 : そうですね。短歌って“すべてを言わない”表現なんです。歌人の穂村弘さんは、5W1H的なものの何かが欠けているのが短歌だとおっしゃったんですけど、確かにそうで。だからこそ、誰もが自分のことかもしれないと思える反面、ある部分は具体的な像を結ぶんです。

たとえば第4章の原作となった歌「100円の傘を通してこの街の看板すべてぼんやり光る」には、100円の傘という言葉が出てくるでしょう。ちっちゃくて、ビニールで、柄が白くて……っていう傘を、その言葉から誰もが具体的にイメージできるんですよね。だけど、なぜその傘を通して街がにじんで見えるのかは、勝手に想像するしかない。「余白」ですよね。短歌のそういうバランスは、監督の作風にすごく合っていたと思います。

― 「どこまで説明して、どこから伏せるか」のバランスを探って、絶妙な余白をつくる。それは、とても難しい作業のように思えます。

杉田 : ……映画をつくるときは、2つのフレームを切ることになります。ひとつはカメラが切り取る、“空間のフレーム”。もうひとつはさっきの『リンカーン』の話でも出た、その人の人生の「こことここを切って見せる」というような“時間のフレーム”です。2つのフレームが重なった空間と時間を満たして、密度高く見せていくのが映画です。

つまり、じつはそこには余白がないといいますか。それがきちんとできていれば、逆に、フレームの外にある空間や時間も見えるようになると思うんです。だから、難しさがあるとしたら、映画のなかでどこを描くかを決める作業にあると思います。決めてしまえば、あとは丁寧にそのフレームの中を満たしていくだけなので、根気と集中力があればだいじょうぶです。

枡野 : いま聞いていて、短歌の作り方とも近いんだなと思いました。短歌もそうで、漫然と「余白を感じてね」なんていうふうに詠んでもダメなんですよ。切り取り方や言葉の順序、単語のチョイスがとても大事。きちっとした言葉で揺るぎなく詠みきらないと、描かなかったところを際立たせることはできない。たまたま生まれた表現ではなくて、ものすごく緻密につくりこまれているからこそ、絶妙な余白ができるんです。

杉田 : だから『ひかりの歌』も「この映画はどう解釈してくれてもいいですよ」という気持ちでは作っていません。その上で、作品が完成したら、あとはお客さんの手に渡っていろんな解釈が生まれるものだと思っています。

そういえば、「幸子の腋の匂いをかぎたい」という台詞がすごくよかったですと、上映後のロビーで伝えてくれた方がいたんですが、本当の台詞は「幸子の匂いをかぎたい」なんですよ。でも、その人にとっては“腋の匂い”だったんですよね。その感想がすごくうれしかったです。その方のいつかの記憶と合わさったんだなと思って、しあわせな気持ちになりました。

枡野 : 映画って、そういうものなんですよね。自分では経験をしたことがないんだけれど、「こういう経験をしたかもしれない」と近しいものとして感じさせる、その「緻密に描くところ」と「描かないところ」の微妙なラインの引き方が、杉田監督の作家性だと思います。

杉田 : 今回は、「映画をつくるぞ」という以上に、特定の喜んでもらいたい人がいるということが、ものをつくる上でいいバランスを保っていたかもしれないです。それは「この人にはこんなものが似合うかもしれない」と、贈り物をするような気持ちにも似ています。

枡野 : この映画は、短歌を詠んだ人へのプレゼントでもあったということだと思うんです。短歌も、たった一人に向けて詠んだほうが、いい歌になることがあるんです。教科書にも載っている僕の歌「毎日のように手紙は来るけれどあなた以外の人からである」は、ある特定の人について詠んだ歌なんですよね。

漠然とみんなに届けようと思っても、誰にも届かない。範囲を思いきりしぼったほうが、じつは普遍性を持つんです。そういうすごく個人的な想いが、短歌を伝えるし、広いものにしていく気がします。

「人の思い」を受け止める力

― 今作に登場する人物たちは、皆誰かを強く思っています。映画監督の清原惟さんは今作について「他者を想う気持ちにあふれる映画」と表していました。そして今までのお話を伺うと、監督も「lysリュースの俳優」「短歌をつくった人」を思ってつくられた映画であるということがわかりました。

杉田 : だから、今回映画をつくるにあたって、映画として何か面白いことをしようという意識はゼロでした。

枡野 : そうそう、「映画好きな人はこういう撮り方好きでしょ?」っていう映画ってありますよね。短歌も、「このリズム変でしょ」「こんな言葉使ってみました、驚いて」というものがありますが、それでは伝わりません。

杉田 : 今回はとにかく「短歌」「出演者」、あとは「撮影する場所」のことをずっと見つめる作業でした。場所に関しては、ほとんどの場面で、私が好きだったところをお借りしていて、撮影の相談に応えてくれたことへの思いがありました。あとは、その三者がもともと持っている魅力が、一番見えやすいように、伝わりやすようにできたらという願いも持ちながらの撮影でした。

― 杉田監督は映画で“伝える”ことに関して、どのように考えているんでしょうか。

杉田 : “伝えること”は、自分の一番にあります。ただ、作品をとおして私自身の中に“伝えたいもの”はないです。たとえばさきほど言ったような何かの魅力を“伝えること”は、ものすごく考えているんです。今回は原作の短歌という、明確に“伝えるべきもの”がまず最初にあったので、それは絶対に大事にしようと思っていました。

― 「伝えたいことがあるから自ら発信している」という人は、たくさんいます。でも杉田監督は、「伝えたいこと」はないけれど、「伝えること」については考え続け映画をつくり続けていると。

杉田 : まずそもそもの、どうして映画をつくっているかからお話しすると、小さいころにぼんやりと考えていることに、「あれ? 生きているって何だろう?」とか「“人間”って言われているけれど、毎朝起きてご飯食べてトイレ行っているけれど、それって何だろう?」とか、「宇宙について考えているけれど、そうやって考えている自分が死んだあとも宇宙はあって、そのとき自分はどうなるんだろう?」といった疑問があって。映画をつくることで、あの思考の続きを今もやれているという感覚はあるかもしれません。

― 映画を撮ることで、「生きている自分を確認できる」みたいなことですか?

杉田 : はい。たとえば、大人になると道路になんか座らないですよね。でも、撮影中は地べたに座ることができるんです。日常生活のルールではできなくなっていることから外れられて、「アスファルト冷たいな」「街中で座ってお弁当食べていいんだ」とか、ちょっとしたことですが、そういう当たり前から外れた時間を持てた時に、自分が生きていることを思いもよらない濃度で意識できることがあるんです。今、自分が生きていることを誤魔化さないでいるための手段として、私はたまたま映画を選んでいるんだと思います。

原作になった短歌は、私にとってはアスファルトに座ったときに感じた冷たさみたいなものです。この世界にはこれがあったんだと気づかせてくれるもの。それは出演者もそうですし、撮影場所も同じです。じっと見つめていると、アスファルトの冷たさに通じる何かが見えてくるんです。それを、私という人間がたまたま見つけて、映画という形にしていくような感覚です。私がいなくても、それはもともとあるものなんですが、せっかく見つけたので伝えてみようと。だから、映画をつくる過程では、伝えることが何より大事になるんです。

枡野 : 杉田監督は、今作でいうと短歌を詠んだ人や出演者の方、そういう「人の思い」を受け止める力がすごくあるんだと思いますよ。実際、出演者の方の普段の言動もうまく脚本に取り入れているのだと思うし、それによって短歌のメッセージも際立ったのではないでしょうか。

杉田 : 第2章に出てくるガソリンスタンドは、私が子どものころから好きだった場所なんです。映画制作の道に進んでからも、すごく光がいいし、映画として撮影したら絶対にいい時間が流れる場所だと思っていました。でも、迷惑になるのもわかっていたから、いままで一度も相談したことはなかったんです。

でも『ひかりの歌』をつくりはじめたとき、そのガソリンスタンドがなくなると聞いて……じゃあ映画に残すことで、もしかしたら記念になるかもしれない、と。「作品をつくるうえでこの場所じゃなきゃ絶対ダメだ!」というよりも「映画で撮れば、あの場所を残せるかも」と思ったんです。

枡野 : 普通は撮りたい映像があって、そのためにロケハンをして、イメージに近づけていくものだけど、杉田監督の映画は「この場所が好き」「あの人が好き」からはじまっているんですよ。『ひかりの歌』がある特別な輝きを持っているとしたら、そういう理由からなんだと思う。いろいろな人生を借りている映画というか……本来どんな人にも、どんな作品にも、じつは人生が張りついているものなんですよね。

杉田 : その話で思い出したんですけど、昔テレビのディレクターの仕事をしていた時に、京都に取材に行く機会があって、お酒が飲みたくなって1人でショットバーに通ったんです。そこで居合わせた年配の女性の方と親しくなって、話をしていたら、たまたまお持ちだった手描きの地図を見せてくれて、その方が好きな甘味処の場所が記録されている京都の地図でした。聞いたら、そこに記されているお店の半分はもうなくなってるって言うんです。だから、一般的な役割で言ったら、そのときにはもう意味のない地図だったんですね。その地図にすごく感動したんです。私があまりに喜ぶものだから、プレゼントしてくれました。

ああいうものがつくれるなら映画をつくりたいです。あまり役に立たない、その人だけの、自分が好きな店を書き残しておいただけの、そういう映画を。

枡野 : そういう全部が、「生きていく」ということじゃないですか。『ひかりの歌』は、そういう「すべてをなかったことにしない」態度が、すごくいい形で出ている作品だと思います。

杉田協士と枡野浩一の「心の一本」の映画

― では最後に、お二人がこれまでに観た映画から“心の一本”を教えてください。

杉田 : 枡野さんは『キッズ・リターン』(1996)ですよね。

枡野 : 今だと、僕は『カメラを止めるな!』(2017)が一番何度も観た映画なんですが、それ以前は『キッズ・リターン』ですね。

杉田 : そうでした、今は『カメラを止めるな!』がありますね。

枡野 : 『カメラを止めるな!』は、大好きすぎて勝手に関係者気分でいるんです(笑)。地上波で公開されると聞いて、「観ている人が前半で観るのをやめてしまったらどうしよう」とか、勝手に心配しているぐらい。

この映画は「観客に伝える」ということをよく考えられているんです。そのひとつに、観客が映画を観て、その中のスタッフTシャツがいいなと思ったら、購入できるようになっていたり、この映画のイベントが開催された時は、映画で印象的に使われていた「ポン!」という動作からポンジュースを売っていたり。でも、まだ僕の中で現在進行形の思いなので、今回は『キッズ・リターン』をあげさせていただきます。

枡野 : この映画を観るまで、僕は映画というものが苦手だったんです。本は自分のペースでめくれるけれど、映像は勝手に進むから、キョトンとしているうちに終わることが多くて。でも、この作品には夢中になって、何度も上映に足を運びました。観ることで、自分の人生さえも前向きになれたんです。映画を観るようになった、きっかけの作品ですね。北野武監督が、生死の境をさまよったバイク事故のあとに撮った映画なんですけど……人生のそういうところから、すごくいいものが生まれたりするんですよね。

杉田 : 私は、先ほど、小さいころについて話したので、その時期の心の一本をあげたいと思います。私が初めて繰り返し観た映画は、中井貴一さん主演の『ビルマの竪琴』(1985)です。小学生の頃、家に帰ってきたら毎日繰り返し観ていました。幼かったから、まだ戦争とかはよくわかってないんですが、それでも描かれている人間関係の悲しみは伝わってきて……。中井貴一さん演じる水島上等兵が葉っぱに乗った米粒を手づかみで食べているシーンとか、裸足で歩いているシーンを、じっと観ていました。その映像から伝わる感触を、想像してみたりもしながら。

― 大人になってから観返すことはありましたか?

杉田 : そうやってずっと大事に思っていた映画だったから、ちょっと怖かったんですけど、数年前に観返してみたんです。そうしたら、やっぱりすごく感動しました。子どものころの感覚ってバカにできないなと思いました。

枡野 : 映画って不思議ですよね。観た直後よりも、何年も経ってからのほうが面白く感じられたり、逆にそのときはすごく面白かったはずなのに、あっというまに興味がなくなったりとかがある。

杉田 : 『ビルマの竪琴』も、小さい頃は中井貴一さんのことを見ていたけれど、大人になって観たら川谷拓三さんに目がいくんです。クリント・イーストウッド監督の映画も、小学生の時はわからなかったけれど、今は感動する。やっぱり人生での経験が影響しますし、『ひかりの歌』の中のセリフも、この歳じゃないと書いていないというものがあります。

枡野 : 作品をつくるって不思議なことです。生きてきた時間の中で取捨選択していって、残ったものがそこに入っている。そういうリアルタイムでしか生まれないもの、言語化できないものが、ふんだんに詰まっているから、観る側も自分の人生経験によって受け止め方が変わってくるのかもしれませんね。