目次

父に肩車され観た映画たち

― 安田さんのお父さんはかなりの映画好きと伺いました。お父さんと一緒に映画を観た記憶はありますか?

安田 : よく父に肩車してもらって映画館で観たことを覚えていますね。いちばん最初に連れて行ってもらったのは、初めて映画化された『スーパーマン』(1978)。でも僕はまだ小さかったから、字幕がよくわからなくてつい寝ちゃって、起きたら終わっていたという(笑)。

あとは…「東映まんがまつり」とか、『劇場版ドラえもん』のシリーズとかね。そういう人気の映画を観に行くと、館内はいつもすごい人だったから、父に肩車してもらってたんですよ。

― 今はほとんどの映画館で立ち見が禁止されていますが、20年ほど前までは大抵OKでしたものね。

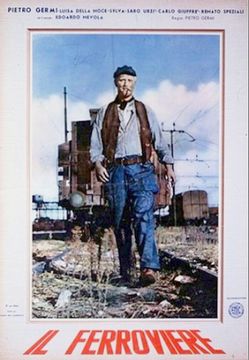

安田 : そうそう、立ち見。映画館には、父と兄と僕の男3人だけで行くことが多かったです。父は、クラシック音楽を聞いたり映画を観たりは随分していたらしく、昔観た古い映画の話を楽しそうに話してくれることがよくありました。その姿を思い出してみると、父は自分が生きていく糧になるような作品を選んで観ていたんではないかという気がします。たとえば、イタリア映画の『鉄道員』(1956)の話はよくしていましたね。

― イタリアで制作された、初老の貧しい鉄道機関士の一家を巡る、哀愁漂う家族を描いた作品ですね。

安田 : 兄弟の末っ子から観た父親を描いていてね。

― 『鉄道員』も家族を描いた作品ですが、今回、安田さんが主演された『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』も家族を描いた作品ですね。安田さん演じる主人公・サトシが、ガンを患い余命宣告を受けた母(倍賞美津子)と向き合おうとする様子が、どこかコミカルな味わいとともに描かれています。

安田 : 原作に流れているものが、温かさだったり、そこからくるユーモアだったりという気がしたので、この作品も温かで穏やかなものにしたいと思いました。

― 本作は実際にお母さんをガンで亡くした経験をきっかけに、自身のご家族について描かれた漫画家・宮川サトシさんのエッセイ漫画を原作にしていますね。

安田 : 観客のみなさんの中には、実際に親しい人を亡くしている方もいることを考えると、ただただ「辛い」「悲しい」だけでは、その方たちに届かないだろうと思ったんです。もちろん、そこから逃げることはできないんだけれど、病気と向き合う中での日常や、残された人たちの生活に流れるユーモアや温かさというものを表現したいと思いました。そういうことを心に留めて演じましたね。

― 人の「死」に向き合う中でのユーモアを描くということは、難しくなかったですか?

安田 : そこまで難しいとは感じませんでした。というのは、いったん主人公・サトシとしての芯が自分の中に通ってしまえば、あとは彼の“日常”をそのまま生きればよかったので。だから、わざわざ涙を流すとか、逆に努めて面白いことを言ったりやったりする必要はなく、普通に“たわいのないこと”をしていました。

― 「芯が自分の中で通る」とは、どういうことなのでしょうか。

安田 : 今回、実際に原作者の宮川サトシさんが書かれた文字だったり、宮川さんのお母さまが遺した“母子手帳”に書かれた文字だったりを見せて頂いたんです。母子手帳には、「○○グラム」とか「○○を食べた」などが書かれていて。あとは、亡くなる直前にお母さまが必死に書いた文字。そういうものを見ちゃうと、自然と芯は通るんです。通らざるを得ない。

― 文字は書く人の想いを載せていますし、その人自身を表すものでもありますね。映画のラストの方で、サトシがとある相手に向けて手紙を書くシーンも印象的でした。

安田 : あの手紙の言葉は一語一句しっかり心に留めておきたかったから、撮影期間中は毎日自分で書いてみていました。撮影が終わったらまっすぐホテルに帰って、台本を開き、そこに書いてある手紙の文章を何度も何度も書き続けました。

― 写経のようですね。

安田 : そそ、写経写経(笑)。

生活の中の“たわいもない時間”。

その積み重ねこそが、ユーモアになる

― 先ほど、「病気と向き合う中での日常や、残された人たちの生活に流れるユーモアや温かさというものを表現したい」とおっしゃっていましたが、参考にされた家族像などはあったのでしょうか。

安田 : 僕は、どんな家庭にもどんな人にも、ちゃんとドラマになるような人生というのは必ずある、と考えているんですね。だから、撮影した場所が、宮川サトシさんの実の故郷である岐阜県だったんですが、その景色の中にいるだけで充分。あと、宮川さんも撮影現場にいらっしゃって、その時に奥様や娘さんもいらっしゃって、手を繋いで歩いているのを見るとか。それで充分なんです。あとは、今の自分をさらけ出すしかないから。

― 日常の中の、たわいのないことの積み重ねが、温かさやユーモアに繋がっていくんですね。

安田 : 撮影の合間の出来事で、ふと思い出す風景があります。倍賞さんと父親役の石橋蓮司さんが、椅子に座ってああだこうだと世間話をしている時に、倍賞さんが「あの木見て!」っていうので見たら、つがいの鳥がいるんです。で、倍賞さんが「ああ、チュッチュしてる!チュッチュしてる!」っておっしゃるんですよ(笑)。あと思い出すのは、ロケバスで移動している時に、倍賞さんが「あ、曼珠沙華だ!」っておっしゃったこととか。

そういう何気ないことを覚えているんですね。そういうことの積み重ねを思い出すことで、すごい穏やかな気持ちになれるんです。だから、この作品は節目節目に思い出すだろうなと。

― 倍賞さんは、とてもチャーミングな方ですね。

安田 : ええ。倍賞さんもすごくユーモアのある方で。そうそう、サトシ役の僕、父役の石橋蓮司さん、兄役の村上淳さんの3人が、すっぽんぽんで湖に入るシーンがありますよね。あのシーン、実は台本には「全裸」とは書かれていなかったんです。現場で倍賞さんが「監督、あれ、絶対お尻を出した方がいいよ。裸の方がいい」って提案して(笑)、ああいう形になったんです。

― (笑)。撮影は秋だと伺ったので、寒かったのではないですか?

安田 : 9月だったので、みんなで「寒いか? 寒いか?」って言って入ったのですが、結構暖かくて。僕が「大丈夫ですよ」って言って、石橋さんが入ったんですが、カットがかかった瞬間「寒いじゃねえか、バカヤロー」って(笑)。

― 映画のラストに流れる主題歌『君の歌はワルツ』も“別れ”を歌った曲ですが、とても温かみがあります。この曲は、作詞・作曲のBEGINのみなさんだけでなく、出演者の松下奈緒さん、監督、プロデューサー他、関係者の方と一緒に、安田さんもレコーディングに参加されたそうですね。

安田 : 実は、新幹線の中でデモテープを聞いていたら、なんか涙が止まらなくなっちゃって。本当にいい歌で。録音の時は、監督、演出部のみなさんなどがいて、みなさん笑顔で。一緒に音を奏でながら(安田さんはコーラスとトライアングルを担当)、「これでついに今回の映画が完成するんだな」と感慨深かったですね。

僕、『ローズ』(1979年)という映画が大好きなんですけど、それは主演女優のベット・ミドラーが歌う『The Rose』という歌が流れるエンドロールが終わってようやく、作品として成立する映画なんです。それを思い出しましたね。その場には倍賞さんはいらっしゃらなかったけれど、倍賞さんが演じたお母さんに歌を捧げているような感覚でした。実際、できあがった作品を観た後は、自分の家族だったり、母親だったりをすごく意識しましたね。

― 安田さんにとって、母親とはどういう存在ですか?

安田 : 僕は、とにかく甘えてます。「マメに連絡しなくたっていいじゃない」と思いがちですし。…甘えちゃってるなぁ。「いて当たり前だ」という感覚があるし。でも本当はもう、親がいるのが当たり前ではない年齢になってきていて、いつかは…というタイミングも近づいているんですよね。うん、でもやっぱり、「母親は何でも許してくれる」と思っているものなんでしょうね。絶対的味方というか。だから、失礼な甘え方しちゃう。まだ、よくわかってないんですけど(笑)。

安田顕の「心の一本」の映画

― ここからは、お好きな映画について伺わせてください。まず今作に関連して、安田さんにとって“家族の映画”と言えば?

安田 : 『男はつらいよ』ですね!

― 即答ですね(笑)。

安田 : ええ、もう迷いなく。特に好きなのが、ジュリー(沢田研二)と田中裕子さんが出ていた第30作『男はつらいよ 花も嵐も寅次郎』(1982)。20代半ばで、この作品をきっかけに『男はつらいよ』シリーズにハマったんです。それ以来、東京に行けば柴又に足を運び、寅さん記念館にも行って、あげくはシリーズ全作が入ったDVDボックスを買ったくらいに好きになったんですよ。渥美清さんについて書かれている本も読んだし、テレビドラマ版の『男はつらいよ』のDVDも買いました。その前身となったドラマ『泣いてたまるか』のDVDも買った!(笑)

― すごい熱の入れようです。“家族の映画”としては、何が魅力ですか?

安田 : 『男はつらいよ』は人情喜劇であり、寅さんの旅物語や恋物語でもある。けれど僕の中でパッと映像として浮かぶのは、やっぱり寅さんがいつも帰る場所としての、団子屋「とらや」の風景なんですよ。だから自分にとって『男はつらいよ』は、完全に“家族の映画”なんです。

― 「とらや」には、妹さくらや親代わりの叔父夫婦など、フーテンの寅さんが旅から帰るのを待っている家族がいますものね。何気ないけれど、作品に欠かせない風景です。他にも、安田さんが観ると励まされる映画はありますか?

安田 : 単純に僕の世代の映画って感じですけど、『E.T.』(1982)、『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)、『ロッキー』(1976)! 『ロッキー』は1作目のみ!!

― 1作目以外認めないと(笑)。

安田 : いや、実は2作目以降も好きですけど、どれかひとつを挙げるなら、やっぱり『1』かなと。あれはもう大傑作ですから。“立ち向かう”とはどういうことかを教えてくれる大傑作! 『カリオストロの城』は、今日本が誇る冒険活劇アニメーションの原点だと思いますね。『E.T.』といえば、愛の映画。異星人と少年との友情、家族愛など、様々な形の愛が優しく描かれます。

どの作品にも絶対励まされると思います…って、僕と同世代の人たちには「その3本なら誰でも見たことあるわ!」と突っ込まれちゃいそうですけど(笑)。

◎原作本