目次

「豊かな無駄」を楽しむ映画人が

とてつもなく魅力的だった

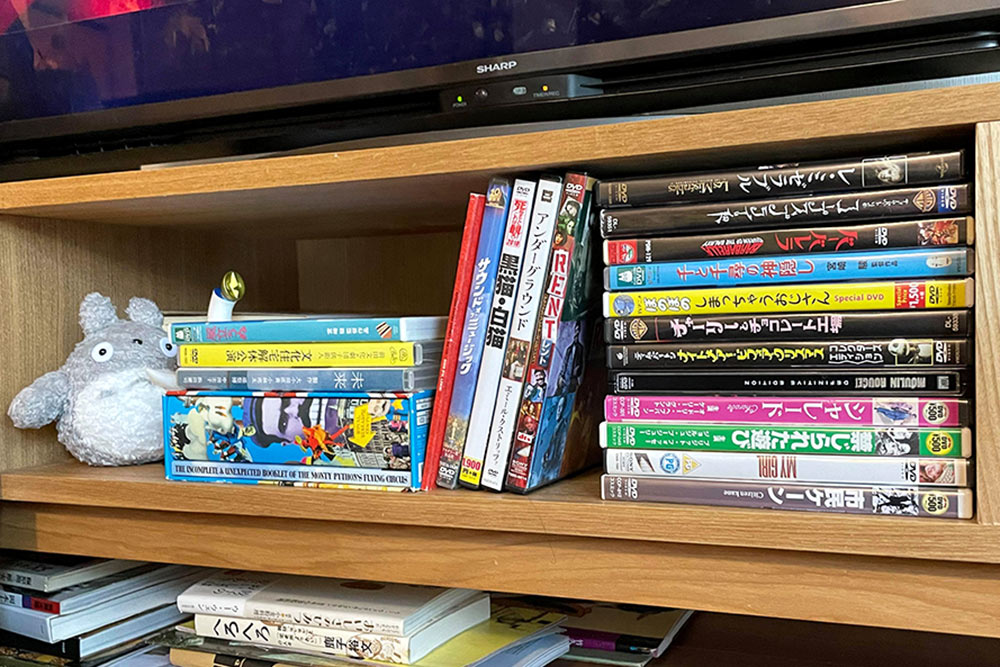

「本当はもっとたくさんあったんですけど、置き場所がなくて、最近整理してしまったんです。だからこのDVDは、東京の住宅事情から難を逃れて、どうにか居場所を見つけた子たちなんです(笑)」

『サウンド・オブ・ミュージック』(1964)や『RENT/レント』(2005)などのミュージカル映画、『アンダーグラウンド』(1995)や『黒猫・白猫』(1998)などエミール・クストリッツァ監督の作品。他にはクレイアニメーション映画や舞台公演作品など、10枚ほどのDVDが、棚の上で肩を寄せ合っています。

お弁当の受注販売や、オフィスや映像制作の撮影現場へのフードケータリング、社員食堂の運営などを行う料理チーム「アホウドリ」の代表であり、料理人である大石真理子さん。私たちの暮らしに欠かせない“食”を仕事にし、チームで日々料理に向き合っている大石さんは、生活の中でどのように映画を楽しんでいるのでしょうか? オンラインにて、お話をうかがいました。

「手元のDVDにはあまりないですけど、映画館に観に行っている映画は、圧倒的に洋画よりも日本映画の方が多いんです。最近では、若松孝二さんの伝記映画『止められるか、俺たちを』(2018)や、アニメーション映画『音楽』(2019)が良かったな。男の人が集まって、わちゃわちゃしている作品が多いですね(笑)。たぶん、自分とは全く違う存在で、理解できないから好きなんです。感情移入できたり共感できたりするよりも、“今のは何だったの!?”と、突き放されるような映画が昔から好みで」

作品に“共感”を求めない、という大石さんの作品の好みは、映画の楽しみ方にも現れていました。

「映画を観る時は、基本的にひとりです。映画を観終わった後に感想を言い合うのも苦手だし、意見が別れた時に引っ込みがつかなくなることもあるし…。家で一緒に観ていても、エンドロールは最後まで観ないとか、観ている間は一言もしゃべりたくないとか、人それぞれ、鑑賞の“お作法”があるじゃないですか。だから、映画はひとりで観る方が楽しめると思ってます(笑)」

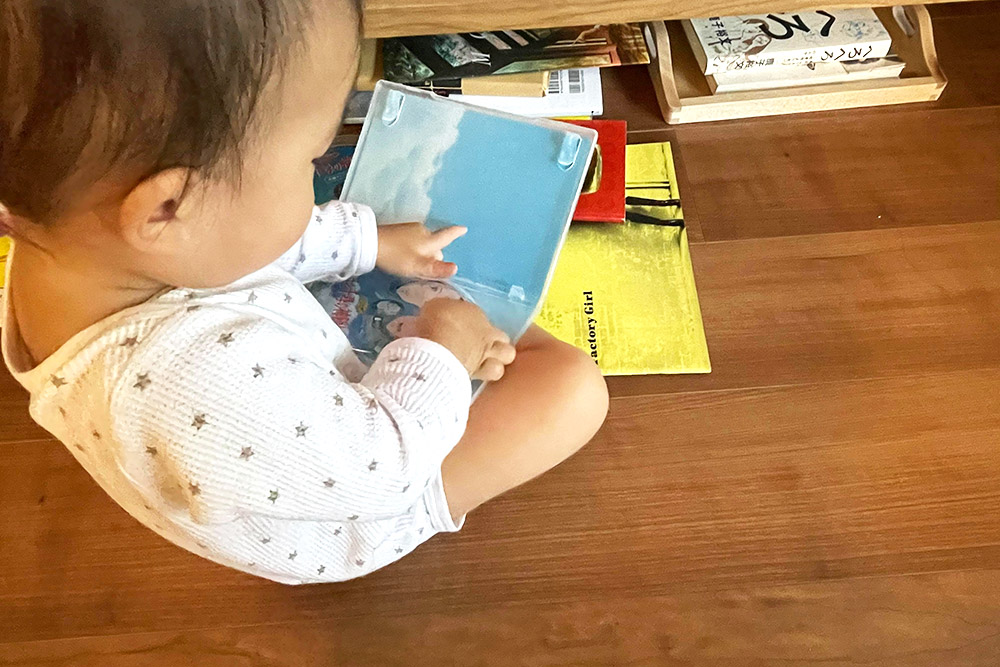

そんな“映画はひとり派”の大石さんが、“誰かと映画を楽しむ”時間として、今とても楽しみにしていることがあります。それは、まだDVDの中に映画の世界があることも知らず、ケースをおもちゃのように開け閉めして遊んでいる1歳の息子さんと一緒に映画を観られるようになること。

「ジブリやピクサーの新作を観たり、話題の芸能人が出ている映画を観たり、そのうち好きな映画監督が見つかったり…。これから、少しずつ子どもの中で映画の世界が広がっていくんだなと思うと、それを隣で見つめられるのが今から楽しみです。自分がそうだったように、ひとりの人生の中で、映画がどういう関わりを持っていくかというのを、また味わうことができるんですよね。それが今は楽しみにしていることのひとつです」

子どもを通して、映画と歩む人生がもう一度始まる。そのことを、これからの人生の楽しみにしているのだそうです。では、大石さん自身の人生にとって、映画はどういう存在だったのでしょうか?

「高校時代は、勉強も一生懸命して、生徒会長もやって、自分のことを優等生だと思っていました。でも、進学前の面談の時、先生から“大石さんは芸大じゃない?”と言われて、勧められるがまま、芸大志望の学生が通う地元のアトリエに通い始めたんです。でもそこは、入学の実績だけを上げたいというようなところで、私の希望を全く聞かぬまま“君は●●大学に行きなさい”と、勝手に進学先を決められて。私はそのことに反抗したくて、アトリエの先生が一度も勧めなかった、映像学科のある大学に進学したんです(笑)」

「映画を学びたい」という出発点からではない、映像学科への入学。ところが、いざ飛び込んでみると、「映画はひとりで楽しむ派」だった大石さんは気づけば学生映画を撮るグループに所属し、制作現場に参加するようになっていったのです。

「映画を観るのは“ひとり”が好きでしたが、制作をするのはひとりで世界に没頭するよりも、“チーム”の方が楽しかったです。監督が何を考えているのか、映画を通して何を伝えようとしているのか、相手を理解しながら意図を汲み取って、ひとつの作品を形にしていく作業は、仕事的な側面もあったからだと思います。何より、映画に携わっている人たちが、“人として”とても魅力的でした」

大学時代を、“就職するための準備期間”と捉え合理的に過ごす方法はいくらでもあります。早くから企業研究をしたり、海外のボランティアや留学経験を積んだりしている同級生も周囲にはいたそうです。そんな中、映画をつくる人たちの近くにいて、大石さんが特に惹かれたのは、“無駄”を楽しむ姿でした。

「とにかく生活がすべて豊かな“無駄”に溢れていました。例えば、“どうやったら爆竹から弾着(撃った弾丸が人や物に届く様を表すために用いる装置)が作れるか”ということを、真剣に考えるとか(笑)。その時間を私は、すごく気に入っていました。というのも、私の両親も“無駄を楽しむことは、すごく豊かなことなんだ”と信じている人たちだったんです。だから両親はずっと私の活動を応援してくれていました」

学生時代に過ごした映画制作の時間は、社会に出て働くようになってからも、ずっと大石さんの中に根付いくのです。

映画『アンダーグラウンド』のように

水面下の見えない部分こそ大事にしたい

大学時代は学生映画を撮っていた大石さんですが、どのようにフードケータリングという料理の仕事に行き着いたのでしょうか。その過程は、その言葉どおり“紆余曲折”あったといいます。仕事によって変わっていく生活や自分の感情。しかしそんな中でも、映画を観る時間は大石さんのそばにいつも変わらずありました。

「映像学科の同級生に、俳優の前野朋哉くんがいたんです。彼が卒業制作で撮った映画が本当にすごくて…圧倒されてしまって。“私とは次元が違う!”と。映画はこういう人が撮るんだな、私には無理だと思い知りました。更に、卒業制作で取り組んでいた映画美術で腰を痛めてしまって。そこから、映画ではなく、映像に携わる職業に就こうと就職活動を始めました」

そうして大手広告代理店に新卒採用された大石さん。ところが、新しく飛び込んだ広告業界は、“無駄を楽しむ”人たちで溢れていた学生時代とは、正反対の環境。合理的な思考を求められ、仕事では、努力やアイデアよりも、人脈や要領の良さが優先される場面も多くあったそうです。そんな環境の中で、次第に、自分の常識よりも相手の常識に考えを合わせ、楽しいことよりも生産性のあることを優先するようになっていきました。

「こんなことはずっと続くわけない、と割り切って、広告サイボーグとして仕事に没入していました(笑)。友人からも“あの時は性格悪かったよ”と言われるので、自分でも無理していたんでしょうね。その時期、私にとって映画は、仕事と自分のギャップを埋めるために観るものでした。合理的に働くことに疲れていたので、ただ“あー楽しかった!”と思える時間がほしくて。映画の中には、“豊かな無駄”がたくさん溢れているから、それに触れたかったんです」

転機が訪れたのは、東日本大震災が起きた年。未曾有の震災を前にしても、取引先に“人として”接するよりも、“お悔やみの広告を出しませんか”と連絡しなくてはならない状況に、「これ以上は続けられない」と限界を感じたそうです。

広告業界から離れたその後、家の近所で設立したばかりの建築事務所に声をかけられ、その事務所の広告担当と運営するカフェの店長として、働くことになった大石さん。思わぬきっかけから、料理の道へつながりその後、お弁当の受注生産や料理のケータリング、社員食堂の運営などを行う料理チーム「アホウドリ」を立ち上げるに至ります。お店の暖簾に、屋号と並べて書かれた「ごはんとおまつり」という言葉 。それは活動の軸となる“食を囲む楽しい時間”を表しているのです。

写真:井ノ口喬央

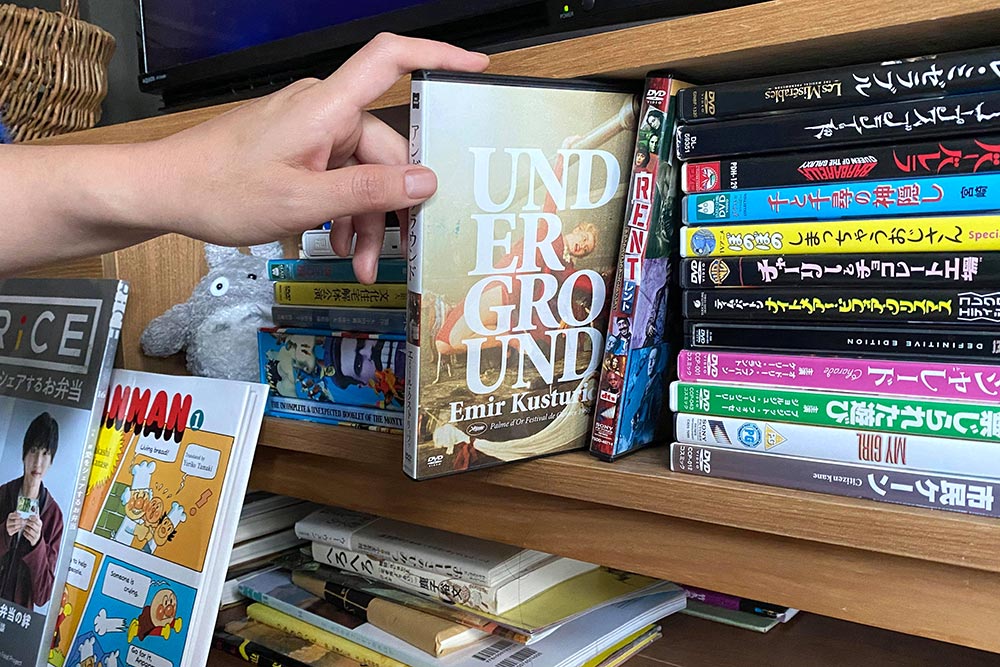

「もちろん、料理の味や質、見た目の色彩や食材のバランスなど、お客さんから目に見える部分は大事だし、自分なりの理論もあります。でも私がケータリングの仕事をやる時、それ以上に大事にしているのは、アホウドリというチームがどんな働き方をしているのか、どんな人たちが料理を作っているのか、という表面上は見えない内側の部分。大好きな映画、『アンダーグラウンド』のようにケータリング屋をやりたいんです(笑)」

そう言って、棚からDVDを出してくれました。エミール・クストリッツァ監督の『アンダーグラウンド』は、ナチス占領を機に、半世紀にも渡って続いた旧ユーゴスラビアの動乱の物語を、幻想的な映像と、逞しいジプシー音楽にのせて描いた作品です。大学時代に繰り返し観て、棚の整理を経てもまだ手元にDVDがあるというこの映画が、大石さんの中でどのように“理想の働き方”とつながっているのでしょうか?

「『アンダーグラウンド』には、戦争が終わったことも知らずに、狂乱のまま地下で武器を作り続けている人たちが出てきます。でも地上にいる人たちは、世の中に流通している武器が、実はそんな状態で作られていたなんて知らない。表面的に見えている世界と、その内情にすごくギャップがある、というのがとても面白くて。」

技術だけではない、チームひとりひとりの個性や背景が、料理を美味しくするのだと信じている大石さんは、スタッフ全員に「料理以外の趣味や興味を止めないでほしい」と伝えています。個性的なメンバーがひとつのチームとして働くことに、何よりのやりがいを感じ、そして、それは“無駄”を楽しみながら映画にひたすら向き合っていた、学生時代の記憶と重なるそうです。

「映画を作るように、料理も作っていたいんです。例えば、ケータリングやお弁当の料理も、すべてを私が一人で作っているわけじゃなくて、それぞれの持場で分担して作業しています。それって、映画のチームと同じだなって。監督ひとりで映画が作れるわけじゃないし、それぞれの持場で制作に携わる者同士のリスペクトがお互いにある。少なくとも、私の学生時代の制作チームは、そうでした。幸いなことに、今のアホウドリのチームは、そんな理想的なチームなんです」

生活や仕事が変化しても、いつも変わらずに大石さんのそばにあった映画の存在。学生時代は、豊かな無駄を楽しむ存在として。広告業界で働いていた時期は、本来の自分でいられる場所として。では、料理の仕事をしている今は、どうなのでしょうか?

「映画を観る時は、料理のことは考えていないかも…。そういえば“ご飯映画としてこの映画が好き!”っていうのも、あんまりないです(笑)。いい映画を観終わった時は、スタッフロールを眺めながら“アホウドリもこんなチームにしたいな”と思うので、私は、自分の働き方と紐付けて映画を観ていることが多いのかもしれませんね」

大石さんが、学生時代から惹かれてきた映画や、魅力的に感じてきた映画の世界に携わる人たちのように、今度は、大石さんたち「アホウドリ」チームの料理やお弁当が作り出す時間が、誰かにとっての魅力的な場所になっていくのでしょう。

- 映画に込められた愛情と熱量が 自分の「好き」を貫く力になる

- 「好き」が詰まった部屋はアイディアの引出し

- 映画を作るように、料理を作りたい。働き方の理想は、いつも映画の中に

- 最新技術と共に歩んできた映画の歴史から、“前例のない表現”に挑む勇気をもらう

- 映画は仕事への熱量を高めてくれる存在。写真家のそばにあるDVD棚

- “これまでにない”へ挑みつづける!劇団ヨーロッパ企画・上田誠が勇気と覚悟をもらう映画

- “好き”が深いからこそ見える世界がある!鉄道ファンの漫画家が楽しむ映画とは?

- 一人で完結せず、仲間と楽しむ映画のススメ

- おうち時間は、アジア映画で異国情緒に浸る

- 漫画家・山田玲司の表現者としての炎に、火をくべる映画たち

- 時代の感覚を、いつでも取り出せるように。僕が仕事場にDVDを置く理由

- 「この時代に生まれたかった!」 平成生まれの役者がのめりこむ、昭和の映画たち

- 好きな映画から広がる想像力が 「既視感がバグる」表現のヒントになる

- 好きな映画の話を相手にすると 深いところで一気につながる感覚がある

- 勉強ができなくても、図書館や映画館に通っていれば一人前になれる。

- ナンセンスな発想を現実に! 明和電機とSF映画の共通点とは?

- 22歳にして大病で死にかけた僕。「支えは映画だった」 絵本作家の仕事部屋にあるDVD棚

- 映画は家族を知るための扉。 保育園を営む夫婦のDVD棚

- 「映画を観続けてきた自分の人生を、誰かに見せたい」 映画ファンが集う空間をつくった、飲食店オーナーのDVD棚

- “すべての人を肯定する服作り”をするファッションデザイナーのDVD棚

- 「データは信用していない」映像制作プロデューサーが、映画を集める理由

- 写真家としてテーマを明確にした映画。自分の歩む道を決めてきた、過去が並ぶDVD棚。

- DVD棚は“卒アル”。 わたしの辿ってきた道筋だから、ちょっと恥ずかしい

- 映画を通して「念い(おもい)を刻む」方法を知る

- 家にいながらにして、多くの人生に出会える映画は、私の大切なインスピレーション源。

- オフィスのミーティングスペースにDVD棚を。発想の種が、そこから生まれる

- 映画の閃きを“少女”の版画に閉じ込める

- 映画の中に、いつでも音楽を探している

- 映画から、もうひとつの物語が生まれる

- 探求精神があふれる、宝の山へようこそ。

- 無限の会話が生まれる場所。 ここから、創作の閃きが生まれる。

- 夢をスタートさせる場所。 このDVD棚が初めの一歩となる。

- 本や映画という存在を側に置いて、想像を絶やさないようにしたい。