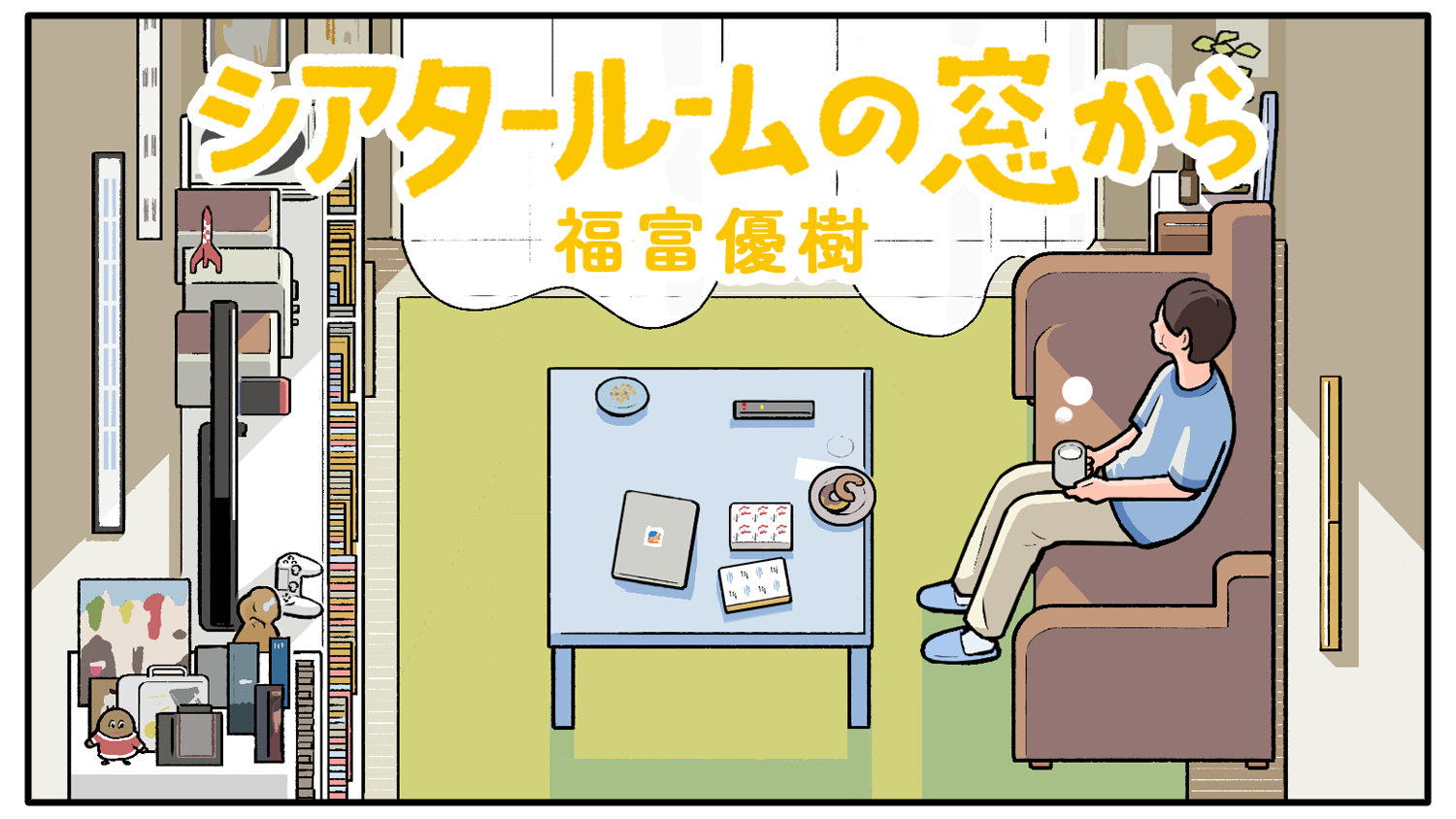

いつもソファにだらんと座ってレコードを聴いたり映画を観たりする部屋とは別に、仕事部屋兼寝室にしている部屋がある。原稿の執筆や、歌詞を書く、送られてきたデモにギターのフレーズを付けるといったことのほとんどを仕事部屋に置いた作業机の上でやる。今年の3月からは打ち合わせも全部リモートになったので、かなりの時間をこの作業机の前で過ごすことになった。寝室と一緒になっているとはいえ、仕事部屋があるということだけでなんだか自分が立派な大人になったような気がして、やたらと仕事部屋とソファがある部屋=シアタールームを行き来している。ちょっとしたメールの返信ひとつするにしても、わざわざ仕事部屋に移動してパソコンを開いたりしている自分を他の誰かが見たら、はじめて勉強机を買ってもらった子供のようだと思うだろう。

そんな僕の作業机の前の壁にはびっしりとメモが貼り付けてある。曲名やコード進行のアイデア、いつかジャケットやフライヤーに使えそうなイメージの落書きのような絵、原稿の締め切りや、プロットの案、ライブの曲順やミーティングで話したこと、いつかイベントで上映したい映画のリスト、走り書きされたいくつかの英単語の並び、大好きなスチュアート・ダイベックの短編の写し、打ち合わせの最中に集中力が切れて描いたただの落書き。メモはITO BINDERYのメモブロック、ペンはSNOWMANというマーカーで、書き心地や色味の感じがとても気に入っているのだけれど、置いてあるお店がなかなかないので見かけるたびに何本かまとめ買いしている。ちぎったメモを貼り付けるテープのディスペンサーはPENCOのもの。小さいのにずっしりと重くて、それがなんだか可愛くて好きだ。

今度のクリスマスにHomecomingsが行うイベントのタイトル『Blanket Town Blues』も壁に貼られたメモのなかからとったものだ。いつどんなときにひらめいた言葉なのか、それがどんな意味を持つ言葉なのか、今となっては思い出せないけれど、今の僕がそのなかからひとつを手に取って、新しい意味をつけ、新しいなにかになる。そうやって壁のメモから生まれたものが、音楽になったり物語になったり、ときにはイラストになったりするのだ。僕にとってこの壁に浮かぶ無数のメモたちは、アイデアの湖のようなものだ。そして、そんなふうにメモを壁に貼るようになったのは、『最高に素晴らしいこと』の主人公の一人、フィンチという男の子の影響、というかまるっきり真似をしているのだ。

『最高に素晴らしいこと』はNetflix制作の映画で、監督は『ハーツ・ビート・ラウド たびだちのうた』のブレット・ヘイリー。主人公のヴァイオレット役をエル・ファニングが、もう一人の主人公フィンチ役をジャスティス・スミスが務め、脚本はこの作品の原作者のジェニファー・ニーヴン本人が担当している。原作となる『All the Bright Places』(邦題は『僕の心がずっと求めていた最高に素晴らしいこと』)は2015年に発表されたYA(ヤングアダルト)小説で、アメリカではその年のベストセラーにもなっている。僕は映画を観たあとに読んだのだけど、二人の視点がカメラを代わるがわる切り替えるように交代することで生まれる物語のリズムや、それによって聴こえてくるそれぞれの内側の言葉、つまりそのとき彼や彼女がどう思ったか、どんなふうに感じたかが、誰かのものではなくて自分の言葉で語られているのが、とても魅力的な小説だった。

映画は早朝、ランニングをしているフィンチが、欄干の上から身を乗り出そうとしている同級生のヴァイオレットを見つけるシーンから始まる。フィンチはおどけながらもヴァイオレットを思いとどまらせ、そこから彼女のことを気にかけるようになる。彼女は交通事故で姉をなくしていて、残されたもの(サバイバー)としての罪の意識に悩んでいる。一方、フィールドワークで無理やりヴァイオレットとペアを組み、あちこち連れ回すおせっかいで変わり者に見えるフィンチもまた心に闇をかかえていて、学校で暴力沙汰を起こしたり定期的なカウンセリングを受けたりしている。そんなそれぞれがもつ悩みを少しずつ打ち明けがらふたりはどんどん距離を縮め、やがてお互いにとって大事な存在になっていく。

この映画は自殺という問題がテーマになっていて、なかでも10代の子供と大人の間の不安定な時期に焦点を当てている。同じようなテーマを扱ったものに『13の理由』という連続ドラマや『ウォールフラワー』といった映画があって、どちらもとても好きな作品だけど、この映画はそこから更にこのテーマについてだけでなく、このテーマを扱う・物語に組み込むこと自体について深く踏み込んで作られている。学校の成績や見た目、誰かに勝手に貼られたラベルのような表面的な記号で、自分という人間が決めつけられてしまうこのとの残酷さ。外からは気づけないような小さな問題が心のなかに灰のように積もって、支えきれないぐらいの重さになってしまうこと、そして「残される」こと。

『13の理由』のように直接的にショッキングなシーンはないし、『ウォールフラワー』のようにきらびやかなでもない。それでもこの映画が魅力的なのは彼や彼女が声(ときには内面の声)にしたり、書き残しておいたりする言葉が本当にそこにある、あったように生き生きとしているからなのかもしれない。ヴァージニア・ウルフを引用しながら、声や文字で言葉を交わすことによってお互いを、ラブリーでここよりも明るい場所に連れて行こうとするのだ。目覚めたままで夢をみながら。

ほんの少し前、ある音楽家が自ら命を絶った。実際に話したことがあるわけでも、その人の活動を熱心に追いかけていたわけでもなかったし、僕にはそれがどんな悩みだったり、状況が生み出した出来事だったりしたのかわからないけれど、同じような世界にいる人の悲しい知らせを自分に置き換えて考えざるをえなかった。音楽に限らず、今この世界で多少なりとも名前を出しながらものを作ったり、なにかを表現したりしていると、自分の作品が否定されることを自分自身が否定されていることと同じように感じてしまうときがある。それも僕にとっての小さな灰のようなものには違いがない。

そしてそれは、もしかするとSNS時代において、皆が共通してもっている問題なのかもしれない。ひとつはっきりとしているのは、自分にもそうなってしまう可能性がある、ということ。そしてだれにだってある。僕はそれを馬鹿げたことだなんて思わないし、それは『最高に素晴らしいこと』『13の理由』や『ウォールフラワー』にも共通している眼差しだと思う。クールなこととして描くのでもなく、美しいものとして描くのでもない、そしてどうしようもなくばかげたこと、とも描かない。そこにある悲しみと、誰かがそこに至るまでの間に、周りの人にできることがいくつもあるということ。誰にもわからない、明るい場所をみつけることは自分を守ることにもなる。そしてもしそれを見つけ出せていない人が周りにいたら、導いてあげたり、いっしょに探してあげること。いくらかは代わりにもってあげること。それこそがこの作品のメッセージだと思う。だから、それらをうまいこと分けて背負ってくれるスタッフやメンバー、友達の存在が僕にとっては、とても大事なのだ。ときにそれをみつけだすのが大変なのだけど。

ベッドタウンへと続く狭い坂の途中にある街を見下ろせるちょっとした公園や、橋の上を電車がゆっくりと走っていくのが見える川べり、夜中の工業地帯、11月から1月半ばまで点灯している室町通りの教会のツリー、加賀舞子のうっすらと緑色の海、レンタルショップがあった跡の空き地。今住んでいる町にも、これまで住んできた町にも、僕だけの明るい場所がある。そして帰ってくる部屋がある。壁一面に貼られたアイデアや、シアタールームの棚にずらっと並んだ映画やレコード、小説に僕は守られている。もしかするとそんないくつもの大好きなものたちが、僕に目覚めたままで夢をみせてくれるのかもしれない。

- two sea, your color 物語の終わりはハッピーエンドがいい

- moon shaped river life

- 『ゴーストワールド』にまつわる3篇

- won’t you be my neighbor? 『幸せへのまわり道』

- 自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に 『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』

- “君”のように遠くて近い友達 『ウォールフラワー』

- あの街のレコード店がなくなった日 『アザー・ミュージック』

- 君の手がきらめく 『コーダ あいのうた』

- Sorry We Missed You 『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』

- 変化し続ける煙をつかまえて 『スモーク』

- 僕や君が世界とつながるのは、いつか、今なのかもしれない。『チョコレートドーナツ』と『Herge』

- この世界は“カラフル”だ。緑のネイルと『ブックスマート』

- 僕だけの明るい場所 『最高に素晴らしいこと』

- 僕たちはいつだって世界を旅することができる。タンタンと僕と『タンタンと私』

- 川むかいにある部屋の窓から 君に手紙を投げるように