昨年の年末にドラマ『ナイルパーチの女子会』を撮り終えたあと、私は自分の中が空っぽのがらんどうになってしまったと感じた。

よく「燃え尽き症候群」という言葉を聞くけれど、燃えカスすら残っていない、まるで自分が「空っぽの器」や「何も映さない鏡」になったみたいな気がした。こういうことは初めてではない。一つの作品が終わった時に呆然とする感じ――たとえば、いままで住んでいた家がある日こつ然と姿を消して、その更地の上に立ち尽くしているような――この感覚だけは、何年経っても慣れることができない。それにしても、今回の空洞期間は長かった。

『ナイルパーチの女子会』は、私が役者を志してからちょうど十年という節目の作品だった。そこで演じた「翔子」という女性は、この十年間の自分が感じてきたことをぎゅっと凝縮したような役で、彼女を演じることは、そのまま自分の中にある弱さや未熟さと向き合うことでもあった。一ヵ月半の撮影が終わった時、私の中で燃えていた火も一緒に消え、あとにはひっそりとした空洞だけが残った。

それでも日常はつづく。空っぽになった私は、毎日ラジオから聞こえてくる人の声に耳を傾けて過ごした。朝起きて川原を走りながら、掃除をしながら、ご飯を作りながら、お風呂に入りながら、布団の中で目を閉じながら……いろんな人の話を聞いた。たまに、ラジオを腰にくくりつけて散歩している老人を見かけるけど、ちょっとその気持ちが分かる気がした。

数えきれないほど多くの人の声が、私の身体を通り過ぎていった。それでも空洞は埋まらず、言葉はひび割れた地面に降る小雨のように、音もなく吸い込まれていった。

+

そんなふうに二ヵ月くらいが経ったある日、何か映画でも借りようとレンタルショップの棚を見て歩いていると、老ピアニストのドキュメンタリー映画が目にとまった。タイトルには『シーモアさんと、大人のための人生入門』(原題『SEYMOUR: AN INTRODUCTION』)とある。名前も知らない人だった。

家に帰ってさっそく観てみた。冒頭、何かの曲のワンフレーズを繰り返し練習する老人の姿が映し出された。彼は、どうしたらその個所を美しく弾けるのか、ぶつぶつ独り言を言いながら、ああでもない、こうでもない、と試行錯誤していた。そのシーンを観た瞬間、「ああ、私はこの人が好きだ」と感じた。

シーモア・バーンスタインさんは八十四歳のピアノ教師だった。かつてはプロのピアニストだったけれど、いまは引退し、作曲をしながら生徒たちに日々ピアノを教えている。

なんて優しい音を出す人なんだろう。ピアノの音だけじゃない。そっと寄り添うように生徒の隣に座っている姿や、相手に柔らかく触れるような話し方。その人としてのあり方は、彼の奏でるピアノの音色そのものだった。ドキュメンタリー映画を観終わった時、「ああ、私はこんな人になりたい」と思った。

それからというもの、毎日映画のサウンドトラックを聴き、シーモアさんの著書『人生をより美しく』をめくって過ごした。彼の音楽や言葉に触れていると、どうしてこんなに心が満たされるのだろう? もし、私の心に見えない傷や不安のしこりがあるなら、その傷は癒され、しこりはほどけていくように感じた。

もしかしたら、彼が誰とも競い合っていないからかもしれない。ピアノの前に座っているシーモアさんは“透明”だった。その両手からは、ただ音楽の奥にある心だけが伝わってきた。それは何だかとても尊いことに思えた。

いま、私たちの社会は「比較」と「競争」であふれていると感じる。あらゆるものの価値は数字の多い・少ないで判断され、芸術のように勝ち負けの判断がつかないようなものでも、他人の評価やコンペティションから無関係ではいられない。

「あの女優に負けないで」「役者は賞を取れなきゃ苦労が報われない」――そんな言葉を耳にするたびに、私は「何のために演技をしているんだろう」と言いようのない虚しさを感じてきた。人生は他人と競い合うものではないし、数字や評価だけを追い求めても虚しいだけ。……そう自分に言い聞かせてみても、ありとあらゆる「競争」の枠から自由になることは難しかった。

『ナイルパーチの女子会』で描かれていたのは、まさにそんな世界だった。私の演じた「翔子」は、これといって人に自慢できるものは持っていないけれど、ブログを書くことだけは好きで得意なことだった。それが「栄利子」という自分とは全く違う環境で育った女性と出会い、二人の関係がこじれたことにより、「彼女に負けたくない」という競争心から文章を綴るようになる。そしていつの間にか、自分にとって純粋に“喜び”だった文章を書くことは、誰かとフォロワー数を競ったり、他人の評価を勝ち得るための“ツール”になってしまう。

翔子と栄利子は、自分たちを競争させる消費社会の中で身も心もボロボロになり、その不毛な闘いから抜け出ようとお互いに一歩を踏み出すところで、物語は終わる。

+

『シーモアさんと、大人のための人生入門』の監督をした俳優のイーサン・ホークが、こんなふうに打ち明ける場面があった。

「多くの俳優は演技を磨くより、金を稼ぐために人生を費やす。でも、金や物で幸せになっている人はいない。僕は人生の折り返し地点に来ている。金のためでもなく、宗教上の使命もないなら何のために生きるべきか? ……僕が求めるのは、人生を美しく演じることだ。だが方法を知らない」

その言葉にじっと耳を傾けていたシーモアさんは、彼の目を見て言った。

「演技を通じてできない?」

シーモアさんが毎日何時間もピアノに向かうのは、ただ目の前にある楽譜に込められた曲の心に耳を澄ませ、その美しい音色を皆と分かち合えるようになるためだった。そして、そのように音楽と真剣に向き合うことで、演奏者の人生もいつしか美しく調和のとれたものになっていくと信じていた。

彼の生徒のある女性は、はにかみながら語った。

「作曲家は天国で喜んでいるわ。先生は曲に隠されたメッセージを明らかにして伝えてくれるから」

ドキュメンタリー映画の最後に、シーモアさんがイーサン・ホークの劇団員のために、三十五年ぶりのコンサートを開く場面がある(これはDVDの「BONUS」に全貌が収録されている)。当日、会場に集まったお客さんを前にして、シーモアさんは「自分はここで死んでしまうだろうと思うほどに緊張していた」と、著書『人生をより美しく』の中で振り返っている。でも、この映画を作ってくれたイーサン・ホークに感謝の気持ちを捧げるつもりで演奏をしようと心に決めた瞬間、すっと緊張が消えて最後まで落ちついて弾くことができたという。誰かのために何かをやる時は、自分の弱さ、脆弱さから脱皮できるのだ、と。

その記念すべきコンサートの一曲目に、シーモアさんは「神の時こそいと良き時」というバッハの曲を選んで、こう紹介した。

「神を信じていようがいまいが、この曲からは神の真髄が伝わるだろう。あふれるほどの愛と優しさが」——それから、両手をそっと鍵盤に乗せて弾きはじめた。

私はその美しいピアノの音に耳を澄ませながら、自分の中の空洞がゆっくり満ちていくのを感じた。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

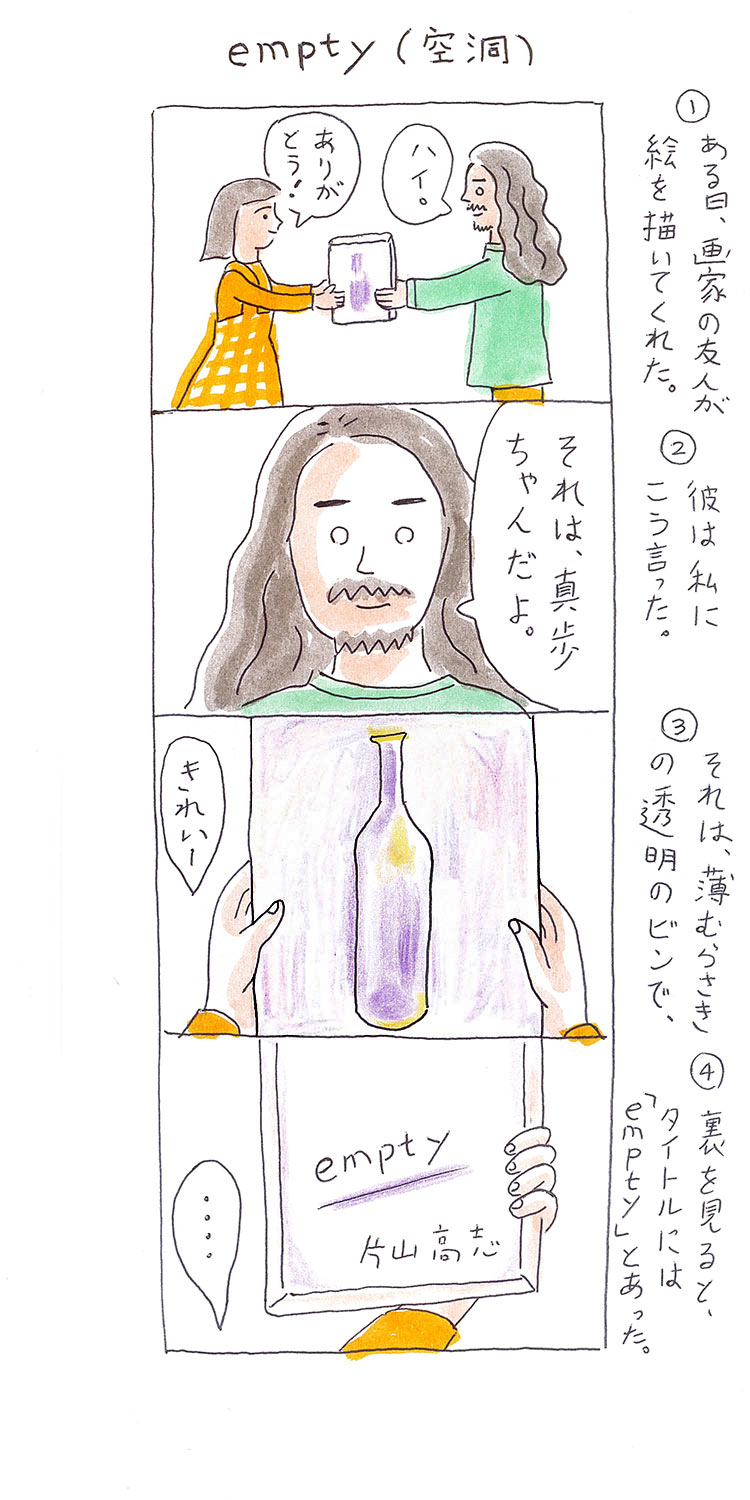

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち