この間、水道橋にあるアテネ・フランセに映画を観に行った。誰かがツイートしていたある写真家のドキュメンタリー作品が気になったのだ。

「これからご覧いただく『SELF AND OTHERS』は、フィルムで上映させていただきます。途中映像の古い箇所などもありますが、やはりデジタルとは味わいが全く違いますし、こういう機会も減っていくと思いますので」。そう支配人の男性の前口上があってから上映が始まった。

牛腸茂雄という写真家のことを私は知らなかった。三十六歳で病気で亡くなった彼が自費出版で出した三冊の写真集(『日々』、『SELF AND OTHERS』、『見慣れた街の中で』)のことも知らなかった。

だからスクリーンに映し出されるのは、私が会ったこともない人たちや、一度も訪れたことがない風景の写真ばかり。それなのに、気づくと不思議ななつかしさでいっぱいになって涙があふれていた。まるで自分が死んだあと、好きだった人たちや思い出の場所を訪れ、息をひそめてそっと見つめているような気持ちになったのだ。

映画館を出ると、すっかり日は暮れていた。なんだかそのまま電車に乗って帰りたくなくて、近くの蕎麦屋に入った。閉店間際だったようで、私が入ると女将さんは暖簾をしまった。お蕎麦と少し迷ってから日本酒を頼んで、店内をぼんやり見回した。

誰かと、なんでもいいから何か話がしたかった。

+

『SELF AND OTHERS』を観て何日も経つのに、不思議な感触がまだ心に残っている。それをなんとか文章にしようとして言葉を探しているのだけど、途方に暮れてしまった。

言葉にできない。と、言葉にしてみる。そもそも写真を撮る人は、“言葉にならない何か”を掬いとろうとしてシャッターを切るのだろう。文章にするのが難しいのは当たり前か。

「感じたことは心の中で大事にしていれば、別にそれでいいじゃない」と一人の自分が言う。そうかもしれない。沈黙は美しいかもしれない。すると、もう一人の自分が言う。「でも、言葉にできないって諦めていいの? 黙っていたら、言葉にならない何かはなかったことにされるかもしれないよ」。

それは嫌だ。言葉にするのが難しくて口ごもる人や、手を挙げないけれど言いたいことがないわけではない人は大勢いると思う。1、2、3と数えられない目に見えない数や、耳に聞こえてこない小さな声も沢山あると思う。というか、むしろそういうものの方が、目に見える数字や耳に聞こえる声よりもずっとずっと多いんじゃないかと感じている。

だから、とにかく書いてみよう。

+

初めて会ったのに、なつかしいと感じることがある。

『SELF AND OTHERS』を観たときの、なつかしくて涙が出てきた感じというのがなんだったのか、あれから考えていたら、同じような気持ちになったことがいままでにもあったと気づいた。

てんこまつりさんの音楽と出会ったときのことを話そう。

何年か前に部屋で音楽を聴いていたとき、偶然パソコンから流れてきたピアノの音色にハッとして思わず耳を澄ませた。「これは誰が弾いているんだろう?」と思った。最小限の和音で紡がれるメロディーに、とても小さいものの息づかいというか、何かにそっと寄り添っている透明な影のようなものを感じた。騒音の中ではかき消されてしまうのだけど、ふと立ち止まったときに耳に聴こえてくるような繊細な響きだった。

感動というと少し大げさかもしれないけれど、その音楽に耳を傾けている間は不思議とホッとでき、自分がゼロになっていくような気がした。

その後、てんこまつりさんに実際に会う機会があり、「tencomatsuri」が小さな可愛らしい女性で、彼女の音楽と同じような印象の人だということがわかった。

それから、太田省吾さんの戯曲『午後の光』を初めて読んだときも、なつかしい誰かに再会したときのような感動があった。長年連れ添った老夫婦が、始めから終わりまで他愛のない会話を延々とつづけているというだけの話なのだけど、実は妻はもうすでに他界していてこの世の人ではない。

妻が夫にこう問いかける場面がある。「あなたとわたし以外、だれも知らないことって、現実にはなかったことになるのかしら」。それから妻は、夫婦だけが覚えている記憶のカケラや、日々のささやかな出来事をできる限り思い出そうとする。昔、夫が映画スターに嫉妬したことがあったこと。一緒に小さな山登りをしたこと。頂上で霧が出てきて、家族で肩を寄せ合ってお弁当を食べたこと……。どれも他人に話したら「それで?」と聞き返されそうな小さなエピソードばかり。

あれこれ思い出した末に彼女は言う。「あれは、なかったのかもしれないんだわ。……だれも知らないんですもの」。

妻が再び消えてしまったあと、老人が閉め切っていた部屋の覆いを外すと、窓から夏の午後の日差しが入ってくる。老人はその光の中で一人佇み、劇は終わる。

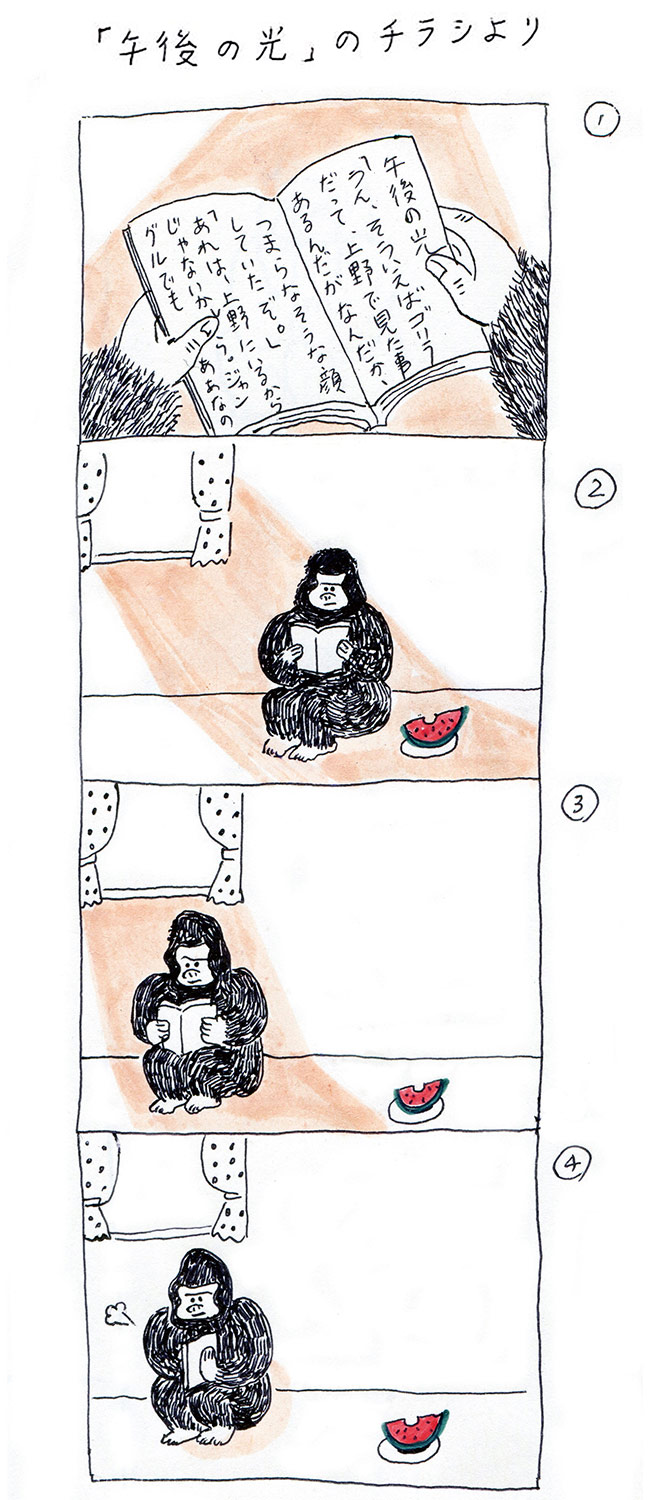

二〇一八年の夏、私は生まれて初めて自主公演をした。西荻窪にある古いビリヤード場の二階を借りて、三日間だけ『午後の光』を上演した。

音楽はてんこまつりさんにお願いした。彼女はマンドリンという弦楽器を使って作曲をしてくれて、当日は舞台上でも演奏してくれた。マンドリンで爪弾かれる透明な音色は、私が『午後の光』を読み終えたときに感じた“言葉にならない何か”そのものだと思った。

『SELF AND OTHERS』、てんこまつりさんの音楽、『午後の光』――これらの共通点はなんだろうと思う。彼らはすごくささやかなことを掬いとろうとしている。そして、とても小さな声で語られている。こちらが気づこうとしなければ永遠に気がつかないような何か。ちょうど一人で部屋にいるときに、ふと差し込んで来る午後の光のように。

『午後の光』の稽古期間中、私が繰り返し手にとったのは『〈在る〉ことの不思議』という本だった。その中で著者は「詩人」のことを「生きながらの死人」だと表現していた(「終章 他界からの視線」282頁)。

いまここにいるのに同時にもういない。目の前にいるのに触れることはできない。まるで何万光年も遠いところから、いま生きている自分たちを見つめているような眼差し。――そのような目で世界を見渡してみると、ありふれた日常なんてものはなく、どの瞬間も愛おしく、生きてただ〈在る〉ということが奇跡のように思えてくる。

『SELF AND OTHERS』を初めて観たとき、私になつかしい涙を流させたのは、そんな静かで熱い眼差しを至るところに感じたからかもしれない。

あの日、映画館を出て水道橋の蕎麦屋で私は誰かと話がしたかった。なんでもいい。小さな、他愛のない話を。「それで?」と聞かれたら、「うん、それだけのことなんだけどね」としか答えようのないことを。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち