小学二年生のころ、「のぐそ部」というクラブ活動をやっていたことがある。もちろん非公式だ。部員は私と親友のSちゃんの二人。学校からの帰り道、あと数分で家に着くというのにわざわざ雑草の茂みで用を足すという変わった活動内容だった。

あのころ、実家の周りにはまだ自然がたくさん残っていて、田畑や栗畑、雑木林があり、草花の生い茂る土手の間を川がきらきらと流れていた。私とSちゃんは青空の下にしゃがみ込んで用を足しながら(“大”の方は一度も成功しなかった気がする)、どの葉っぱがお尻を拭くのにいちばん優しいか、オオバコ、タンポポなどいろいろ試した。家から学校までは十分とかからなかったのに、なぜそんなことをしていたのか、いまとなってはもう思い出せない。

そんな「のぐそ部」も、三年生のころには自然と解散となる。副部長のSちゃんが北海道に転校になって、部員が私一人になってしまったからだ。

なぜこんなことを思い出したかと言えば、先日、三十年ぶりに母校の小学校を訪れたのだ。

「コロナ禍で行事が中止になっている子どもたちのためにオンラインで冬フェスをやろうと企画しているのだが、卒業生として何か語ってもらえないか」とオファーをもらった。「どんなクラブ活動に入っていましたか?」「小学生のころハマっていたことは?」と、子どもたちからいろんな質問もきているという。

久しぶりの校庭、体育館、図工室を見て回りながら、当時のことが甦った。「のぐそ部」だけじゃない。思えば、あのころはいつも空想の中にいた。

空に浮かぶ雲をずっと眺めていて遅刻したこと。川辺のアシ原に秘密基地を作って、色とりどりのビービー弾(よく道に落ちていた)を瓶に詰めて埋めたこと。放課後に友達と劇を作って遊んだこと。手作り漫画を牛乳キャップ二枚と引き換えでクラスメイトに読ませたこと……。

といっても、小学校時代は長閑で楽しい思い出ばかりではない。仲間外れが流行り、クラスの雰囲気がギスギスとしていた時期があった。私は覚えていないけど、朝登校するときにいつも顔がまっ青になっていたと、あとになって母から聞いた。喘息になり、ゼーゼー喉を鳴らしながら吸引機を吸っていたことは覚えている。

そのころ、母に勧められて「ポジティブノート」という日記のようなものを書くようになった。母は私に言った。今日一日学校であった出来事をノートに書き出してごらん。ただ「つらかった」「嫌だった」で終わりにしないで、どうしたら楽しく過ごせるようになるか、そこから何か学べるものはあるか考えながら書いてごらん、と。

文章を書くことで客観的に考えるというのは初めての経験だったかもしれない。私は「ポジティブノート」をつけながら、大変な状況はなかなか変わらなくても、自分の見方や受け止め方は変えられるということに少しずつ気づいていった。

当時、繰り返し観ていた映画に『メリー・ポピンズ』というミュージカルがあった。

ロンドンのさくら通りに、とある一家が暮らしている。厳格な銀行員の父・バンクス氏、いつも忙しい女性運動家の母・ウィニフレッド、そして悪戯好きの子どもたち・ジェーンとマイケル。そんな一家の元に、ある日「乳母」としてメリー・ポピンズはやってくる。彼女は晴れているのにコウモリ傘を差し、なんと空から風に乗って舞い降りてくるのだ。

私はこの作品に出てくる歌が大好きだった。たとえば、こんなシーンがある。部屋の片づけを嫌がる子どもたちに、「どんな仕事も楽しくやる方法があるのよ。そのコツを見つければ仕事はゲームになる」とメリー・ポピンズは言って歌い出す。

♪

つらい仕事もとっても簡単 誰だって楽しみながらできる

スプーン一杯のお砂糖で 苦い薬も平気で飲める どんな薬もへっちゃら

そして、彼女が指を「パチンッ」と鳴らすと、部屋中に散らばっていたオモチャや洋服たちがちゃんと自分の定位置に戻っていくのだ。

私にもこんな魔法が使えたらいいのに、と憧れたのを覚えている。

母校での冬フェスの最後に「小学生へ一言お願いします」と言われ、私はあのころの自分を励ますつもりでパソコン画面の向こうにいる子どもたちに語った。

「いま、いろんなことができなくなって残念に思うことも多いと思う。でも、その代わりにできるようになったこともあるはず。どんなことにも楽しさと面白さを見つけるゲームだと思って、毎日を過ごしてほしい」。

+

冬フェスが終わったあと、映画『メリー・ポピンズ』の誕生秘話を描いた『ウォルト・ディズニーの約束』という作品を観た。主な登場人物は、原作者のパメラ・トラヴァース、多くの名曲を生み出したシャーマン兄弟、そして『メリー・ポピンズ』を映画化したいとトラヴァースさんに二十年間ラブコールを送りつづけたウォルト・ディズニー……。子どものころに夢中で観ていた映画の後ろには、こういう大人たちの存在があったんだなあと感心した。

冒頭は、トラヴァースさんが一人で目を閉じて何かを空想しているシーンから始まる。イマジネーションの世界に没頭することは、彼女が子どものときからずっと大切にしつづけてきた習慣だったようだ。

「夢を捨ててはいけない。お前は誰にでもなれるんだ」。幼いトラヴァースさんにそう教えたのは、銀行員の父親だった。子どもたちには現実よりも空想の世界を大切にさせるロマンチックな父であり、一方で「銀行員」という堅い仕事に馴染めず、問題を起こしてクビになり、次第にお酒に溺れていく父でもあった。

映画『メリー・ポピンズ』の中で、父の「バンクス氏」は生真面目な銀行員として描かれている。一分一秒も無駄にせず“チクタク”働き、寄り道もせず、ニコリとも笑わない。そんなバンクス氏と対照的にもう一人、大人の男性が出てくる。いつもジョークを言って周りの人を笑わせるその日暮らしの「バート」。

『ウォルト・ディズニーの約束』を観ていて気がついたことがある。原作者トラヴァースさんの父親は、この「バート」に雰囲気がそっくりなのだ。ふと、バンクス氏とバートはもしかしたら二人で一人なのかもしれないと思った。原作者にとっての父親の二つの顔。家族のために身を粉にして働かざるを得なかった父と、どんなに現実がつらくともイマジネーションの力でなんとか乗り越えようとした父。

生前、父が娘に心情を吐露するシーンがある。「この世は幻に過ぎないんだよ。それを忘れなければ誰にも負けない。彼らの現実に屈しなくて済む。暗く悲惨な現実に。金、金、金……金なんか信じるな。苦しむことになる」。

イメージよ、現実に負けるな。――父はそう娘に伝えたかったのだ。そして大人になった娘は「メリー・ポピンズ」に姿を変えて、現実に追いつかれ、呑み込まれてしまった父親を救い出したかったのだ。

結果、救ったのは自分の父親だけではなかった。いつの間にか子どもの心を失い、目の前の困っている人や小さな声に気がつけなくなってしまった世界中の「バンクス氏」を救いに、メリー・ポピンズは空からやってくることになる。

『ウォルト・ディズニーの約束』の原題が『SAVING MR. BANKS』だということに、観終わってから気がついた。

大人になると、多くの人が夢を見ることをやめて現実を生きはじめる。私もいまは、大自然の中で用を足したり、川原に大切なものを埋めたりはしない。「空に浮かんでいる雲がカニパンに見えたものですから」なんて言って仕事に遅刻することもない。

でも、トラヴァースさんのように「空想すること」を決して手放さない大人たちもいる。彼らは気づいているのだろう。いま見ている現実は、誰かが最初にイメージしたものだということを。そして想像することはすぐに世の中を変える“魔法”ではないかもしれないけれど、人々の心を変えていく力があるということを。

+

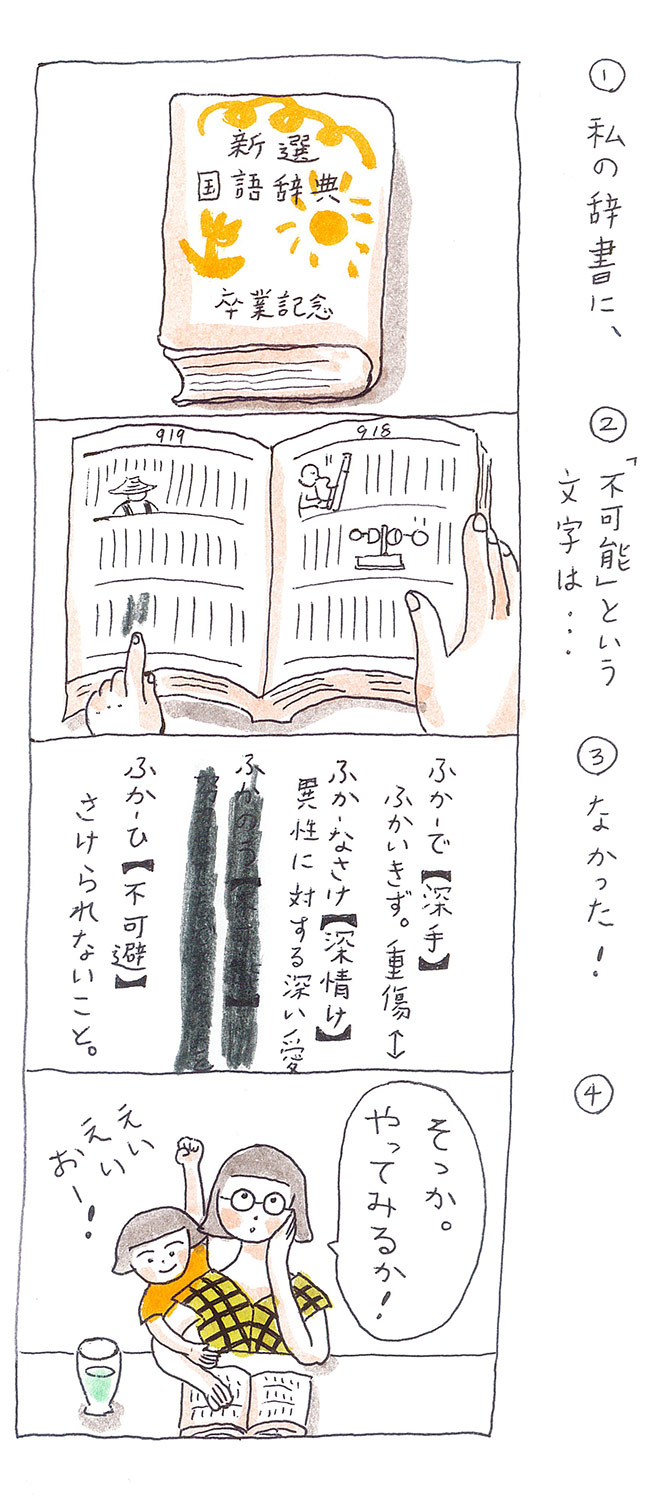

いま、目の前に小学生のころから使っている国語辞典がある。もうボロボロだ。気に入っているページがあって、三十年間手放さないできた。

「ふ」のページを繰っていく。ふかのう【不可能】という文字が鉛筆で塗りつぶされている。たった二行の説明文も読めない。

これは、そのままにしておこう。消しゴムで消すまい。あのころの自分を励ましに行ったつもりが、逆にあのころの自分に励まされてしまった。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち