最近、「ラジオ深夜便」という番組を目覚まし代わりに聴いている。「深夜便」というくらいだから外はまだ薄暗い。四時五分に音が流れるようセットしているのだけど、耳を傾けながらそのまま寝てしまうことも多い。

毎日さまざまな立場の人がゲストに来て自分の人生を語り、最後にはその日の誕生花と花ことばが紹介される。私は、夢半分にそれらの人の話を聞きながら、いろんな声があるものだなあと思う。風に揺れる柳のような声があり、潮風に長年耐え抜いてきた帆布のような声があり、つるんとして凹凸のない白い陶器のような声があった。姿は見えなくても、声には、その人がどんな人生を歩んできたのかが滲んでいるようだった。

三六五日。三六五人の声があり、三六五輪の誕生日の花があった。

ある朝、いつものように目を閉じながらラジオに耳を澄ませていると、ゆったりとした、輪郭の柔らかいガーゼのような声が聞こえてきた。その日は、歌人の穂村弘さんが好きな夏の短歌についてゲストと語り合うという回で、その中で印象に残った言葉があった。

「俳句というのは普通は有季定型で季語があるでしょ。でも例外があって、戦争について作られた名句というのは季語がないことがある」

どうしてだろう、と思った。確かに、俳句には季語がある。四季折々に移り変わる自然、その季節にしか出合えない生きものや風景。そういうものが、たった十七文字の詩の中に織り込まれている。

戦争は、季節を殺してしまうのだろうか。草花や、鳥や虫や蝶、木々が消えた世界のことを想像してみる。なんだか、とても息苦しくなった。

+

この間、『緑はよみがえる』という映画を観た。

エルマンノ・オルミ監督が、子どもの頃に父親から聞いた第一次世界大戦での従軍体験をもとに作られたという作品で、北イタリアの前哨地で雪の下の塹壕生活を強いられた兵士たちの日常が細やかに描かれている。

こんなに静かで美しい戦争映画を初めて観たと思った。普通、戦争映画というと、暴力や残酷さが生々しく、激しい音で表現されることが多いけれど、ここでは誰もが小さな声で語った。人だけでなく、動物たちや、自然が立てる音、時折入ってくるバンドネオンの音色さえも……。耳を澄ませないと聞こえてこない“音”に満ちていた。唯一、空から落ちてくる爆弾の音だけが、「ズドーン、ズドーン」と、まるで巨人が足を踏み鳴らすように大きな音を立てた。

オルミ監督は俳優たちに、「私たちは戦争映画を作っているのではなく、戦争が引き起こした痛みについての映画を撮影しているのだ」と語ったという。

水のように薄いスープと乾いた一切れのパンの列に、無言で並ぶ兵士一人一人の表情。故郷からの手紙を待ちわびる、ルオーの絵から出てきたような男の淋しげな眼。流行病に冒され、いまにも倒れそうな大尉が、「すべての死者を報告せよ! 数ではなく名前が知りたい! ……一人一人だ」と体を震わせて叫ぶ声。

ここに描かれているのは、戦争という巨人が踏みつけていった足元にあった小さなエピソードの数々だった。

忘れられないシーンがある。満月の夜、ナポリ民謡を歌う一人の兵士がいた。

「なんときれいな今宵の山よ こんなきれいな山は初めてだ」

辺りは一面の雪景色で、遠くの山々は月明かりに輝いている。かすかな爆撃音が聞こえていなければ、戦時中だということを忘れてしまいそうなほど美しく静かな夜だった。

彼が歌い終わると、どこからか敵であるはずのオーストリア兵からの拍手と歓声が飛んでくる。「いいぞ、イタリア人! もっと歌ってくれ!」。歌っていた兵士は、声のした方に向かって呼びかける。「俺たちは何をしているんだ? 少しは楽しもう。一緒に歌おうぜ。歌は銃弾より強いんだ」。

それから兵士は、敵と味方の陣地を分かつ塀の上で一晩中歌い続けた。

彼が歌うときだけ、戦争がやんだ気がした。歌は誰のものでもなかった。月の光や雪や山々が誰のものでもないのと同じように。満月に照らされた雪景色の中で、その透き通る歌声は、遠くで鳴る砲撃の音をかき消すように響き渡った。

+

二年前、コロナでなかなか人と会えなくなったころ、私はラジオを聴くようになった。ほっとする声というのがあった。ゆったりとしたテンポで、世界への触れ方が柔らかい声。そういう声を聴いていると、一人じゃないと思えた。

ネットニュースからは毎日「今日は何人でした」「今日は何人でした」と感染した人の数と亡くなった人の数だけが流れてくるようになった。私はパソコンを閉じ、外へ出た。ちょうど春先で、桜の花びらが風に舞い、椿があちこちで花を咲かせ、その下には枝から落ちた花が写し鏡のように地面を真っ赤に染めていた。

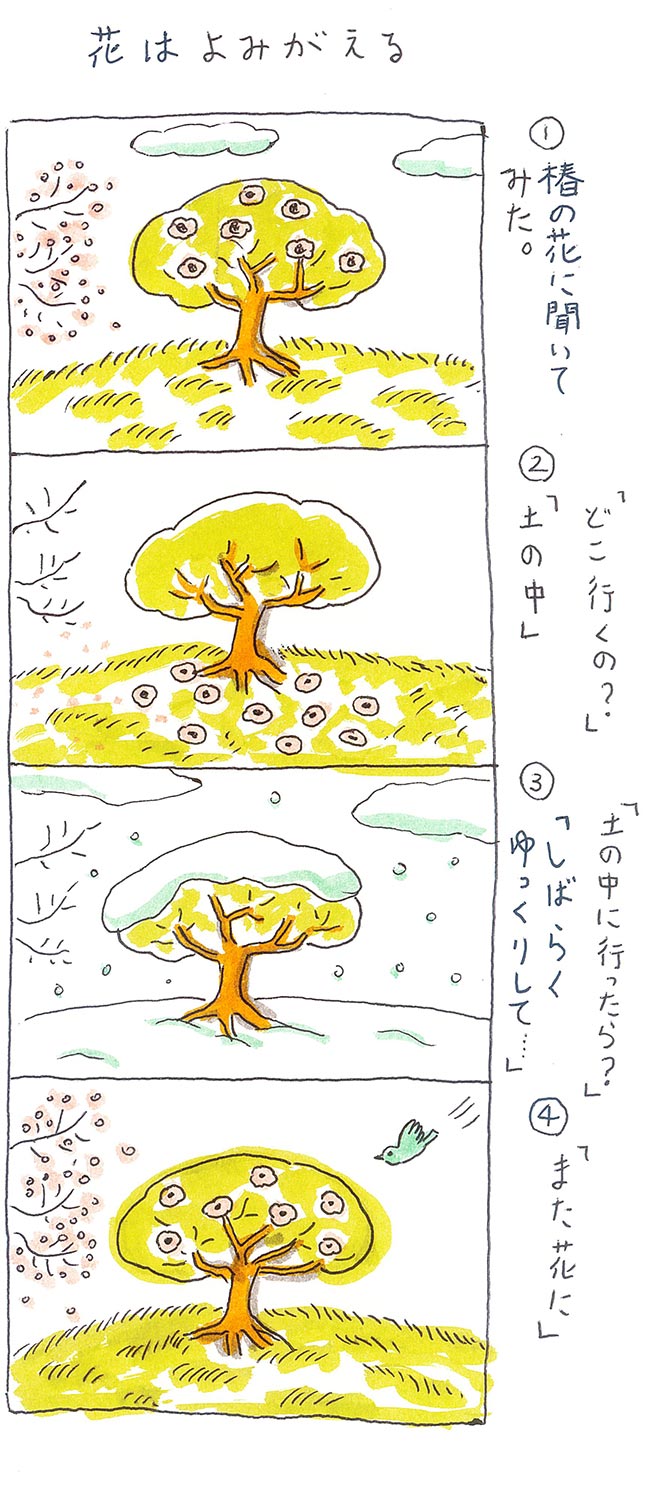

どれほど人間の世界が混乱していても、自然はそんなことおかまいなしに淡々と営みを続けているように思えた。太陽は毎朝東の空から昇り、草木は毎年つぼみを膨らませ花を咲かせていた。三六五日、姿かたちを変えていきながら変わらない自然。そういう存在に触れると、不思議と心が落ち着いた。そのうちに、目にとまった草花のことをスケッチしたり、短い詩にするようになった。

「夢覚めて まだ夢見てる 紅椿」

「もう握りしめるものもない 花筏」

これはあの頃の自分が初めてメモした一行詩。「俳句」というには未熟な草花の詩が、一つまた一つと増えていった。

もしかしたら、心の中から「季語」が消えるとき、そこは人間のことしか見えない世界になるのかもしれない。自分だけが世界から孤立して生きているような、淋しい世界になるのかもしれない。悲しみに押しつぶされるとき、鳥の声は聞こえない。憎しみでいっぱいのとき、足元の小さな花には気づけない。

映画『緑はよみがえる』の最後。戦争が終わり、雪の中を兵士たちが故郷へ帰っていくとき、ずっとセピア色だった世界に初めて色が戻った気がした。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち