不安

あのころ、あなたは訳もなく不安だった。まるで暗い海の上を漂うイカダのようだった。あなたはどこかに落ち着ける居場所が欲しくて、なんでもない話で笑い合える相手が欲しくて、ある男性と暮らし始めた。

あなたはまだ知らなかった。「結婚」がどういうものかを。漠然とした不安は誰かと一緒になっても消えることはないということを。

そのころ、あなたは日記をつけ始めた。冒頭はこんな言葉から始まる。

「たまに世界が遠くに感じるときがある。すべてが漠然としてしまって、自分のやることなすこと全てが見当違いな気がする。私は一体ここで何をやってるんだろう? と思う。今朝はそんなふうに方向を失った舟みたいにぼんやりしていた。」

こうして始まった結婚生活は、二年と少しで暗礁に乗り上げることになる。

フジツボ

人生には、それ以前と以後では全く世界が変わってしまう分水嶺のようなときがある。

三十三歳にしてあなたは初めて「疑う」という感情を知った。それは細かくて真っ白なフジツボが、心臓の周りにびっしりとこびりついたような感覚だった。もともと不安定だった足元の地面は、急に底なし沼のようにあやふやなものになった。

また、あなたは自分の中に「暴力」があることも知った。ポケットにダライ・ラマの『思いやりのある生活』を忍ばせ、今日一日良い人であろう、微笑みを絶やすまいと決意するのに、一旦抑え難い感情が津波のように押し寄せてくると、何もかもを根こそぎになぎ倒していくのだった。もう何も壊したくなくなると、あなたは握りこぶしを自分の頭に振り落とした。

ある夜、鏡に映った自分の顔を見てあなたは思った。まるで般若のお面みたいだ。このまま私は狂うのかしら。あなたはフジツボで覆われた心臓を抱えて、また真っ暗な海の方へ飛び降りた。

後悔

言葉は残る。いい言葉も悪い言葉も。だからとても気をつけて使わなければいけない。それなのに、あなたはある人に向かって言った言葉がいまも忘れられない。

「それは不真面目なんかじゃなくて弱さです。そういう弱さは周りの人を傷つけます」。

あなたが放った言葉の矢は、そのまま戻ってきてあなたの身体を貫いた。その見えない矢は、何年もの間、あなたの身体に深く刺さったままになった。

死の棘

そのころ、一冊だけ読んだ小説があった。

作家・島尾敏雄が、自身の結婚生活を元にして書いた『死の棘』という小説だった。

主な登場人物は、夫のトシオと妻のミホ、そして幼い息子と娘。一家は、崩れかけの平屋に肩を寄せるようにして暮らしている。トシオとミホは戦時中に恋に落ち、一度は共に死を覚悟したものの、そのまま戦争は終わってしまう。「死んでも一緒だ」という狂おしいまでの一体感と緊張感は、「平和」が訪れることで宙ぶらりんになってしまった。そのまま二人は淡々と結婚生活を送るが、やがて破綻がやってくる。まるで、近すぎた二つの惑星が、お互いを燃やし尽くしていくような壮絶な記録が収められていた。

そのような世界があるということを、あなたは想像もしなかった。そこはまるで足の下を音もなく流れる暗渠のような世界だった。

あなたはもう、どんな出来事も白黒はっきりつけられなくなった。どんなに酷い悪を見ても「人間のやることじゃない」と切り捨てられなくなった。一人の人間の中にはあらゆる可能性の種が眠っていること。その種は周りの環境によって燻され、形を成すものだということをあなたは知ってしまったから。

『死の棘』を最後に、それから何年もあなたは小説を読まなくなった。

+

一人

ある冬の夜、ドラマの撮影を終えて帰ってきた。台所の明かりをポツンと一つだけつけて、少し迷ってから、もらってきたロケ弁をかき込むようにして食べた。ご飯を半分だけ残して空をゴミ箱に捨て、「さみしくない」と呟いた。いつまで一人で暮らすのだろうと思い、「死ぬまで」という言葉を急いで払いのける。

明日は十年ぶりの寒波だという。

布団に入る前に、ふと思い出して、映画『死の棘』を観た。以前、一度手にとったときには、辛くて途中で止めてしまった作品だった。

『死の棘』の中のトシオとミホは、相変わらずどんなに夫婦喧嘩が壮絶さを極めても、お互いから逃げようとしなかった。自分の身も相手の身も燃やしつづけながら、どこまでも突き進んでいくのだった。そして最後には「これでやっと心中できますね」とでも言いたげな穏やかな表情をして、二人で狂気の世界へと消えていこうとしているかのようだった。

そんなにぴったりと身を寄せ合って寝てはいけない。そんなに息ができなくなるほど相手を問い詰めてはいけない。人と人は決して一つにはなれないのだから。と、いまの私は思う。それでも、映画の中で二人の人間が命がけで一つになろうとする様は、近寄り難いほどに美しく、どこか滑稽で、とても哀しいと思った。

見えない水

「死の棘」という言葉を聞くと、いまでも足の下深くを音もなく流れる水のことを思い出す。それは私をひどく落ち着かない気分にさせる。その見えない水の存在は、もう一つの「あったかもしれない世界」を思い出させるからかもしれない。

夜の台所で冷たいお弁当を食べるとき、真夜中に目が醒めてこれからの人生を思い、「長いなあ」と漏らすとき、ふと確信がなくなる。私は乗り越えるべき“何か”から逃げ出したのだろうか。それは“宿題”として残っただけなのだろうか、と。

分からなかった。問いは問いのまま、暗闇に消えていった。

その夜、私はずっと封印してきた日記を開いた。

+

2013-11-17

たまに世界が遠くに感じるときがある。すべてが漠然としてしまって、自分のやることなすこと全てが見当違いな気がする。私は一体ここで何をやってるんだろう? と思う。今朝はそんなふうに方向を失った舟みたいにぼんやりしていた。隣で話しかけてくる彼の声も、私は霧の中から聞いていた。

それでも1日は始まって、私たちはベッドを出て服に着替えた。コーヒーが飲みたかったけれど、あいにく豆を切らせていた。彼が「じゃあ、自転車で隣の駅まで行こう」と言って、二人で外に出た。天気が良くて気持ちのいい朝だった。

まだ9時半だったので図書館の一階のカフェは人が少なかった。私たちはそれぞれ雑誌を棚から一冊ずつ選んで来た。『ランナーズ』と『Bonappetit』。「マラソン好き?」と彼、「ううん」と私。「マラソン嫌い?」と彼、「うん」と私。それから「イエーイ」とハイタッチした。なんだか可笑しくなって、ちょっと笑った。彼が持ってきた『Bonappetit』という海外の料理の雑誌を二人で見た。カリフラワーやザクロを使った面白いレシピがたくさん載っていた。お皿も盛られている野菜たちも幸せそうで美しかった。

10時になって、彼は仕事に行き、私はそのまま図書館に残った。『高山なおみの料理』を読んだ。「それをしている自分が好きか」「野菜の気持ちになる」。彼女の短い文章の一つ一つが心に沁みた。こんなふうに思っているのは私だけじゃないんだと思った。それだけで世界と少し繋がった気がした。

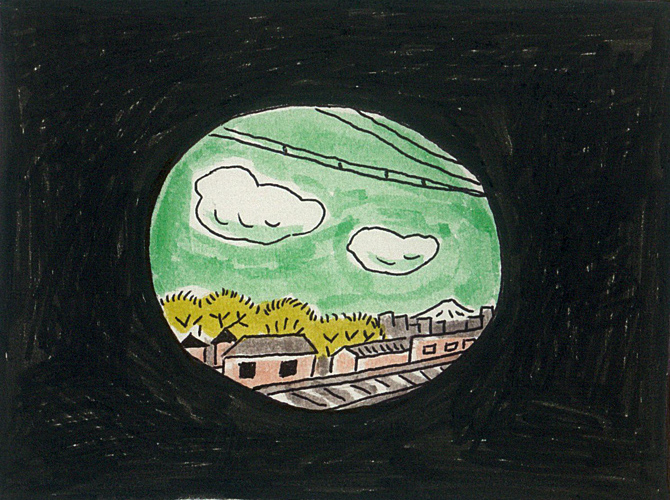

夕方、隣町まで彼の買い出しに付き合った。行きつけの小さな店にスパイスとお米を買いに行く。電車の中から空を見た。小さな雲が二つ、ぽっかり浮かんでいた。「あの雲アヒルみたいだね、かわいい」と彼が言った。「昔はこの電車の窓から富士山が見えたんだよ」。

久しぶりに文章を書いている。彼は10時過ぎまで帰ってこない。台所では鶏ガラスープがことこと煮えている。野菜のスープをつくるのだ。今日食べなくてもいい。ただなんとなく、こういうことがしたくなったから。鍋の煮える音を聞きたいから、スープを作ったっていいんだ。

自分一人のためだけじゃないご飯をつくる、ということを始めている。すべての女は生活の匂いがして哀しい、と誰かが言っていた。だとしたら、たとえば10年後、私はどんな匂いのする女性になっているだろう、と思った。

- 「手を振りたい風景」をめぐって

- 「人間らしさ」をめぐって

- 「言葉にならないこと」をめぐって

- 「ありのままの風景」をめぐって

- 年末年始におすすめの映画(後篇)

- 年末年始におすすめの映画(前篇)

- 初のホラー体験記

- 足下を流れる見えない水

- 緑はよみがえる

- 「のぐそ部」のころ

- 午後の光のようなもの

- 袋の男とボナセーラ

- 空洞に満ちたもの

- 「わからない」という魅力

- 猫と留守番しながら思ったこと

- いつでも口ずさむ歌があれば

- 白い、白い日々

- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」

- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」

- ゆっくり歩くと見えてくるもの

- 猫と留守番しながら考えたこと

- となりの山田くん、出番です

- ミジャさんからの手紙

- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず

- 季節外れの腹巻き

- 未来よ こんにちは

- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている

- 恋文、または命がけのジャンプ

- 私の出会ったワンダーランド

- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち